Sono il portatore mistico del mio destino, sono un musicista, splendido e magnifico a vedersi. Ma soprattutto, il mio canto è irresistibile. Ed altrettanto riesce ad essere, il sublime suono che produco tramite l’impiego di un sistema che non passa dal mio becco ma per la precisa metodologia di un suonatore di violino. Colui che in pochi gesti può creare la sublime risonanza di una sinfonia che allude allo splendore delle circostanze transienti. “Osservate, rivali. E disperate. Cercami, degna consorte. Ti stavo aspettando.” Così salgo sopra un ramo di quell’albero isolato e reggendomi con gli artigli esperti, sposto il peso trascurabile in avanti. Abbasso la mia testa e sollevo, in modo ritmico, le ali. Ciascuna volta avendo cura d’intrecciare il paio di speciali piume remiganti, lasciando che si trovino a sfregare l’una contro l’altra. Ricercando un risultato che può essere soltanto descritto come “conturbante…?” O in modo maggiormente letterale, inconfondibile. Questa è la portata del mio genio. Soltanto così, Lei potrà trovarmi per passare al più prezioso tra i capitoli della nostra interconnessa esistenza futura.

Manichino o manachino sono termini che si assomigliano. Ma non risultano del tutto uguali; giacché una è l’ideale rappresentazione di un corpo da agghindare con vestiti in vendita all’interno di un negozio o luogo d’interscambio commerciale. Mentre l’altro è l’appartenente passeriforme a una particolare famiglia di volatili, che gli scienziati sono soliti chiamare pipridi, il cui ambiente di provenienza si trova centrato nelle foreste pluviali andine ed il resto degli ambienti tropicali sudamericani. Il cui esempio maggiormente celebre può essere individuato nel Machaeropterus deliciosus, la cui capacità di produrre un suono facilmente udibile a distanza trascende largamente i circa 10 cm di lunghezza. Questo grazie all’espediente evolutivo, comune in vari modi ai suoi più prossimi vicini nella classificazione tassonomica dei pennuti, che lo rende inaspettatamente simile a un insetto tipico delle nostre albe e tramonti estivi: la cicala. Ponendoci effettivamente innanzi al raro e interessante esempio di un vertebrato capace di produrre lo stridulamento. Quel suono frutto di una vibrazione, prodotto grazie a membra esterne di un corpo che si agita secondo metodi ben collaudati. Piuttosto che organi situati all’interno, condizionati da evidenti limiti in termini di sostenibilità uditiva…

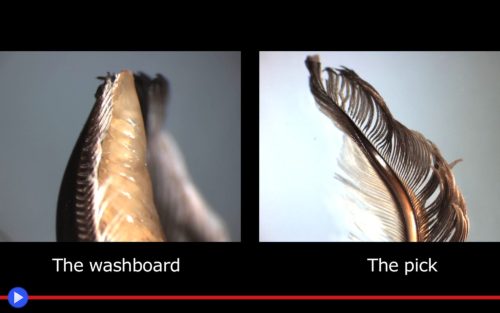

Un approccio largamente utilizzato, in varie forme, da una parte significativa dei manachini. Benché non tutti dispongano delle piume ipertrofiche, l’una scanalata, l’altra ricurva, del loro cugino maggiormente sottoposto allo scrutinio della ricerca. Laddove si ritiene, ad esempio, che talune specie come il Chiroxiphia linearis dalla lunga coda ottengano un suono fischiante grazie al passaggio dell’aria tra le remiganti durante il volo. Mentre altre, vedi il Manacus candei giallo dal collare bianco, si affidino a uno schiocco simile ad un fuoco d’artificio, ottenuto mediante il l’urto intenzionale degli arti piumati, all’apice dell’arco che permette normalmente il decollo. Esempi indubbiamente utili a tratteggiare lo scenario di piccoli uccelli straordinariamente competitivi, per cui ogni opportunità d’accoppiamento è la diretta risultanza di aver saputo fare meglio, aver prodotto un risultato migliore, essersi messi in mostra più efficacemente dei propri numerosi rivali. Una risultanza collaterale, se vogliamo, dell’atipica circostanza di volatili frugivori all’interno di un ambiente dove il cibo abbonda, permettendogli d’investire le proprie considerevoli energie in qualcosa di diverso dalla semplice, dispendiosa protezione del territorio. Allorché nella stagione degli amori, corrispondente a seconda della specie alla fine del periodo secco dell’anno tra luglio e dicembre, i variopinti appartenenti alla famiglia sono soliti riunirsi periodicamente in spaziose radure nei loro rispettivi ambienti forestali di pertinenza. Ripulendo il suolo dai detriti e scarni fili d’erba, che avrebbero potuto impedire l’ottimale avvistamento dei propri sforzi d’espressione straordinariamente creativa. Trattasi, in altri termini, di un lek, attività in effetti alquanto rara tra i passeriformi. Ma che tali esperti esecutori hanno elevato ad una vera e propria forma d’arte, con canti sincronizzati, danze coordinante e l’utilizzo dei singolari strumenti musicali di cui la natura li ha dotati. Mettendosi all’opera, nella maggior parte dei casi, rispettando la priorità di un maschio alpha che si esprime al centro del palcoscenico, mentre diversi comprimari assecondano ed in qualche modo appoggiano i suoi spettacolari approcci di seduzione. Laddove esiste addirittura un ruolo, senza particolari equivalenze nel mondo animale, di partner canoro affiliato al primo violinista, che lo segue ed assiste per un periodo di svariati anni. Ben sapendo come sulla base di una regola non scritta, allo sfumare dell’epoca del suo maestro egli potrà trovarsi il favorito per un automatico subentro. Ereditando il preziosissimo diritto percepito all’accoppiamento.

Lungamente noto in linea di principio, fin dalla loro classificazione nel corso del del XIX secolo iniziata dal naturalista Charles Lucien Bonaparte, nipote dell’ancor più celebre Napoleone, il meccanismo attraverso cui taluni manachini riescono a rendersi udibili ancor prima dell’apertura del becco ebbe modo di rivelarsi per numerose generazioni sostanzialmente impenetrabile alla scienza. Ciò almeno finché nel 2005 la studiosa Kimberly Bostwick della Cornell University non pensò di riprendere esponenti della specie M. deliciosus sopra descritta all’inquadratura di una telecamera ad alta velocità. Così da individuare la capacità di un battito d’ali pari a 100 volte al secondo, persino superiore a quello di molte specie di colibrì, generando suoni su frequenze di fino a 14 volte più elevate di tale cifra già eccedente qualsivoglia tipo di ragionevole aspettativa di contesto. Una prova significativa dell’importanza che le nuove tecnologie possono avere, nello studio e comprensione della natura, da cui dovrebbero idealmente derivare sforzi collettivi per riuscire a preservare i tesori biologici di cui il mondo continua, nonostante tutto, ad essere popolato. Il che appare al momento non così facile per quanto concerne molti generi della famiglia dei pipridi, privi di normative specifiche di protezione nonostante il lento calo di popolazione causa pressione umana sui confini dei loro habitat sia stato ormai da lungo tempo acclarato. Nell’attesa che la situazione degeneri fino al punto di poter oggettivamente definire tali specie “a rischio”. E nella speranza, mai del tutto ragionevole, che a quel punto non sia già troppo tardi. Quest’ultima costituendo l’armonia fin troppo conosciuta, di una musica che sembra adatta ad ogni tipo di occasione passata, presente e del nostro immediato, non-troppo-roseo futuro.