In una leggenda del VI secolo connessa ai viaggi di evangelizzazione del missionario San Gallo, successivamente all’esilio dei monaci dal regno dei Franchi per una disputa con la sovrana Brunechilde, egli si trovò ad un certo punto accampato in prossimità delle Alpi svizzere, assieme al compagno di viaggi Hiltibod. Nel mentre in cui quest’ultimo dormiva, tuttavia, un pericolo mortale si trovò ad emergere dal bosco antistante: la figura imponente di un orso, attirato dall’odore delle provviste. Senza perdersi d’animo a quel punto, il santo si fece il segno della croce e declamò all’indirizzo della belva: “Nel nome dell’Altissimo, fermati e raccogli quel ramo da terra. Quindi gettalo nel fuoco.” Nel mentre in cui l’ordine veniva eseguito, egli prese dunque una pagnotta dalle sue bisacce, e con fare magnanimo la porse all’animale. “Accetta questo cibo, orso, di cui ti faccio dono. A patto che non tornerai mai più.” Hiltibod, che nel frattempo si era svegliato restando paralizzato dal terrore, giunse allora le sue mani in segno di preghiera, pronunciando un silenzioso giuramento. Che le gesta del suo amico fossero per sempre ricordate, in una serie di memorie per iscritto le quali, di volta in volta, sarebbero state mostrate e declamate alle comunità destinate ad essere oggetto dei propri enfatici tentativi di salvare anime ed espandere la cognizione del sacro. Simili parole, d’altra parte, meritavano l’impiego di un sistema di protezione dalla pioggia, le intemperie e le difficoltà del viaggio…

Tre secoli dopo nel suo paese d’origine, all’apice del periodo dei monasteri d’Irlanda, gli antenati dei futuri clan che si sarebbero spartiti il potere temporale di quell’isola lussureggiante erano soliti vantare il possesso di particolari oggetti infusi di poteri sovrannaturali o totemici, tra cui figuravano i ponderosi messali manoscritti redatti nell’elegante grafia insulare, oltre alle storie dei santi che in epoche antecedenti avevano seguìto l’esempio di personalità come San Gallo e l’ancor più celebre collega, San Colombano. Una delle caratteristiche esteriori maggiormente caratterizzanti per tali reliquie, archeologicamente attestata soltanto di questo particolare periodo e contesto geografico della storia umana, erano i cumdach, libri “corazzati” da un’involucro di bronzo ed argento, la cui caratteristica era quella di essere completamente sigillati all’interno. Affinché potessero venire mostrati senza rischio al popolo durante le più significative ricorrenze, usati come talismano per benedire o guarire i malati e nei casi in cui dovesse rendersi effettivamente necessario, trasportati addirittura in battaglia. Dalla figura specializzata di un chierico ereditario, custode armato di una verga pastorale, sulla cima del quale tali scrigni a forma di rettangolo venivano impiegati come uno stendardo per fare coraggio agli uomini, e nel contempo gettare lo sconforto nel cuore dei nemici. Giacché non esisteva sortilegio al mondo, che fosse più potente nel proteggere i sinceramente devoti di un sincero e imperituro atto di Fede…

artefatti

L’ornata padella cicladica, manufatto più incompreso del Mar Egeo

In ogni circostanza immaginabile fin dalla creazione della civiltà, ampie fasce di popolazione hanno sempre cercato una cosa sopra ogni altra: il profitto. Così come millenni di anni fa, gli insediamenti di poche migliaia di anime hanno animato il complesso reticolo di terre emerse delle Cicladi, chiedendo il pedaggio ai viaggiatori sul sentiero dell’Asia Minore, il 1976 in Germania vide il compiersi di una bizzarra transazione. Quando il curatore del Museo Statale del Baden a Karlsruhe, Jürgen Thimme, si trovò a pagare 35.000 franchi alla figura misteriosa di un mercante d’arte, che aveva acquisito per vie traverse un paio di oggetti dal notevole pregio archeologico. Il primo era una statuetta stilizzata, raffigurante il tipo di figura umana particolarmente apprezzata nell’arte antica delle isole Saliagos e Antiparos, punti di riferimento per gli scavi effettuati nelle duemila e più isole a settentrione dell’antico polo della cultura Minoica, la grandiosa e monumentale Creta. Ed il secondo, qualcosa di decisamente più complesso ed inusitato: un recipiente di terracotta o pietra dalla forma particolarmente appiattita, con un lato finemente decorato da una costellazione di spirali geometricamente interconnesse. E quello che poteva essere un manico all’estremità, o ancor più probabilmente l’attacco ad una componente in materiale deperibile, come un’asta, una corda o un piedistallo di qualche tipo. Dopo un primissimo momento di straniamento, d’altra parte, non fu difficile inserire il reperto nel suo contesto. Considerandolo su base pratica un esempio tipico di tegàni (τηγάνι) o “padella”, così come era stato definito dagli archeologi una classe d’implementi con funzione possibile di prestigio individuale, ritrovati esclusivamente nelle tombe di maggior pregio dei suddetti luoghi di studio. Possibilmente con funzione religiosa o iconica di qualche tipo, benché in questo caso ancor più di molti altri è del tutto appropriato esprimersi mediante l’uso del condizionale; visto come nel trascorrere delle decadi, o persino secoli dal primo tentativo d’interpretazione, nessuno sembri essere riuscito a giustificare al di là di ogni dubbio l’esistenza di tale orpello. Siamo del resto innanzi ad una delle civiltà della tarda Età del Bronzo, per cui la scrittura era un’attività praticata in circostanze limitate e/o mediante l’uso di risorse in grado di resistere integre fino ai nostri giorni, il che dal punto di vista dello studio è funzionalmente la stessa identica cosa. E sembrerebbe aver condotto ad una pletora di percezioni contrastanti, per quanto concerne essenzialmente ciò che potrebbe essere la rappresentazione pratica di una particolare storia o vicenda mitologica, per noi irraggiungibile quanto una conversazione diretta con lo stesso Platone. Salvo l’utilizzo di un qualcosa di potenzialmente utile, per quanto meno risolutivo rispetto a come si tenda nella maggior parte dei casi a pensare: la logica deduttiva, ovvero il senso comune applicato a determinati elementi inalienabili della vita su questa Terra…

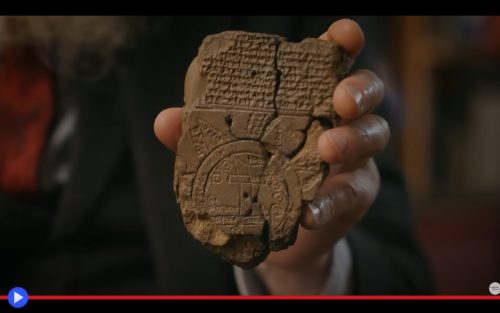

Il mappamondo babilonese: logiche del manufatto che anticipò la geometria dei continenti

Come una stele di Rosetta per la geografia, a lungo tempo si è cercata la testimonianza in grado di enunciare, per la comprensione dell’uomo contemporaneo, la relazione istituita in termini concettuali tra lo spazio fisico e la posizione delle civilizzazioni, intese come antichi regni, imperi o mere città stato degli ancestrali secoli lungamente trascorsi. Un mappa, d’altro canto, è stata il concetto maggiormente fluido tra le rappresentazioni delle condizioni naturali vigenti, principalmente in funzione di fattori culturali, esplorazioni già condotte e persino il rapporto matematico tra le distanze, conseguente da calcoli non sempre comprensibili a distanza di tempo. C’è tuttavia un solo esempio di tale realizzazione che possa essere preso seriamente come riferimento, volendo utilizzare i termini di precedenza cronologica dettati dal trascorrere dei millenni. Venne ritrovata, così dicono le cronache, durante uno scavo archeologico della metà del XIX secolo a Sippar prima di essere venduta o donata nel 1882 al British Museum di Londra, dove come possiamo facilmente constatare è custodita tutt’ora. Trattasi di un frammento di tavoletta di terracotta, parzialmente ricomposto, con il nome altisonante di Imago Mundi, causa la teoria predominante secondo cui potrebbe, o dovrebbe, rappresentare la visione a volo d’angelo dell’intero spazio terrestre di cui si avessero nozioni degne di nota. Secondo quanto disponibile all’autore e firmatario dell’opera sul lato posteriore, uno scriba dal nome parzialmente cancellato ma identificato come figlio di Issuru, il discendente di Ea-bēl-il. Siamo, dunque, in un contesto mesopotamico e per essere maggiormente precisi tra l’ottavo e il sesto secolo a.C, come desumibile dalla datazione del luogo di ritrovamento, oltre ai riferimenti storici e culturali presenti nelle iscrizioni in lingua cuneiforme su entrambi i lati del manufatto. Bastanti, nell’opinione predominante, a identificarlo come proveniente dalla città di Babilonia, il grande centro che era stato precedentemente capitale di un impero, situato sulle rive di una delle diramazioni del fiume Eufrate. Ipotesi effettivamente oggetto di disquisizioni, sia tradizionali che irrisolte, per la maniera in cui la città è raffigurata con l’aspetto di un rettangolo orizzontale, che interseca e attraversa il fiume nella parte superiore della composizione grafica, il cui perimetro del “fiume amaro” (probabilmente il mare o l’oceano) appare di suo conto perfettamente simmetrico e circolare. Una scelta ragionevolmente inaspettata, quando messa a confronto ad esempio con la mappa più apprezzata della proiezione di Mercatore, in cui l’Europa è sempre e comunque posta, non a caso, in posizione centrale…

L’antica utilità nascosta dell’oggetto che ha la forma di un dodecaedro romano

Ritrovati tra un migliaio di anni, la maggior parte degli oggetti del mondo di oggi si dimostrerebbero immediatamente facili da capire. Non ci sono particolari dubbi sulla funzione possibile di una tastiera, un mouse, un telefono cellulare. Lievemente più complesso, di suo conto, risulterebbe l’immediata comprensione dell’originale funzione di un Tamagotchi, un fidget spinner o un pupazzo Furby, nell’ideale assenza di fonti esplicative o pubblicitarie a cui fare riferimento. Non che vada molto meglio a noi che l’abbiamo! D’altra parte ciò è applicabile in modo analogo all’interpretazione delle antiche civiltà, ove può essere successo più volte che l’oggetto di turno sia rimasto privo di spunti d’analisi in ogni testo filologico da noi posseduto. Generando un fiume d’ipotesi spesso logiche, certe altre, diametralmente all’opposto. Esiste almeno un caso eminente, tuttavia, in cui nulla sembrerebbe essersi dimostrato utile a smorzare la selvaggia iterazione dei teorici, semplicemente in forza della propria unicità di forma, apparenza e l’interconnessione pressoché impossibile con ogni disciplina o tratto culturale a noi noto. Il che risulta più che mai apparente già dal semplice nome impiegato, meramente descrittivo nella sua natura di quanto gli occhi possono apprezzare d’istinto: un dodecaedro romano, ovvero la forma totalmente geometrica, assolutamente riconoscibile, di una monade sostanzialmente funzionale ad un’idea. Peccato che ogni singola persona di questa Terra, ormai da tempo immemore, ne abbia perso ogni ricordo sostenuto dall’evidenza. E di oggetti come questi, è assolutamente fondamentale sottolinearlo, ne sono stati trovati di gran lunga troppi a partire dal 1739 per poterli relegare al ruolo di semplici ornamenti, decorazioni prive di significato o la creazione autonoma di un artigiano locale. Ben 117 con dimensione variabile tra i 4 ed 11 centimetri lungo l’intero estendersi del principale impero dell’antica Europa, con particolare frequenza in Galles, Ungheria, Germania, Francia, Spagna e qualche volta in Italia. Spesso collocati nelle tombe di figure presumibilmente importanti, assieme ad altri tesori metallici o monete preziose. Già perché i dodecaedri stessi, alquanto inaspettatamente a giudicare dal contesto storico in cui li abbiamo collocati, sono tutti realizzati in bronzo, una lega tutt’altro che accessibile all’epoca del passaggio al sistema imperiale, per l’assenza di significativi giacimenti di stagno situati a meridione delle isole inglesi. Una considerazione, questa, che parrebbe limitarne in modo significativo le possibili qualifiche, facendone un oggetto di assoluto valore materiale e perciò difficilmente relegabile al semplice ruolo di ninnolo, umile attrezzo o passatempo. Almeno finché non si considera la dura legge della sopravvivenza: di dodecaedri in legno avrebbero potuto esisterne letteralmente centinaia di migliaia, se non milioni. Tutti andati persi, idealmente, come polvere nel vento dei millenni, all’usura inevitabile di un tale materiale. Con la palla nuovamente al centro, dunque, diamo inizio alla declinazione delle stravaganti elucubrazioni…