Colpi di martello ritmici e cadenzati. Il suono del legno che viene spaccato ad arte, piuttosto che segato con procedura scientifica e collaudata. Qualcuno che sposta le doghe già piallate e le adagia, una dopo l’altra, a ridosso di un solido cerchio di metallo. Quindi il crepitìo del fuoco. Che cosa stiamo creando, quaggiù?Corrispondenza dei mezzi e delle aspettative: un principio secondo cui, a seconda di ciò che si è preso in considerazione, ci si aspetterebbe di poter immaginare il suo processo produttivo in base alle sue caratteristiche evidenti. Così un oggetto metallico, come un’automobile, proviene da una fabbrica pesante piena di macchinari potenti e rumorosi, mentre un quadro è il prodotto di un pennello leggiadro nel laboratorio dell’artista. Ma nel caso degli alimenti e delle bevande, tale principio non è sempre calzante. Poiché ciò che deve essere consumato, per sua natura, ha la necessità di corrispondere a determinate caratteristiche, che lo rendono adeguato al metabolismo umano. Ma l’ingegno necessario per giungere a quel punto, il più delle volte, può intraprendere molte strade distinte. Così gli Antichi Romani facevano un consumo quotidiano di vinum, ma esso aveva qualità molto diverse da quello odierno: era una sostanza bollita, sciropposa, addolcita con miele e spezie il cui processo di fermentazione giammai avrebbe permesso di conservarlo più di un mese o due. I primi a guardare verso il futuro furono, in maniera tutt’altro che casuale, i Celti: loro per primi scoprirono che la rinomata bevanda poteva oltrepassare l’inverno se lasciata a fredda temperatura all’interno di un secchio o di un tino, invece che una giara o un’anfora di terracotta, costruiti col legno delle vaste foreste del centro Europa. Ben presto a tali recipienti fu apposto un tappo, per limitare la penetrazione degli agenti contaminanti. Era nata la botte. Iniziava una nuova Era.

L’inserimento del vino all’interno di una botte, soprattutto oggi che esistono metodi ancor più pratici e funzionali, non ha solamente uno scopo conservativo. Gli estimatori di questa bevanda infatti ben sanno che la scelta di un particolare legno, e l’adozione di un processo preparatorio a regola d’arte, hanno misurabili e significativi effetti sul sapore finale. Le ragioni sono da ricercarsi nel progressivo rilascio di sostanze chimiche di vario tipo, tra cui i lattoni, derivanti dal disfacimento lipidico del legno, che liberano un profumo affine a quello della vaniglia e i fenoli, composti affini alla cannella; gli aldeidi e i norisoprenoidi, nel frattempo, inducono gusti meno marcati ma comunque importanti. Meno desiderabile è invece il rilascio eccessivo del tannino, una sostanza che dona alla bevanda una sensazione astringente, ma che in quantità superiore può indurre un indesiderabile sapore amaro. E questo è il motivo per cui, dopo due o tre cicli di stagionatura portati a termine, la maggior parte delle botti viene sostituita con degli esemplari nuovi di pacca, in cui ancora è presente un equilibrio delle componenti chimiche permeanti. Produrle, ovviamente, è il lavoro del bottaio (cooper in inglese) una figura ben distinta da quella del falegname, che tradizionalmente produceva anche secchi, vasche da bagno, zangole per il burro e rudimentali tubi. Tutto ciò che insomma, avesse una forma tonda tenuta assieme da cerchi di metallo. Persino nella sua officina, poi, l’ambito lavorativo era rigorosamente distinto, tra il maestro che disponeva i legni ed il suo assistente (hooper) che si occupava invece di curvare e posizionare le strisce di ferro, successivamente sostituito dal ben più adatto acciaio inossidabile. Una buona botte di vino è un oggetto infuso di sapienza e tecniche dall’alto grado di raffinatezza, costruita con materiali attentamente selezionati: in Europa si preferisce il rovere della Quercus petraea, particolarmente se proveniente dalle foreste francesi di Nevers, Tronçais, Allier o Limousin, oppure dalla Slavonia, secondo un’usanza tipicamente italiana. In passato erano stati usati anche il ciliegio ed esclusivamente nel territorio del Nuovo Mondo, la Sequoia sempervirens. Oggi, negli Stati Uniti si preferisce fare ricorso al rovere americano (Quercus alba) che tuttavia dona un sapore dolciastro al vino e non viene tenuto in alta considerazione dal nostro lato dell’Oceano Atlantico. Una situazione sovvertita nel caso dello Sherry fortificato, in cui tale apporto è invece considerato fondamentale.

storia

L’enorme computer che faceva muovere le scritte in Tv

Attraverso lo scorrere delle decadi, la tecnologia sembra diventare progressivamente più complessa e difficile da sfruttare: ciò è indubbiamente vero da un punto di vista ingegneristico e produttivo. Ma assai probabilmente, non da quello concettuale. Mano a mano che la potenza di calcolo dei dispositivi aumenta, in effetti, l’interfaccia uomo-macchina diventa più potente, e conseguentemente intuitiva. L’aveva compreso il telefilm Star Trek, in cui tutto quello che occorreva era chiedere le cose ad un computer usando la propria voce, disquisire, argomentare con lui. Mentre oggi, la soluzione del controllo vocale trova un approfondimento dovuto essenzialmente al desiderio di poter disporre della stessa soluzione nell’ambito della realtà tangibile ed effettiva. Spostando tale analisi all’odierna condizione uomo-macchina, quindi, ci si rende conto di come la semplificazione permei ogni ambito dell’elaborazione non \ale: dal momento in cui i computer sono diventati piccoli, talmente insignificanti nelle dimensioni da poter occupare un singolo tavolo o scrivania, la loro potenza è cresciuta esponenzialmente, arrivando a poter contenere, ed elaborare artificialmente, qualsiasi immagine o video introdotto dai loro padroni. Chi non ha mai visto un video delle vacanze creato con i programmi di montaggio di Microsoft o Apple, in cui le immagini si susseguono con improbabili dissolvenze e scorrono dai lati, mentre nomi di persone o luoghi compaiono da tutti gli angoli dell’inquadratura? Ora immaginate di dove fare la stessa cosa, ma lavorando su pellicola di celluloide. Ovvero lavorando direttamente nello spazio non-digitale dell’intera questione.

Computer analogico: sembra una contraddizione in termini. Uno spauracchio ucronistico, come i dirigibili a vapore, il continente di Atlantropa o i caschi raffigurati nei geroglifici egizi tra carri magici e coccodrilli spaziali. Eppure nella natura stessa di tale termine, non è implicato un metodo, bensì una finalità: elaborare, cambiare le carte in tavola al fine di perseguire un idea. Tutto può servire a farlo: un abaco è una forma primordiale di tale apparato, così come la macchina differenziale di Charles Babbage (1822) può affrontare il problema dei logaritmi attraverso un ammasso di ingranaggi e cremagliere interconnesse reciprocamente. Va quindi da se che negli anni ’70 e ’80, quando il boom dell’intrattenimento televisivo si apprestava a raggiungere il suo apice di pubblico e guadagni, esistesse un apparato in grado di elaborare ed impreziosire le immagini inviate nell’etere dei segnali. Qualcosa che oggi faticheremmo a riconoscere per ciò che è, se non fosse per l’esauriente guida di Dave Sieg, uno degli ingegneri elettronici che in tale epoca seppero reinventarsi artisti della grafica, per dare una forma alle idee dei network e qualche volta, dei registi del cinema di allora. E sembra proprio un cattivo dei film di James Bond così seduto di spalle, nella penombra, mentre manovra pulsanti e levette dalle funzionalità arcane. Mentre la sua opera potrebbe essere paragonata a quella di un animatore della Disney dei primordi, mentre lavorava al dispositivo che un tempo serviva ad unire il personaggio disegnato su pellicola trasparente con gli scenari dipinti del fondale. Soltanto che la sua tavolozza, stavolta, è un’effettiva ripresa della scena da brandizzare. E la sua matita, nei fatti, non esiste neppure. L’improbabile marchingegno è uno dei nove Scanimate prodotti originariamente dalla Computer Image Corporation di Denver, Colorado, grazie alla capacità inventiva di Lee Harrison III, che riuscirono ad imporsi come standard dell’industria per oltre 20 anni a partire da quel fatidico 1969. Immaginate per un attimo la fortuna di questi pionieri: ogni sigla, pubblicità qualsiasi telequiz e di tanto in tanto, un film hollywoodiano o due, dovevano necessariamente passare di lì o per una delle pochissime compagnie che possedevano uno di questi computer, situate in Inghilterra, Giappone, Lussemburgo e New York. Nel corso degli anni d’oro, un’ora di lavoro allo Scanimate poteva venire a costare al cliente anche 2.500 dollari, spendendo i quali poteva tuttavia disporre di un’animazione che, altrimenti, avrebbe richiesto giorni o intere settimane di lavoro. Naturalmente nessuno ti regala niente e se si pagavano simili cifre, era perché qui trovava espressione un servizio impossibile da trovare altrove…

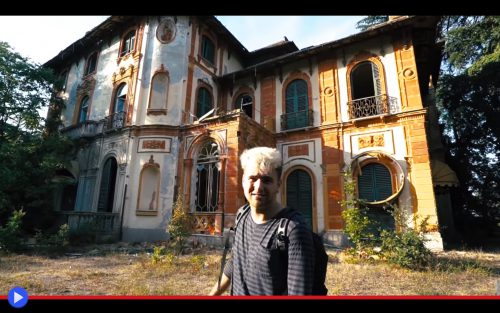

Urbex canadese nella villa del magnate risorgimentale

Che cosa hanno in comune il conte Edilio Raggio, imprenditore ed uomo d’affari, nonché il più ricco deputato del Regno, vissuto all’epoca dell’Unità d’Italia, e Josh di “Esplorando con Josh” venticinquenne canadese con tre canali su YouTube ed uno su Twitch, appassionato di esplorazione urbana e videogiochi di ogni genere, attività da due milioni e mezzo di spettatori che in qualche maniera, si sostengono a vicenda? Beh, non moltissimo, oggettivamente, se non questo: entrambi sanno apprezzare lo stile Liberty della Belle Époque. Anche se il secondo, piuttosto che riconoscerne le caratteristiche e chiamarlo per nome, si limita a lanciare esclamazioni gutturali d’entusiasmo di fronte al “tizio dorato” dipinto sul soffitto e le finiture murarie di Villa Minetta, uno dei più importanti lasciti architettonici del grande armatore, poi padrone di un’industria di produzione dell’acciaio, infine venditore di mattonelle combustibili da usare nelle ferrovie. Eppure tra lui ed il gotha dei beni culturali operante nei dintorni di Novi Ligure, dove ci troviamo per questo video del genere urbex (URban EXploration) è sicuramente il giovane turista a farci una figura migliore, visto lo stato di totale abbandono e sostanziale rovina in cui si trova il vasto e nonostante tutto, affascinante edificio. All’interno di un bosco che fino alla metà degli anni 90 era stato un parco ben tenuto, con prato e cespugli all’inglese, alberi secolari e specie esotiche, ma che ora nasconde il vecchio maniero come il roveto della Bella Addormentata, senza neppure l’ombra di un perché.

È difficile immaginare le centinaia di migliaia di lire, oggi corrispondenti a letterali milioni di euro, investiti all’epoca per costruire questa enorme dimora di campagna, degna di ospitare il 7 settembre del 1877 persino re Vittorio Emanuele II assieme a suo figlio il principe Umberto, probabilmente in viaggio verso una delle sue amate spedizioni di caccia. Quattromila metri quadri disposti su tre piani, di stucchi, statue, finestroni e vaste sale, un tempo al centro della vita mondana dell’intera provincia di Alessandria, secondo il volere del suo insigne abitante. Ma il tempo passa e i fattori cambiano, così che un giorno, il conte decise di trasferirsi nell’ancor più sfarzosa Villa Lomellini, sita a qualche chilometro a sud di Pavia, oggi trasformata in hotel e centro congressi dall’Opera di Don Orione. Poiché proprio questo, in ultima analisi, è il miglior destino che si possa augurare alla propria eredità immobiliare: un utilizzo singolo, stabile e continuativo nel tempo. Mentre per la Minetta rivenduta più volte, fu un continuo processo di trasformazione non sempre nell’interesse della sua integrità strutturale. Nel 1906, dopo la morte del grande industriale, suo figlio Carlo saldò tutti i debiti che i novesi avevano al Banco di Pietà. Quindi la villa resta disabitata per lungo tempo, finché allo scoppio della seconda guerra mondiale, il Comando Supremo delle Forze Armate tedesche vi colloca il quartier generale del GAL (Gruppo Armate Liguria) comandato dal gerarca fascista Graziani, che viene ad abitarci. Dal 1945 in poi, dopo una breve occupazione da parte dei militari americani, la casa diventa di proprietà di un facoltoso circense, tale Giovanni Palmiri detto “il Diavolo Rosso” per il suo celebre spettacolo in cui usava mettersi in equilibrio sulle principali piazze italiane sopra una canna di bambù alta 50 metri. Forse risale a quest’epoca lo strano bagno incontrato da Josh durante la sua esplorazione, decorato con mattonelle psichedeliche non propriamente conformi al resto dell’edificio; ad ogni modo, nel 1949 Palmiri muore mentre tenta di salire al volo su una motocicletta e correre su di un filo, e la sua famiglia mette di nuovo in vendita la villa. A quel punto l’edificio viene acquistato dagli Spinoglio, che vi aggiungono piscina, campo da tennis, sauna e spogliatoio. Verso la metà degli anni 90, la proprietà così abbellita viene ipotizzata da Lady Diana e Dodi Al-Fayed come futura dimora della loro problematica relazione, prima che tutto finisca con il tragico incidente del Pont de l’Alma. Verso la metà degli anni 2000, quindi, se la compra l’imprenditore del settore automobilistico ed edilizio Valter Marletti, che promette di investire 10 milioni di euro nel suo ripristino allo stato originario. Da allora, lì giace.

Il Panopticon, la prigione modello del guardiano onnisciente

Edifici in muratura rossastra, sperduti tra i venti dell’Isla de la Juventud, Cuba. Abbandonati. Dalla forma simile ad un tamburo, come Castel Santangelo, ma pieni di finestre allineate alla maniera del Colosseo. Un tempo, sarebbero stati gremiti di uomini e donne, originariamente imprigionati durante il mandato di Gerardo Machado, quinto presidente del paese tra il 1925 ed il 1933. E poi di nuovo, durante il regime dittatoriale di Batista, tutti coloro che osavano opporsi alla sua egemonia, in una bailamme biblica di corruzione, infelicità e sofferenza. Ogni finestra una cella, illuminata dalla luce naturale proveniente dall’esterno, facendoli stagliare come figure di ombre teatrali danzanti dinnanzi allo sguardo di…Qualcuno, non si sa chi. Chi ancora oggi dovesse fare il suo ingresso in una di tali arene, ormai considerate un monumento nazionale, si troverebbe quindi di fronte a una torre centrale, con finestre rivolte in ogni direzione possibile, verso le celle circostanti. Da cui il guardiano avrebbe potuto osservare, alla maniera del mitico gigante greco dai molti occhi Argus Panoptes, in ogni direzione. E nessuna al tempo stesso. Sapere tutto senza conoscere nessuno. Guardare ma non essere visto. L’imperfetta, e per questo perfetta comunicazione.

“La soggettività dell’individuo è un illusione” avrebbe affermato il filosofo, giurista e teorico sociale Jeremy Bentham, vissuto tra il XVIII e XIX secolo nella grande città di Londra. Nella quale, riportando la conoscenza del mondo antico acquisita nel college di Oxford, rielaborò una visione del mondo risalente al filosofo greco Protagora, definita Utilitarismo. Secondo cui la misura della bontà di qualsiasi azione non è data dalle intenzioni o dalla visione finale di colui la compie, bensì da un’esatta misura di quali vantaggi essa porta al più grande numero di esseri senzienti, messa a confronto con la sofferenza che arreca a lui stesso. In un mondo perfetto, l’origine di una vera e propria utopia, in cui nulla può essere compiuto a discapito degli altri, nella più perpetua serenità ed armonia. Ma poiché questa società umana è la risultanza di un insieme di pulsioni contrastanti, non tutte originate dalla stessa visione altruistica del mondo, persino un simile luogo ameno dovrà fare i conti con la necessità di confinare, e possibilmente rieducare, tutti coloro che non si conformano costituendo un danno per il bene comune. Ed anche per questo, Bentham aveva un piano.

Prima di proseguire, è importante considerare come il concetto di totalitarismo non fosse assolutamente parte di questa equazione: il nostro filosofo, che era un liberista ed un positivista legale, credeva fermamente nel governo di una elite saggia e ragionevole, che permettesse ai suoi sottoposti di esprimere se stessi, autoregolandosi secondo un concetto universale del bene. Mancava ancora oltre un secolo, al concetto orwelliano del Grande Fratello, il leader dello stato immaginario di Oceania nel romanzo intitolato “1984”, che governava il suo paese con il sorriso baffuto ed un pugno segreto guantato di ferro. La sua idea per il panopticon (pan– tutto opticon-vedere) un nuovo tipo di edificio, era piuttosto il raggiungimento della stessa conclusione per vie alternative, un tipo, se vogliamo, di convergenza evolutiva verso un obiettivo “accidentalmente” comune. E questo obiettivo era la sorveglianza assoluta; poter tenere d’occhio, i propri cittadini nel caso della fiction fin troppo realistica dell’epoca successiva alla seconda guerra mondiale, e l’intera popolazione di un carcere nel secondo, verso una ricerca da parte del filosofo illuminista, che era in primo luogo economicizzante: ridurre i costi potendo mettere un singolo individuo a tenere d’occhio centinaia, persino migliaia di prigionieri. Ma che faceva di tale figura anche una sorta di demiurgo, in grado di dispensare ricompense e punizioni senza esporsi in alcun modo allo sguardo dei suoi sottoposti. Qualcosa che oggi, con l’invenzione delle telecamere a circuito chiuso e gli altri sistemi di sorveglianza remota, potrebbe anche apparirci triviale. Ma che all’epoca costituiva una vera, terrificante rivoluzione.