Nel fatidico momento, all’inizio dell’estate scorsa, in cui il barbuto Erik Rintamaki si recò verso le ore dell’alba presso la solita spiaggia del lago Michigan in cerca di opali, agate o altri preziosi tesori mineralogici del mondo, tutto egli poteva aspettarsi, tranne questo: un uovo di drago? Il nucleo di un motore alieno? Il guscio fossile di una magica lumaca viaggiatrice? Ovvero l’oggetto il quale, puntando la sua fida torcia a raggi UV, rispose a quel bagliore in modo stranamente vivido, mostrando sulla superficie punti e venature di uno splendido color arancione acceso. Qualcosa che nessuno da queste parti, mai e poi mai, poteva dire di aver visto prima. Il che è davvero molto significativo, quando si considera la propensione assai marcata delle genti dello stato settentrionale, omonimo col suo maggiore lago, in cui la ricerca di pietre è una sorta di hobby assai diffuso ad ogni età. Nonché un’effettiva fonte di sostentamento, oltre che di svago, per le molte dozzine di venditori online e altrove dei propri migliori ritrovamenti, attentamente catalogati per peso, rarità e bellezza estetica. Un merito, quest’ultimo, che praticamente nessuno si sarebbe mai sognato di negare a tali fluorescenti pietre, il cui scopritore si affrettò a identificare con il neologismo yooperlites, con tanto di marchio di fabbrica velocemente registrato presso gli enti responsabili del suo paese. E un’etimologia decisamente insolita, derivante a quanto pare dall’unione tra yoopers, slang usato normalmente al fine d’identificare gli abitanti della penisola maggiormente settentrionale (“upper“) tra le due che compongono il Michigan, e un’assonanza con la parola light, che significa luce. Senza neanche un misero riferimento al già noto suffisso greco di lithos (λῐ́θος) che dovrebbe significare in campo scientifico, per l’appunto, pietra. Il che non avrebbe impedito comunque al collezionista di minerali Raymond Laughlin e al geologo Shawn Carlosn di segnalare la faccenda ai ricercatori della vicina Università del Saskatchewan, che senza un’attimo di esitazione, verso la fine di quel maggio stesso, fecero in modo di acquistare una certa quantità di rocce dallo scopritore del misterioso materiale luminescente.

Il quale finì per rivelarsi, dopo un’approfondita analisi chimica e mineralogica, come un qualcosa d’effettivamente nuovo per la sua regione di provenienza, benché tutt’altro che inusitato: sostanzialmente, l’unione estremamente distintiva tra rocce sienitiche (i.e, simili al granito) e copiose quantità di sodaliti, tectosilicati usati spesso in gioielleria, proprio per la propria innata fluorescenza e qualche volta, addirittura tenebrescenza, ovvero la capacità di cambiare colore sotto determinate e specifiche fonti di luce. Come le torce che oggi vengono impugnate, per l’appunto, dagli innumerevoli e speranzosi cercatori di queste rive, frementi nell’attesa di poter portarsi a casa un così affascinante e misterioso souvenir della natura…

laghi

Il villaggio in bilico sugli argini della vecchia torbiera di Loosdrecht

Ci sono trincee in questo lago e come in altre località simili, i chiari segni di una guerra combattuta anni fa. I cui schieramenti, tuttavia, non erano entrambi umani, bensì tali da vedere la nostra specie in contrapposizione con il suo più antico rivale: la selvaggia, autonoma e incontrollabile natura. Nell’accezione di una profonda palude, dove nessuno avrebbe mai potuto coltivare alcunché né (si credeva) appoggiare le fondamenta di un qualsivoglia tipo di edificio destinato a durare mesi o anni. Ragion per cui verso l’inizio del XVI secolo, come nella restante parte dell’Olanda centro-settentrionale, si pensò di trovare un uso diverso per tale località geografica. Sto parlando l’estrazione, sistematica e continuativa del tempo, di quella sostanza spesso considerata indistinguibile dal fango, tuttavia preziosa in determinati periodi storici, almeno quanto gli altri due principali tipi di combustibile di derivazione organica, petrolio e carbone. Torba, ovviamente; niente meno che torba. Il deposito di resti vegetali all’interno di un brodo acido d’acqua e di terra, capace di ardere una volta fatta essiccare al sole, riscaldando potentemente le abitazioni disseminate attraverso un territorio in cui neve & ghiaccio, soprattutto nel corso del secolo noto come “piccola era glaciale” risultavano essere una vista tutt’altro che rara.

Perciò eccoci adesso, quasi quattro secoli dopo, dinnanzi alle cinque pozze lacustri situate grossomodo tra Amsterdam e Utrecht, note collettivamente come Loosdrechtse Plassen, dove il livello dell’acqua è salito attraverso gli anni, riempiendo progressivamente i profondi solchi scavati dagli estrattori di torba mediante l’impiego del baggerbeugel, uno speciale bastone importato in Olanda dall’Anglia Orientale nel 1530, la cui grande rete all’estremità veniva impiegata come una sorta di cucchiaio, immerso a due mani nelle oscure acque dell’antica palude. Fluido inesorabile il quale ha ricoperto ogni cosa, fatta eccezione per gli argini di ciascun fossato, sopra i quali attraverso gli anni ha continuato, quindi, a crescere la vegetazione. E non solo. Poiché se è vero che la gente dei Paesi Bassi risultava essere nota per il suo ingegno nel trovare un significato al proprio territorio fino all’ultimi giorno del Rinascimento, tanto maggiormente ciò può essere affermato per i suoi rappresentanti dell’epoca moderna & contemporanea, che proprio su queste acque hanno pensato, a partire dalla metà del ‘900, di stabilire uno dei principali resort a tema sportivo della nazione: barche a vela, canoe, moto d’acqua, eccetera. E far da contrappunto, le numerose strutture costruite sulle costole asciutte del monumentale scheletro di torba (chiamate in lingua locale legakker) spesso direttamente a strapiombo sull’acqua, quasi impossibilmente limpida e calma. Creando in svariati casi l’apparente contraddizione in termini di un uscio di casa che, invece di avere uno zerbino, si affaccia direttamente sul molo e la barca di famiglia, unico mezzo in grado di collegare gli abitanti di queste mura alla civiltà. Visioni di una verde Venezia, per certi versi, condotta fino all’estremo dell’olandese faccenda…

Un rinnovato quadro storico per le isole artificiali più antiche di Stonehenge

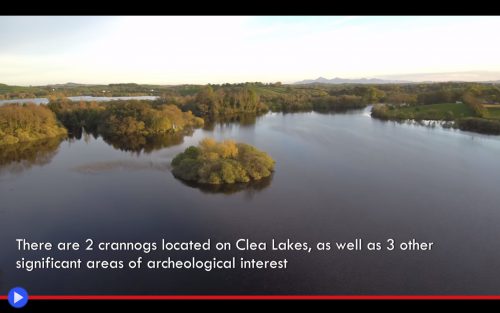

La situazione iniziò ad assumere contorni vagamente definiti verso i primi del ‘900: quando l’adozione dei nuovi approcci agricoli e le relative tecnologie di controllo e alterazione del paesaggio portò le genti di Scozia e d’Irlanda a prosciugare il basso fondale di alcuni dei loro laghi nascosti tra il verde di boschi millenari, trovandosi al cospetto dell’innegabile passaggio dei loro antenati. Pezzi di legno chiaramente fabbricati da mani umane, probabilmente facenti parte di un qualche tipo di struttura abitativa, e pezzi di ceramica fabbricati con metodi risalenti (almeno) all’Età del Ferro. Ma soprattutto un accumulo intenzionale di pietre, accuratamente accatastate l’una all’altra, tale da costituire quello che in origine, doveva essere un vero e proprio isolotto posizionato ad emergere tra i flutti, con uno scopo e una funzione difficile da definire. Poco a poco, quindi, gli studiosi iniziarono a compilare un catalogo, delle aree riemerse, quelle sottoposte ad iniziative d’archeologia subacquea e le altre piccole isole, da sempre chiaramente visibili per la popolazione, che tanto lungamente erano state date per scontate ed a cui veniva tradizionalmente attribuito il termine d’associazione incerta crannog (dall’antico termine irlandese crann, con il significato letterale di “piccolo albero”). Ma fu soltanto con l’invenzione, nell’immediato secondo dopoguerra, ad opera del chimico statunitense Willard Frank Libby, della topica datazione al carbonio 14, che un qualche tipo d’effettiva classificazione poté venire messa in atto per gli oltre 500 siti che gradualmente, stavano continuando ad allungare le liste dei patrimoni culturali preistorici della Gran Bretagna. Il sistema mediante il quale, attraverso la misurazione della quantità d’isotopo radioattivo contenuto in materiali d’origine organica, risultava finalmente possibile desumere l’epoca esatta della dipartita dell’essere, animale o vegetale, di cui aveva costituito originariamente la proprietà. E della seconda tipologia, in quei particolari recessi, era offerta la possibilità di trovarne parecchi, data la particolare composizione chimica e il contenuto d’ossigeno dei loch nella parte settentrionale dell’arcipelago inglese, tali da garantire una capacità di preservare attrezzi e materiale da costruzione in legno assolutamente superiore alla media, garantendo l’apertura di una valida finestra verso l’intento e lo stile di vita degli antichi popoli di tali terre. Così che, entro una decade, la definizione storica della faccenda raggiunse quello che venne considerato per lungo termine l’ultimo chiarimento: i crannog avevano tutti un’età massima di 2500 anni circa, risalendo a un’epoca in cui la pletora delle antiche culture proto-celtiche disgiunte in territorio pan-britannico iniziavano ad assumere un carattere e un’identità culturale comune. Questo, almeno, finché un evento imprevisto non distrusse completamente ogni cognizione precedentemente data per buona: quando i ricercatori all’opera presso l’isolotto artificiale del lago Olabhat di Eilean Dhomhnaill, presso l’isola delle Ebridi Esterne di North Uist non ripescarono quello che poteva soltanto essere, innegabilmente, un recipiente di terracotta risalente all’epoca del Neolitico, ovvero al minimo, 5.000 anni prima dell’attuale data. Una bizzarra, improbabile anomalia? La cosiddetta eccezione che conferma la regola? Ciò venne faticosamente affermato, senza mai veramente crederci, per svariati anni. Ma la situazione sembrerebbe aver assunto, grazie a uno studio pubblicato lo scorso giugno, toni e tinte di un tutt’altro tipo…

Il fuorviante richiamo di un lago pieno di azzurri veleni

In una società sommamente devota al culto delle immagini che cosa mai potrebbe avere importanza, se non il sottile strato di polvere dorata che ricopre delicatamente le occulte questioni, come neve portatrice di un’ulteriore condanna per gli inconsapevoli umani… Splendido e appariscente, come il colore di un rilassante azzurro cielo che caratterizza il magnifico mini-mare della location quasi cinematografica diventata famosa presso i lidi dell’Internet social con sede a Novosibirsk, terza città russa per popolazione, situata nel bel mezzo della non climaticamente tiepida Siberia. Ragion per cui ogni cosa ci si aspetterebbe di trovare da queste parte, tranne la schiera di fanciulle o baldi giovani capaci di pubblicare uno stuolo di fotografie variabilmente professionali, ma sempre utili a sembrare belli, atletici, interessanti, rilassati, alla moda […] presso uno scenario che sembrerebbe direttamente prelevato da una guida turistica per le isole Maldive o Seychelles. Entrambi nomi, questi, assegnati per analogia alla “Discarica di Cenere TEZ-5” ameno recesso il cui appellativo originario lascia sospettare, almeno in parte, l’orribile verità. Le prime avvisaglie ci sono state all’inizio del mese scorso, quando alcuni degli instagrammers abituali frequentatori/ici di un così attraente luogo hanno potuto verificare il progressivo disfacimento “a scaglie” della suola di gomma delle loro scarpe, per ragioni almeno apparentemente indipendenti dalla normale usura di un simile materiale. Quindi qualcuno ha riportato una forte irritazione alle gambe, soltanto per averle intinto brevemente durante una sessione fotografica a cavalcioni del suo fido fenicottero rosa gonfiabile. Mentre all’attivista ecologica Ulyana Artamonova, giunta sul posto per verificare alcuni legittimi sospetti in merito alla questione, è ben presto venuto un fastidioso sfogo sul volto, apparentemente soltanto per aver trascorso un tempo eccessivamente lungo in prossimità della stessa aria capace d’increspare le limpide, chiari e fresche acque.

A lato delle quali, se soltanto i cultori della propria stessa bellezza possedessero uno spirito d’osservazione verso l’esterno pari a quello per i chili superflui, le difformità esteriori o imperfezioni degne di essere sottoposte a chirurgia plastica, permaneva il fin troppo evidente indizio relativo all’effettiva, “insospettabile” verità: una certa quantità di grossi tubi arrugginiti, serpeggianti tra l’erba, tutti egualmente orientati nella generica direzione delle alte ciminiere della Centrale Elettrica a Carbone SGK Numero 5 (Dove l’acronimo sta per: Siberian Generating Kompany) uno dei principali luoghi responsabili per le televisioni, i frigoriferi, gli impianti di riscaldamento e le altre diavolerie tecnologiche in dotazione al milione e mezzo di anime che popolano il vasto territorio di Novosibirsk. Vero e schietto miracolo di un modo moderno di fare le cose, tutto ciò, se non fosse per la naturale presenza di un volgere degli eventi eguale e contrario, ovvero l’inevitabile produzione collaterale di grosse quantità della polvere bianca nota come ossido di calcio (o calce viva) da scaricare, senza eccessivi complimenti, nell’unico elemento capace di contenerla: l’acqua…