Striscianti esseri delle opprimenti tenebre del mondo ctonio, gli anellidi di terra possono contare unicamente sulla propria inclinazione alla furtività nella speranza spesso vana di riuscire a rimanere inosservati. Sotto il suolo, in mezzo all’erba, fluendo in mezzo agli umidi sostrati dove l’occhio dei moltissimi nemici non riesce a penetrare con la solita, spietata efficienza. Strategia non così diversa da quella impiegata nel remoto regno della fauna bentonica, costantemente sorvegliata dalle pinne agili che discendono a piacere lungo l’asse verticale della colonna marina. Ma sfuggire dalla bocca del proverbiale “pesce più grande”, soprattutto in profondità dove lo spettro luminoso ha una composizione fragile o incompleta, non è un gesto in grado di rispondere a una serie del tutto riconoscibile di leggi ottiche a noi note. Sorprendente presa di coscienza, quest’ultima, in grado di trovare basi solide nell’identificazione di un appartenente al genere Aphrodita, sulle sabbiose coste dell’Atlantico o il Mediterraneo Occidentale, trasportato in modo accidentale dal flusso certe volte imprevedibile delle correnti marine. Piatto, peloso essere della lunghezza di fino a 20 cm, che incede sulla sabbia mediante metodo sinuoso e da essa riesce ad essere quasi del tutto ricoperto. Trovando ispirazione per quel nome anglofono palesemente utile a descriverlo, sea mouse o topo di mare, dal possesso delle setole posizionate dall’evoluzione a ricoprire la sua parte dorsale. Il cui affioramento ben visibile non assorbe meramente, bensì riflette e amplifica la luce dell’astro solare di superficie. Rosse, quando le si osserva da una posizione obliqua, per poi diventare arancioni al nostro avvicinarsi e tendere ad un verde intenso simile alle elitre dei coleotteri, quando ci si mette perpendicolarmente alla sua forma stranamente scintillante in mezzo alle ineguali depressioni della ripida interfaccia tra la terra e il mare. Ricordando con modalità egualmente metaforiche l’aspetto stagionale di un ornamento natalizio, dimenticato dal trascorrere del tempo fino a emergere in differente contesto. Questo grazie ad una strategia notevole, che attraverso il ciclo delle epoche ha donato al rilevante ramo dell’albero della vita il possesso non del tutto esclusivo della cosiddetta colorazione strutturale, frutto non di semplici pigmenti bensì la disposizione fotonica di una pletora di prismi esagonali nei sottili ed urticanti peli di quel mantello. Così da creare un irriconoscibile contrasto, a ridosso delle placide profondità sabbiose di origine ed appartenenza elettiva. Ma non sempre ciò che viene da specifici recessi, riesce a mantenere le sue implicite prerogative quando appare finalmente dentro il repertorio nozionistico degli umani. Il che offre rare opportunità per l’applicazione risolutiva del senso critico, assieme alla rigida deduzione scientifica del semplice contesto di appartenenza…

luce

L’artista dell’involucro di luce che riconfigura la diaspora dei popoli contemporanei

Guarda il mondo da un’angolazione obliqua ed ogni cosa apparirà, con il palesarsi della lente mentale appropriata, come il prodotto unico di una disparata moltitudine di monadi reciprocamente interconnesse tra loro. I grandi della spiaggia e gocce nell’oceano, atomi dell’insostanziale etere che ogni cosa permea e ne congiunge gli indistinti confini. Ma se vogliamo dare concretezza, per quanto possibile, ad una simile visione del nostro piano di esistenza c’è soltanto un’energia che possa corrispondere al suddetto fattore latente, l’intangibile ma persistente tema universale dell’esistenza. Luce abbiamo scelto di chiamarlo, e luce fu. Dal bagliore primordiale della stella madre ai fuochi da campo nelle profondità della foresta dell’Amazzonia, lo strale disegnato dai potenti fulmini dell’atmosfera nello stesso modo si riflette entro gli spazi architettonici che sono stati progettati (ed abitati) dall’uomo. Immaginiamo dunque di piegare le normali traiettorie di quel fluido, piegarli per le pure necessità di un filosofico disegno. Abbiamo appena spinto la memoria condivisa del senso comune verso l’opera premiata di un’artista coreana. Che dopo essersi cambiata il nome, ha preso in mano alcuni iconici concetti esteriori della propria eredità nazionale. Trasformandoli fino al punto da rimuoverne l’aspetto materiale. Ma non quello, assai più rilevante, della funzione sottintesa dalla loro stessa persistenza pratica e internazionale.

Era l’anno 2006 dunque quando Kimsooja (al secolo, Kim Soo-Ja) faceva il suo ingresso trionfale tra le percezioni della Spagna grazie ad un’installazione niente meno che spettacolare a Madrid. Presso il Palacio de Cristal nel parco di Buen Retiro, edificato nel 1887 come parte dell’Esposizione Coloniale delle Isole Filippine, le cui pareti in vetro e metallo sarebbero state ricoperte 119 anni dopo da una serie di pannelli prismatici trasparenti, in aggiunta a un pavimento in grado di restituire verso l’alto il trionfale alone di colori cangianti che in tal modo risultava, tra lo stupore generale dei visitatori, rimbalzare da una parte all’altra di tale ambiente. Subito chiamato dalla stampa “Stanza degli Arcobaleni” andando a sovrascrivere in maniera ineluttabile il titolo e programma filosofico impiegato dalla creatrice. Che inserendo l’opera nella sua serie “To Breathe” (Respirare) si era premurata d’impreziosire ulteriormente la location con il suono registrato del suo respiro, così da creare l’impressione di aver fatto l’ingresso in luogo racchiuso e personale, essenzialmente sospeso tra la capacità di osservazione e la cosa stessa utilizzata come spunto d’analisi esperienziale, in un processo indubbiamente necessario alla meditazione individuale. Eppure al tempo stesso, inserito in un contesto fortemente materialistico in quanto riconducibile ad un programma più che decennale, le cui tecniche impiegate hanno saputo costituire, da un lato all’altro del mondo dell’arte, un fattore primario del messaggio al centro dell’opera pregressa di Kimsooja…

Nove spettri di luce che troneggiano sui pescherecci della baia di Hakodate

Nel 2016 dopo lunghe teorie e speculazioni, la misteriosa compagnia fondata dal creatore di videogame Hideo Kojima rilasciò l’atteso trailer del suo primo titolo, Death Stranding. Misteriosa come al solito, impeccabile dal punto di vista tecnologico, la sequenza mostrava una versione digitalizzata dell’attore americano Norman Reedus, che svegliandosi sul bagnasciuga scrutava all’orizzonte cinque figure antropomorfe geometricamente equidistanti, sospese in aria come altrettanti oscuri presagi di disgrazie future. Immagine immediatamente iconica e, tralasciando l’assenza di un preciso simbolismo così come spesso avviene nella creatività Pop contemporanea, degna di restare impressa in un settore come quello dell’intrattenimento contemporaneo, dove spesso ciò che vedi è una mera riproposizione di stereotipici modelli ripetuti pressoché all’infinito. Ma siamo sicuri che l’aspetto generale di una tale scena, in fin dei conti, fosse una creazione totalmente originale dell’autore? Un fenomeno esteriormente riconducibile all’aspetto generale in questione, dopo tutto, è largamente noto ad un determinato ambito del Giappone costiero. Ove prende il nome niente affatto casuale di isaribi kochu (漁火光柱 – pilastri di luce che attraggono i pesci) maggiormente riconducibile all’origine pragmatica della sua esistenza, piuttosto che a ideali figure mitologiche connesse ai suoi trascorsi tradizionali. Questo perché il palesarsi fluttuante di siffatte proiezioni perpendicolari, lungi dall’essere una mera conseguenza delle condizioni metereologiche, sfrutta la connotazione largamente antropogenica di un fattore tecnologico esterno, non così diverso almeno concettualmente dalle lampade situate ai bordi di un moderno schermo a LED.

Gli ultimi a parlarne, e con fenomenale risonanza mediatica grazie al megafono internazionale di Internet, sono stati gli abitanti della città costiera di Hakodate in Hokkaido, noto punto d’approdo dei commerci provenienti dalle fredde acque del Mar della Cina. Nonché sito in grado di beneficiare di una fiorente industria della pesca, un fattore che risulta inerentemente collegato alla questione in oggetto. “Mentre portavo serenamente a spasso il cane” racconta l’utente di YouTube Golden Boy Jim nel 10 maggio del 2021: “Il cielo è stato come diviso, dall’improvvisa comparsa di quello che pareva l’effetto di un Angelo luminoso. Ahah” (il riferimento, prevedibilmente, non è alla religione cristiana bensì il cartone animato robotico Evangelion, altro celebre prodotto post-moderno del Sol Levante.” Innumerevoli altri hanno seguito il suo esempio e simili metafore atte a descrivere l’episodio, fino alla creazione di un consenso secondo qui qualcosa di straordinario doveva essere occorso in quel preciso momento, pur essendo tutt’altro che inaudito. Esperienze simili erano state commentate in effetti nel braccio di mare antistante la città di Tottori, capoluogo della regione di Chūgoku, per non parlare dell’isola coreana meridionale di Jeju, un altro luogo celebre per la pescosità delle proprie acque piene di vita. Alcuni avrebbero citato, prevedibilmente, gli UFO. Ma la spiegazione, in ultima analisi, si sarebbe rivelata ben più semplice di così…

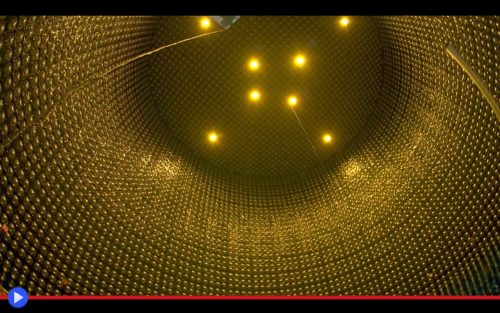

Datemi neutrini: lamine di luce per l’enorme calice nel sottosuolo della montagna

Scrutare l’invisibile tende a richiedere l’impiego di uno sfondo adeguato. Il che significa, un mezzo entro il quale lo status quo possa essere influenzato dal passaggio di un’entità che sfugge normalmente alla percezione e la coscienza dell’uomo. Questo è il principio dell’utile strumento del contatore Geiger, sostanzialmente un piccolo tubo pieno di gas, elio, neon o argon, all’interno del quale particelle di radiazioni ionizzanti producono una leggera carica elettrica, tradotta dal sistema in numeri del display situato all’esterno. Perciò ingrandisci quello stesso approccio funzionale mille, duemila volte, ed ogni cosa diventerà possibile; persino scrutare fino al nocciolo dell’annosa questione, sulla natura stessa ed il funzionamento dell’Universo. Leptoni: particelle facenti parte della materia la cui infinitesimale piccolezza permette di accertare l’esistenza soltanto indirettamente, in funzione degli effetti che producono nei rispettivi contesti d’appartenenza. Eppure persino tra queste, esistono classi diverse d’impercettibilità inerente. Laddove fondamentale per la produzione degli stessi legami chimici in quanto tali, risulta essere il microscopico elettrone, portatore di una carica negativa che si riflette nella costruzione di qualsiasi molecola a noi nota. Mentre meramente teorico sarebbe rimasto, fino al 1930 grazie al lavoro di Wolfgang Pauli, l’esistenza del suo cugino neutrino, privo d’interazione elettromagnetica di qualsivoglia tipo. Tanto che, inerti all’interazione forte, sarebbero stati considerati per quasi un secolo del tutto privi di una massa funzionale apparente.

E probabilmente lo sarebbero ancora oggi, se non fosse per l’intercorsa efficacia dimostrata a più riprese dall’osservatorio del monte Ikeno nella prefettura giapponese di Gifu, costruito a una profondità di 1.000 metri nell’ex-miniera di Mozumi con l’originale scopo di rilevare il decadimento protonico (missione destinata a rimanere ancora oggi incompleta) sotto la supervisione dell’Istituto della Ricerca sui Raggi Cosmici dell’Università di Tokyo. Ferma restando la stretta associazione del neutrino con tali fenomeni spaziali, per la cognizione acclarata che il passaggio di questi ultimi attraverso l’atmosfera terrestre tendesse ad indurre un decadimento delle particelle, tale da generarne una certa quantità inerente. Ragion per cui la prima iterazione del progetto, operativa per due anni a partire dal 1983, fu da subito associata all’osservazione cronologica delle ondate d’energia capaci d’investire la Terra, successivamente all’esplosione di una supernova distante, all’origine di diffusione di radiazioni oltre il grande vuoto del medium galattico interstellare. Già, ma come, esattamente? Grazie all’impiego apparente di una quantità spropositata di “lampadine”…