“Ben detto, ben pensato e ben agito, Kemosabe” avrebbe detto al termine dell’azione con sparatoria Toto, la fedele spalla nativo-americana dell’eroe mascherato nel dramma radiofonico, poi telefilm più popolare degli albori dell’era mediatica contemporanea. L’unico rappresentante ricorrente di una cultura almeno parzialmente disallineata, in un repertorio di avventure in cui i cattivi non appartenevano mai a una minoranza né ad un paese straniero definito (tranne rare eccezioni) mentre ogni elemento narrativo costituiva un allusione ai migliori e peggiori aspetti del vecchio West. Ed i valori celebrati dal protagonista includevano l’importanza del rispetto per la natura, delle tradizioni cristiane ed in modo molto esplicito quelli effettivamente riportati nella buona, vecchia Costituzione. Ci fu un tempo, in effetti, in cui il Cavaliere Solitario interpretato in radio da Brace Beemer ed in tv Clayton Moore ERA, per lo meno dal punto di vista delle nuove generazioni, l’America e tutto ciò che essa rappresentava. Un paese forte delle proprie convinzioni con la forza necessaria a imporle ai suoi nemici, così come tanto efficacemente dimostrato ad Hiroshima e Nagasaki. Il che nell’immediato secondo dopoguerra non poteva fare a meno d’includere, in qualche forma, guisa o pratica connotazione, l’energia più o meno bellica della fusione intenzionale dell’atomo alla base della materia. In un’associazione trasversale degna di una side-quest o episodio della serie post-moderna di videogames Fallout, fu del tutto naturale dunque nel 1947 per la marca produttrice di alimenti con particolare specializzazione nella colazione a base di cereali, General Mills, guardare in direzione del suo testimonial elettivo per pubblicizzare il proprio prodotto di maggior rilievo. Ponendo le basi di una promozione senza precedenti che strizzava l’occhio, nel contempo, alla scienza messa in pratica così come tutt’ora avviene in modo tipico all’interno delle aule scolastiche statunitensi. “Bambini, spedite la parte superiore della scatola all’indirizzo riportato in calce, con i 15 centesimi per coprire le spese postali.” Affermava il fumetto pubblicato sui settimanali, “per poter VEDERE gli atomi schiantati in MILLE PEZZI, all’interno dell’ANELLO ATOMICO di KIX.” L’effettivo gadget a cui la pubblicità si riferiva, dotazione premium prodotta in oltre un milione di esemplari e distribuita a un costo equivalente a 2,20 dollari al cambio attuale, altro non era effettivamente che un cerchietto digitale dalla forma straordinariamente poco pratica di una bomba dei cartoni animati. La quale, una volta rimosso il tappo rosso con le alette stabilizzatrici. mostrava un piccolo foro per guardare all’interno. In base alle istruzioni fornite, l’utilizzatore avrebbe dovuto quindi portarlo all’interno di una stanza buia. E dopo il tempo necessario ad abituare lo sguardo, osservare i ritmici, inconfondibili lampi di luce all’interno. Una sorta di giocattolo dunque, ma di un tipo fondato su effettive basi scientifiche mostrando in modo apprezzabile una vera conseguenza della fusione nucleare. Poiché all’interno dell’oggetto in questione era presente, in modo non necessariamente esplicito nei materiali di supporto, una minuscola particella di quello che all’epoca chiamavano Radium F, in realtà nient’altro che l’isotopo radioattivo polonio-210. Lo stesso utilizzato, per essere chiari, in una serie di letali avvelenamenti da parte dei servizi segreti in alcuni assassinii politici di alto profilo…

novecento

Il ricamo della fede nelle striature architettoniche della Moschea Rossa di Jami Ul-Alfar

È forse una delle più notevoli esperienze di scoperta offerte ai visitatori stranieri, quella d’inoltrarsi nel quartiere commerciale del mercato notturno di Pettah, in prossimità del centro della capitale commerciale e culturale dello Sri Lanka. La gremita Colombo, così chiamata all’epoca dei Portoghesi come traslazione dall’originale termine Kolon thota, succeduta nel suo ruolo amministrativo dall’adiacente Sri Jayawardenepura Kotte nel 1982. Sebbene basti volgere lo sguardo allo skyline dei rispettivi insediamenti, per comprendere dove risieda ancora oggi il polo sincretistico delle diverse religioni nazionali. Allorché inoltrandosi nella scacchiera disegnata tra i siti residenziali, gli uffici multipiano e le vocianti radure del tessuto urbano, ci si trova innanzi d’improvviso ad edifici totalmente iconici che tendono a riassumere il ricco retaggio culturale della società isolana. Luoghi come l’alta chiesa cristiana di Wolvendaal, curiosamente dedicata alla pregressa infestazione di sciacalli nella corrispondente radura (erroneamente definiti wolves in seguito all’arrivo degli Olandesi) o il tempio Hindu di Sri Ponnambalavaneswarar con il suo gopuram monumentale, la trapezoidale porta decorativa rappresentativa dei siti di culto dell’India Meridionale. Mentre per quanto concerne la nutrita collettività dei singalesi fedeli alla tradizione dei Dawudi Bohora, depositari dello sciismo ismailita islamico importato dallo Yemen a partire dal X secolo d.C, non ci sono grossi dubbi su quale possa essere il principale ambiente architettonico di riferimento. Non appena ci s’imbatte nelle cupole appuntite della cosiddetta Moschea Rossa, la cui forma vagamente simile alle riconoscibili “cipolle” della tradizione Musulmana viene coadiuvata da un singolare cromatismo delle linee geometricamente sovrapposte; scelta chiaramente insolita dell’architetto Habibu Lebbe Saibu Lebbe che ne curò il progetto a partire dall’anno 1908, con l’intento esplicito di evocare piuttosto l’immagine di un melograno, frutto citato per tre volte nel Sacro Corano in qualità di simbolo e prezioso dono del Paradiso. Sgargiante presenza situata tra palazzi totalmente privi di ulteriori particolarità latenti, la notevole costruzione, quasi escheriana nella sua complessità inerente, incorpora dunque elementi dell’architettura indo-iranica risalente al XIX secolo, mutuata in modo indiretto dalle creazioni poste in opera durante i lunghi anni coloniali del Raj britannico. Ma essa è soprattutto la fondamentale risultanza, in modo ancor più significativo, di un’interpretazione fortemente personale del bello, quasi naïf nell’inconfondibile spontaneità del proprio autodidatta e misterioso creatore. In modo tale da costituire un faro unico all’interno del tessuto cittadino, nonché una delle attrazioni maggiormente memorabili per chi tenta di conoscere la complessa stratigrafia di Colombo dalle sue caratteristiche tangibili ed i beni culturali immanenti…

Primizie dall’artista che intrappola nel vetro l’esplosione cromatica della materia

Molti accorsero in quel fatidico 2006, per una pianta verticale apparsa all’improvviso nello spiazzo centrale dei giardini botanici del Missouri. Simile a una torre ricoperta di tentacoli spinati quasi simmetrici, ma non proprio, tali da richiamare nella mente l’immagine soltanto in parte familiare di un’aloe cresciuta nell’imprescindibile secchezza deserto nordamericano. Eppure priva di alcun tipo di apparente economia biologica, con le propaggini di un tono verde oliva, in grado di riflettere la luce come fosse l’elemento di una fiamma congelata nel tempo. Allorché chiunque avesse un interesse, anche soltanto passeggero, nell’osservazione botanica delle specie in quel periodo lo avrebbe notato: simili esemplari, ancor più variopinti e bizzarri, talvolta traslucidi al punto da sembrare evanescenti, che facevano la propria comparsa nei diversi conservatori botanici della nazione, e non solo. Querce magiche, rampicanti ultradimensionali, fiori strabilianti per la varietà delle proprie forme ed apparenze situazionale. I semi avevano attecchito, finalmente, non per cura decennale o dedizione degli addetti ai lavori. Bensì la visione olistica e l’opera coordinata dalla mente fervida di un singolo uomo. Dale Chihuly aveva cambiato, finalmente, il registro periodico della sua arte. “Mille fiori” e/o “C. in the Garden” era il titolo, di quest’universo mistico ed immaginifico recentemente scaturito dalla pratica vetraia dei laboratori, considerati a buon ragione come punta di diamante e raison d’être della formidabile rinascita di questa particolare forma d’arte a Seattle, Tacoma, Portland e altri luoghi del Pacific Northwest nel corso degli ultimi decenni. Con genesi remota dall’evento raccontato come meramente accidentale nel 1961, che aveva portato questo americano di discendenza slovacca, all’epoca laureando in Interior Design, ad interessarsi alla fusione e soffiatura del vetro. E “soltanto” una sessantina d’anni a disposizione, di carriera destinata a rivoluzionare l’intera percezione collettiva di quel materiale eternamente utile, quanto subordinato ormai da plurime generazioni alla mera applicazione utilitaristica nel quotidiano delle persone. Ovunque tranne che in un luogo: Venezia. Dove l’artista ebbe modo di soggiornare negli anni successivi, durante il suo periodo di studio a Firenze, durante cui iniziò la pratica del tutto originale di tessere degli arazzi in cui riusciva a incorporare dei pezzi di vetro intrecciato. Un punto di partenza, se vogliamo, di quello che sarebbe diventato in seguito il suo marchio di fabbrica: creazioni organiche e asimmetriche, quasi cresciute piuttosto che precisamente progettate dalla mente di un produttore umano. Presenze del tutto inflessibili, come si confà a quel tipo di opere, ma che sembrano fluire in modo indefinibile nel vento delle circostanze, se solo ci si ferma per qualche fatidico momento, come dicono gli americani, ad “annusarne i fiori”. E le molteplici declinazioni egualmente memorabili che tendono, in un’ampia varietà di circostanze attentamente studiate, a derivarne…

Il metronomo vibrante costruito per spezzare il ritmo che percuote i cavi del ponte

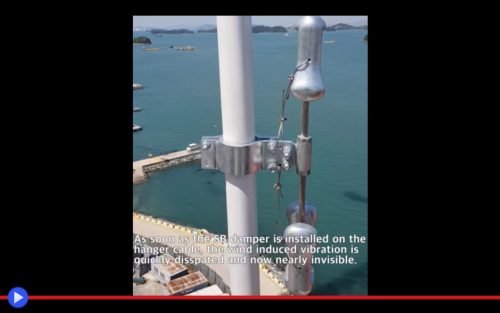

Situato in bilico sopra la corda urbana, l’esperto addetto sposta la sua ombra lungo l’estrusione del metallico implemento tubolare. Così la forma catenaria inversa di quel cavo, che anticipa e contrasta l’arco della volta diurna, cede sotto il peso, ma non cessa un movimento irregolare comprimario che introduce dubbi in merito alla stabilità, la sicurezza e ragionevolezza di tale mansione. Ma in alcun modo percepibile, la sua necessità. Chi mai sceglierebbe, per mero piacere, di sperimentare volontariamente l’emozione di quel rodeo sospeso sopra il grande ponte? Raggiunto il punto medio, l’uomo lascia il grosso moschettone di sicurezza e con la mano apre la pratica borsa, da cui estrae quello che parrebbe presentarsi come un manubrio del tipo utilizzato per il sollevamento pesi nelle palestre. Con gesto allenato, lo solleva ed avvicina a quell’instabile segmento acciaioso e lo aggancia con l’apposita fascia d’acciaio nichelato, in grado di resistere alla furia della pioggia e del vento. Quindi stringe, uno alla volta, i rilevanti bulloni. Dopo il primo, il cavo pare già più stabile ad un colpo d’occhio non allenato. Aggiunto il secondo, l’escursione del sollevamento e abbassamento è quanto meno dimezzata allo sguardo. Ed è già dopo la terza parte del saliente approccio, che l’iniziale vibrazione appare ormai cessata del tutto. Tanto che senza ulteriori indugi, egli sceglie di procedere al prossimo punto d’interesse senza assicurare il quarto foro di arresto. Forse… Tornerà in seguito a completare il lavoro?

Ciò che abbiamo visto implementata in questo video dell’azienda sud-coreana TESolution non è certo, d’altro canto, definibile come una soluzione d’avanguardia. Essendo la diretta risultanza, con tanto di brevetto a offrirne la testimonianza, di un contesto ingegneristico e risolutivo databile ad esattamente 97 anni prima della data odierna, per il tramite di un individuo in grado di notare ed elaborare con pratico senso critico i giustapposti aspetti di un saliente problema. Non è dunque un caso se gli ammortizzatori dei cavi, creati inizialmente con particolare riguardo nei confronti delle linee elettriche, vengono ancora adesso chiamati Stockbridge, con riferimento non tanto al concetto di ponte (bridge) bensì il cognome di George H. S, dipendente dall’inizio degli anni ’20 della Southern California Edison. La cui esperienza professionale ebbe a confrontarsi, fin da subito, con la dilagante crisi tecnica di quei giorni di sfrenato progresso nella distribuzione energetica su larga scala. Quando con l’estendersi dello spazio intermedio tra i piloni, causa la diminuzione della resistenza grazie ai nuovi materiali e l’incremento del voltaggio immesso nella rete, cavi in tutta la nazione cominciarono a cadere vittima di un serpeggiante pericolo nella progettazione infrastrutturale: il cedimento per fatica. Non per l’improvvisa e consistente sollecitazione. Bensì molte reiterate al tempo stesso, che come il flusso inarrestabile delle maree, può erodere persino i continenti…