Un migliaio di chilometri d’Oceano dal continente più vicino ed appena 53 totali d’estensione: in un luogo dove si è tentato di sfruttare fino all’ultimo angolo di terra emersa, per non parlare dei preziosi punti d’approdo, può sembrare strano che un relitto poggiato sul fondale occupi il tratto di mare antistante al distretto che i locali chiamano Spanish Point, tra i più densamente popolati dell’isola famosa per i tetti bianchi delle sue abitazioni. Eppure alle Bermuda tutti riconoscono, pur non potendo recitarne necessariamente la storia, i 115 metri color ruggine del pezzo di metallo, fronteggiato da un ulteriore pezzo frastagliato della sua struttura originale, facente chiaramente parte di una nave sufficientemente grande da far pensare immediatamente all’epoca contemporanea. Un subitaneo senso di sorpresa potrebbe tendere per questo a scaturire, nella presa di coscienza che l’ingombrante orpello possa attribuirsi oltre 150 anni d’età, risalendo all’epoca in cui uno dei più duraturi territori d’Oltremare britannici costituiva soprattutto una base militare, ancor prima che una solitaria, atipica colonia e punto d’interscambio tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, dal destino strettamente interconnesso nei sentieri paralleli della Storia. Essendo stato costruito nei cantieri sul Tamigi della Campbell & Johnstone in quella stessa Londra di epoca vittoriana, che tra le molte meraviglie assemblate con il ferro e l’acuto ingegno aveva visto pochi anni prima nel 1854 il completamento dell’imponente transatlantico Great Eastern di Isambard Kingdom Brunel, paradossalmente l’unico vascello esistente a non poter beneficiare dei servizi dell’altrettanto innovativo “cantiere galleggiante” HM Bermuda (nomen omen) messo assieme per assolvere a uno scopo specifico, all’interno di un contesto molto particolare.

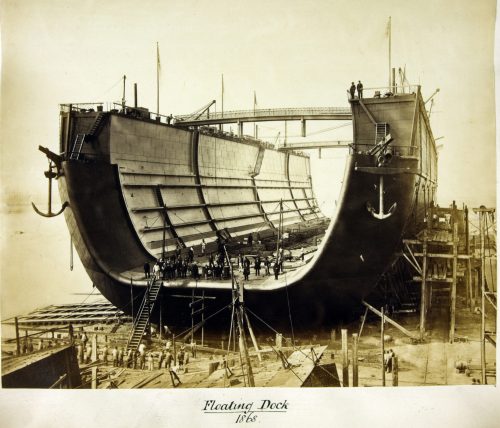

Vuole infatti un paradosso della geologia e del fato, che in un tale luogo strategicamente imprescindibile da quando la Rivoluzione Americana aveva privato Albione dei suoi porti americani, il principale tipo di pietra disponibile fosse caratterizzata da una composizione calcarea inerentemente porosa, poco adatta a mantenere l’acqua intrappolata più di qualche attimo, passaggio necessario per riuscire a sollevare i vascelli dalle acque oceaniche onde sottoporli ad opportuno studio e conseguente pulitura delle parti normalmente al di sotto della linea di galleggiamento. Da cui l’idea di guadagnare un differente approccio allo stesso obiettivo, consistente nel porre in opera un sistema totalmente realizzato a tal fine, nella terra dell’antica civilizzazione, che potesse successivamente essere portato in posizione per assolvere allo scopo necessario. Una sorta di semisommergibile ante-litteram, in altri termini, risalente alla metà del XIX secolo e con la forma estrusa di una prototipica lettera “U”, per certi versi simile al tipico half-pipe usato dai virtuosi dello skateboard per portare a termine le proprie distintive acrobazie…

rotte

Braccia forti per fischianti carriole: la strana forma dell’aereo che portava gli attrezzi a destinazione

Considerate adesso attentamente, per qualche minuto, la forma tipica di un aeroplano. La perfetta imitazione pratica della natura, in cui ogni recesso, ciascun angolo riescono ad assolvere a una specifica funzione: mantenere l’oggetto in volo. Ali dal profilo calibrato molto attentamente. Una carlinga affusolata, ricordando il corpo idrodinamico di un barracuda. Il muso tondeggiante per deviare l’aria senza generare vortici tangenti alla rotta scelta dal pilota. E la coda, una piramide complessa, responsabile di mantenere il controllo in volo. La similitudine retorica che recita: “Gli aerei? Sono come le automobili, nei cieli” è dunque vera solo in parte, quando si considera il modo in cui il tipico mezzo stradale può disporre di un minimo di tre sportelli, di cui uno dedicato a caricare cose nel portabagagli, grande quanto un lato del veicolo nella maggior percentuale dei casi (le cosiddette hatchback, o berline). Confrontate in tal senso il modo in cui i bagagli vengono inseriti all’interno di un aereo di linea. Uno alla volta, con sforzo significativo da parte degli addetti e tramite l’impiego di macchinari speciali. Forse per questo la Armstrong Whitworth Aircraft, braccio (arm) aeronautico dell’omonima compagnia ingegneristica di Newcastle-upon-Tyne, Inghilterra, aveva cercato lungamente un modo per inserire e spostare in modo semplice dei pallet standardizzati all’interno di una stiva volante, giungendo verso l’inizio degli anni ’50 al brevetto del sistema Rolomat, consistente in pratici rulli di traslazione incorporati nella struttura. Quando perciò nel 1953 il Ministero dell’Aria britannico pubblicò il suo appalto definito Ordine 323, per la creazione di quello che avrebbe dovuto essere un bimotore da trasporto al servizio delle truppe di Sua Maestà, fu del tutto inevitabile l’idea di progettare un velivolo attorno a quel concetto: il carico e lo scarico senza fatica di cose ingombranti tramite l’impiego di soluzioni nuove. Due anni dopo, con l’intercorsa nomina di capo progettista assegnata all’intraprendente E.D. Keen, qualcosa di assolutamente eccezionale aveva dunque cominciato a prendere forma. Una prima iterazione, con i motori aumentati per ragioni ingegneristiche a ben quattro e molte parti riciclate da altri modelli in voga in quegli anni, dell’AW 66, che avrebbe ricevuto in seguito la definizione di Argosy (un termine desueto significante “flotta di navi”). Ma destinato a passare alla storia con il proprio soprannome particolarmente accattivante, quasi degno di un cartone animato, di Carriola Fischiante. Ed a ben vederne le caratteristiche esteriori decisamente fuori dal comune, si tendono a sviluppare chiare ipotesi sulla ragione della sua scelta…

Il contenuto delle navi più fredde che solcano i mari

In un quadro d’immagine reso pallido dalla foschia mattutina di un inverno giapponese, il ponderoso gigante avanza nella laguna di Sakaide, sotto il grande ponte che collega l’isola di Shikoku a Kurashiki, nella prefettura di Okayama. La sua sagoma, chiaramente visibile dalla cima dei grattacieli commerciali, dimostra una caratteristica che la distingue chiaramente da qualsiasi altra nave: una serie di quattro cupole poste l’una di seguito all’altra, interconnesse tra di loro da una lunga sovrastruttura tubolare. In fondo alla quale nella direzione della poppa, due estrusioni a forma di ali in prossimità del ponte sostengono le antenne e un radar, anch’esso di forma chiaramente globulare. Mentre al centro in alto campeggia la scritta in rosso a caratteri cubitali NO SMOKING. “Di sicuro,” verrebbe da esclamare: “…Un simile vascello trasporterà qualcosa di altamente infiammabile.” Avete mai sentito parlare di un marinaio che NON fuma? Se a questo punto avete pensato, vista la forma globulare simile a quella dei serbatoi del gas, che dovremmo necessariamente essere di fronte ad un trasporto marittimo di qualche tipo di sostanza immateriali, direi che ci siete andati alquanto vicino. Eppure, non siete riusciti a centrare il bersaglio: immaginando infatti di salire a bordo della NIZWA LNG dell’azienda armatrice Kawasaki, proveniente dritta dalle acque tiepide del golfo dell’Oman, e di aprire il tappo inesistente verso uno dei suoi silos collegati in parallelo, dinnanzi ai propri occhi e narici si presenterebbe un liquido incolore, inodore e privo addirittura di sapore. Esteriormente, del tutto simile all’acqua, se non fosse per un piccolo dettaglio: il suo evidente stato di costante ebollizione. E questo di sicuro non per il caldo, considerata anzi la brezza lievemente gelida che pare provenire dal profondo di un simile recipiente: circa -162 gradi Celsius. Già, molto meno del frigorifero di casa vostra. Niente d’inusuale, considerato che siamo di fronte a un trasportatore di quello che trova convenzionalmente l’acronimo di LNG.

Potreste sapere già di cosa sto parlando. Oppure no: dopo tutto chi ha deciso che una sostanza tanto importante debba necessariamente essere nota a tutti coloro che ne fanno ampio utilizzo, ogni qualvolta accendono il riscaldamento, l’aria condizionata, la televisione o lo stesso computer, con l’obiettivo evidente di andare a cercare cosa esattamente siano le più bizzarre navi che approdano nei porti del circondario. Metano, soprattutto, con qualche traccia di etano, da cui è stata rimossa ogni traccia residua indesiderata, incluso l’elio, il solfato d’idrogeno, l’anidride carbonica ed eventuali idrocarburi, fino all’ottenimento di una miscela che costituisce, essenzialmente, il fulmine in bottiglia dell’industria energetica contemporanea: il Gas Naturale Liquefatto. Una sostanza talmente desiderabile, così utile a perseguire l’immagine ideale di un società industriale moderna, che negli ultimi anni abbiamo visto aumentare a velocità vertiginosa la quantità complessiva di queste navi un tempo insolite, fino all’attuale cifra di oltre 250 esemplari, con 23 consegnate fin’ora soltanto a partire dall’inizio del 2018. Vascelli dalla capacità di fino a 266,000 metri cubi di liquido, con stazze capaci di raggiungere le 100.000 tonnellate. Mentre una nuova tendenza vede il diffondersi di versioni più piccole, creati per specifici scenari d’impiego. Prodotte in Estremo Oriente da aziende come la Samsung, la Mitsubishi e la Hyundai, prima di essere inviate verso i principali paesi capaci di produrre, e successivamente de-gassificare, la ragione liquida della loro stessa esistenza. Riducendone secondo le leggi della termodinamica il volume complessivo e quindi, la complessità logistica inerente. Fino a una temperatura che verrà successivamente mantenuta tramite un apporto energetico relativamente insignificante, grazie al reimpiego della stessa potenzialità termica spesa dalla progressiva e inevitabile evaporazione di una parte del carico a bordo (che ammonta, in media, al 5% del totale). La convenienza funzionale è notevole: pensate alla difficoltà di creare un sigillo perfetto, soprattutto dalle dimensioni sufficientemente elevate. Ragione per cui il trasporto di ogni fluido intangibile è rimasta per lungo tempo un’impresa localizzata, portata a termine mediante l’impiego di apposite tubature sul territorio, i gasdotti. Ma una volta che una di queste sostanze è stata trasferita allo stato liquido, e pompata all’interno di un apposito serbatoio criogenico, ogni trasferta diventa possibile dietro l’impiego del giusto apporto d’energia. Stiamo parlando, nei fatti, di una nuova branca primaria dell’intero commercio globale. Settore che, grazie al soffio del vento del cambiamento, sta vedendo l’introduzione sempre più rapida di nuove tecnologie, capaci di cambiare letteralmente le regole del grande gioco. Rendendo ciò che un tempo era considerato impossibile, non solo praticabile, ma addirittura conveniente per ciascuno degli enti privati, o perché no, governi nazionali coinvolti.