Considerate adesso attentamente, per qualche minuto, la forma tipica di un aeroplano. La perfetta imitazione pratica della natura, in cui ogni recesso, ciascun angolo riescono ad assolvere a una specifica funzione: mantenere l’oggetto in volo. Ali dal profilo calibrato molto attentamente. Una carlinga affusolata, ricordando il corpo idrodinamico di un barracuda. Il muso tondeggiante per deviare l’aria senza generare vortici tangenti alla rotta scelta dal pilota. E la coda, una piramide complessa, responsabile di mantenere il controllo in volo. La similitudine retorica che recita: “Gli aerei? Sono come le automobili, nei cieli” è dunque vera solo in parte, quando si considera il modo in cui il tipico mezzo stradale può disporre di un minimo di tre sportelli, di cui uno dedicato a caricare cose nel portabagagli, grande quanto un lato del veicolo nella maggior percentuale dei casi (le cosiddette hatchback, o berline). Confrontate in tal senso il modo in cui i bagagli vengono inseriti all’interno di un aereo di linea. Uno alla volta, con sforzo significativo da parte degli addetti e tramite l’impiego di macchinari speciali. Forse per questo la Armstrong Whitworth Aircraft, braccio (arm) aeronautico dell’omonima compagnia ingegneristica di Newcastle-upon-Tyne, Inghilterra, aveva cercato lungamente un modo per inserire e spostare in modo semplice dei pallet standardizzati all’interno di una stiva volante, giungendo verso l’inizio degli anni ’50 al brevetto del sistema Rolomat, consistente in pratici rulli di traslazione incorporati nella struttura. Quando perciò nel 1953 il Ministero dell’Aria britannico pubblicò il suo appalto definito Ordine 323, per la creazione di quello che avrebbe dovuto essere un bimotore da trasporto al servizio delle truppe di Sua Maestà, fu del tutto inevitabile l’idea di progettare un velivolo attorno a quel concetto: il carico e lo scarico senza fatica di cose ingombranti tramite l’impiego di soluzioni nuove. Due anni dopo, con l’intercorsa nomina di capo progettista assegnata all’intraprendente E.D. Keen, qualcosa di assolutamente eccezionale aveva dunque cominciato a prendere forma. Una prima iterazione, con i motori aumentati per ragioni ingegneristiche a ben quattro e molte parti riciclate da altri modelli in voga in quegli anni, dell’AW 66, che avrebbe ricevuto in seguito la definizione di Argosy (un termine desueto significante “flotta di navi”). Ma destinato a passare alla storia con il proprio soprannome particolarmente accattivante, quasi degno di un cartone animato, di Carriola Fischiante. Ed a ben vederne le caratteristiche esteriori decisamente fuori dal comune, si tendono a sviluppare chiare ipotesi sulla ragione della sua scelta…

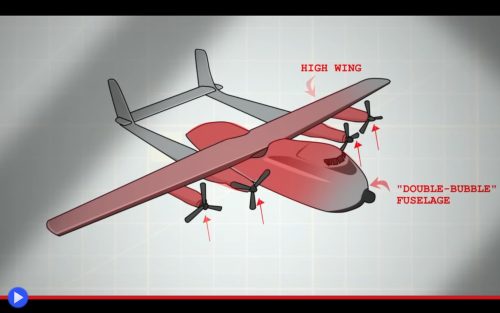

Tipica è la reazione del senso comune di fronte ad una macchina tanto difforme dalle proporzioni largamente accreditate: ecco un volto che neppure Leonardo da Vinci potrebbe amare. Neppure i Fratelli Wright. Eppure ogni singolo aspetto, ciascun rilevante elemento di quello che avrebbe costituito l’ultimo successo di una compagnia gloriosa ai tempi della Grande Guerra, era stato concepito per assolvere allo svolgimento pratico di una mansione. Con la propria configurazione a doppia trave di coda, come l’agile caccia del conflitto nel Pacifico P-38 Lightning o in tempi più recenti, il Fairchild C-119 Flying Boxcar statunitense con funzioni e dimensioni simili all’Argosy, quest’ultimo montava i suoi quattro impianti Rolls-Royce Dart RDa.8 Mk 101 a turboelica da 1.840 kW ciascuno sotto le ali alte, con un’apertura complessiva di 35 metri. Ciò che colpiva in modo particolare era tuttavia la carlinga a “doppia bolla”, sospesa sotto la struttura fin qui descritta in maniera non troppo dissimile dall’utilizzatore di un deltaplano. Il che permetteva agli operatori di carico, per la prima volta in assoluto, di aprire al tempo stesso la parte frontale e quella posteriore del velivolo, facilitando al massimo l’inserimento all’interno di merci, autocarri o altri oggetti voluminosi. Persino il carrello di atterraggio poteva essere abbassato, “inchinandosi” come un cavallo per facilitare le suddette mansioni.

Pur restando inizialmente colpito dalle qualità evidenti della proposta della Armstrong, il Ministero dovette a partire dal 1955 fare i conti con il prolungarsi della crisi economica e conseguente riduzione dei fondi a disposizione. Il che avrebbe portato, inevitabilmente, all’accantonamento dell’OR. 323. La compagnia di Newcastle a questo punto, con i fondi per la ricerca e sviluppo già investiti, decise di riconvertire l’Argosy per un uso civile, campo nel quale avrebbe potuto adattarsi al trasporto volante su tratte brevi, un campo che vedeva all’epoca poca concorrenza in campo internazionale. Ciò avrebbe portato alla produzione in serie del modello Ar 100, principalmente adibito al trasporto di merci data la sua impostazione dominante, ma che poteva facilmente accogliere fino ad 80 passeggeri con ampio spazio per i loro bagagli. Tra i primi a ordinare l’aeroplano, successivamente alla tardiva certificazione da parte della FAA, ci fu la compagnia statunitense Riddle, che ne acquistò sette nel 1960, per poi trovarsi in crisi soltanto due anni dopo. Al che la Armstrong si riprese gli esemplari al ritardo dei pagamenti e li fornì questa volta a noleggio a varie compagnie aeree, che li utilizzarono con successo per oltre una decade a seguire. Degna di nota, in modo particolare, l’esperienza della SAFE Air neozelandese, che per impiegarli nella tratta di collegamento tra le isole Chatam incorporò all’interno una cabina pressurizzata, con sedili sul modello degli aerei di linea Boeing, un pratico bagno e piccola cucina. Mentre contestualmente la British European Airways piazzava un ordine per cinque esempi della versione migliorata dell’Argosy, denominata Serie 200, fu dunque la Royal Airforce a farsi nuovamente avanti, per l’esigenza di sostituire con un mezzo, questa volta comprovato, la sua vecchia flotta di aerei da trasporto a pistoni. La risposta della Armstrong, che nel frattempo era stata acquistata ed era entrata a far parte del gruppo Hawker Siddeley, fu l’AW 660, una versione in cui la parte anteriore dell’aereo diventava fissa, fornendo spazio per diversi sistemi addizionali, tra cui un radar meteorologico ed il carrello di atterraggio rinforzato. Fu in questa iterazione che il velivolo raggiunse la cifra complessiva di 74 esemplari prodotti complessivamente, tra cui allestimenti speciali per il pattugliamento marittimo ed il lancio di paracadutisti. La carriola fischiante, dunque, restò in servizio militare fino al 1978, per poi continuare a servire nel contesto civile fino al 1991.

Ingegnoso, pratico, concepito senza troppi fronzoli o il timore di andare controcorrente rispetto agli standard progettuali acclarati. L’Argosy rappresenta, in tal senso, un ottimo esempio di ingegneria britannica del secolo scorso, dove tanto spesso la funzione ha dominato il primo impatto avuto, sugli occhi impreparati, dalla forma evidente di efficaci creazioni. Ciò che il rumoroso e quanto mai bizzarro aereo non riuscì ad essere, tuttavia, è più capiente all’interno del Lockheed C-130 Hercules, che grazie ai crismi dell’economia globale fu successivamente acquistato anche dalla RAF, rimpiazzando totalmente la creazione nazionale nelle mansioni di trasporto truppe ed il loro equipaggiamento. Ed anche questo, alla fine, rientra totalmente nella logica della storia della tecnologia volante. Sottoposta, in modo comparabile al regno degli esseri viventi, alla dura legge della selezione naturale. Ma una carriola ancora oggi fischia, lassù, nei ricordi di coloro che ebbero l’onore di occuparne il cavernoso spazio situazionale. Come una balena volante, in grado di fagocitare qualsiasi cosa fosse trasportata al suo cospetto, nei brulicanti e rumorosi aeroporti del nostro passato.