Se c’è un aspetto che accomuna la conduzione degli affari monarchici contemporanea con gli albori dell’epoca Moderna ed almeno in parte, i lunghi anni del periodo medievale antistante, è il modo in cui la linea tra pubblico e privato cessino di avere importanza nel momento in cui si getti il proprio sguardo indagatore all’indirizzo della famiglia reale. Molto spesso anche a discapito della tutela della dignità personale. Forse proprio per questo l’interpretazione tradizionale della ballata più famosa nelle taverne britanniche sul finire del XVI secolo, intitolata A Newe Northen Dittye of ye Ladye Greene Sleves vedeva soltanto due possibili interpretazioni per quanto concerne l’effettiva identità della protagonista femminile dei suoi versi: una prostituta d’insignificante lignaggio, in qualche modo sollevata dalla sua miseria grazie ai doni del suo ricco spasimante. Oppure la figlia del primo Conte di Wiltshire, discendente del secondo Duca di Norfolk, nonché seconda moglie del monarca Enrico VIII dei Tudor, Anna Bolena. Personaggio femminile problematico per la ferma posizione mantenuta durante i difficili anni della Riforma Protestante, nonché il modo senza precedenti in cui venne fatta subentrare dal consorte “per amore” alla sua prima moglie, Caterina d’Aragona, successivamente relegata ad una vita fuori dallo sguardo pubblico che gli permise assai probabilmente di sfuggire allo stesso improvvido, malcapitato destino. Poiché scegliendo infine di decapitarla in modo pubblico dentro il cortile della Torre di Londra, come strega che lo aveva indotto ad allontanarsi dai suoi amici e vecchi alleati, il re la condannava ad una seconda dannazione imperitura: quella di venire sempre ricordata, rievocata e discussa da ogni possibile strato sociale.

Da qui l’idea, probabilmente popolare già in epoca coéva, che il vero autore della ballata registrata inizialmente nel 1580 presso la London Stationer Company dal musicista Richard Jones dovesse in verità essere stata scritta dal più potente sovrano dei Tudor, descrivendo con dovizia di particolari lo struggente amore che aveva vissuto, prima dell’infelice realtà coniugale che avrebbe vissuto in seguito al sospirato matrimonio con la Bolena. “Ahime’ amor mio mi hai fatto torto / nel rifiutarmi cosi’ scortesemente / Poiche’ io ti ho amato a lungo […]” recitava infatti la prima strofa, proseguendo di lì a poco descrivendo i molti pregiati regali, che il proprietario della voce narrante aveva concesso alla sua beneamata e innominata dama “dalle verdi e lunghe maniche”. Un trucco retorico ben collaudato, attraverso cui le lamentele dell’innamorato giungevano a dipingere l’immagine di una figura splendida e riccamente ornata, favorita dalla sorte e dalla società cui apparteneva. Da qui l’idea recentemente portata fino alle sue estreme conseguenze, da parte della Società degli Antiquari di Londra, di ricostruire effettivamente con tecniche storiche l’abbigliamento che costituiva il singolo effettivo protagonista della canzone. Mediante l’uso di un eclettico quanto affiatato team di specialiste del settore…

musica

Galvanica è la musica dei fungo-sintetizzatori, nella sinfonia della foresta boreale nordamericana

Immobile è l’idea che manteniamo, nel diversificato repertorio delle analogie, di un luogo dove imperano le piante, stolide e imponenti e ombrose sotto l’arco della stella diurna, unica ragione che determina la loro crescita con modi vagamente dilatati nel tempo. Poiché i vegetali non hanno un cervello e da ciò deriva, in un modo che impossibile da confutare, la totale assenza di pensieri, aspirazioni o comunicazione tra individui reciprocamente antistanti… A stemperare questa presunzione giunge l’opera del musicista canadese Tarun Nayar! Che a tali esseri assieme all’infiorescenza del micelio, collega elettrodi facenti parte di un assemblaggio complesso. Da lui chiamato [l’organo] della Moderna Biologia ma che per ogni spettatore sufficientemente informato, potrà naturalmente apparire un perfetto incrocio tra un poligrafo ed un sintetizzatore. Idea tecnologica relativamente semplice e non del tutto priva di predecessori, ma che al tempo stesso qui sembra essere stata portata fino alle estreme conseguenze: perché non dare una voce a simili creature stolide, che non ne hanno mai davvero posseduta una? Finché da questo possa scaturire l’istintiva opera creativa che è una voce occulta della Terra stessa. Ovvero il canto senza inizio e senza fine della Natura.

Il termine, per dare un nome a tutto questo, è “sonificazione”. In questo campo usato al fine di riuscire a trasformare una serie di input numerici in note di un prolungato concerto, modulato ed ascoltabile a tutti gli effetti dall’orecchio dell’uomo. Processo dalle molte applicazioni pratiche, tra cui figura il contatore Geiger (il cui ticchettio può offrire approcci alla sopravvivenza in situazioni radioattive) ma che in questo campo alternativo, la botanica, ha una storia derivante da un’opera letteraria pseudo-scientifica del 1973: La vita segreta delle piante, di Peter Tompkins e Christopher Bird, i quali per primi pensarono che collegando un rilevatore di campi elettrici a qualsiasi essere vivente, inclusi per l’appunto i gambi, fusti e fiori a noi più o meno familiari, sarebbe diventato possibile estrarre una continuità eminente d’armonie sonore. Molte decadi più tardi, questo vago postulato è diventato un’arte. Di cui costui, senza nessun tipo di esitazione residua, può essere definito un maestro…

Zimoun e l’indeterminazione acustica di una sinfonia di oggetti del quotidiano

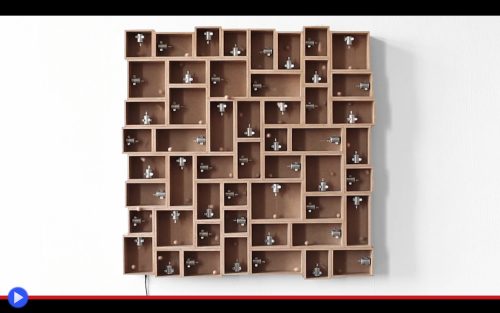

Non è particolarmente insolito decidere di mantenere al centro dei propri pensieri condizioni o circostanze memorabili della propria infanzia. Incluso il soprannome scelto, in questo caso dai coetanei con cui trascorreva liete giornate a Berna, Svizzera, per colui che in seguito sarebbe diventato il più encomiabile, citato demiurgo delle sinfonie corali prodotte dalla chincaglieria del mondo. Non possiamo dire di conoscere d’altronde quale sia il significato di quel termine, Zimoun, mentre molto più condivisibile risulta essere l’altro residuo di quell’epoca, così frequentemente citato da costui in occasione delle plurime interviste rilasciate nel corso degli ultimi vent’anni: la grande stufa che lo affascinò all’interno della casa dei suoi genitori. Oggetto oblungo di metallo lucido, il cui rombo sostenuto, ed il ticchettio prodotto al cambio di temperatura, diventarono per lui l’equivalenza di un potente sentimento, ovvero la profonda risultanza di trovarsi avvolto da uno spazio, la sua musica, l’odore e l’imponenza dei mutamenti. Così che, crescendo, pur senza posizionarsi come il ricevente di un’educazione artistica formale, egli avrebbe elaborato nella propria mente un metodo per scorporare e interpretare il mondo. Forse il più difficile tra i molti, questa costruzione di complesse installazioni artistiche, destinate a diventare benvolute dalle mostre, gallerie e spazi museali di ben oltre la metà del mondo. Attraverso l’evoluzione progressiva di una tale tecnica, difficile da ricostruire nonostante la pesante complessità delle disquisizioni pseudo-biografiche che lui stesso, o altri, si sono preoccupati d’inserire su Wikipedia, tali opere si sarebbero così guadagnate alcuni fattori estetici ricorrenti: l’utilizzo privilegiato di materiali di recupero o similari, la modularità ripetuta in grado di portare solamente in apparenza alla monotonia, la produzione auditiva di un chiacchiericcio di suoni stocastici, inerentemente difficili da prevedere. Ancorché lo stesso Zimoun ami ripetere che la sua arte non produce meramente musica, costituendo più che altro l’effettiva comunione delle percezioni sensoriali sovrapposte, perciò quello che si sente, assieme a quelle immagini tracciate dalle luci ed ombre, costituiscono elementi a pari merito importanti di un processo la cui complessità trascende il singolo momento. Evolvendosi attraverso profusioni caotiche soltanto in apparenza…

L’ultimo castello colonnare che troneggia sotto l’isola scozzese dei giganti

Prima degli articoli sulle riviste, i documentari televisivi, gli influencer di TikTok, le destinazioni turistiche nascevano e guadagnavano la loro fama tramite gli strumenti propriamente interconnessi al mondo della cultura. Così che la citazione da parte dello scrittore James Macpherson di un’isola remota nell’arcipelago delle Ebridi un tempo denominata Staffa (“colonna”) lunga appena 1,2 Km e larga 400 metri, come luogo di nascita di Ossian, il leggendario poeta da lui citato come ispiratore del suo corpus di opere narrative sulla mitologia dei popoli del Nord, avrebbe suscitato a partire dal 1761 l’interesse collettivo dei romantici, incapaci di resistere al sito caratteristico ove sorgeva un antico castello. Personaggi come il compositore Felix Mendelssohn, che ancora nel 1829, durante un’escursione presso l’arcipelago d’isole scozzesi noto come le Ebridi, fu famosamente sorpreso di non trovare sopra le alte coste nessun tipo di rovina, ma al di sotto di queste, lo spazio vuoto di una grande sala simile alla volta di una cattedrale, la cui altezza dalle acque lambenti dell’Atlantico sembrava superare i 22 metri d’altitudine dallo scafo della sua minuta imbarcazione. Dovete considerare a tal proposito come a quell’epoca, persino dopo l’introduzione del metodo scientifico e la nascita dell’archeologia, l’origine naturale di una simile struttura non sarebbe stata particolarmente evidente, questione già all’origine di una disputa mezzo secolo prima tra il geografo del regno Joseph Banks ed F. Cope Whitehouse, egittologo, nonché studioso delle cosiddette civiltà perdute. Ciò detto il musicista Mendelssohn, che aveva differenti sensibilità, senza soffermarsi troppo sulla questione si lasciò trasportare da un diverso scorcio sensoriale, quello garantito dal particolare suono che le onde producevano all’interno di una simile struttura basaltica, costituito da un’innumerevole susseguirsi di formazioni di basalto verticale geometricamente ripetute, simili a quelle dell’ancor più famoso Selciato del Gigante (“Clochán an Aifir“) situato all’altro lato del braccio di mare che separa Scozia ed Irlanda. Un rimbalzare riecheggiante di tonalità melodiose, che egli avrebbe trasformato e riproposto l’anno successivo come tema principale di quello che potrebbe essere chiamato il suo capolavoro, l’ouverture privo di un’opera Die Hebriden, dedicato al sublime senso di solitudine e la natura selvaggia dell’eponimo gruppo d’isole inglesi. Entro cui lo spazio cavo sotto Staffa era stato detto in lingua gaelica, prima del passaggio e della trattazione ad opera di J. Banks, Uamh Bhin ovvero Grotta Melodiosa, finché le associazioni letterarie di cui sopra non l’avrebbero vista ribattezzare con l’attuale qualifica di Fingal’s Cave, dal nome del personaggio ossianico, più o meno basato sulla figura mitologica di Finn/Fionn mac Cumhaill, il condottiero dell’eroica banda di avventurieri noti come Fianna, possibilmente collegato alla creazione stessa di questo luogo senza pari nel mondo…