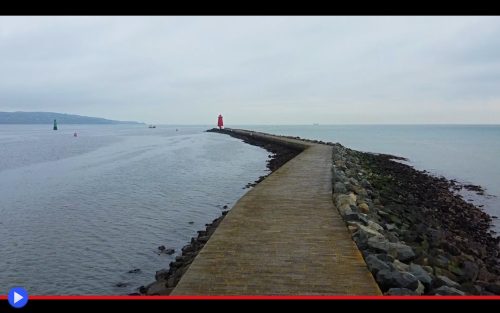

Città costiera che si affaccia sul Mare d’Irlanda, la capitale dell’Isola Verde avrebbe potuto costituire da molti punti di vista l’esempio di un porto perfetto. Situata su un terreno pianeggiante attraversato dal fiume Liffey, in corrispondenza di una foce riparata dalle intemperie del settentrione, semplicemente troppo utile dal punto di vista logistico per poter pensare di costruire in altro luogo i suoi moli. Se non che al concludersi dell’Era Medievale, e con il conseguente aumento delle dimensioni e del pescaggio delle imbarcazioni di uso comune, qualcosa di terribile iniziò a verificarsi: una quantità crescente di dispendiosi, e molto spesso tragici naufragi. Circa 300 registrati a partire dall’inizio delle testimonianze scritte dell’autorità portuale, principalmente a causa della coppia di banchi di sabbia situati sul fondale della baia, i due Bull del tutto invisibili al di sotto delle onde di superficie. La cui esistenza fu ad un certo punto collegata, grazie alle conoscenze idrologiche del tempo, alla quantità di sedimenti trasportati dal suddetto corso d’acqua, la cui velocità di scorrimento risultava insufficiente a spingerli oltre la zona antistante al punto d’approdo più tradizionale d’Irlanda. Ci sono tuttavia molteplici ragioni per cui il centennio a partire dal 1700 viene chiamato “secolo della scienza”, principalmente attribuibili ad un modo innovativo di concepire il rapporto tra causa ed effetto, che potremmo definire l’inizio del metodo scientifico propriamente detto. Allorché ben prima della codificazione accademica da parte del fisico italiano Giovanni Battista Venturi dell’effetto che oggi porta il suo nome, molti erano a conoscenza del modo in cui restringere ed incanalare l’acqua potesse incrementare la rapidità del suo scorrimento. Il che avrebbe portato attorno al 1715 alla costruzione di una prima barriera nelle acque antistanti il punto critico, costituita da una serie di piles (pali) in legno sulla parte finale del canale urbano. Ma soprattutto in seguito ad una serie d’inverni sufficientemente burrascosi da infliggere danni a tale opera, l’effetto si rivelò trascurabile il che avrebbe portato l’Assemblea Cittadina ad autorizzare una serie d’interventi maggiormente estensivi, concepiti al fine di edificare un vero e proprio muro che potesse resistere per lungo tempo all’incessante forza delle maree. Con il trasporto di una vasta quantità di pietre granitiche provenienti dalla cava di Dalkey ed altre miniere vicine, il progetto iniziò dunque a concretizzarsi nel 1748. Il suo completamento avrebbe richiesto oltre due decadi, un buon risultato tutto considerato, trattandosi all’epoca, con i suoi 5 Km abbondanti, del più lungo muro marino che fosse mai stato costruito da mano umana…

fari

Non c’è pace né romantica misericordia, per lo scoglio atlantico della discordia

Tutto ciò che l’occhio riesce a scorgere, nel tratto di mare situato tra l’isola scozzese di Soay e quella irlandese di Tory, 700 Km a sud dell’Islanda, in origine non era altro che una semplice roccia dell’altezza di un palazzo di quattro piani. Il nucleo granitico di un vulcano estinto, unica parte emergente di un’intera cordigliera sommersa. Eppure come nell’immensità del cosmo, corpi astrali generano il campo gravitazionale che influenza il movimento degli oggetti vicini, attraverso il corso dell’ultimo secolo questa pinna magmatica è giunta a costituire il punto nodale di una questione destinata ad influenzare la vita di centinaia, se non migliaia di pescatori, nonché le relazioni diplomatiche tra quattro paesi distinti. Tanto da poter riassumere la complicata faccenda con l’espressione sintetica: “In Inghilterra, Irlanda, Danimarca e Islanda, tutti quanti vanno pazzi per Rockall.

Fondamento del diritto marittimo dei nostri giorni, da Occidente a Oriente, è che l’utilizzo di una qualsivoglia tipologia di terra emersa crei giurisdizione, inteso come l’incorporamento di fatto nelle operazioni logistiche di una nazione. Così che nel caso in cui qualcuno abiti sopra un determinato luogo, non importa quanto piccolo o remoto, egli genera una zona circolare calcolabile attorno alle 12 miglia nautiche, ove soltanto i pescherecci battenti la stessa bandiera potranno ricevere il permesso d’operare in modo totalmente legittimo ed indisturbato. C’era, inoltre, la problematica pendente del fatto che una nazione ostile, come l’Unione Sovietica, potesse ipoteticamente installare un sito di spionaggio la sopra, lontano da occhi indiscreti. Giusto mentre venivano effettuati i primi test di missili intercontinentali nelle acque del principale oceano settentrionale. Ecco perché, in parole povere, nel 1955 la Gran Bretagna si preoccupò d’inviare presso un isolotto di soli 784 metri quadri l’intero equipaggio della nave di perlustrazione HMS Vidal, il cui elicottero avrebbe depositato il tenente comandante Desmond Scott assieme a un seguito di due persone, per erigere presso la cima l’imprescindibile bandiera dell’Union Jack. “Nel nome della Regina Elisabetta II, signora delle Isole e degli altri Territori, sovrana del Commonwealth, protettrice della Terra etc. etc. oggi prendiamo possesso di quest’isola di Rockall. Sia resa gloria a Sua Maestà.” Il che, dal punto di vista degli inglesi, oltre a costituire l’ultima espansione dell’Impero Britannico, avrebbe dovuto chiudere la questione a sempiterna memoria. Come potrete facilmente immaginare, non fu così. Dopo tutto la vicinanza territoriale con l’Irlanda era maggiore rispetto a quella della terra firma dell’espansionista Albione, il che avrebbe presto proiettato l’importanza strategica di Rockall ai fasti dell’opinione pubblica di entrambi i paesi, con proteste, udienze parlamentari ed una raffica di articoli su quotidiani e riviste ad ampia tiratura. Entro la fine di quell’anno, addirittura, l’ottantaquattrenne membro del Clan Mackay, J. Abrach Mackay, affermò che un suo antenato aveva preso possesso legalmente di quell’isola e nessun governo avrebbe potuto effettivamente reclamarla. Assai prevedibilmente, fu completamente ignorato…

Prototipi di un’altra ora: la torre visionaria che si erge dal fondale del Nordsee

Dal piccolo oblò della camera centrale scruto l’alba, osservando lo scorrere del tempo sul fondamentale orologio meccanico installato in prossimità della scala. Tutto intorno a me è metallo, e con rigidità dettata da una scuola di pensiero ormai facente parte della nostra vita, faccio un cenno al mio assistente, unico altro membro di questo equipaggio solitario. Uno scalino dopo l’altro, quietamente, salgo fino alla sala della lanterna superiore, coi tre erker o abbaini sporgenti, ciascuno accessibile mediante una singola porta da tenere rigorosamente chiusa onde prevenire “contaminazione” del segnale luminoso centrale. Aziono una leva, tiro una catena; sferragliando, il complicato sistema di paratie apribili noto come Otterblende vira in senso antiorario di 25 gradi. Ora il mio compagno d’isolamento accede alla saletta che volge a settentrione, per aumentare la componente vermiglia del fascio di luce principale. Un altro giorno di lavoro ha inizio. L’alterazione del segnale è necessaria per il cambio stagionale dei parametri di visibilità. Ma in un certo senso, dopo quasi tre mesi in questo eremo svettante, sembra servire a ricordare all’Universo che ci siamo ancora…

Fin dai tempi antichi, navigare a vista verso la foce del fiume Weser, fino alla prospera città portuale di Bremerhaven, comportava per le imbarcazioni un rischio non indifferente di naufragio. Ciò per la conformazione dei fondali in essere, in un sistema di pericolose secche note col profetico toponimo di Roter Sand: le sabbie rosse, costate la vita ad una quantità notevole di marinai. Situazione giudicata non più sostenibile verso la metà del XIX secolo, quando gli stati federali decisero di ancorare in tale luogo una serie di navi nei punti critici, strategicamente illuminate con potenti lampade che fossero visibili al traffico in arrivo e partenza. Ma ciò aveva, prevedibilmente, un costo proibitivo e si giunse presto alla necessaria conclusione che fosse opportuno collocare qui un qualche tipo di struttura permanente. Una torre del faro, in altri termini, che potesse rendere sicura la via.

Vederla oggi fa sempre una certa impressione. La struttura che si erge, ormai da un secolo e mezzo, direttamente in mezzo ai flutti del mare aperto, avendo costituito lungamente un simbolo paragonabile alla Statua della Libertà newyorchese: il punto di riferimento iconico, visibile per primo, quando ci si avvicinava alle desiderate coste di un intero continente. E l’ultima visione all’orizzonte, quando si puntava la prua verso territori distanti. Una colonna d’Ercole dei nostri tempi. Volutamente dipinto a strisce bianche e rosse sopra l’anello nero che affiora, ricordando la bandiera prussiana, il faro rastremato di Roter Sand misura complessivamente 52,5 metri, di cui soltanto 24,5 sono effettivamente visibili. Il che denuncia chiaramente la sua caratteristica più significativa di poggiare sul fondale stesso, analogamente a quanto avviene per le odierne pale eoliche a largo di molti paesi europei. Siamo qui di fronte, in altri termini, alla prima vera struttura offshore della storia. Considerate a questo punto, da un’angolazione ingegneristica, la complessità di costruire qualcosa di simile senza l’apporto delle più avveniristiche risorse tecnologiche dei nostri giorni. Invero l’opera in questione, all’epoca della sua prima progettazione nel 1878 per il tramite dell’ingegnere civile Carl Friedrich Hanckes, capo della direzione delle costruzioni portuali, avrebbe costituito uno dei miracoli del suo tempo. Richiedendo, tra le altre cose, un colata di molte tonnellate di cemento che poggiasse direttamente sulla nuda roccia, quasi 30 metri sotto le sabbiose distese che costituivano il fondale del Mare del Nord…

Un iperspazio di cemento dentro al grattacielo della fede a Le Havre

L’ardente confraternita del sacro cemento non ha mai avuto il desiderio, o la necessità, di mantenere la propria fede segreta. Giacché il compito d’edificare ogni svettante monumento tramite l’impiego di un comune materiale, scevro d’ornamentazione predisposta ma capace di condurre all’utile risoluzione di problemi strutturali, è la risposta di per se specifica ad un tipo di visione delle cose del tutto moderna. Limpidamente fulgida, nella propria ponderosità immanente. Se una tale “religione” d’altra parte ha mai potuto vantare la figura di un profeta, quel qualcuno può essere individuato nell’architetto francese Auguste Perret, ed la sua mecca nel reale luogo di (ri)-nascita di costui, non in senso biologico bensì professionale, avendo ricevuto dal governo del secondo dopoguerra il compito di edificare nuovamente il centro storico raso al suolo dalle bombe sganciate nel 1944 a Le Havre. Il “Porto” come può essere tradotto il toponimo di quella città situata sulla Manica, che a seguire da un così drammatico frangente, avrebbe avuto finalmente il suo punto di riferimento nautico elevato. Non una semplice struttura situata sugli scogli, alta giusto il necessario per offrire un punto di luce al di sopra del profilo delle onde. Bensì una torre straordinariamente maestosa ed imponente, paragonabile per portata e tipologia alla meraviglia del Mondo Antico del Faro di Alessandria. L’église (chiesa) Saint-Joseph era il suo nome, concepita come il pratico rifacimento di una cappella costruita originariamente nel 1871 e ridotta in macerie da un’ordigno sganciato dagli americani, durante il periodo frenetico che avrebbe portato al sanguinoso sbarco in Normandia. Così che il progetto, da inserire nel discorso più grande della nuova Le Havre iper-razionalista e quasi “stalinista” di Perret, come avrebbero voluto sottolineare i suoi molti detrattori, ebbe il via libera nel 1951 con la garanzia di incorporare e dimostrare in se stessa anche un omaggio agli almeno 5.000 morti causati dalle manovre militari che avrebbero portato alla Liberazione. Un compito che piacque fin da subito al grande architetto che aveva recentemente superato gli ottant’anni, già costruttore tra le innumerevoli altre cose del teatro degli Champs-Élysées, primo edificio Art Deco di Parigi ed un altra chiesa iper-moderna, Notre-Dame du Raincy nei sobborghi della capitale. Che proprio in questo luogo, con fondi illimitati e in un contesto sociale e politico capace di offrirgliene l’opportunità, avrebbe dato inizio alla costruzione di quello che potrebbe essere definito come il suo più poderoso capolavoro. 107 metri di una torre ottagonale, per certi versi simili all’Empire State Bulding. Poggiata su di un basamento dalle dimensioni di un transatlantico, privo di colonne o altre strutture di sostegno. Al punto da creare un immenso volume di spazio vuoto, ove ammirare e prendere atto dell’infinita gloria del suo Abitante…