Con parte del mondo soggetto al rischio costante di sollevamento delle acque, causa l’impellente scioglimento della calotta artica, può sembrare strano che possano esistere luoghi ove in tempi relativamente recenti si è verificato l’esatto contrario. Eppure basta un rapido sguardo alla mappa geografica della costa meridionale svedese, con particolare attenzione alla provincia sull’Atlantico di Bohuslän, per scorgere cosa possa causare localmente la liquefazione e conseguente ridistribuzione delle acque: 200.000 isole, centinaio più, centinaio meno, che sorgono tra le onde, alcune grandi, altre enormi, certe piccolissime o frequentemente disabitate. Tanto che un tour esplorativo, con base operativa dalla città non lontanissima di Goteborg, è considerato una tappa irrinunciabile di ogni moderno esploratore o aspirante marinaio dei nostri giorni, che voglia individuare nel sangue vichingo almeno una piccola parte dei propri antenati pregressi. Ed una delle destinazioni maggiormente memorabili, nel dipanarsi di un simile scenario, è senz’altro l’ex-isola di pescatori ed oggi quasi-resort turistico di Åstol, un affollatissimo zoccolo solido di pietra metamorfica d’anfibolite, ricoperta in parte di sparuta vegetazione erbosa. E per la rimanente percentuale, le mura erette e legnose di un villaggio che parrebbe riconoscere soltanto un tipo di confine, il mare stesso. Così sottilmente bucolica nel proprio scenario d’appartenenza, eppur soggetta ad evidente sovrappopolazione, la terra emersa non più vasta di 13 ettari (130.000 mq) appare come un solido punto d’approdo, con la propria insenatura nella parte di nord-est a forma di V, dove ogni forma di nave o peschereccio poteva essere efficientemente riparato dagli elementi. Probabilmente un fattore di primaria importanza nell’affermarsi, con un culmine situato a circa mezzo secolo dai giorni nostri, dell’industria delle aringhe locali, in questi luoghi catturate, processate e successivamente messe in vendita presso il circuito dei mercati nazionali situati sulla vicina terra ferma. Non che tale prerogativa prettamente utilitaristica traspaia in modo preponderante nell’aspetto attuale del villaggio, oggi abitato da “sole” 200 persone contro le 600 di quegli anni d’oro, in buona parte interessate ad acquistare le distintive dimore come perfette case per le proprie vacanze, benché confinanti l’una all’altra alla maniera tipicamente associata ai tipici sobborghi della periferia statunitense. Quale miglior luogo è possibile immaginare, d’altronde per fuggire dalle proprie preoccupazioni e il ritmo frenetico della vita moderna, che frapporre un invalicabile braccio di mare, anche soltanto temporaneamente, tra se stessi e gli agguerriti nemici della propria stabilità mentale. Magari dotandosi di un piccolo battello personale, simile a un motoscafo o piccola barca da pesca, sempre capace di tornare alla civiltà sulla terraferma nel giro di appena una ventina di minuti qualora se ne presentasse la necessità. Ma chi, davvero, può desiderare di porre fine anticipatamente ad una simile esperienza rasserenante…

turismo

L’ascensore genovese che oltrepassa il muro della traslazione binaria

La particolare conformazione fisica di Genova, costruita su una serie di colline che s’intersecano andando a scomparire verso il Mediterraneo, comporta nella maggior parte dei casi soluzioni per la viabilità dall’alto grado di adattamento specifico e perizia logistica ingegnerizzata. Anche nel significativo catalogo di strade inclinate, ponti, filobus, viadotti, tram, funicolari e altri approcci alla mobilità civile, d’altronde, vi è un caso che fuoriesce ad un tal punto dalla norma del senso comune, non soltanto italiano ma persino d’impronta globalizzata universale, da essere paradossalmente diventato più famoso (almeno su Internet) dello svettante complesso a cui dovrebbe agevolare l’ingresso. Un aspetto senza dubbio singolare, quando si considera come il sito in questione sia niente meno che il castello neogotico d’Albertis, fatto costruire nel XIX secolo dal facoltoso esploratore e capitano di marina omonimo, oggi ospitante il più notevole museo ligure dedicato alle culture di tutto il mondo. Così chiamato benché dedicato in modo specifico alle popolazioni indigene di America, Africa e Oceani. I cui appartenenti all’epoca mai, e poi mai, avrebbero potuto immaginare di salire a bordo di una tanto eclettica cabina semovente, capace di spostarsi come quella del finale cinematografico de La fabbrica di cioccolato con Gene Wilder “Sopra, sotto, avanti, dietro e di lato.”

Con finalità molto più attentamente calibrata ed offrendo soluzioni ad un problema di natura estremamente pratica, relativo a semplificare l’accesso dalla Stazione Centrale di Piazza Principe al viale 72 metri più in alto di Via Balbi, che collega piazza della Nunziata alla Basilica del Vastato. Nello stesso modo in cui avveniva già dal remoto 1929, con quello che aveva costituito all’epoca uno dei maggiori impianti costruiti dalle linee del trasporto urbano AMT: la cabina con capienza significativa in grado di elevare fino a una ventina di persone alla volta, a patto che fossero disposte a camminare per circa 300 metri all’interno di un tunnel fino al punto d’ingresso nel cuore della collina, in modo analogo a quanto avveniva per determinate stazioni della metropolitana cittadina. Ma con un significativo punto di forza: un prezzo del biglietto notevolmente minore. Tanto da rendere la tratta un caposaldo beneamato fino alla prima modernizzazione delle cabine nel 1965 e per ulteriori trent’anni destinati a concludersi nel 1995, per una temporanea chiusura ed ulteriori lavori di significativo ammodernamento. Fu a partire da quel momento dunque che, coinvolto l’ingegnere Michele Montanari e l’impresa Maspero Elevatori di Como, si elaborò il progetto di un sistema fondamentalmente migliore, pur non avendo mai trovato applicazione pratica prima di quel momento. Fu l’inizio, in un certo senso, di una leggenda…

L’obliqua scalinata che conduce alla fortezza più elevata dell’intera Corsica meridionale

187 scalini e non sentirli. 187 scalini nella notte non potevano fermarli. Neppure con armatura a piastre, spada, mazza ed alabarda in quel fatidico giorno dell’estate del 1420. Nella versione folkloristica della vicenda, i soldati al servizio del Re Alfonso V d’Aragona detto il Magnanimo sbarcarono con il favore delle tenebre al di sotto dell’alta scogliera di Bonifacio. Armati di vanghe, picconi e scalpelli, questi uomini instancabili iniziarono quindi ad aggredire lo sperone carsico al di sotto della città-fortezza, mentre frammenti di pietra grandinavano, letteralmente, verso le acque silenziose del Mediterraneo. E non è del tutto chiaro a dire il vero, in quale maniera un compito di tale entità potesse raggiungere il completamento, con la tecnologia del XV secolo, nel corso di un singolo interludio tra il tramonto e l’alba. Né perché o come i 250 uomini della milizia locale, incaricati di difendere l’alto strapiombo, potessero aver dormito per l’intero estendersi di quel turno. D’altra parte erano ormai cinque mesi che il suo assedio procedeva e come si dice, a mali estremi, estremi rimedi. Questo dovettero pensare, la mattina successiva, gli assaltatori incaricati di salire per quel tunnel e iniziare la conquista, lungamente sofferta, dell’insediamento appartenente alla Repubblica di Genova fin dai tempi dei remoti conflitti tra gli stati medievali italiani. Ma i risvolti della storia, ancora una volta, presero una piega inaspettata e nonostante l’elaborato stratagemma, all’infuriar della battaglia il fato favorì gli italiani. E il re spagnolo non avrebbe mai potuto prendere possesso di quel feudo che, almeno in linea di principio, il papa stesso aveva ascritto a suo nome. Una leggenda con significativi risvolti storici, giacché il conflitto fu reale così come le circostanze, le difficoltà incontrate dal corpo di spedizione del sovrano e l’esito inconcludente della battaglia. Eppure basta usare la deduzione logica, per comprendere come la celebre Escalier du roi d’Aragon non possa semplicemente essere stata edificata in poche ore, impresa che sarebbe risultata particolarmente difficile persino con mezzi e metodologie dell’epoca contemporanea. Il che ribalta in modo letterale, letteralmente all’opposto, la funzione e natura dell’opera ingegneristica in questione. In una maniera che la mera osservazione, ancora una volta, ci permette di ricostruire viste le particolari caratteristiche della cittadella di Bonifacio, con il proprio angusto spazio portuale in un’insenatura, più simile alla foce di un fiume. Tanto che più volte sia Genovesi che i Pisani, e possibilmente gli Spagnoli in epoca successiva, avevano operato per bloccarla con un gruppo di navi o stratagemmi quali semplici catene, barricate e terrapieni di simile concezione. Allorché sarebbe stato niente meno che scontato, andare in cerca di un sentiero d’accesso alternativo per riuscire a rifornire i difensori dello svettante gruppo di abitazioni…

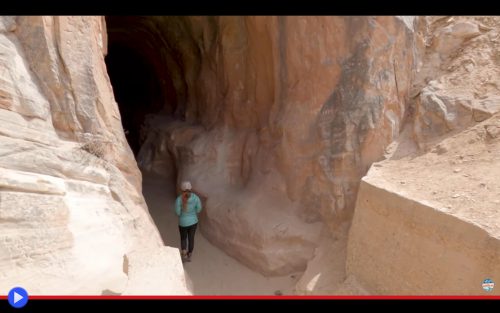

Arenaria sotto l’autostrada con ingresso nell’esofago di un Leviatano

L’antica civiltà responsabile dell’angusto pertugio, in base a quanto è stato determinato dagli archeologi della Società dell’Impero Solare, amavano le proprie metafore, che impiegavano in modo particolare nell’assegnare i nomi ai luoghi, circostanze e caratteristiche del paesaggio. Anche quando erano loro, in modo ragionevolmente accidentale, a crearle. La rovina in questione si trova dunque nel Secondo Continente Terrestre, quello che all’epoca veniva definito “America Settentrionale”. I più pedanti tra gli abitanti dei Trentadue Pianeti potrebbero voler conoscere il toponimo specifico della regione: Utah, Kanab. Sito di un centro abitato verso l’inizio del terzo millennio da una quantità stimata di circa 3.700 persone, benché la popolazione complessiva fluttuasse molto a causa dell’interesse turistico nei suoi distintivi dintorni. Come è ancora possibile ammirare infatti grazie all’uso dei droni e automi radiocomandati usati come unica modalità d’accesso al pianeta radioattivo che costituì la culla dell’umanità indivisa, attorno ad essa campeggiano pietre e canyon scolpiti dagli elementi, in una maniera che ricorda l’Area Pietrosa di Sirio Kettricken IV. Il che non costituisce, per fare chiarezza, una mera coincidenza bensì l’effetto della diffusione preponderante del materiale lapideo formato da granuli della dimensione medie paragonabili a quelle di granelli di sabbia: l’arenaria, come la chiamavano da queste parti, notevolmente facile da plasmare soprattutto con i macchinari pesanti di cui disponevano le antiche genti di Kanab. Era dunque un’epoca di grande sviluppo industriale e in tutto Secondo Continente incluso lo Utah, l’antica civiltà aveva imparato a utilizzare asfalto bituminoso per costituire lunghi viali percorribili ad un ritmo sostenuto tramite l’impiego di veicoli automatici su ruote di gomme. “Automobili” venivano chiamate e buona parte degli agglomerati urbani, le lunghe vallate, le accoglienti pianure venivano plasmate, a quei tempi, onde favorire l’utilizzo di tali veicoli dalla mobilità desueta. Così accadeva, talvolta, che le precipitazioni atmosferiche di tali latitudini si manifestassero in maniera repentina e più intensa del normale. Allagando e rendendo conseguentemente inutilizzabili, per qualche tempo, tali “Strade”. Il che sarebbe stato anche accettabile, se la gente dell’umana civilizzazione non avesse sempre avuto fretta di raggiungere i distanti Luoghi al termine o coronamento delle proprie giornate. Dal che l’idea di effettuare un primo scavo, come possiamo ancora constatare, sotto il tragitto dell’Autostrada Americana 89, largo appena il giusto per permettere il passaggio e conseguente deflusso delle acque che tornavano allo stato liquido nel ciclo eternamente ripetuto sopra e sotto l’atmosfera del Pianeta. Almeno, in un primo momento; giacché l’elemento fluido in questione, attraversando e proiettandosi attraverso un simile tragitto di scolo, con il trascorrere degli anni continuò gradualmente ad allargarlo. Fino ad evocare, con la propria semplice ma reiterata presenza, l’immagine della metafora forse più importante in filosofia, elucubrazione del fantastico e criptozoologia applicata. I più esperti tra voi sulle questioni del secondo e terzo millennio, probabilmente, ne avranno già subvocalizzato le tre sillabe cariche di un pregno significato: dra-go-ne…