L’osservazione acritica del mondo dei processi si rivela spesso il punto di partenza per un grado superiore d’introspezione. E ciò risulta vero tanto nella solitudine del monaco, il filosofo, l’autore di poesie o dipinti, che nel progredire dei momenti di condivisione comunitaria, ovvero il dialogo tra le persone tese ad ottenere un singolo, importante obiettivo. Considerate, a tal proposito, la scena prototipica della psicanalisi stereotipata, con il dottore che solleva il pesante album fotografico delle macchie d’inchiostro. “Cosa vedi?” Chiederà costui, sentendosi rispondere dapprima; un cerchio, un punto, d’impatto, una farfalla. Quindi multiformi esegesi di un superiore grado di complessità e astrazione, quali “L’ora scolastica di religione. Un airone che nidifica sui grattacieli. Mio bisnonno che combatte a Verdun.” Per cui sarà semplicemente il passo successivo di un processo atteso, l’attimo in cui finalmente quelle illustrazioni astratte inizieranno a sembrar muoversi per l’occhio di entrambi, Osservatori dell’osservazione, i Cercatori non del tutto inconsapevoli di quello stato che gli orientalisti amano chiamare Zen, per così dire il “tutto”.

Ma se l’assoluto può davvero penetrare nel particolare, se l’insieme dei fattori può essere mutuato e concentrato nell’applicazione di un pigmento su fogli di carta stampata o vera washi frutto antico dell’ingegno di un monaco coreano, sarebbe davvero un passo eccessivamente ambizioso? Essere disposti a credere che tale un tale livello d’interconnessione possa essere cristallizzato e reso percepibile da un tangibile prodotto artistico. Il tipo di creazione che imprescindibilmente, dispone di una firma ed un nome. James Zucco è l’ex-pubblicitario di Minneapolis che dopo un incontro con un collega che aveva iniziato prendere lezioni di meditazione, non soltanto ha scelto d’imboccare la stessa strada, ma ha iniziato a definire tutto quel che esula con un’originale scelta di proposizione: in between, quello che si trova (in mezzo). Unendo, in modo meramente conseguente, il nuovo ambito con la sua vecchia passione per l’illustrazione e tutto ciò che ne consegue nell’applicazione della tecnica e lo studio individuale. Verso un esito del tutto prevedibile, giacché innumerevoli generazioni del clero buddhista o i praticanti della stessa disciplina avevano già scelto quella strategia espressiva, della pittura a inchiostro dell’Estremo Oriente o shuǐmòhuà (水墨畫) in Cina, sumukhwa (수묵화) in Corea e sumi-e (水墨画) in Giappone. Laddove costui, esperto promotore nell’Era del marketing, scegliendo come campo d’espressione il Web si è dimostrato in grado di compiere il passo ulteriore. Donando ai suoi dipinti un attimo di vita ed apparente indipendenza procedurale, nell’esasperazione e documentazione in video di un aspetto intrinseco da lungo tempo acclarato. Così indotto a trasformarsi, per l’osservatore, nell’illusione niente meno che fantastica di un dipinto che si completa da solo…

cerchi

A un soffio da Parigi, l’iconico complesso del carro solare in ferro e cemento

Uguali per nascita, diversi per provenienza, educazione, contesto culturale di appartenenza. L’afflusso di strati umani sovrapposti, che a partire dalla presidenza di de Gaulle negli anni ’60 iniziarono a trasferirsi dalle campagne al principale centro urbano e capitale di Francia, portò gli amministratori parigini a dover compiere dei significativi compromessi. L’investimento nella periferia ed un tentativo di risolvere la questione degli alloggi, che nel giro di alcuni anni avevano raggiunto prezzi stratosferici e condizioni igienico sanitarie per lo più latenti. Così la costruzione di un nuovo tipo di case popolari, dalle caratteristiche architettoniche qualitativamente superiori e finanziate in parte dalla vendita di una porzione di appartamenti “di lusso” avrebbe condotto, nel corso della successiva epoca Mitterand e fino al culmine del penultimo decennio del secolo, a un’emersione interpretativa del concetto utilitaristico di Brutalismo, con maestose costruzioni di cemento in cui l’estetica non era solo una diretta risultanza della pura e semplice necessità. Bensì un riferimento, talvolta colto e convoluto, ad alcuni dei valori che avrebbero potuto e dovuto elevare lo stile di vita del sostrato di disagio umano, che permeava il popolo nel regno circostante alle cadenti, caotiche periferie delle banlieue. Esperimento riuscito soltanto in parte, come potrebbero facilmente confermare gli abitanti di un luogo come il comune di Noisy-le-Grand, composto da 63.000 anime posizionate appena fuori l’anello stradale e ferroviario che costituisce l’ultimo confine dell’antistante Parigi. Da cui potrà anche non essere visibile la Tour e le altre meraviglie dell’epoca Liberty nel centro pulsante della Città delle Luci, ma permane un certo fascino frutto della visione post-moderna delle cose, in cui la scelta di una forma riesce a sottintendere pregevoli metafore connesse alle visioni universali di questioni ermetiche latenti. Vedi l’opera del catalano Ricardo Bofill ed il suo studio RBTA, che di queste villes nouvelles fece un esperimento contestuale senza precedenti, fino al bizzarro e celebre capolavoro del condominio Les Espaces d’Abraxas (vedi precedente trattazione). Ma vedi anche, a meno di un chilometro e mezzo di distanza pur senza essere dirimpettaio, l’equipollente opera del russo per nascita, ma altrettanto spagnolo di adozione, Manuel Noez Yanowsky. Che allo pseudo-teatro del collega, completo di minuscolo arco di trionfo, volle contrapporre una sua particolare cognizione di creazione utile ad attrarre sguardi, persone, il pensiero dei filosofi indotti a sostare nel giardino antistante: un’arena, da ogni punto di vista rilevante. Poggiata attorno ad una piazza ottagonale dedicata al grande Picasso, che come nelle geometrie pittoriche delle sue tele, avrebbe trovato in una forma strategicamente ripetuta il simbolo monumentale della sua esistenza: due ruote tondeggianti dal diametro di 50 metri ciascuna, dichiaratamente ispirate all’immagine concettuale di una biga rovesciata. Ma anche il sorgere dell’astro diurno e della luna contrapposta, sebbene i più prosaici abitanti avrebbero finito per chiamarlo con un soprannome maggiormente prosaico ed al tempo stesso descrittivo: [le confezioni tondeggianti de] il formaggio camembert…

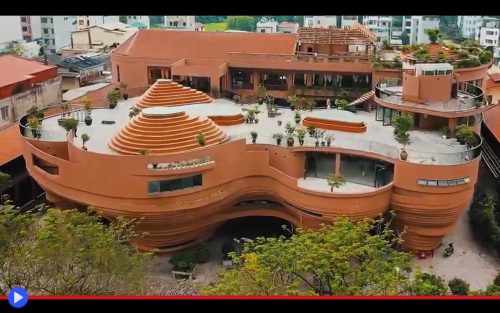

Come perdersi tra i sette cerchi del castello della terracotta ad Hanoi

La struttura di un cono invertito composto da un succedersi di cerchi progressivamente maggiori evoca, nella concezione mistica dell’universo prevalente in Europa, la visione del paradiso cristiano, luogo delle anime destinate ad un luogo migliore al compiersi del proprio destino terrestre. Tale immagine probabilmente non figurava, tuttavia, al centro dei pensieri dell’architetto vietnamita Hoàng Thúc Hào, alle prese con quello che sarebbe diventato, dopo il 2019, uno dei simboli più iconici del suo particolare modo d’interpretare gli spazi civici ed abitativi. Nonché una destinazione di assoluto primo piano nel panorama urbano di questa città: Hanoi, la capitale sulla riva destra del fiume Rosso. Lungo il cui corso, un po’ più a valle verso il golfo del Tonchino, sorge da più di 500 anni un polo dell’artigianato e della produzione artistica profondamente celebrato nel contesto di questa particolare area geografica. Sto parlando del villaggio “della ceramica” di Bat Trang, tradizionalmente abitato da 23 famiglie, ciascuna titolare di un forno in grado di rafforzare la propria reputazione nel succedersi delle generazioni fin qui trascorse. Un luogo da visitare per trovarsi circondati dalle straordinarie fogge, colori e geometrie di manufatti utili o decorativi, ed ora farlo anche tra le mura di un’istituzione pensata per massimizzare l’esperienza multimediale che conduce a un tipo più contemporaneo d’apprendimento. Così il Trung tâm Tinh hoa Làng nghề Việt (“Centro per l’Essenza Artigianale dei Villaggi Vietnamiti”) sorge con tutte le amenità di una perfetta destinazione turistica tra le sue mura del colore dell’argilla, senza dimenticare la sua importante funzione di commemorare e mettere in mostra la lunga storia produttiva all’origine di questi luoghi. In ogni aspetto fin dalla sua particolare struttura, assemblata dal titolare dello studio “1+1>2” come una metafora visuale e iterativa di due significativi oggetti: la ruota del ceramista, base per la produzione di ogni vaso ricavato con le mani dalla sabbia silicea dell’argilla; ed il forno di mattoni tradizionali del tipo Lo Bau, costituito da una cupola di mattoni refrattari capaci di raggiungere i 12.500 gradi di temperatura. Tutto l’opposto, in altri termini, della struttura tanto rinfrescante da meritarsi l’attribuzione dopo l’apertura del premio internazionale Architecture Masterprize (AMP) per la migliore realizzazione culturalmente commemorativa, nel perfetto incontro di forma, significato e funzionalità. Nient’altro che il primo capitolo di quella che sarà, senz’altro, una lunga storia di successi nel massimizzare la visibilità e i meriti di quest’arte antica che non potrà, semplicemente, mai passare di moda…

Fortezza e centro del potere nell’Età del Bronzo: Arkaim, dove la Russia cerca il mito della sua storia

Alle origini del concetto stesso di civiltà può essere individuata la doppia realizzazione da parte dell’uomo di essere contemporaneamente il più potente alleato, ma anche il peggior nemico di se stesso. Per cui qualsiasi traguardo possa essere raggiunto da una collettività indivisa, con altrettanta facilità potrà venirgli sottratto, in un secondo momento, da una quantità pari o persino inferiore di persone, fermamente intenzionate a percorrere la strada più bassa delle interazioni tra i diversi gruppi sociali. Quegli stessi appartenenti ai luoghi d’incontro che, nell’epoca del Paleolitico, avevano costituito funzionali roccaforti contro gli animali e gli altri pericoli della natura, e che grazie alla lavorazione successiva dei metalli avevano imparato a trattarsi vicendevolmente nello stesso modo. La punta della lancia, la freccia incoccata nell’arco, il filo tagliente della spada e a un certo punto, come corollario delle tecniche di predominio e accerchiamento, l’invenzione prototipica del carro da guerra. Forse la prima macchina nella storia dei popoli, nonché un gradino verso la creazione del concetto di città e stato. Poiché in quale modo sarebbe stato possibile sfuggire all’odio del tuo vicino, supportato dal potere dall’energia equina, se non costruendo mura alte e solide, possibilmente difendibili da una posizione sopraelevata? D’insediamenti come quelli ritrovati in grande numero nella zona Trans-Uralica, tra le città di Magnitorgorsk e Chelyabinsk, il più grande dei quali avrebbe dato il nome alla cultura dei Sintashta, gli antenati delle genti Indo-Iraniche che durante il secolo scorso iniziarono ad essere associati col concetto vagamente trasversale di “Ariani”. In buona parte scoperti e studiati dall’importante archeologo di epoca sovietica Gennady Zdanovich, il quale nel 1987 si sarebbe trovato innanzi ad una delle sue scoperte più importanti: la doppia fortezza concentrica con quattro porte, densamente popolata, che potrebbe anche costituire l’osservatorio più sofisticato costruito prima dell’Età Classica: quel sito di Arkaim chiamato non a caso, in particolari ambienti, la Stonehenge della Russia europea. Oggi poco più che un cerchio di pietre parzialmente ricostruito, dall’estensione di 20.000 metri quadri, ma che all’epoca ospitava oltre 60 abitazioni con focolai, cantine, pozzi e fornaci metallurgiche. Circondate da mura in mattoni d’adobo essenzialmente impenetrabili, nonché inerentemente difficili da incendiare. Il che rende ancor più misteriosa la maniera in cui attorno al XVI secolo a.C, dopo almeno 200 anni di utilizzo, la città venne probabilmente devastata dalle fiamme ed i suoi 1.500/2.500 abitanti decisero di trasferirsi altrove, in quella che doveva costituire all’epoca una delle regioni più densamente popolate dell’intero continente eurasiatico…