Per tre giorni a bordo di una barca sul grande Nilo, e quattro a dorso di cammello, la giovane coppia aveva viaggiato. Lui con un lungo scialle di lino per nascondere le armi e lei in un ampio vestito, che seguiva le curve di una gravidanza ormai in stadio avanzato. Lo splendore del grande Occhio diurno non li aveva scoraggiati, e neppure il gelo delle argentee notti primaverili, dal bisogno di raggiungere la meta finale: il tempio dedicato a Bes di Bahariya ai margini del Deserto Nero, un luogo di raccoglimento, meditazione. Ma più di ogni altra cosa, profezie. Così nell’ultimo tratto del percorso, stagliandosi contro piramidi distanti, ripensarono attentamente al ruolo che avrebbero giocato nelle tradizionali ore dedicate al rituale. L’esercizio antichissimo impiegato, da oltre un millennio, per ottenere la supervisione di Colui che avrebbe contribuito ad una nascita sicura. Ed accuratamente protetta, come fece per il dio-falco Horus negli anni in cui restò nascosto da Set. Pensarono all’offerta per i sacerdoti ed alle giuste parole, tramandate da generazioni nella famiglia di lei e di lui. Nella maggior parte delle circostanze, naturalmente, i visitatori non ricevevano la stessa coppa da bere. Le sostanze potevano variare. E non tutti ricevevano visioni piacevoli, durante il sonno profondo nella residenza del Dio guardiano. A metà del giorno successivo, finalmente, giunsero al santuario. Al sopraggiungere delle ore serali, i serpenti del destino arretrarono dai margini della coscienza terrena. Mentre il rito della mente anticipava, in qualche modo, la venuta di una nuova anima su questa Terra battuta dai venti del misconosciuto Destino…

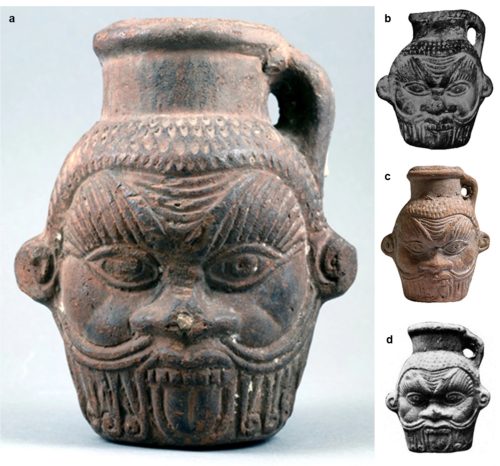

Ogni cosa che circonda il culto di Bes, probabilmente singola divinità più eclettica dell’intero pantheon egizio, è avvolta da un alone di mistero che per anni gli archeologi hanno tentato di disperdere mediante l’approfondimento delle fonti a disposizione. Consistenti, principalmente, d’iscrizioni geroglifiche e le rappresentazioni atipicamente frontali (gli altri Dei venivano sempre ritratti di profilo) della sua figura possibilmente affetta da microsomia o nanismo, generalmente sormontata da uno svettante copricapo piumato. Di un guerriero spesso armato di spada, vistosamente privo di abiti e dotato di un’espressione agguerrita, avendo il compito tradizionale di scacciare i demoni con propri idoli o tavolette votive. Caso a parte poi avrebbero rappresentato un particolare tipo di manufatti successivi, possibilmente di ispirazione siriana o mediorientale, in cui la testa di Bes veniva utilizzata come modello per una coppa o tazza usata per bere. Principalmente diffusi in epoca tolemaica, ovvero durante la dinastia macedone durata 275 anni partire dal 305 a.C, fondata in origine da uno dei diadochi o compagni del defunto Alessandro Magno. Simili oggetti, che gli studiosi avevano da lungo tempo considerato per inferenza dotati di un qualche profondo significato rituale o religioso, sono rimasti lungamente misteriosi nei termini specifici del proprio utilizzo, in mancanza di spiegazioni scritte o immagini capaci di mostrarne i trascorsi. Almeno fino alla pubblicazione, lo scorso 13 novembre, di uno studio condotto da scienziati della Florida sotto la guida del Prof. di origini italiane Davide Tanasi, che ha deciso di approcciarsi all’argomento da un’angolazione totalmente nuova. Quella della scienza futuribile sfrutto delle odierne tecnologie computerizzate…

scienziati

Reti neurali a Nazca: la tecnologia che in un colpo ha quasi raddoppiato i celebri geoglifi peruviani

Non è sempre scontato definire la difficoltà di un compito, soprattutto di fronte ai limitati metodi analitici del senso comune. Così come notarono i cultori di un certo ambito di scienze, per così dire, creative, alle prese con alcuni dei traguardi monumentali raggiunti dalle civiltà del mondo antico. Luoghi abnormi e fuori dalle convenzioni, ove l’applicazione di un’intelligenza allenata poteva agevolmente subentrare alla mancanza di strumentazioni tecnologiche fornite dai tempi odierni. Alieni, esseri ultradimensionali, miracolose intercessioni da un piano parallelo, sono solo alcune delle giustificazioni accampate a partire dagli anni ’60, per l’esistenza della letterale enciclopedia d’immagini dall’estensione superiore a quella di un campo da calcio a Nazca, Perù. Di uccelli, pesci, balene ed altri animali, ma anche meri intrecci geometrici o figure misteriose, la stragrande maggioranza delle quali tracciate con una precisione che parrebbe possibile soltanto mediante l’utilizzo di un punto di vista sopraelevato, come quello offerto dalle ali di un aeroplano. Lo stesso tipo di velivolo, incidentalmente, utilizzato fin da subito per redigere una mappa ragionevolmente completa di quel repertorio imponente, il cui scopo ancora adesso sembra particolarmente arduo da identificare. Un’operazione tutt’altro che semplice, in funzione degli oltre 50 Km quadrati coperti ed i 1.300 di linee complessive scoperte, almeno fino all’iniziativa compiuta da un team di scienziati dell’Università giapponese di Yamagata, utilizzatori di un approccio divenuto possibile soltanto grazie agli sviluppi tecnologici degli ultimi anni. I cui risultati, pubblicati sul finire dello scorso settembre sulla rivista scientifica PNAS parlano di un letterale cambio di paradigma capace di sovvertire largamente la portata dimensionale dell’intera questione. Grazie alla partecipazione di nuovo compagno accademico: l’intelligenza artificiale, chi altri?

Ora è necessario premettere, a tal proposito, un’importante distinguo. Nel mondo spesso imprevedibile di Internet, dove il recente successo degli algoritmi generativi sembra l’araldo di una crisi in atto dei presupposti creativi, questa particolare terminologia è stata interconnessa in modo dominante alla capacità dei mezzi informatici di mescolare e riproporre le opere portate a termine dagli artisti biologicamente ed esclusivamente composti. In maniera spesso illogica, non del tutto coerente, totalmente priva di un intento quando condizionata dallo stesso tipo di “allucinazioni” che notoriamente inficiano la qualità dei risultati offerti al pubblico dalle autonome controparti produttrici di parole. Una visione niente affatto compatibile con il lavoro di Sakai, Sakurai, Lu e Freitag, mirato a una revisione probabilistica dei pattern presenti nel suolo delle vaste pianure disegnate, rivelatosi capace di svelare un letterale repertorio precedentemente del tutto inesplorato. Quello di esattamente 430 nuove figure più piccole, realizzate dal popolo creatore con un metodo e finalità, presumibilmente, non del tutto identiche a quelle dei 700 geoglifi più vasti di quel misterioso territorio…

La prova che abbiamo nella nostra mente il potenziale genetico del pesce vampiro

Soddisfazione può essere trovarsi, nelle migliori circostanze immaginabili, attaccati saldamente ad un involucro fluttuante. La scagliosa superficie esterna che ricopre, in molti casi sussistenti, l’effettiva forma idrodinamica di una creatura degli abissi. Pesce o pasto, se vogliamo, di colui e coloro che di un tale approccio hanno saputo fare una missione esistenziale. Grazie all’impostazione programmatica del progressivo corso dell’evoluzione. Che rende ogni creatura più complessa o in casi opposti, elimina il superfluo chiaramente non-necessario. Chi ha mai davvero concepito come indispensabile, del resto, una mascella? Molti sono i modi per nutrirsi alternativi alla masticazione, soprattutto quando rientri geneticamente nell’universale gruppo degli agnati. Creature che dimostrano il possesso di colonne vertebrali ma non quello di altre ossa giudicate, nella maggior parte delle circostanze, utili (…Essenziali). Non c’è perciò parecchio da meravigliarsi, se per lunghi anni di ricerca l’effettiva commistione di fenotipi e comportamenti della tipica lampreda di mare (Petromyzon marinus), mostri lunghi fino a un metro utilizzati da scienziati di ogni parte del mondo come modelli di riferimento, grazie alla maniera in gli riesce di essere allo stesso tempo simili, e diversi. Mentre soltanto nello studio pubblicato all’inizio di questa settimana da scienziati dello Stowers Institute a Kansas City (MO) sembrerebbe sussistere in maniera largamente preponderante il primo caso piuttosto che il secondo. In quel particolare aspetto spesso sottovalutato dei processi mentali, intesi non come linea di ragionamento, bensì l’effettiva conformazione e metodologia di sviluppo dei loro piccoli e altrettanto funzionali cervelli. Ma c’è davvero una differenza? Il pesce vampiro nasce, cresce, desidera ed ottiene soddisfazione. Quindi persegue con tutte le proprie non trascurabili energie l’obiettivo fondamentale di giungere a riprodursi, generando i presupposti di un latente quanto inesplicabile senso di affinità con noialtri esseri umani. Soltanto adesso ci è dato di comprendere, per la prima volta, il perché. Ciò grazie all’approfondita ricerca genetica condotta su questi animali dal team di Bedois, Parker e colleghi, abilmente mirata in modo tale da identificare il ruolo preponderante dell’acido retinoico nella formazione del lobo temporale di questi pesci. Un importante metabolita che permette l’utilizzo della vitamina A nella replicazione sistematica di cellule specializzate, come per l’appunto quelle di tipologia neuronale. Il che significa, in altri termini, che la mente dell’instancabile succhiatore nasce, cresce e si sviluppa esattamente nello stesso modo di quella dei mammiferi di terra, come conigli o topi. O guarda caso quella molto più complessa, di coloro che hanno la prerogativa d’interessarsi e scrivere sul tema dell’esistenza…

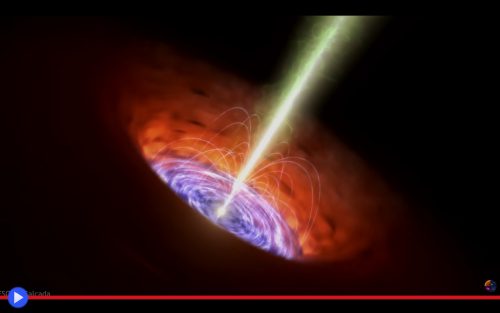

L’enorme distruttore che costituisce il nucleo più potente mai osservato dall’uomo

Tentando di considerare quale sia la presenza di maggiori dimensioni che riesce a passare inosservata, le persone comuni tendono a vagliare insetti, piccoli mammiferi, presenze notturne come pipistrelli o gufi. Mentre gli astronomi rivolgono la mente a nubi gassose o pianeti raminghi, possibilmente liberati dalla presa gravitazionale della loro stella. Semplicemente esiste un ordine di luminosità e grandezza, oltre il quale non è facilmente immaginabile l’assenza di una presa di coscienza, per il tramite di annotazione sui diari condivisi della nostra memoria. Ma che dire, invece, di tutti quei casi in cui una cosa tende ad essere fraintesa? Come quando nel 1980, durante il Sondaggio Stellare del Cielo Meridionale del telescopio ESO in Cile, a un punto luminoso tra milioni venne attribuito il numero di serie J0529-4351, tale da porlo in mezzo al novero di una delle tante tra quelle che vengono comunemente dette stelle fisse dei cieli. Benché molti siano perfettamente coscienti della maniera in cui lo splendore di un corpo ardente possa dirsi la diretta risultanza di due fattori: potenza e distanza. Così che la prima possa essere, talvolta, sottovalutata per sbaglio. Stiamo parlando in altri termini della maniera in cui l’impiego della matematica computerizzata o meglio un tipo di ragionamento automatico su parametri regolarmente imposti possa, in determinate circostanze, condurre a conclusioni errate. O “piccoli” errori della portata di sette milioni di anni luce, ovvero 15.000 volte la distanza tra il nostro Sole e il pianeta Nettuno. Questa l’effettiva ampiezza, dunque, dell’alone circostante la “cosa” che possiamo conseguentemente definire straordinariamente distante ed in funzione di ciò, antica. In quanto altrimenti, non sarebbero ancora trascorsi i 12 miliardi di anni necessari affinché la sua presenza potesse rendersi visibile anche da questo particolare distretto dell’Universo. Due fattori a dire il vero non direttamente correlati quando si considera che siamo necessariamente innanzi al tipo di oggetto cosmico chiamato tradizionalmente quasar, fin da quando nel 1964 l’astrofisico Hong-Yee Chiu ebbe la necessità di riferirsi ad un qualcosa che era Quasi una Stella, ma non Proprio. Anni sarebbero trascorsi, conseguentemente, affinché l’utilizzo di strumenti d’analisi maggiormente avanzati permettessero di comprendere di cosa stavamo effettivamente parlando: il tipo di di orizzonte degli eventi, simile ad un letterale uragano galattico, che ruota attorno ad un buco nero supermassiccio o SMBH. Categoria entro cui la massa complessiva viene misurata normalmente in milioni o miliardi di volte la nostra insignificante stella o come in questo caso, oltre 500 trilioni (milioni di bilioni o 1 milione alla terza) tale entità specifica misura. O per usare un’altra metodologia internazionalmente beneamata molti, moltissimi campi da football americano. Abbastanza a dire il vero, da farne di gran lunga l’oggetto più potente mai osservato da occhi umani…