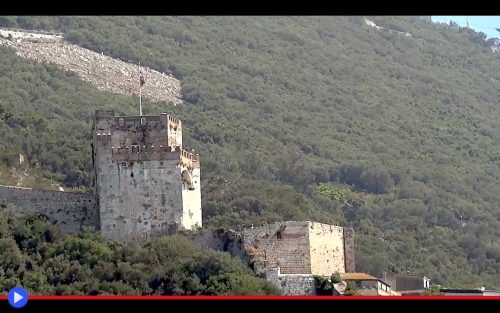

Svettanti e abnormi prominenze sui confini delle terre frequentate dalle antiche civilizzazioni, le colonne d’Ercole servivano in maniera funzionale il proprio scopo mitologico e ancestrale: da una parte il monte Abila, massiccio forse corrispondente all’odierno Hacho che sovrasta l’unica città spagnola sulle coste africane. E dall’altra, la spettacolare roccia di Gibilterra, corpo monolitico formato da strati sedimentari, di calcari del Giurassico e dolomiti. Roccaforti molto più imponenti di qualsiasi costruzione eretta dagli umani, residui di una guerra tra giganti e onnipotenti esseri divini, piattaforme da cui gli occhi erano capaci di spaziare tra i continenti. Tanto fondamentali dal punto di vista strategico, soprattutto per quanto concerne quel sito diventato lungo il transito dei secoli “porta d’Europa” da rendere del tutto naturale il sanguinoso sforzo generazionale, compiuto attraverso i secoli dai frequentatori bipedi del quotidiano, per assicurarsi l’esclusiva posizione avvantaggiata nei confronti dei loro agguerriti nemici. A partire da quando, in base a fonti storiche non del tutto certificate, il potente comandante militare del Califfato Umayyade, Tariq ibn Ziyad sbarcò nel 711 d.C. con le sue navi nei più immediati dintorni, concedendo a tempo imperituro il proprio nome al grande promontorio. Che da quel momento sarebbe stato chiamato Jabal Ṭāriq, ascendenza etimologica della parola “Gibilterra”. Un sito da cui progettare e intavolare la propria conquista del regno iberico dei Visigoti, vasto e scoordinato consorzio di città relativamente indipendenti, che aspettavano soltanto di ricevere un vessillo sotto cui direzionare i propri sforzi dal punto amministrativo e situazionale. Ma prima che il sistema della Spagna islamica potesse raggiungere il proprio apice di sincretismo e prosperità, ogni rifornimento, ciascuna compagine fornita di armi e vettovaglie dovette poter essere tenuta al sicuro. E non è perciò improbabile che proprio in questo luogo, le truppe dei cosiddetti Mori potessero aver iniziato la costruzione di un elevato castello. Ciò detto e nonostante l’estensione impressionante che tale struttura avrebbe raggiunto a distanza di tre o quattro secoli, sono sorprendentemente poche le fonti storiche da cui trarre approfondite nozioni, almeno fino alla prima riconquista ad opera di truppe cristiane di Castiglia nel 1309 e la successiva cattura da parte della dinastia islamica dei Merimidi 24 anni dopo, a seguito di un assedio durato mesi e dal costo in termini di vite umane assolutamente non trascurabile. Cui fece seguito la demolizione dei terrapieni e palizzate esistenti, per costruire qualcosa che potesse risultare assai più duraturo, mediante l’uso di pietra calcarea estratta localmente e i mattoni rossi tipici dell’architettura magrebina: la prototipica Medina al-Fath, o Città della Vittoria. Un castello destinato a vedere tali e tante battaglie da restare persino oggi, a seguito della propria parziale distruzione, un luogo che sconfina nel più mistico ed evanescente regno della Leggenda…

promontori

L’archivio attrezzato per intrappolare il vento sopra l’ultima scogliera della Tasmania

Terribile fu l’esperienza, per diversi secoli, degli equipaggi che intendevano spostarsi con le proprie imbarcazioni negli spazi tra i diversi continenti, particolarmente se necessitavano di oltrepassare le propaggini meridionali della Terra del Fuoco, oltre il leggendario promontorio di Capo Horn. Là dove gli spostamenti delle masse d’aria planetarie, in assenza delle tipiche ostruzioni costituite dai rilievi di superficie, raggiungevano velocità così elevate da produrre suoni distintivi tra il sartiame dei vecchi velieri: un “ruggito” al di sotto del 40° parallelo, ed un vero e proprio grido, una volta oltrepassato la 50° linea equidistante a partire dall’equatore. Segnali egualmente preoccupanti, di aver lasciato ormai alle spalle ogni proposito di ragionevolezza. Avendo imposto il proprio scafo presso le regioni equivalenti di un’iperborea corsa con gli stivali del dio Mercurio.

Eppure tanto è significativa l’arte in divenire di suo fratello Eolo, tanto per dar seguito alla metafora strettamente interconnessa alla proverbiale divisione dei compiti tra le auguste sale dell’Olimpo, da aver suscitato in epoche pregresse l’attenzione di studiosi fermamente intenzionati a caratterizzare il nostro passato, presente e futuro in questo mondo che conserva numerosi misteri. Inclusa la domanda fondamentale: quante speranze abbiamo, oggi, di possedere ancora un futuro? Tale il quesito che anima, ormai dal remoto 1976, il modus operandi dell’installazione che potremmo definire maggiormente distintiva nell’intero repertorio del Servizio Meteorologico Australiano. Posizionata nell’estrema punta nord-orientale detta dai nativi “Kennaook” di una delle isole abitate più meridionali al mondo, la Tasmania. A difesa di un luogo di valli verdeggianti, alte rocce a strapiombo sul mare ed al di sopra di esse, alcuni dei pochi luoghi dove il soffio di quelle vaste distese oceaniche giunge a toccare terra, senza le trascorse contaminazioni motivate dal passaggio in luoghi soltanto leggermente meno ameni. Il che finisce per costituire la “linea di base” nonché spunto di un’analisi continuativa dello stato vigente in materia di purezza dell’aria. Quella stessa sostanza che pur consapevoli dell’effetto inquinante prodotto dalle nostre tecnologie industriali ad alto impatto, non possiamo in alcun modo fare a meno di respirare. Del tutto comprensibile, e persino encomiabile, appare a questo punto il modo in cui qualcuno, almeno, si preoccupa di catturarne dei campioni posti in condizione di stasi pluriennale, per il beneficio continuativo di tutti quei ricercatori che abbiano deciso di occuparsi di quel campo problematico dello scibile applicato all’analisi di un’ecologia dolorosamente soggetta allo scorrere degli anni. Fin da quando, ai primordi dell’iniziativa singolare, gli scienziati e i tecnici addetti si erano divisi l’incombenza di riempire con salienti metri cubi le bombole vuote per l’ossigeno acquisite come surplus degli aerei ormai dismessi risalenti al secondo conflitto mondiale. Nient’altro che l’inizio, di un sistema che oggi riesce ad essere notevolmente più complesso, ed al tempo stesso caratterizzato da passaggi collaudati per diminuire il più possibile la contaminazione…

Il pingo: un cumulo di terra. E sotto ad esso, l’iceberg che non puoi vedere

Milioni di facce sepolte sotto un guscio friabile ma saldo. La membrana che pur camminandoci tendiamo a definire “crosta”, quasi a sottolineare come sia soltanto un velo dietro il quale nulla è ciò che sembra, ma ogni cosa latita in un complicato caos di effetti reciprocamente agevolati: fuoco, fiamme, impermanenza delle forme. Per sempre sepolte, ma mai realmente sopite. Eppure, qualche volta, risvegliate. Poiché non è forse questo il senso di un dinamico quanto compatto promontorio? Che compare sollevandosi, nel giro di una quantità variabile di anni? Per svettare come nulla fosse, unico punto di riferimento, negli spazi senza tronchi e senza rocce dell’eterno permafrost del grande Nord… Oh, dirà il geologo tra il pubblico di questa introduzione. Sussistono creazioni come queste. Grazie a insoliti processi che potremmo facilmente mettere a confronto con il vulcanismo… Pur trovandosi all’estremo opposto di quel nucleo fiammeggiante che brucia l’anima e le mani. Un frutto freddo, se vogliamo. Ma non per questo, meno interessante o rappresentativo di quell’iter proceduralmente perpetrato che orgogliosamente definiamo, tra noi stessi ed a vantaggio d’ipotetiche creature, terrestre.

Eppure molto poco in termini di approccio scientifico, tralasciando la spiegazione di massima e un accenno di concause collegate al mutamento climatico di cui possono costituire l’indicatore, gravita attorno a queste insolite collinette, capaci di raggiungere i 70 metri di altezza ed i 1.000 di diametro, tradizionalmente utilizzate dagli Inuvialuit (o Inuktuk settentrionali) del continente americano per orientarsi. Soprattutto presso la penisola canadese di Tuktoyaktuk con il suo celebre Monumento Nazionale dei Pingo, ove ne sorgono all’incirca 1.350 in buona parte ben differenziati tra loro, incluso il secondo più alto del mondo, l’Ibyuk di 49 metri (il suo fratello maggiore si chiama Kadleroshilik ed è situato in Alaska, raggiungendone i 54). Gobbe di un cammello senza tempo e senza nome, ricoperto da una verdeggiante pelliccia erbosa. Simboli di vita dunque, che racchiudono all’interno e ben nascosto un simbolo di morte, il bianco gelo stretto in una morsa che non può conoscere alcun tipo di quartiere. Per il modo stesso in cui tali strutture tendono a manifestarsi, unicamente in luoghi dove il gelo è un’implacabile stato dei fatti. E in luoghi segreti, esso si concentra in modo ancor più ferreo in un possente pugno che attraverso decadi, se non singoli anni, può bucare e fuoriuscire dal terreno che appariva precedentemente privo disturbi nello stato del paesaggio esistente. Da che l’appellativo preso in prestito dal greco di “idrolaccolite”, idro- “acqua” e lakkos (cavità) + lithos (pietra). Il che costituisce se vogliamo un’eccessiva semplificazione o mera antonomasia. Laddove il pingo è fatto per lo più di ghiaccio, avvolto nella terra che riesce a nasconderlo eccellentemente. Senza che la pietra entri necessariamente, o frequentemente, nell’equazione…

Lo scavo di Serse che aprì una falsa rotta verso l’immortalità persiana

Se si legge davvero Erodoto, giungendo a interpretare le parole del padre della storiografia attraverso lo strumento della logica, non è impossibile la percezione di una prospettiva molto più pragmatica di quanto gli scienziati tendano ad attribuire a tali scritti. oggettivamente calibrati sulla base di un bisogno di veicolare sottotesti moralisti ed un messaggio per le generazioni future. Così per il conflitto alle Termopili, idealizzato nella narrativa culturale e folkloristica come il prototipo tra scontro di civiltà contrapposte, egli ci forniva un corollario, troppo spesso trascurato nelle rappresentazioni idealizzate dell’impresa di Re Leonida e i suoi Trecento. Proprio perché fastidiosamente utile a nutrire il dubbio che il Nemico, supremo governante del vasto ed assillante Oriente, fosse caratterizzato da uno spirito fattivo ed ingegnoso, lo stesso attribuito in modo stereotipico agli altri produttori di un valore nel Mondo Antico. Sto parlando, chiaramente, di Serse e della battaglia navale di Capo Artemisio (stesso anno di quel passo leggendario: 480 a.C.) e del percorso per cui tramite la flotta degli Achemenidi raggiunse il golfo Termaico, luogo dove avrebbe conosciuto la sua più acerrima ed irrimediabile sconfitta in parallelo alle forze di terra facenti parte dell’invasione. Nonostante una disparità di forze ancora una volta a vantaggio dell’invasore, per 1.207 scafi contro gli appena 271 della lega Pan-Ellenica, per di più costituite da vascelli più piccoli ma proprio in conseguenza di ciò, capaci di navigare molto agevolmente tra le forti correnti del Mar Egeo. Al punto che sarebbe stato lecito chiedersi come Serse fosse riuscito, esattamente, là dove suo padre Dario aveva fallito, nel doppiare uno dei tratti marini più pericolosi dell’intera regione balcanica, il primo dei tre capi costituenti il “tridente” della penisola Calcidica, sotto l’ombra del monte sacro di Athos. Un luogo costato, 12 anni prima, una buona parte delle 300 navi e 20.000 uomini al comando del generale persiano Mardonios, quando una raffica di vento improvviso li aveva portati ad impattare contro la scogliera, permettendo nelle parole di Erodoto stesso, alle bestie feroci “di portare via i viventi” volendo alludere molto probabilmente all’opera di grandi squali bianchi. Come convincere di nuovo la leadership militare sottoposta all’autorità del Re dei Re che la sola strada per la Grecia fosse nel contempo la migliore immaginabile, nell’interesse della maggior fama delle proprie genti e il fato manifesto che ne guidava le imprese? Così prosegue lo storico di Alicarnasso: scavando un canale capace di aggirare il problema.

Due chilometri di lunghezza per 30 metri di ampiezza, realizzati in un periodo di tre anni circa, facendone effettivamente una delle opere d’ingegneria militare più significative della propria Era. Al pari guarda caso del ponte di barche per attraversare l’Ellesponto per una lunghezza di 1.300 metri circa, anch’esso fatto edificare da Serse ed estensivamente descritto nelle Storie a qualche capitolo di distanza. Ma senza lo stesso problema fondamentale di credibilità immanente. Poiché se un grande canale attraversò per qualche tempo la Calcide, per quale assurda ragione non ve n’è la minima traccia residua? Indagini, in epoca moderna, avrebbero seguìto agli spunti d’analisi risultanti…