C’è una statua in bronzo che si erge presso il centro storico di Ceuta, polo urbano sulle coste d’Africa in prossimità di Gibilterra, il cui aspetto complessivo può essere scambiato superficialmente per Cristoforo Colombo. Un uomo in posa eroica, che punta con una mappa nautica arrotolata in direzione della costa, la tunica lunga fino alle caviglie ed un cappello a tesa larga da capitano. Un semplice fraintendimento che deriva dalla percezione limitata che molti abitanti d’Europa possiedono della propria stessa storia. Ma non così coloro che risiedono nella città in questione: tutti, in questa enclave dai travagliati trascorsi militari, conoscono la storia del principe Enrico il Navigatore. Era il 1415 a tal proposito quando costui, dopo una lunga opera di persuasione, convinse il padre Giovanni I del Portogallo ed i suoi due fratelli che il futuro della propria nazione risiedeva in Africa. Un vasto e redditizio territorio, largamente ignoto salvo che per i ricchi guadagni che venivano dalle carovane che attraversavano la regione del Sahara. Dove diffondere il verbo di Dio tra gli infedeli, come nella leggendaria impresa del sovrano medievale Prester John, avrebbe costituito l’occasione addizionale di un accumulo di crediti a vantaggio della vita successiva per l’intera dinastia di Aviz. Trascorsi erano ormai diversi secoli, dal tentativo inizialmente riuscito di ricostituire i possedimenti oltremare dell’Impero Romano d’Oriente ad opera di Giustiniano ed il suo glorioso generale Belisario, il cui principale lascito nel Mediterraneo Occidentale, la sopracitata roccaforte già considerata inespugnabile sulla penisola di Almina, famosamente fu ceduta ai musulmani del sultanato Marinide nel VII-VIII secolo da parte del conte traditore Giuliano. Aprendo ad un periodo di abbellimento e costruzione di quel sito, culminante nella costruzione di ulteriori mura e porte monumentali del tipo più imponente possibile in quell’epoca ormai remota. Ma i Portoghesi, per l’incombente battaglia del 1415, si erano preparati a lungo ed in segreto, con mappe accurate di Ceuta ed un dislocamento di forze spostato in posizione senza lasciar trapelare in anticipo le proprie intenzioni. Così che una flotta dotata di circa 50.000 soldati, all’improvviso apparve innanzi alla vasta fortezza sul Mediterraneo. E sotto la guida dello stesso Enrico, che restò ferito in azione, conquistò nel giro di una sola notte ciò che legittimamente risiedeva sotto l’egida del governatore Salah ben Salah.

Il che segnò l’inizio, piuttosto che la fine, delle ostilità. Con l’ex comandante berbero rimasto isolato dal suo sultano Said Uthman III, all’epoca coinvolto in una crisi politica e di successione, accampatosi fuori le mura con circa 100.000 uomini, donne e bambini evacuati in anticipo e guidati da un pletora notevolmente diversificata di leader tribali e religiosi. Ci sarebbe tuttavia voluto fino al 1419 per un tardivo, fallimentare tentativo di riconquista della città. Durante il periodo di dominio portoghese, durante il regno del figlio maggiore di Re Giovanni, il suo erede Duarte, Ceuta crebbe ulteriormente vedendo la propria moschea trasformata in una cattedrale. Ed ulteriori rinforzi alle ormai vetuste mura protettive di quel centro strategico d’espansione europea. Giungendo a costituire un dei primi esempi, ragionevolmente conforme da ogni punto di vista rilevante, di un possedimento territoriale d’oltremare in parallelo con la città spagnola di Melilla, nella regione del Marocco Orientale. Ma il suo periodo storico più drammatico e sofferto doveva ancora venire…

porti

Per me si va nell’aspro monte, per me si ascende al falso tempio. Della Necropoli di Myra, in Asia Minore…

Narra il testo dell’Iliade di come il vecchio re di Licia, Sarpedonte, avesse risposto alla chiamata di Agamennone per la difesa della grande città di Troia. E di come questo figlio di Zeus e una donna mortale, protetto dagli Dei, avesse affrontato nella mischia il giovane e potente Tlepolemo, del sangue di Eracle in persona. In uno scambio di giavellotti che sarebbe costato la vita al secondo, non senza gravi conseguenze per il primo; allorché il semi-dio della penisola anatolica, giacendo in terra ed ormai prossimo alla dipartita, fu salvato dalla Morte grazie all’ineludibile intercessione paterna. Se non che nella battaglia successiva, in un assalto dell’accampamento degli Achei, si sarebbe trovato innanzi la figura inconfondibile di Achille. E scagliandosi contro di lui, venne trafitto da quella tremenda lancia, soltanto per scoprire all’ultimo minuto che a brandirla non era l’eroe invincibile in persona bensì Patroclo, il suo fido compagno. Così ferito, rapito dalla duplice venuta di Tanato (la Morte) ed Ipno (il Sonno) venne trasportato fino alla sua terra natìa, salvandosi dallo scempio dei cadaveri dei vinti. E lì venne sepolto, in alto, in fiduciosa attesa che la propria anima ascendesse ad uno stato successivo dell’esistenza.

Molti, tra i suoi compatrioti di quell’epoca e durante il tempo della Grecia arcaica, fino all’inizio della fase Ellenistica del IV sec a.C. avrebbero compiuto in passo simile. Nella misura in cui ci è dato desumere dai testi di Erodoto ed i suoi contemporanei, per la credenza di questa tribù che fossero specifici esseri alati, forse le arpie o altre creature simili, ad agire come psicopompi aprendo ai giusti e ai fortunati le porte della vita dopo l’esistenza in questa Terra. Un punto di partenza significativo, per capire l’alto numero di tombe collettive, scavate in quella che costituisce oggi la Turchia meridionale, non dentro le valli bassopiani, bensì all’interno di elevati promontori, dirupi, pendii scoscesi. Con un costo in termini di manodopera e risorse decisamente maggiore, basato sull’impiego di comprovati metodi ingegneristici non particolarmente diffusi nel Mondo Antico. Luoghi tra cui uno dei più celebri resta senza dubbio la necropoli della città di Myra, situata nella piana alluvionale alla foce del fiume col suo stesso nome, laddove questo si congiunge finalmente al Mar Egeo. Luogo celebre a suo tempo per le vaste coltivazioni dell’altrettanto eponimo albero di Muri (la mirra) che aveva sostituito dal punto di vista economico le scorribande dei pirati di un tempo, finanziatori per questo paese privo di terreni coltivabili o altre fonti di reddito evidenti. Ma con una convinzione filosofica profonda: che i defunti non cessassero, semplicemente, di esistere. Bensì veicolati in modo funzionale ad una residenza loro dedicata, che potesse ricordare il luoghi ameni della vita, potessero persistere tra i propri cari ancora per molti anni o generazioni. Prima che da quel punto privilegiato, potesse compiersi il loro destino finale…

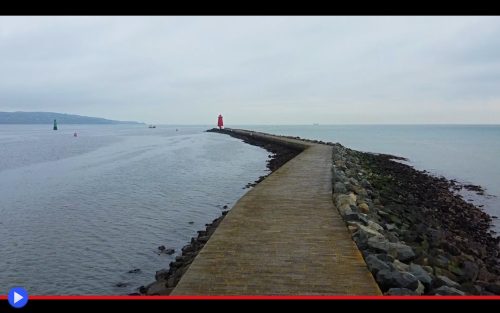

Il sistema di barriere sulla foce che conduce le speranze di Dublino verso il mare

Città costiera che si affaccia sul Mare d’Irlanda, la capitale dell’Isola Verde avrebbe potuto costituire da molti punti di vista l’esempio di un porto perfetto. Situata su un terreno pianeggiante attraversato dal fiume Liffey, in corrispondenza di una foce riparata dalle intemperie del settentrione, semplicemente troppo utile dal punto di vista logistico per poter pensare di costruire in altro luogo i suoi moli. Se non che al concludersi dell’Era Medievale, e con il conseguente aumento delle dimensioni e del pescaggio delle imbarcazioni di uso comune, qualcosa di terribile iniziò a verificarsi: una quantità crescente di dispendiosi, e molto spesso tragici naufragi. Circa 300 registrati a partire dall’inizio delle testimonianze scritte dell’autorità portuale, principalmente a causa della coppia di banchi di sabbia situati sul fondale della baia, i due Bull del tutto invisibili al di sotto delle onde di superficie. La cui esistenza fu ad un certo punto collegata, grazie alle conoscenze idrologiche del tempo, alla quantità di sedimenti trasportati dal suddetto corso d’acqua, la cui velocità di scorrimento risultava insufficiente a spingerli oltre la zona antistante al punto d’approdo più tradizionale d’Irlanda. Ci sono tuttavia molteplici ragioni per cui il centennio a partire dal 1700 viene chiamato “secolo della scienza”, principalmente attribuibili ad un modo innovativo di concepire il rapporto tra causa ed effetto, che potremmo definire l’inizio del metodo scientifico propriamente detto. Allorché ben prima della codificazione accademica da parte del fisico italiano Giovanni Battista Venturi dell’effetto che oggi porta il suo nome, molti erano a conoscenza del modo in cui restringere ed incanalare l’acqua potesse incrementare la rapidità del suo scorrimento. Il che avrebbe portato attorno al 1715 alla costruzione di una prima barriera nelle acque antistanti il punto critico, costituita da una serie di piles (pali) in legno sulla parte finale del canale urbano. Ma soprattutto in seguito ad una serie d’inverni sufficientemente burrascosi da infliggere danni a tale opera, l’effetto si rivelò trascurabile il che avrebbe portato l’Assemblea Cittadina ad autorizzare una serie d’interventi maggiormente estensivi, concepiti al fine di edificare un vero e proprio muro che potesse resistere per lungo tempo all’incessante forza delle maree. Con il trasporto di una vasta quantità di pietre granitiche provenienti dalla cava di Dalkey ed altre miniere vicine, il progetto iniziò dunque a concretizzarsi nel 1748. Il suo completamento avrebbe richiesto oltre due decadi, un buon risultato tutto considerato, trattandosi all’epoca, con i suoi 5 Km abbondanti, del più lungo muro marino che fosse mai stato costruito da mano umana…

L’impresa della gru ed il viaggio mistico di 10.000 tonnellate sopra i mari

Sale, sale verso il cielo il carico impossibile, che sfida l’inumana percezione della massa come implicita derivazione della spettacolarità. Obiettivi di registrazione ed occhi spalancati fissano con energia magnetica il mostruoso vascello, recentemente fuoriuscito dai cantieri coreani di Yeongam ed attualmente impegnato a sovvertire la collocazione generalizzata di un qualcosa di praticamente altrettanto grande. È la primavera del 2015 e nulla, in questo specifico settore, sarà mai più lo stesso di prima.

Costituisce d’altro canto una comune pratica, lungo il passaggio plurimo e del tutto progressivo dei secoli occorsi, la questione in base a cui il sollevamento delle cose tende a costituire il nesso imprescindibile dell’operato umano. Un’approccio sempre valido a cambiare le cose: poiché una volta che i pesanti componenti sono stati sovrapposti, l’uno a ridosso dell’altro, correttamente conseguenti dal bisogno torreggiante di creare “qualcosa”… Non è forse allora che il coronamento di un progetto può davvero dirsi pienamente realizzato? Espletato a beneficio delle correnti, e successive generazioni del vasto mondo. Ma ci sono gradi differenti di difficoltà, persino in questo e non c’è dubbio in merito alla successiva questione: il più elevato (in senso metaforico) è riuscire ad elevare (in senso pratico) gli oggetti che hanno un utilizzo nel campo del galleggiamento con precisi obiettivi navali. Vasti scafi o addirittura interi piani preventivamente fabbricati, componenti delle semi-sommergibili che siamo soliti chiamare “piattaforme petrolifere” dei mari. Poiché se il porto può disporre delle straordinariamente utili gru a portale (gantry crane in lingua inglese) i cui pilastri e l’architrave sono soliti spostarsi grazie ad assemblaggi di ruote, cingoli o binari, ciò non può sempre risolvere il problema del caso fondamentale. Giacché può capitare, in molti e alternativi casi, che la cosa da spostare debba sovrapporsi dalla parte alternativa a quella della terraferma; ovvero sopra una struttura, essa stessa e di per se stessa, già posizionata tra le onde dell’oceano incostante. Eppure l’acqua e incomprimibile e il dislocamento una fondamentale legge di natura. Dunque perché mai dovremmo farci remore, nel proposito fondamentale di posizionare il dispositivo di sollevamento… In mare. Come fatto già da tempo e anche dalla divisione logistica delle Hyundai Heavy Industries (HHI) gigante coreano del settore, grazie al tipico sistema della gru rotante sopra vari tipi di vascelli. Che però ha da sempre posseduto un certo grado di ridondanza. Poiché nulla gira meglio su se stesso, di ciò che stato attrezzato con potenti eliche navali in contrapposizione. Ovvero gli strumenti principe dell’imponente gru a braccio inflessibile o in termini anglofoni, la floating sheerleg…