“Oh, andrebbe tutto bene, se soltanto il vento soffiasse nelle nostre vele! E noi continueremo a stargli dietro. E spingeremo il vecchio carro lungo il cammino. Una goccia del sangue del vecchio Nelson non ci farebbe alcun male.” Così recitava una delle canzoni recitate in onore di coloro che, attraverso le proprie vicissitudini marinaresche, si erano riusciti a guadagnare l’ideale simbolo di merito, e le conseguenti ricompense, di essere sopravvissuti alla prova finale di quel mondo. Un’impresa giudicata impossibile finché nel 1578 una delle navi impegnate nella celebre circumnavigazione del globo guidata dall’esploratore Sir Francis Drake, la Golden Hind, non venne spinta verso meridione da una tempesta mentre si trovava alla ricerca dello stretto di Magellano. Per trovarsi all’improvviso, con suprema sorpresa di ogni singola persona situata a bordo, in un vasto e ininterrotto tratto di mare: l’intercapedine situata, nelle precise mappe della nostra epoca, tra la punta meridionale del Cile e l’estrusione perpendicolare del più meridionale dei continenti. Ma poiché di necessità virtù sarebbero serviti “solamente” altri 38 anni perché gli olandesi Willem Schouten e Jacob Le Maire si avvicinassero a quello svincolo remoto, avendo cura di restare nella misura possibile vicino alla terraferma. Per poi chiamarlo, una volta attraversato il punto critico, come la città natale del secondo di loro: Kaap Hoorn. Un tratto di mare battuto da venti feroci e situato all’ombra di una costa frastagliata e scoscesa che non avrebbe lasciato scampo in caso di naufragi, di cui ancora lo stesso Charles Darwin avrebbe parlato con timore e reverenza durante il viaggio della HMS Beagle quasi due secoli dopo. Ma che oggi può essere affrontato con maggiore sicurezza, grazie alla solidità delle navi, gli strumenti di navigazione satellitare e la precisione della meteorologia moderna. Soltanto, in pochi ci saremmo immaginati di poter vedere agevolmente una scena simile: due persone a bordo di una barca a vela di quattordici metri, con l’unico aiuto addizionale del cagnolino di famiglia, che scherzando e ridendo si avventurano in quei luoghi come fosse la più ragionevole delle scampagnate. Mentre un cielo ragionevolmente plumbeo, ed una superficie che non è certo una tavola minacciano possibili e inquietanti conseguenze per la loro fragile incolumità personale. Un’impressione molto significativa per coloro che osservano Kate e Curtis della Sweet Ruca, influencer velici con 26.000 iscritti al proprio canale, senza particolari informazioni pregresse ma che tende ad essere alquanto ridimensionata nel momento in cui si apprende l’elenco delle loro numerose esperienze pregresse. Prendendo atto della determinazione, ed innegabile perizia, dimostrata negli oltre 100 video registrati nel corso degli ultimi tre anni, spesi al fine di approntare ed eseguire un effettivo giro della Terra partendo dal porto di Newport, in Rhode Island (pur essendo entrambi originari della regione dei Grandi Laghi). Un qualcosa che avrebbe necessariamente implicato, in base all’acclarata convenzione, il diritto a un vecchio marinaio di portare DUE orecchini e mettere ENTRAMBI i piedi sopra il tavolo. Per aver saputo dare prova di se stesso innanzi allo sguardo severo del Dio Nettuno…

mare

Il palazzo che appassisce nella giungla dal declino dell’economia turistica giapponese

Non è particolarmente facile da presuppore l’inclinazione a sopravvalutare il potere del cambiamento che può materializzarsi da una bolla. L’emersione di una condizione, dal punto di vista socio-economico, prodotta da presupposti transienti, che trova la sua formazione e cresce, cresce a dismisura provocando vasti presupposti di ricchezza e sostenibilità operativa. Ma le ragioni del commercio, così come quelle che riescono a determinare i leciti passaggi di un’intera epoca, risultano essere il prodotto più che altro di un fondamentale senso di fiducia. Al disgregarsi del quale, nessun altra cosa resta, che seguirlo silenziosamente nell’oblio. Se davvero “silenzioso” può esser definito tutto questo? L’ansiogena e continuativa decadenza, messa in mostra con impressionante nitidezza dagli esploratori in stie-urbex degli agglomerati derelitti, ma anche di quegli elementi che in buona sostanza erano soliti ruotare, tutto attorno all’opulenza del passaggio delle antiche scintille di gloria. Morte non è il giusto termine per definirlo. Né fondamentale ed irrecuperabile dilapidazione. Dinnanzi all’effettivo aspetto di una cosa come questa, l’imponente, straordinario e fondamentalmente unico palazzo dello Hachijo Royal Hotel, un tempo la più grande e lussuosa delle strutture d’accoglienza nell’intera regione amministrativa tokyoita. Pur trovandosi effettivamente situata in mezzo al mare delle Filippine, presso le spiagge laviche e nerastre dell’omonimo isolotto di appena 63 Km quadrati. Abitato al censimento del 2018 da 7.522 persone, trasferitosi su questi lidi a causa del miracolo definito verso la metà del secolo recentemente occorso “Le Hawaii giapponesi” o “Hawaii orientali” in forza del suo clima tropicale, una cultura distintiva e massicci investimenti per creare resort di siffatta natura. Eppure nulla, strutturalmente, che possa effettivamente venire paragonato a questo: oltre 4.000 metri quadri di stridente architettura modernista, arredata come un palazzo rinascimentale della vecchio Francia e sormontato da un’improbabile cupola sferoidale, affine a quella di un luogo di culto del Medio Oriente. E di fronte una grossa statua equestre di… Qualcuno, che dopo ricerche maggiormente approfondite si rivela essere niente meno che il fondatore ed originale costruttore della struttura Eiji Yasuda, che negli anni ’60 seppe dimostrarsi in grado di condurre a sublime coronamento quello che potrebbe definirsi come il sogno di molti. Ma che oggi resta più che altro mineralizzato, stolido e indefesso dietro l’effettivo schermo impenetrabile di vegetazione plurima e virulenta…

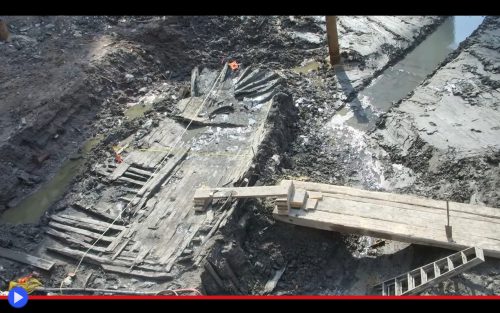

I resti della nave di 200 anni ritrovata sotto le macerie di Ground Zero a New York

Così tanto simile ad un essere vivente riesce ad essere un moderno agglomerato urbano, come un ingombrante Leviatano di cemento e vetro, che la parte verso cui possiamo volgere lo sguardo costituisce nella pratica sostanza solamente la metà dell’equazione. Mentre uno scheletro sepolto, nascosto nel terreno stesso che ne incorpora e nasconde i segreti, si estende speculare verso l’invisibile sottosuolo. E se qualcosa accade sotto l’incombente luce dell’astro solare, conseguentemente può riflettersi al di sotto. Con conseguenze, molto spesso, assai difficili da prevedere. Non è forse proprio questa la maniera in cui dopo il terribile attentato dell’11 settembre 2001, al crollo dei palazzi da cui conseguì una significativa perdita di vite umane, il mondò cambiò per sempre e assieme ad esso, la città colpita della Grande Mela… Creando onde concentriche destinate a propagarsi nella percezione culturale del mondo, i suoi sistemi, i metodi di comunicazione. Ed anche, in quelle strade ricoperte di polvere e macerie, dove fosse logico scavare, e cosa ne potesse emergere di fronte all’indistinta percezione del senso comune. Vedi il modo in cui i mezzi pesanti dei cantieri entrarono a far parte a pieno titolo della popolazione di Manhattan per oltre un decennio, mentre con le loro benne si trovavano a varcare la membrana della superficie per com’era stata lungamente definita dall’evidenza. E verso la fine di luglio del 2010, tra la terra ed i detriti del sottosuolo, videro riemergere qualcosa di oblungo e… Legnoso. Parti, se vogliamo, di un qualcosa di eccezionalmente significativo all’interno del panorama pregresso di New York City. Niente meno che un’imbarcazione, completamente sepolta in un presumibile momento antecedente del percorso storico umano. Lungo il percorso, per essere più precisi, dell’attuale Washington Street situata dove al tempo sussisteva unicamente l’acqua ragionevolmente trasparente dell’Hudson River. Prima che l’intraprendenza degli antichi costruttori di questa svettante meraviglia urbana dei moderni non portasse, attorno alla metà del XIX secolo, ad estenderne la pianta costruendo vaste piattaforma di terra reclamata. Ovvero accumuli nell’acqua della baia di vaste quantità di materiali, rifiuti e perché no, l’occasionale imbarcazione dismessa, idonea fornitrice di massa inerte e largamente idonea ad essere riutilizzata in una simile maniera. Una situazione tanto simile a quella degli scavi archeologici che tendono a fermare tanto spesso i lavori negli antichi agglomerati d’Europa, ma che risulta di sicuro più rara nell’appropriatamente denominato Nuovo Mondo, oltre a sollevare in quel frangente il ragionevole antefatto di un complicato mistero. Che avrebbe iniziato a palesarsi con la misurazione e datazione del relitto, tali da sottolinearne una latente difficoltà di classificazione…

Perché occorre controllare che la lingua non abbia gli artigli

Ovvero la crudele legge che vige negli abissi, ovvero la peggior giornata possibile di un pesce, ovvero la zampettante condanna dei sapori che percorrono le alterne strade della fame pinnuta. Riuscite ad immaginare nulla di più terribile? Rispetto a quanto la natura, nella sua infinita saggezza, si è fatta carico di progettare, al tavolo da disegno della lunga evoluzione pregressa. In cui è la sopravvivenza a farla da padrona, senza nessun tipo di rispetto nei confronti dell’estetica o percezione di gradevolezza, che d’altronde corrispondono a pensieri di esclusivo appannaggio della sensibilità umana. Come se gli umani, al posto di siffatte creature, non sarebbero perfettamente inclini a fare di molto peggio. “Ecco, guardami prima che l’apertura si chiuda di nuovo: sono la femmina di Cymothoa exigua o pidocchio mangiatore della lingua. Adesso puoi vedermi, fra poco sparirò di nuovo. Dietro l’uscio di quei denti utilizzati da viventi, l’ittico passaggio per il cibo e… Me.”

L’orrore in questo mondo può senz’altro assumere diverse forme. Poche tra le quali, tanto chiare ed oggettive quanto quella di una timida creatura aliena, nascosta nell’ingresso di un malcapitato sistema digerente. Saldamente abbarbicata là, dove idealmente si sarebbe collocato l’organo del gusto per eccellenza. Che in effetti non è particolarmente simile a un crostaceo come questo ma se lei/lui non è incline a formalizzarsi, perché mai dovremmo fare gli schizzinosi! Dopo tutto, si tratta essenzialmente della linea comportamentale di qualcuno che ha l’intento di serbare il proprio privilegio. Nella scelta di cosa mangiare e cosa, invece, lasciar scendere giù dentro l’esofago della creatura che si è ritrovata a contenerlo. Perché di sicuro, come ogni buon parassita che si rispetti, il pidocchio non vorrebbe mai che la sua casa morisse. Fin da quando, qualche mese prima, vi era entrato in guisa e dimensione di larva o mancae, assieme a vari altri rappresentanti della sua specie. Tutti rigorosamente maschili poiché nessuno nasce femmina, nell’universo circostanziale dell’isopode mangiatore di lingua. Ma ciascuno, purché degno, può aspirare un giorno a diventarlo.

Vita, morte e miracoli, come quello che conduce uno soltanto, tra milioni di spermatozoi, verso l’ovulo splendente che costituisce un simbolo del suo trionfo. Ed allo stesso modo, un occulto mangiatore tra dozzine d’altri, giù dentro la gola ittica e quindi fino all’agognata posizione di preminenza. Dove iniziare, un poco alla volta, a mettere in pratica il gesto terribile da cui prende il nome…