Fu così che il paradigmatico ricercatore, una generazione dopo l’altra, poteva aggiungere Qualcosa ogni volta. E quel Qualcosa diventava, mediante l’espansione del corpus concettuale di riferimento, il fluido stesso che forniva l’energia e la direzione al Progresso, di ogni campo tecnologico o in diverso modo rilevante per l’accrescimento della società umana. Per questo si è soliti riassumere l’allegoria nella metafora: “Nani sulle spalle dei giganti”, in riferimento al margine oltre cui tendiamo a espanderci, lasciando incrementare le aspettative in merito ai minuti che siamo predestinati a trascorrere nell’orizzonte materiale degli eventi. Ma è duplice il significato della scelta di una tale direzione, verso l’alto e in contrapposizione con la forza gravitazionale, quasi ad alludere all’incrementale grado di difficoltà che non può fare a meno di presentarsi, una volta dopo l’altra, eternamente rinnovato per riuscire a oltrepassare tale vetta precedentemente acclarata. Ciò a causa della cosiddetta somma collettiva della conoscenza, l’idea non certo effimera secondo cui per produrre qualcosa di nuovo, occorre avere ben presente tutto ciò di pertinente che abbiamo visto fino al presente momento. E non basterebbe una vita, per leggere tutti quei libri… Così come non sarebbe bastata già dalla metà del secolo scorso.

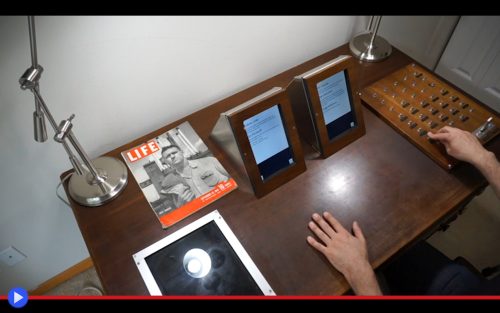

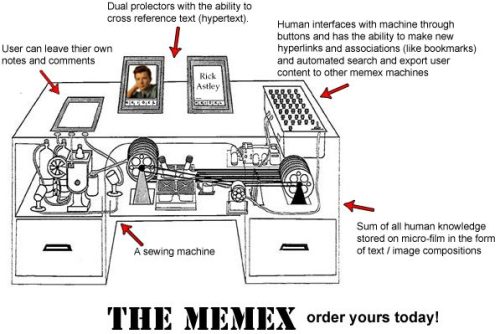

Sulla base di questa preoccupazione il rinomato ingegnere nonché amministratore dell’OSRD (Ufficio della Ricerca e Sviluppo Scientifico) degli Stati Uniti, Vannevar Bush, dedicò parte dell’estate del 1945 alla preparazione di un saggio in larga parte speculativo, che i commentatori privi di fantasia e visione non avrebbero probabilmente esitato a definire come pura fantascienza. Il titolo, As We May Think (Come Potremmo Pensare) non lasciava d’altra parte trasparire il piece de résistance fondamentale, un meccanismo delineato in modo assai specifico, che in breve tempo a suo avviso avrebbe potuto scrivere il primo capitolo di un nuovo e maggiormente democratico sistema dell’Accademia. Il suo nome: Memex e l’aspetto, grossomodo riconducibile a quello di una grossa scrivania da ufficio. All’interno della quale egli immaginava, sostanzialmente, l’intero contenuto della biblioteca d’Alessandria e molto più di questo, grazie all’applicazione della tecnica innovativa per l’epoca della miniaturizzazione fotografica, o microfilm. Il dispositivo in questione, sostanzialmente un tipo di calcolatore elettromeccanico, avrebbe dunque permesso all’utilizzatore non soltanto di consultare in modo rapido l’intero contenuto e proiettarlo sui due “schermi” dal piano inclinato, ma anche inserire le proprie note e soprattutto creare una serie di collegamenti alfanumerici, al fine di collegare determinate pagine o volumi sulla base del proprio pensiero o del proprio settore di studio. Bush aveva descritto a parole, in altri termini, il primo esempio noto di un ipertesto e al tempo stesso un’enciclopedia che poteva essere creata o modificata sul momento grazie all’intervento del suo stesso possessore. Molto più di Internet e al tempo stesso, molto meno…

In un’epoca in cui ogni brandello d’informazione è perennemente a disposizione di chiunque in qualsiasi momento, anche soltanto attraverso l’utilizzo del super-computer che portiamo quotidianamente nelle nostre tasche, può essere complesso interpretare il cambiamento radicale che poteva indurre a valutare una simile invenzione. Quando la creazione di una linea di pensiero, attraverso la redazione di un libro o di un articolo, doveva sempre considerare il modo in cui tale prodotto avrebbe avuto in seguito una forma fisica destinata ad un preciso punto dell’archivio generale di specifiche biblioteche o istituzioni universitarie. Dove non è detto che, a distanza di mesi o anni, sarebbe stato possibile riuscire a reperirlo di nuovo. Lo stesso Bush avrebbe citato, in un’iterazione successiva del suo concetto definita “il Memex rivisitato” la maniera in cui gli scritti del monaco austriaco Gregor Mendel, scopritore dell’ereditarietà genetica, erano rimasti perduti alla scienza per un periodo di oltre 30 anni fino alla fine del XIX secolo, prima di raggiungere gli occhi di persone in grado di comprenderne le implicazioni. Da qui l’idea della creazione di un sistema non soltanto capace di concentrare in un singolo luogo una grande percentuale dello scibile umano, così come d’altra parte teorizzato già in precedenza nel corso del suo lavoro con i microfilm all’OSRD, ma soprattutto organizzarlo in quelli che lui aveva definito trails, o percorsi. Ciascun contenuto dell’ingegnosa scrivania computazionale sarebbe stato a tal proposito associato a un codice, non soltanto richiamabile mediante il sapiente utilizzo delle leve e pulsanti collegati al meccanismo principale, ma che presentava anche l’opportunità di venire abbinato in sequenza assieme a nuovi appunti o aggiunte, che il proprietario avrebbe inserito mediante la lastra di scansione fotografica posta a lato del suo piano di lavoro, creando ed arricchendo il suo sistema di collegamenti trasversali. I quali avrebbero potuto, in seguito, venire condivisi. Un esempio nell’articolo parlava di come un archeologo interessato alla superiorità funzionale dell’arco turco avrebbe potuto teoricamente trasferire ad un collega il suo trail, affinché quest’ultimo potesse incorporarlo in una diversa ricerca relativa alla resistenza della popolazione europea all’innovazione tecnologica in epoca medievale. Simili percorsi avrebbero potuto dunque creare strade rivelatrici nel campo di studio della medicina, della fisica, della storiografia. Al punto che l’autore definiva la portata epocale di un simile apparato come paragonabile a quella della valvola termoionica, iniziatrice del concetto di elettronica al principio dell’Era Contemporanea.

Letteralmente pochi giorni dopo la pubblicazione del lungo articolo As We May Think sulla rivista The Atlantic, la prima bomba atomica sarebbe stata sganciata dalle forze statunitensi sulla città giapponese di Hiroshima. Cementando e rafforzando dolorosamente la fondamentale cognizione paventata dall’autore, secondo cui l’impiego della tecnologia di livello avanzato avrebbe deviato sempre più verso applicazioni dedicate all’acquisizione di potere e preminenza politica, piuttosto che strutture in grado di accrescere il potere democratico della conoscenza. Con il primo prototipo funzionante del transistor introdotto nel 1947 grazie all’opera di Brattain & Bardeen dei Bell Labs, il tangibile progresso tecnologico avrebbe dunque superato entro la successiva generazione la forma fisica meramente ipotetica del Memex. In modo rilevante a partire dagli anni ’60 e grazie all’opera di Douglas Engelbart e Ted Nelson, assieme agli altri pionieri dell’interazione uomo-macchina che trovarono maniere ancora più efficienti per organizzare, presentare e modificare l’ammasso dei dati lasciatoci dai trascorsi dei sempre più alti, sempre più irraggiungibili giganti ancestrali.

Sebbene nel guardare indietro, a un’epoca ancora priva dell’infinita utilità universale di un PC moderno, sia utile notare come la “scrivania magica” avesse un tipo di priorità etiche create a sostegno di un paradigma radicalmente diverso. In cui persone multiple, unite da collegamenti per lo più professionali o personali, avrebbero potuto collaborare a dei progetti senza l’attuale appiattimento delle fonti d’ispirazione, che tendono a passare per lo stesso filtro di una cosiddetta coscienza collettiva che non sempre opera nell’interesse di ognuno. In una perversione che al giorno d’oggi, con l’introduzione dell’intelligenza artificiale, appare ormai prossima alla massa d’accelerazione critica finale.

Laddove se davvero volessimo davvero emulare le funzionalità del vecchio Memex al giorno d’oggi, tutto ciò che occorrerebbe è un grosso hard disk e numerose copie personali, perciò immutabili, dei materiali che consideriamo interessanti o funzionali al nostro campo d’interesse professionale. Successivamente annotati e connessi l’uno all’altro tramite l’impiego di collegamenti autogestiti tra i diversi file di quello che potremmo definire un zettelkasten (schedario dei foglietti) rivisitato. Ma dove andrebbe a finire, a questo punto, l’importantissimo guadagno dei cosiddetti “giganti” dell’informazione digitale?