All’epoca il più giovane sovrano nella storia d’Europa, Michele I accedette al trono all’età di soli 5 anni quando il padre, il principe Carlo II, venne coinvolto in uno scandalo dovuto alla relazione controversa con Magda Lupescu, che lo costrinse ad abdicare. Ed il suo regno sarebbe stato probabilmente lungo e prospero a partire dal 1921, se non fossero intercorsi un paio d’importanti problemi: in primo luogo l’inefficacia del suo consiglio di reggenti, composto da suo zio Nicola e il Patriarca Miron Cristea, che portò il genitore a far ritorno a Bucharest dalla Svizzera per subentrargli per tutto il tempo della decade a partire dal 1930. E poi di nuovo nel 1947, dopo il periodo in cui la dittatura militare che si era sovrascritta alla monarchia rumena (ormai poco più che un simbolo) portò il paese ad allearsi con la Germania nazista, quando la rivoluzione comunista supportata dall’Unione Sovietica avrebbe portato all’abolizione della famiglia reale e la conseguente fuga in esilio dei suoi titolari sopravvissuti. Ciononostante figura tenuta in alta considerazione, in quanto discendente indiretto di uno dei più importanti personaggi della storia nazionale nonché membro della dinastia Hohenzollern-Sigmaringen, Michele I sarebbe in seguito stato accolto di nuovo dal suo popolo dopo la caduta di Nicolae Ceaușescu nel 1989, fino allo storico discorso tenuto il 25 ottobre del 2011 all’età di 90 anni. Sei anni dopo sarebbe infine deceduto, evento a seguito del quale gli venne fatto un funerale con tutti gli onori degni della carica che aveva un tempo ricevuto. Chiunque abbia dunque presenziato alla cerimonia, o l’abbia vista più probabilmente in televisione, ricorderà dunque un interessante manufatto collocato sopra il feretro del ex-monarca, scintillante nonostante l’assenza di materiali o pietre preziose. Una corona, chiaramente, ma di una foggia totalmente insolita ed inusitata: poiché questa fedele riproduzione della sola ed unica Coroana de Oțel, come lascia intendere il suo nome, era stata forgiata interamente da un metallo nominalmente vile. Nient’altro che ferro, laboriosamente lavorato in modo tale da imitare i fregi presenti nei tipici copricapi dei monarchi europei. E caso vuole che la storia di un simile oggetto risulti essere notevolmente interessante, in larga parte poiché rispecchia e permette di comprendere, in molte maniere, la storia della stessa Romania.

Per approfondirne l’origine tutto ciò che occorre fare, dunque, è riportare indietro l’orologio delle decadi fino all’ascesa di colui che la fece creare, scegliendola come l’allegoria dominante del suo concetto di potere e ciò che un signore supremo dovesse rappresentare, idealmente, per i suoi fedeli sudditi e sottoposti…

ferro

Il suono roboante della macchina che ricicla i tondini edili

Facile da fare, difficile da disfare, praticamente impossibile da riportare allo stato originario. Il cosiddetto rebar o tondino zigrinato, componente primario dell’armatura edile, viene creato mediante la lavorazione a freddo e taglio a misura di una letterale bobina di acciaio duttile, successivamente trasformato in una struttura rigida mediante la sollecitazione dei suoi atomi costituenti. Il che non significa che risulti essere, di suo conto, indistruttibile, come ampiamente dimostrato a seguito della demolizione di un edificio. Quando assieme al cumulo di cemento, inerentemente riutilizzabile a guisa di materiale riempitivo, si prende atto del tremendo groviglio composto da letterali decine, o centinaia di metri di queste sbarre di ferro e carbonio, particolarmente veloce ad arrugginirsi mentre si trasforma in un rifiuto buono soltanto per la fornace. Ecologia? Tutela dell’ambiente? Riduzione dell’impronta carbonica derivante? Tutte finalità difficilmente perseguibili, soprattutto in paesi in via di sviluppo, dove la spinta all’ampiamento e recupero edilizio supera talvolta i fondi a disposizione della maggior parte delle aziende. Viene infatti dal Brasile questa singolare macchina recicladora de vergalhão, che poi sarebbe un’espressione in lingua portoghese che allude al riutilizzo dei suddetti componenti, finché sono ancora “buoni” e ragionevolmente utili in un’ampia gamma di circostanze. C’è infatti una fondamentale problematica, che tende ad accomunare la maggior parte delle sbarre di rebar che vengono recuperate dal cemento d’implementazione, anche in condizioni ideali: le sinuose curve, gli angoli a gomito, le difformi piegature implementate al fine di ancorarle in posizione, così da evitare lo scivolamento e conseguente crollo (involontario) dell’edificio. Da qui l’idea della JP Botelho Máquinas, già individuabile anche nel catalogo di alcuni fornitori cinesi online, per semplificare un tipo di processo a cui semplicemente nessuno, fino ad oggi, era sembrato possibile fare affidamento. L’effettiva piegatura sul campo di questa tipologia di materiali, tradizionalmente effettuata a mano mediante l’utilizzo di attrezzi manuali simili a tridenti, aveva sempre richiesto un lungo tempo ed altrettanta perizia nell’esecuzione dei movimenti, tanto da rendere impossibile il ritorno sistematico alla situazione di partenza. Finché non si potesse disporre dell’aiuto di un particolare, ingegnoso ed automatico, coccodrillo…

Il chiodo indistruttibile che regge il quadro storico della città di Delhi

“Altissimo Sovrano, Shah di tutto l’Iran, guardiano della Fede, Punitore degli Infedeli, Servitore di Tahmasp, supremo Qurchi-bashi dell’invincibile armata di Persia, ascoltate la mia petizione. Il vostro indegno capo dell’artiglieria che avete onorevolmente incaricato di distruggere il pilastro sacrilego nella moschea di Allah non intendeva offendere la tua magnificenza. Ed ogni danno accidentale riportato al lato prospicente della Quwwat-ul-Islam nella Qutb, invero, è il risultato di un drammatico incidente. Come potevamo sapere, Luce dei miei occhi, che puntando la bocca del nostro cannone all’indirizzo dell’alto pilastro stavamo commettendo un grave errore? Giacché nel corso della vittoriosa campagna contro le diaboliche forze dei Mughal, molte colonne simili sono state avvistate dalle nostre truppe. Insegne appartenute un tempo, ci hanno detto, all’autorità suprema di un impero vecchio più 1.000 anni. Che l’imperatore di Maurya era simile impiegare per esporre il proprio nome e i conseguenti editti, incisi laboriosamente sulla loro superficie convessa. Ciascuna egualmente sgretolata, con la stessa rapidità ed efficienza, dalla forza inarrestabile delle nostre potenti armi. Così al Vostro glorioso ingresso nella piazza costruita dal grande taṣawwuf Muḥammad Bakhtiyār, la spada ingioiellata ancora sfoderata all’indirizzo dell’offensivo oggetto, abbiamo interpretato tale gesto come segno che fosse venuto il momento di far fuoco. Potrete dunque constatare, se vorrete ritenermi meritevole di un sopralluogo, la crepa orizzontale da noi causata a mezza altezza nel pesante orpello. Prova di una mira assolutamente perfetta, nonostante il risultante effetto sul pilastro di ferro sia risultato comparativamente trascurabile al confronto delle aspettative. Ma nessuno poteva, in tutta sincerità, immaginare che il proiettile sarebbe RIMBALZATO finendo contro il muro della moschea, causando i danni che purtroppo tutti ben conosciamo. Per questo, Supremo Signore, chiedo a voi ed ai vostri giudici clemenza. In fede, il vostro soldato e matematico Dehkordi, nell’anno della conquista (n.d.T.) 1739.”

Fortuna? Sfortuna. Prestigio? Problemi. Alterne furono le molte vicissitudini, e i trasporti pregressi, di uno degli oggetti maggiormente misteriosi dell’intera parte nord dell’India. Sotto ogni aspetto degno di essere annotato, un monumento. Ma anche un simbolo, importante e imprescindibile, di quello che un sovrano fosse in grado di commissionare la fine di rendere omaggio alla divinità che giudicava il proprio nume tutelare. Il potente, saggio e attento Vishnu, a grandi lettere indentificato, assieme al committente, sull’immancabile iscrizione principale a mezza altezza, di un qualcosa che potremmo paragonare dal punto di vista funzionale a un obelisco del Mondo Antico dell’Occidente. Firmato in modo “anonimo” da colui che stato ormai da lungo tempo identificato, grazie a ragionamenti di contesto, come Chandragupta II (r.c. 375-415) alias Vikramaditya, terzo dinasta e supremo condottiero della dinastia di Gupta, durata tra il quarto e il sesto secolo dopo Cristo. La cui stessa capitale, ancora oggi centro amministrativo dell’intero subcontinente, sarebbe stata destinata a polarizzare l’attenzione dei molti nemici e oppositori del potere centrale. Ragion per cui, probabilmente, all’epoca decise di far erigere il più grande omaggio nei confronti della fede, un pilastro commemorativo di metallo dell’altezza di 7,21 metri e un peso (stimato) di oltre 6 tonnellate, non qui ma presso il complesso di caverne di Udayagiri, sito di un monastero dedicato al supremo protettore del Dharma e del Mondo. Così come avevano già fatto i suoi insigni predecessori, benché utilizzando un modo nuovo e totalmente privo di precedenti. Come largamente spiegato dalle guide turistiche dell’attuale punto di riferimento, l’oggetto noto come pilastro di Delhi è frutto della tecnica di saldatura a fuoco di multiple fusioni di un materiale ferroso, dal contenuto carbonifero abbastanza basso da poter essere chiamato ghisa. Eppure ad oggi, dopo oltre un millennio e mezzo di esposizione agli elementi, esso appare ancora privo di ruggine e perfettamente integro nel suo complesso. La ragione, per chi ha voglia di considerarla, sfida con preponderanza l’immaginazione della gente…

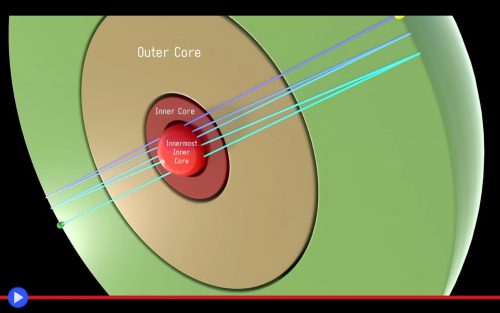

Nuovo approccio anisotropico conferma l’esistenza di una sfera di metallo al centro del nucleo terrestre

Un agglomerato di materia mantenuta assieme unicamente dalla forza imperscrutabile dell’attrazione gravitazionale, mantenuta sul binario di un tragitto relativo alla sua principale fonte d’energia: l’astro solare della propria antica stella. I cui strati superiori, come ben sappiamo, restano costituiti dagli stessi gas portati a un plasma riscaldato, in forza dei processi di fissione atomica che vengono prodotti nel suo nucleo interno. Ma le cose, tra i due poli contrapposti di quel sistema, sono forse meno distinte e contrapposte di quanto potremmo essere indotti a pensare, laddove ogni singolo pianeta incluso il nostro, contiene in se il seme possibile di un altro valido riferimento per costellazioni di una civiltà distante, semplicemente troppo piccolo e poco pesante, per poter dare inizio al processo produttivo di una quantità di luce ed energia bastanti a renderlo una fonte. Una prova? Arde al centro esatto di questa palla di terra (lo sferoide… Chiamato per l’appunto Terra) un oceano semi-solido con 2.260 Km di diametro, pari a circa due terzi rispetto a quello dell’astro lunare, al cui centro abbiamo saputo individuare, fin dagli anni ’30 dello scorso secolo, un nocciolo di ferro e nickel totalmente solido ed indipendente ampio a sua volta circa 1.120 Km, costituito principalmente da metalli pesanti, tanto remota quanto fondamentale per la nostra sopravvivenza. Ciò almeno in base alla teoria, attribuita nella sua forma contemporanea a Walter M. Elsasser (1904-1991) secondo cui la magnetosfera responsabile di proteggerci dalle più pericolose radiazioni del cosmo, tra cui soprattutto quelle del sopracitato ed idealmente “divino” astro e Dio dell’Alba, sarebbe il prodotto di una vasta dinamo alimentata proprio dalla rotazione che determina il succedersi di ogni singola giornata del calendario. Un sistema tanto complesso, in linea di principio, da aver visto la sua elaborazione matematica subordinata progressivamente all’introduzione di calcolatori sempre più potenti e che persino alla luce dei potenti computer odierni, ancora attende d’incontrare la prova finale e inconfutabile della sua esistenza. Ciò che gli studi pregressi sul tema del nucleo interno hanno lungamente saputo dimostrare, tuttavia, è che spesso l’elaborazione di metodologie ed approcci nuovi possono accelerare non poco il compiersi di tale processo tecnologico, fino all’ottenimento di rapidi e non prevedibili cambi di paradigma. Situazioni come quella per la prima volta prospettata dai geofisici Adam Dziewonski e Miaki Ishii nel 2002, quando presentarono al mondo accademico la fondata ipotesi dell’esistenza di un terzo strato del suddetto nucleo (e quinto dell’intero pianeta, includendo il mantello e la crosta) con un diametro possibilmente collocato tra i 300 ed i 400 Km, che loro chiamarono IMIC – Innermost Inner Core o “Nucleo interno del nucleo interno” tanto compatto e solido da risultare in qualche modo paragonabile alla singola biglia di un cuscinetto a sfera. Un modo particolarmente ingegnoso di vedere le cose, necessariamente supportato da diverse deduzioni empiriche non necessariamente, né completamente valide a convincere gli scettici di un tale tipo di spiegazione. Categoria il cui sacro compito ereditario parrebbe essere diventato ora esponenzialmente più difficile, a partire dalla pubblicazione lo scorso febbraio di un nuovo studio scientifico sull’argomento, opera di due scienziati dell’Università Nazionale d’Australia, a Canberra…