Soldati in equipaggiamento europeo dell’inizio del XX secolo che s’inoltrano entro una macchia di vegetazione densa di ombre e prospettive poco chiare. Convinti di poter sorprendere, grazie ad un’accurata pianificazione strategica, i capi della ribellione che ormai da svariate settimane impediva ai rifornimenti di raggiungere le fattorie dell’entroterra dietro i posti di guardia sui confini di Adjamé, la laguna costiera scelta per sfuggire al clima arido, le malattie e le belve del difficile territorio nordafricano. Quando il capitano francese della spedizione, facendo un cenno agli uomini di fermarsi a lato del sentiero, si protende ad ascoltare un suono trasportato dal vento. Come un ritmo stranamente meccanico ed irrituale, ovvero la lamentazione di una mistica creatura risvegliata. E allora tutti seppero che il loro intento era fallito. Poiché dall’altro lato della foresta, sollevandosi in maniera graduale, un secondo suono simile iniziava a riprodurre l’articolata risposta. Tutti ormai sapevano del loro arrivo. Il villaggio dei nativi, al termine di quella lunga marcia, li avrebbe accolti con musica, una festa ed abbondanti libagioni. Ma nessun colpevole da riportare nelle avulse prigioni…

Il problema principale del colonialismo è che il suo il suo funzionamento implicito non tollera, dal punto di vista di chi costruisce gli insediamenti, l’incontro e commistione di sistemi sociali contrastanti. In un capovolgimento storico di quell’integrazione tanto spesso evocata, al giorno d’oggi, nel commentare e limitare il verificarsi dei flussi di migrazione che non hanno mai cessato di operare al susseguirsi dei fattori della civilizzazione vigente. Così che il supposto “pentimento” dei grandi poteri dell’Occidente, col trascorrere dei secoli, si è trasformato in utile strumento con cui chiedere a popolazioni strategicamente in minoranza di “dimenticare” ciò che un tempo erano, annichilendo in modo molto pratico le differenze. Ma se invero dovrebbe essere la geografia, intesa come appartenenza storica di un popolo ad un luogo, a determinare il fato di costoro e i loro discendenti, perché un simile approccio non si applica anche alle cose che costituiscono la loro eredità tangibile, un potente filo di collegamento tra l’antico e il moderno? Se c’è stato un pentimento, perché non restituire ai popoli diseredati, quanto meno, i loro perduti tesori?

Si trattò di un importante punto di svolta, nella storia condivisa tra la Francia e i territori un tempo dominati sotto il suo vessillo nel vasto continente africano, quando l’attuale presidente Emmanuel Macron pronunciò il discorso del 28 novembre 2017 a Ouagadougou, in Burkina Faso, chiedendo scusa per la prima volta in merito a ciò che un tempo si era verificato. E promettendo di operare politicamente in modo concreto al fine di rimediare, nella misura in cui era possibile, agli strascichi di quel periodo storico di crudeltà e disuguaglianze. Cominciando con la compilazione del cosiddetto memoriale di Sarr-Savoy, una lista di alcune decine di opere d’arte africane (tra le oltre 90.000 possedute dai musei francesi) ai loro luoghi originari di provenienza. Una decisione che oggi, dopo molti ritardi di natura logistica ed amministrativa, sta iniziando finalmente a trovare margini concreti d’implementazione situazionale…

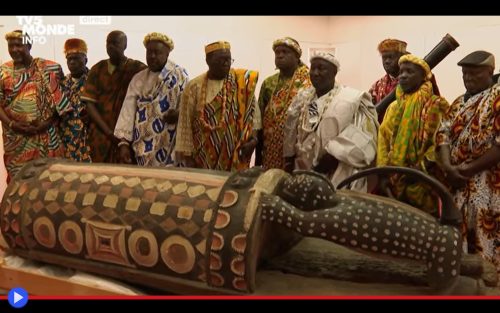

La scena si svolge dunque nel Musée du Quai-Branly a Parigi, dove una delegazione proveniente da quella stessa Costa d’Avorio compie il proprio ingresso nella sala chiaramente illuminata dell’esposizione principale. Svariati capi-villaggio in abito tradizionale ed almeno un paio di sciamani oltre a un rappresentante della casta dei guerrieri che oggi occupa una posizione per lo più cerimoniale. Sotto lo sguardo attento delle telecamere e restauratori dell’istituzione culturale del Nord del Mondo, il gruppo inizia dunque ad eseguire una stratificata cantilena accompagnata dal suono roboante dei tamburi. Nessuno si avvicina, né tenta in alcun modo di fermare le operazioni. Giacché il personale ha ben capito che il fondamentale scopo di questo esorcismo, inteso come avviso perentorio per il piano immateriale dell’universo, è proteggerli dall’ira di entità capaci di complicargli non poco l’esistenza.

Il nodo, chiaramente, è nel centro esatto dello spazio architettonico a disposizione: Djidji Ayokwé, il “legno che parla”, uno strumento musicale dalle proporzioni monumentali che aveva costituito, fino al principio dell’epoca contemporanea, un prezioso bene del popolo ivoriano degli Ebrié. Gli originali pescatori e raccoglitori che si erano insediati, a seguito di lunghe migrazioni in territorio africano, in quello stesso tratto di continente destinato a suscitare l’interesse dei governatori coloniali nell’epoca in cui ci si aspettava che una potenza europea degna di questo nome tentasse, in ogni maniera possibile, di estendere i suoi territori d’Oltremare. Ed sostanzialmente questo ciò di cui parla la storia di un simile oggetto, a quanto si racconta utilizzato tradizionalmente per trasmettere messaggi complessi tra i villaggi distanti, grazie alla sua capacità inerente d’imitare e riprodurre la lingua ritmica di queste antiche popolazioni. Essendo il Djidji Ayokwé, sostanzialmente, un tamburo tubolare lungo tre metri e mezzo, pesante 450 Kg e ricavato da un singolo tronco di iroko (gen. Milicia) albero dal legno molto resistente in grado di vivere fino a 500 anni. Implemento utile per finalità di comunicazione ed al tempo stesso sacro, come riscontrabile dalla fine opera scultorea che trova espressione nelle sue forme, consistenti della parte cilindrica ricoperta di bassorilievi per difendere la “voce” contenuta all’interno da spiriti malefici, così come i volti intagliati nella parte frontale, dove domina la figura dinamicamente stilizzata di un leone o pantera, animale dal profondo significato rituale nelle more tradizionali degli Ebrié. Oggetto famosamente sottratto a seguito di una delle molte spedizioni militari condotte per difendere gli insediamenti europei, per volere di un personaggio che le cronache orali di Goto Bidjan identificano come Simon Maurice, l’amministratore coloniale della regione di Yamoussoukro tra il 1902 e il 1904. Indipendentemente dal potere di cui era investito, il sacro tamburo costituiva d’altra parte un oggetto straordinariamente ponderoso. Che difficilmente avrebbe potuto essere spostato e nascosto, all’arrivo delle forze militari straniere.

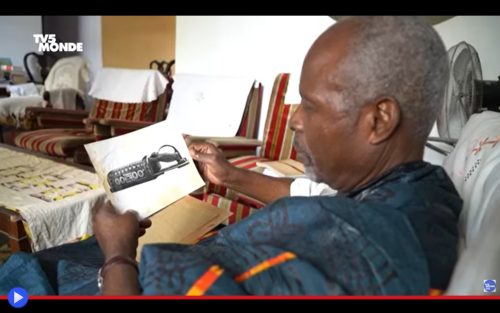

Il seguito della vicenda è prevedibile ma al tempo stesso sconfortante nei suoi principali elementi costituenti. Il ponderoso oggetto venne dunque trasportato fino alla capitale regionale di Abidjan, dove trovò posto come ornamento per il giardino della villa del governatore. Interdetto alla visita o anche soltanto lo sguardo dei suoi originali costruttori, nonché esposto alle intemperie un periodo di oltre 15 anni a partire dal 1916, prima di essere finalmente trasportato nel museo parigino dove risiede tutt’ora. In attesa che, successivamente all’esorcismo che si è compiuto orma da un paio d’anni, le operazioni di restauro vengano completate, in vista del trasferimento presso il Museo Nazionale ivoriano nella stessa Abidjan. Operazione tutt’altro che semplice, vista la condizione fortemente indebolita dell’oggetto, causa infestazione d’insetti xilofagi che hanno continuato, silenziosamente, a divorarlo dall’interno per letterali centinaia delle loro effimere generazioni. Potendo dimostrare in modo molto pratico, ai volubili umani, come si mantiene viva una tradizione.

Come si può dunque ampiamente desumere dai molti materiali a supporto della storia di questo tamburo, la restituzione dei beni sottratti ai popoli africani è oggi una questione molto sentita per i popoli direttamente coinvolti, sebbene molto spesso le credenze tradizionali prevedano che un bene o feticcio trasportato fuori dal suo contesto abbia ormai perso il proprio valore intrinseco, essendosi trasformato in una “cosa morta” acquisendo la prerogativa di contaminare negativamente le future prospettive degli esseri viventi. Il che aggiunge, chiaramente, un ulteriore ostacolo alla messa in opera del progetto di Sarr-Savoy. Per cui la restituzione del Djidji Ayokwé costituisce soltanto un primo, delicato capitolo. Che potrà determinare in maniera sensibile l’andamento degli eventi futuri.