Tra tutti i vicini di casa possibili, il più desiderabile parrebbe essere il facoltoso proprietario delle mura, che vivendo fisicamente altrove ne mantiene intonso il contenuto. Garantendo agli inquilini del piano di sotto l’assoluta tranquillità auditiva, l’assenza di dispute e la sempre gradita opportunità di dire ai propri conoscenti: “Si, io vivo in QUEL palazzo. Che ci crediate o meno, è una persona come gli altri.” Un eufemismo se mai ce n’è stato uno, per coloro che abitano i loft al secondo e primo piano del 141 di Wooster Street, la traversa di Manhattan che ha voluto tradizionalmente costituire il cuore pulsante di molte correnti artistiche newyorchesi. Nessuna, d’altra parte, in grado di raggiungere un simile punto estremo di coerenza a se stessa anche a discapito delle consuetudini acclarate. Le narici più sensibili percepiranno qualcosa d’insolito già quando si varca il portone d’ingresso. Un sentore remoto di palude, come di terra umida massimamente fertile, modificata dall’umidità dell’aria prodotta dalle moltitudini di una simile massa indivisa di umanità. Una volta preso l’ascensore fino al punto designato, a questo punto, una breve anticamera condurrà il visitatore in quella che potrebbe costituire a pieno titolo la scena di una dimensione aliena: una stanza dalle pareti perfettamente bianche, il cui parquet alla moda è stato totalmente ricoperto da uno strato di 56 centimetri di torba. Capace di estendersi e propagarsi dentro i dedali dell’attraente appartamento, per un gran totale di 335 metri quadri soltanto in parte raggiungibili dallo sguardo. Con soltanto una bassa barriera trasparente ad impedire a quell’ammasso di esplodere verso la porta d’ingresso, invadendo la tromba delle scale del condominio. Diversi pensieri si affollano a quel punto nella mente: il primo è quanto solido possa essere il solaio di tale struttura. Il secondo, quale sia il valore dell’immobile così esteso, in uno dei centri cittadini più famosi ed alla moda del mondo contemporaneo…

Il discorso sulla conservazione dell’arte, nella sua manifestazione pratica di una creazione immutabile fatta in ciò che è perituro per definizione, ovvero la materia, risulta tanto più facile da affrontare quanto più questa espressione umana viene limitata nei contenuti e metodi, da quella che potremmo definire come la consueta ragionevolezza del buon padre di famiglia. Riesce dunque tanto facile tramandare un bel quadro attraverso le generazioni, così come una statua dalle proporzioni affascinanti, che possa essere riconducibile ai canoni greci e latini rappresentativi del Mondo Antico. Ma che dire invece di tutte quelle opere appartenenti al canone dei cosiddetti avanguardisti, gli istigatori, i cavillosi per finalità offuscate, gli anticonformisti? Quelli che la buona società accademica, volendo usare un eufemismo popolare negli anni successivi la metà del Novecento, avrebbe scelto di raccogliere sotto il termine ad ombrello di troublemakers (piantagrane) entro cui avremmo potuto a pieno titolo inserire la figura eclettica di Walter Joseph De Maria, uno dei principali iniziatori del movimento generazionale della cosiddetta land art…

Immaginate, dunque, di nascere con la capacità di sfidare l’establishment, ma nessuna indole pugnace, perversione vandalica o l’intento di sfidare a duello i propri predecessori. Sarà a questo punto il passaggio successivo ed automatico, quello di trovare nuove valvole di sfogo per veicolare l’espressione del proprio sentire, sentieri operativi senza nessun tipo di recinto imposto dalla rigida convenzione degli ormai divinizzati insegnanti. Questo il clima intellettuale dei primi del Novecento, che avrebbero visto la nascita di movimenti come il Dadaismo, il Costruttivismo, il Suprematismo. Un passaggio da cui non sarebbe più stato possibile tornare indietro, finanche alla metà degli anni ’60 quando l’allora musicista affermato nonché disegnatore di automobili per hobby De Maria decise di trovare, finalmente, la sua vocazione. Consistente nella posa in opera del tipo di sculture, o per meglio dire installazioni artistiche, capaci d’instradare la mente dell’osservatore verso terre dalle implicazioni non direttamente collegate ai consueti tragitti della causa ed effetto. A partire dal disegno lungo un miglio del 1968, un gesto consistente di due linee parallele tracciate con il gesso nel deserto del Mojave, in California, vagamente riconducibile ai geoglifi della piana di Nazca del Perù meridionale. Dello stesso anno, la prima iterazione della Stanza di Terra fu posizionata in una mostra presso la Galleria Heiner Friedrich di Monaco, dando inizio ad una collaborazione con la famiglia del collezionista e magnate tedesco creatore della Dia Foundation che continua tutt’ora. Un punto di partenza che avrebbe portato alle creazioni successive e quello che sarebbe stato il suo periodo maggiormente caratterizzante.

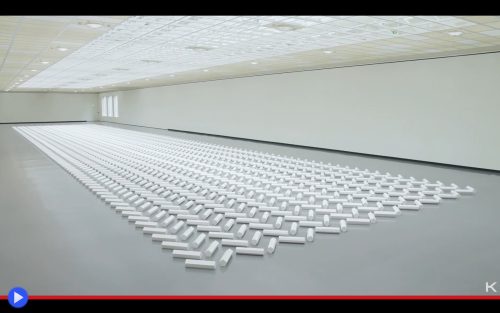

Fu così nel 1977 che dopo aver lungamente vagato nel Sud-Ovest degli Stati Uniti, l’artista con la propria equipe trovò a Quemado, Nuovo Messico, il punto destinato a ricevere quella che potremmo ancora oggi definire come la sua opera maggiormente iconica: i quattrocento pali d’acciaio piantati verticalmente nel terreno, di diverse altezze così da creare un piano orizzontale, destinati a ricevere il titolo in fieri di Lightning Field dal momento in cui egli stesso immaginò potessero attirare i fulmini durante i temporali. Nello stesso anno, con la sponsorizzazione della Dia Foundation finanziata dalle cospicue risorse dell’impero del petrolio Schlumberger, De Maria venne invitato a costruire una nuova stanza di terra, questa volta posizionata al centro esatto del mondo occidentale, in una delle singole città più rappresentative del cosiddetto sogno americano e conservata da una famiglia di custodi che vi risiede tutt’ora. Nacque in questo modo, uno degli spazi architettonici maggiormente atipici ed inaspettati dell’intera New York. Ma non l’unico collegato al suo nome, mentre negli anni ’70 la produzione assumeva proporzioni sempre più lontane dalle aspettative dei suoi sostenitori. Con il “Chilometro Verticale” (1977) un palo di ottone da 5 centimetri di diametro e 100.000 di lunghezza, infisso nel centro esatto di una parco cittadino a Kassel, Germania. Di cui l’unica parte visibile è la sommità a filo del terreno, suscitando non poche proteste dai vicini dell’opera, soprattutto in seguito al trambusto e la spesa necessaria per riuscire a metterla in posizione. Diametralmente all’opposto, nel frattempo, la versione newyorchese dello stesso concetto, il “Chilometro Infranto” (1979) costituito da una barra simile divisa in 500 segmenti al 393 di West Broadway, in un appartamento egualmente dedicatogli grazie all’investimento della Dia Foundation.

Passato improvvisamente a miglior vita nel 2013, all’età di 77 anni, l’artista Da Silva si è trovato suo malgrado ad anticipare con la propria produzione alcuni dei concetti collaterali di maggiore pertinenza nel segmento creativo della land art. Tra cui la domanda: chi davvero riuscirà a tutelare, conservare, continuare ad apprezzare opere con l’intento prolungato di sfidare la maestosità e ponderosa invadenza della natura stessa? Davvero è più importante chi conosci, piuttosto che il valore intrinseco del tuo gesto? Sostanziale espressione pratica di quel concetto profetico evocato dall’artista stesso in una propria giovanile antologia del 1960, probabilmente con intento provocatorio, secondo cui i grani disastri costituiscono la più alta forma d’arte sperimentabile dalla mente umana:

“Le cose grandi vincono sempre. Adesso pensate ad un inondazione, un incendio forestale, un tornado, un terremoto, un tifone, una tempesta di sabbia. Pensate alla rottura della calotta artica. Crunch. È nei disastri imprevedibili che le più alte forme si realizzano. Sono rari ed è per questo, che dovremmo essergli sempre riconoscenti.”