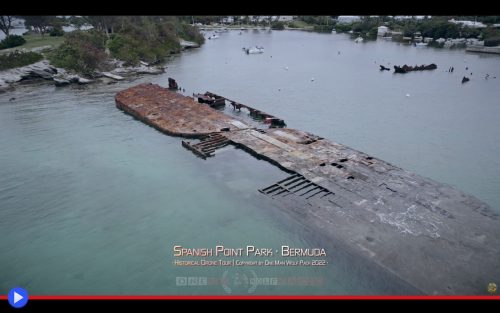

Un migliaio di chilometri d’Oceano dal continente più vicino ed appena 53 totali d’estensione: in un luogo dove si è tentato di sfruttare fino all’ultimo angolo di terra emersa, per non parlare dei preziosi punti d’approdo, può sembrare strano che un relitto poggiato sul fondale occupi il tratto di mare antistante al distretto che i locali chiamano Spanish Point, tra i più densamente popolati dell’isola famosa per i tetti bianchi delle sue abitazioni. Eppure alle Bermuda tutti riconoscono, pur non potendo recitarne necessariamente la storia, i 115 metri color ruggine del pezzo di metallo, fronteggiato da un ulteriore pezzo frastagliato della sua struttura originale, facente chiaramente parte di una nave sufficientemente grande da far pensare immediatamente all’epoca contemporanea. Un subitaneo senso di sorpresa potrebbe tendere per questo a scaturire, nella presa di coscienza che l’ingombrante orpello possa attribuirsi oltre 150 anni d’età, risalendo all’epoca in cui uno dei più duraturi territori d’Oltremare britannici costituiva soprattutto una base militare, ancor prima che una solitaria, atipica colonia e punto d’interscambio tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, dal destino strettamente interconnesso nei sentieri paralleli della Storia. Essendo stato costruito nei cantieri sul Tamigi della Campbell & Johnstone in quella stessa Londra di epoca vittoriana, che tra le molte meraviglie assemblate con il ferro e l’acuto ingegno aveva visto pochi anni prima nel 1854 il completamento dell’imponente transatlantico Great Eastern di Isambard Kingdom Brunel, paradossalmente l’unico vascello esistente a non poter beneficiare dei servizi dell’altrettanto innovativo “cantiere galleggiante” HM Bermuda (nomen omen) messo assieme per assolvere a uno scopo specifico, all’interno di un contesto molto particolare.

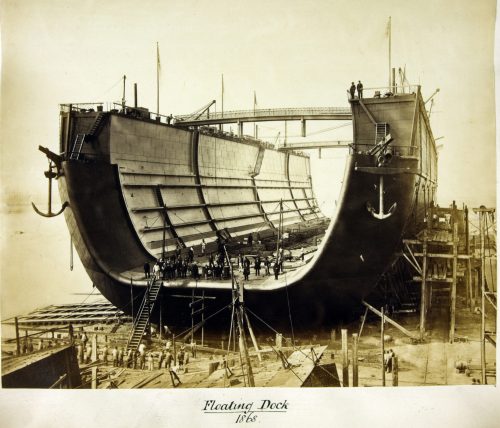

Vuole infatti un paradosso della geologia e del fato, che in un tale luogo strategicamente imprescindibile da quando la Rivoluzione Americana aveva privato Albione dei suoi porti americani, il principale tipo di pietra disponibile fosse caratterizzata da una composizione calcarea inerentemente porosa, poco adatta a mantenere l’acqua intrappolata più di qualche attimo, passaggio necessario per riuscire a sollevare i vascelli dalle acque oceaniche onde sottoporli ad opportuno studio e conseguente pulitura delle parti normalmente al di sotto della linea di galleggiamento. Da cui l’idea di guadagnare un differente approccio allo stesso obiettivo, consistente nel porre in opera un sistema totalmente realizzato a tal fine, nella terra dell’antica civilizzazione, che potesse successivamente essere portato in posizione per assolvere allo scopo necessario. Una sorta di semisommergibile ante-litteram, in altri termini, risalente alla metà del XIX secolo e con la forma estrusa di una prototipica lettera “U”, per certi versi simile al tipico half-pipe usato dai virtuosi dello skateboard per portare a termine le proprie distintive acrobazie…

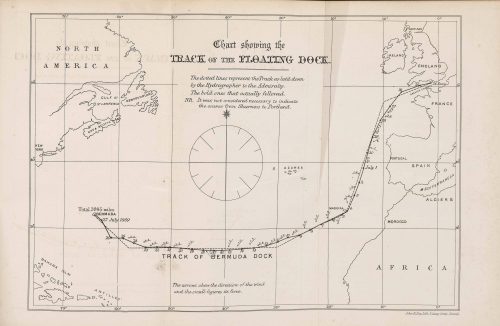

Famoso come punto di rifornimento e cantiere di riparazione, che fino a quel momento aveva effettuato le necessarie operazioni tramite l’impiego di argani capaci di far ribaltare obliquamente i galeoni, il porto di Hamilton nelle Bermuda poteva vantare la supervisione di alcune delle menti insigni maggiormente rinomate della Marina. Figure come il tenente colonnello del Corpo degli Ingegneri Andrew Clarke, tra i primi sostenitori dell’iniziativa ed uno dei responsabili di tracciare la rotta che avrebbe portato l’immenso battello dalla foce del Tamigi fino alla remota isola, passando per l’arcipelago di Madera di proprietà del Portogallo. Non mediante l’utilizzo di un motore a vapore incorporato, bensì venendo trainato nell’inizio estate del 1869, un miglio dopo l’altro, dalle due navi da guerra HMS Warrior ed HMS Black Prince, con l’aiuto per le manovre della fregata in legno HMS Terrible. Per un viaggio complessivo di 5.519 Km, compiuti ad un ritmo medio di 5 nodi con punte di 6, anche grazie alla grande vela incorporata trasversalmente tra le due paratie verticali del cantiere galleggiante. Fino all’arrivo il 28 luglio di quell’anno, quando cooperando con il supervisore generale del porto delle Bermuda, l’ammiraglio James Francis Wainwright, gli equipaggi responsabili dovettero iniziare le complesse operazioni di posizionamento innanzi ai moli Hamilton. Il che avrebbe richiesto, essenzialmente, il superamento della strettoia nota come i Narrows, un canale tra le alte scogliere che circondano l’approdo principale del porto. Dovendo perciò lasciare indietro le due grandi navi di linea, troppo grandi per incunearsi nella formazione utilizzata fino a quel momento, si decise d’impiegare le più piccole cannoniere Vixen e Viper, che assieme alla Terribile avrebbero guidato l’immenso oggetto fuori dal contesto a destinazione. Mansione ancor più difficile del previsto quando, dopo svariati giorni persi nell’attesa di un clima il più possibile clemente assieme all’alta marea, un vento improvviso minacciò di mandare il cantiere ad impattare contro un tratto di fondale pericoloso, al che si decise di gettare l’ancora e lasciare che poggiasse per un’intera notte sulla sabbia dorata della laguna. Il che non avrebbe impedito, ad ogni modo, di ottenere il giorno successivo l’obiettivo desiderato.

L’HM Bermuda, finalmente operativo, si sarebbe dimostrato dunque molto utile alla Marina, continuando a sollevare le navi ricoperte d’incrostazioni per oltre quattro decadi, con significativo risparmio di manodopera e tempo. Laddove esso stesso poteva piegarsi su di un lato altrettanto facilmente, bastando il pompaggio dell’acqua di sentina da una parte soltanto al fine di ottenere l’effetto desiderato. Vantaggi ancor più necessari in funzione del profondo mutamento sociale, che in quel secolo avrebbe visto l’emancipazione degli schiavi e dei prigionieri locali, iniziando a necessitare lo stanziamento di uno stipendio oltre alle grandi quantità di rum utilizzato tradizionalmente per scongiurare il rischio di eventuali ribellioni.

Uno status destinato a prolungarsi fino all’inizio nel XX secolo e l’arrivo nel 1902 di un secondo cantiere galleggiante, l’HM Admiralty Floating Dock No. 1, che con i suoi 166 metri complessivi di lunghezza ritornava nuovamente ad essere la più imponente struttura di quel tipo costruita fino ad allora.

Per quanto concerne dunque l’HM Bermuda, il destino della vecchia “U” sembrava ormai segnato. Allorché al completamento delle sue ultime mansioni, esso venne venduto come rottame da riciclare ad una ditta tedesca, che noleggiò alcuni rimorchiatori per portarlo verso il mare aperto, da cui l’avrebbe rimorchiato nel tragitto di ritorno verso l’Europa. Ancora una volta, tuttavia, il passaggio dalla zona protetta del porto di Hamilton si rivelò (molto) più arduo del previsto, portando l’immenso oggetto ad incagliarsi presso il parco oceanico di Spanish Point, dove si trova tutt’ora. E questo nonostante il tentativo, soltanto parzialmente riuscito, di farlo saltare in aria con la dinamite nel 1950 per volere del governo locale. Giungendo in questo modo a costituire il sempiterno e derelitto manufatto di un periodo storico che nonostante tutto, molti abitanti sembrerebbero cospicuamente ansiosi di lasciarsi alle spalle. Forse perché parla di un passato coloniale al servizio di un Impero interessato soprattutto al controllo di ogni spazio superiore al livello dei mari. Il che difficilmente può esser visto come il fondamento, incontestato ed encomiabile, di una futura Nazione.