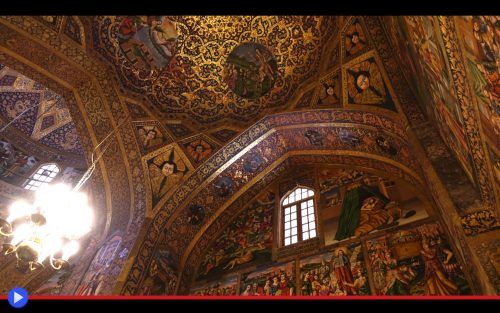

Oltre l’alto portale in pietra, il visitatore viene trasportato in un piano d’esistenza memorabile, dove ogni scorcio dello sguardo incontra e viene incentivato ad assorbire il sacro. Verticalmente richiamata verso gli angoli degli absidi costruiti con mattoni raffiguranti degli angeli e gli svettanti pennacchi geometrici adiacenti alla cupola soprastante, la vista incontra dunque le storie del vangelo, fedeli riproduzioni del paradiso e dell’inferno, nonché immagini tratte dalla vita di santi appartenenti alla vasta tradizione cristiana del Medio Oriente. Tappeti variopinti completano l’ambiente dando una continuità al disegno, che sembra sospeso nello spazio ed al di là del tempo. Questa è Vank (il “monastero”) una delle cattedrali maggiormente distintive a non essere ancora state inserite nella lista dei patrimoni culturali dell’UNESCO. Forse per le alterne vicende storiche, fino ai confini dell’Era Contemporanea, di coloro che tanto faticosamente s’imbarcarono nel progetto di costruirla?Tre secoli prima del maggior grande crimine compiuto contro la collettività del popolo armeno, per volere di quel gruppo di politici e rivoluzionari che avrebbero finito, successivamente al compiersi del proprio intento, per porre le basi della moderna nazione turca, una parte considerevole del popolo del leggendario patriarca Haik abitava le feconde terre sul confine dell’odierna Iran, praticando una propria versione del cristianesimo elaborata a partire dal IV secolo. Ciò a partire dalla conversione del sovrano Tiridate III, in grado di far risalire la sua discendenza fino al patriarca Noè. Centrale, nella risultante confessione, sarebbe risultato il precetto del cosiddetto miafisismo, secondo cui Cristo possedeva un’unica natura, frutto dell’unione tra le sue due parti non più contrapposte, umana e divina. In una situazione territoriale rimasta ragionevolmente stabile attraverso le alterne vicende dei suoi devoti, dall’era antica fino al tardo Medioevo, tanto che il cosiddetto Hayastan avrebbe assunto gradualmente il toponimo di Armenia, a partire dall’appellativo della più potente tribù locale. Ciò, almeno, finché il quinto shah safavide di Persia, Abbas il Grande, non intraprese un sanguinoso conflitto contro gli Ottomani nell’anno 1600, che avrebbe portato le sue armate a marciare con intento di conquista lungo tutto il Caucaso, la Mesopotamia e l’Anatolia centrale. Allorché transitando nella valle di Jolfa, dove si trovavano i principali centri religiosi e culturali delle genti discese dal patriarca, il potente condottiero decretò di fare terra bruciata principalmente per due ragioni: primo evitare, che gli armeni potessero allearsi un giorno coi turchi. E secondo, incentivare la loro migrazione entro i confini della capitale del territorio, Erevan, affinché quest’ultima potesse trarre beneficio delle competenze amministrative e commerciali di una delle etnie maggiormente unite e solidali del contesto geografico locale. Un’imposizione ottenuta con spargimenti di sangue relativamente contenuti, ed a seguito della quale nacque letteralmente dal nulla a partire dal 1606 l’intero quartiere di Nuova Julfa, lungo la riva sud del fiume Zaiandè, importante punto di riferimento in termini architettonici ed artistici nonché saliente congiuntura, ove Oriente ed Occidente convergevano nella creazione di un gusto estetico destinato a rimanere privo di termini di paragone…

Capace di presentarsi all’esterno come un edificio relativamente sobrio, vagamente simile ad una moschea causa il preponderante impiego di archi a sesto acuto, colonne portanti e la predominante cupola a cipolla, la cattedrale presenta alcuni elementi distintivi nel campanile architettonicamente separato e di concezione ortodossa, sotto cui trovano posto le tombe di alcuni insigni cristiani, inclusi un console russo ed un ufficiale militare inglese. Edificata principalmente negli anni tra il 1655 e il 1664, in sostituzione di una cappella più piccola e per volere dell’Arcivescovo David, la chiesa nota come “il monastero” si sarebbe dunque confermata negli anni come un importante scuola per lo studio della storia e le religioni, frequentata indifferentemente da appartenenti delle diverse elite culturali sia cristiana che musulmana. Forse anche in funzione di questo, le sue mura si sarebbero arricchite attraverso le generazioni della più variegata quantità di dipinti, da affreschi realizzati direttamente sui muri a quadri ad olio attentamente preservati, così da celebrare la gloriosa tradizione dei suoi costruttori. Certamente degno di nota, nonché capace di differenziarla dalle altre chiese armene dell’epoca, l’utilizzo ripetuto di motivi geometrici accanto alle diverse scene bibliche, possibilmente a richiamare un tipo di sensibilità conforme ai crismi iranici dei loro immediati vicini. Creando continuità con il suo ruolo collaterale di un luogo di studio, la cattedrale si dunque confermata in epoca moderna come luogo atto a ricordare ed approfondire gli antichi trascorsi delle tribù degli Hayk, principalmente grazie alla fornita biblioteca ed il museo adiacente. Tra le cui sale multipli reperti di ogni religione, incluso un capello da osservare con il microscopio sopra cui sarebbe stato miracolosamente scritto un brano della Torah. A completare il contesto, un memoriale dedicato al terribile piano etnico dell’epoca della grande guerra, durante cui una quantità stimata di un milione e mezzo di persone vennero costrette nuovamente ad abbandonare le proprie avite dimore, ma questa volta marciando fino alla morte in un deserto delle circostanze e l’empatia, che non offriva possibilità di scampo né prospettive di un doloroso ritorno. Quello che ancora oggi viene definito in certi ambienti il “cosiddetto” genocidio armeno, cui l’arte e le opere di costoro sarebbero sopravvissute nonostante tutto, in un fortuito lascito scampato all’intento di cancellazione di una collettività indivisa. Imprevedibili e contraddittori risultano talvolta, i rapidi risvolti e piegamenti delle alterne vicende umane.

Con una perizia estetica difficilmente trascurabile, che incorporava canoni provenienti direttamente dall’Europa e la partecipazione di artisti itineranti, la chiesa di Vank contiene anche una significativa quantità di statue. Tra cui il ritratto dell’arcivescovo Khachatur Kesaratsi, di Mesrop Mashtots ovvero l’inventore dell’alfabeto armeno e di svariati poeti del XX secolo, in parte opera del rinomato scultore Zaven Aivazian, successivamente emigrato in Italia.

Difficile non individuare, dal nostro punto di vista peninsulare, almeno una transitoria somiglianza nei dipinti con i dinamici e complessi affreschi della cappella Sistina, particolarmente nelle scene collettive delle rappresentazioni dell’aldilà che domina una parete della cattedrale. A pertinente e sempre valida dimostrazione che determinati concetti di bellezza ed il rapporto universale con la solennità religiosa attraversano intatti i confini nazionali creati artificialmente da coloro che la mettono in pratica sostanzialmente allo stesso modo. E la resistente, insuperata distinzione tra i popoli, che tanta sofferenza ha generato nell’incedere delle epoche intercorse dalla Genesi in poi.