Il Fato dà, il Fato toglie. Ciò è insito nella stessa concatenazione di causa ed effetto che governa il corso progressivo degli eventi. Ma è talvolta impossibile fare a meno di chiedersi che cosa sarebbe successo, se soltanto il battito d’ala della farfalla, alterando in maniera impercettibile il moto dei venti, avesse prodotto un effetto contrario al proverbiale uragano, impedendo il verificarsi dell’uno, oppur l’altro punto di svolta nello svolgersi di una particolare vicenda. Permettendo, per venire a noi attraverso un esempio, al rampollo ribelle Rust Heinz dell’eponima famiglia produttrice delle celebri “57 varietà di ketchup americano” fosse riuscito a superare nel 1936 l’esame presso l’università di Yale sul tema dell’architettura navale che avrebbe costituito la goccia in grado di far traboccare il vaso, portandolo a interrogarsi sul significato di un futuro già deciso dalle gesta del nonno e grande fondatore, mirante a ereditare l’azienda di famiglia senza nessun tipo di sforzo o difficoltà, né un importante lascito nei confronti del mondo. Oppure se soltanto, tre anni dopo, una fronte di bassa pressione capace di trasformarsi in alito d’atmosfera non avesse trascinato via il cappello trillby del suo amico temporaneamente al volante, di una potente Buick sopra il ponte di Westinghouse in Pennsylvania, portando quest’ultimo alla pericolosa manovra d’inversione che avrebbe portato all’impatto con un veicolo sconosciuto e il conseguente ferimento di cinque passeggeri, oltre alla morte di lui, l’uomo che alla tenera età di 24 anni aveva già una moglie, un figlio e un’idea (forse) capace di cambiare il mondo.

Già perché quando un pluri-miliardario per nascita decide di lasciare il nido e gettare via le catene imposte dalla sua eredità, generalmente, lo fa con un piano preciso e un progetto capace di garantire la propria indipendenza, pena il compiersi di un gesto del tutto privo di significato. E caso vuole che la passione, nonché il sole nascente del giovane Mr. Heinz fossero le automobili, particolarmente quando potenti, esteticamente notevoli o dotate di una qualsivoglia caratteristica fuori dalle normali concezioni veicolari precedentemente acquisite. Come la formidabile Cord 810 della Auburn Automobile con cambio automatico, fari a scomparsa e ben 125 cavalli di serie, prodotta nello stato dell’Indiana, al volante della quale aveva lasciato il Connecticut per recarsi ad Hollywood, come tanti altri giovani della sua generazione, con le stelle a brillargli negli occhi e il fermo desiderio di realizzare il Grande Sogno Americano. È cognizione ormai largamente acquisita il fatto che a questo punto, un tale personaggio avesse già ben chiara nella mente, se non addirittura disegnata all’interno della sua valigia, quella che sarebbe in seguito diventata la Corsair Phantom, una delle concept car capaci di lasciare il più indelebile segno nello stile e i propositi progettuali dell’intero terzo decennio del ‘900. Nonostante l’inaspettato concludersi della sua vita, per l’imprevedibile quanto fatale incidente, avrebbe portato la rilevante avventura ingegneristica a concludersi con la produzione del solo prototipo. Ma di che automobile stiamo parlando, signori miei!

california

A largo della California, l’isola con centinaia d’impossibili bisonti

Misura soli 35 per 13 Km, l’isola dedicata a Santa Catalina, appena sufficienti a contenere il suo incredibile segreto. Non potrà esserci la nebbia, poiché rara a queste latitudini (per non dire impossibile) ma anche questo regno di una Camelot moderna, coi suoi fittizi cavalieri, gesta eroiche e irrintracciabili tesori, si rispecchia nella vista speculare di un regno fatato posto al di là del mare. La cui capitale e principale centro abitato porta il nome assai riconoscibile di Avalon, che gli fu dato per la prima volta dallo speculatore edilizio George Shatto nel 1887, fermamente intenzionato a trasformare tali coste in un resort turistico di grido, durante anni d’oro del primo boom economico nella California del Sud. Siamo innanzi, dopo tutto, a niente mento che Los Angeles, con le sue molte industrie, i pozzi di petrolio e i palazzi destinati ad ospitare, di lì a un paio di generazioni, il mondo ancora imprevedibile di coloro che avrebbero reso grande l’invenzione del cinematografo, creando un metodo di svago destinato ad influenzare l’intera cultura dell’intrattenimento, all’interno delle oscure sale di proiezione del mondo. Ma per chi dovesse avvicinarsi a questo luogo, posto sopra un isola chiamata Catalina, ciò che lascerebbe l’impressione più profonda è indubbiamente la sua fauna. Composta di piccole volpi, scoiattoli, l’occasionale aquila di mare ed un possente drago di distanti pianura. Nell’accezione largamente più tangibile della sua versione nordamericana, il pacifico, drammatico, flemmatico, PELOSO Bison bison, più comunemente detto bufalo del Nuovo Mondo.

Come, dove, soprattutto quando e poi… Perché? Un simile gigante del contesto biologico, evoluto per riuscire a prosperare in mezzo al regno sconfinato di vastissime pianure, dove ebbe a ritrovarsi, per sua somma sfortuna, sul sentiero di coloro che necessitavano di carne o pelle o le ossa per costruire validi ornamenti, copricapi di culture sostenibili dapprima, quindi caccia scriteriata posta in essere dall’uomo bianco. Finché verso la fine del 19°, una fatale combinazione di carente cultura ambientalista e malattie trasmesse dalla vacca domestica l’avrebbero condotto fin all’estinzione. Ovunque ma non lì, nell’entroterra di Yellowstone a settentrione, luogo da cui secondo le leggende, sarebbe provenuto per vie traverse questo assurdo branco, capace di raggiungere al suo massimo la cifra impressionante di 600 esemplari, prima di ridursi, grazie a interventi di controllo delle nascite, fino all’odierna e più gestibile cifra di 150 giganti. Un evento la cui prima attestazione pubblica compare nel giornale Catalina Islander del 24 dicembre 1924, quando alla vigilia di Natale, abitanti locali ebbero modo di avvistare da lontano quattordici “bufali” dal peso stimato di 680 Kg ciascuno, all’interno del terreno dell’allevatore locale Arnold Gillat, che secondo un ipotesi dell’articolista coévo, probabilmente li aveva fatti trasportare fin lì a caro prezzo, al fine di impiegarli nella produzione di un qualche film. La cui natura resta, almeno formalmente, del tutto incerta, benché il folklore locale sia stato in grado d’identificare la pellicola in questione in “The Vanishing American” di George B. Seitz (1925) opera muta dedicata al duro conflitto delle popolazioni cosiddette pellerossa con i formidabili coloni del vecchio West, capaci d’impugnare con fermezza le armi inarrestabili della presunta civilizzazione. Spiegazione che presenta, d’altra parte, un chiaro e indubbio problema…

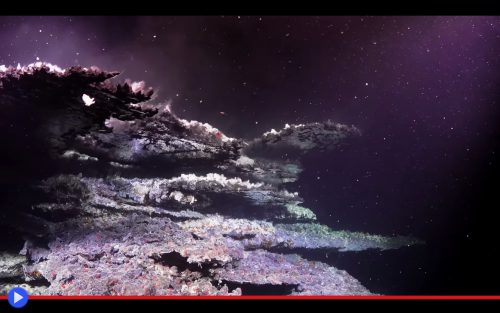

Il paesaggio ultramondano di un diverso golfo della California

È una tipica sequenza cardine di ogni racconto di fantascienza che si rispetti, quella in cui l’esploratore cosmico sbarcato dalla sua astronave mette piede sul suolo alieno di un distante pianeta, poco prima di guardare verso l’alto e… Segue descrizione di un diverso cielo: spesse volte, caratterizzato dalla presenza di astri multipli, come una pluralità di lune o soli. In casi estremi impreziosito dall’inesplicabile presenza di macigni o veri e propri monti fluttuanti, come quelli del film Avatar da cui decollavano creature simili ad uccelli o draghi. E poi ogni volta, inevitabilmente, connotato da una tonalità atmosferica supremamente insolita, col che intendo una colorazione dalle tinte elettriche o pastello, tendente ad un qualsiasi punto dello spettro che sia sufficientemente diverso dall’azzurro che ci è maggiormente familiare. Un cielo viola, verde, color rosso scuro. Qualche volta, un cielo rosa? E quali gas potrebbero comporre una così insolita miscela? Metano. Lo sappiamo molto bene, in quanto ciò succede, a quanto ci è permesso di sapere oggi, almeno in un particolare luogo sulla Terra. O forse sarebbe più corretto dire, sotto la superficie degli oceani che circondano le nazioni…

Esistono essenzialmente due tipi distinti di spedizioni scientifiche: quelle che partono con una meta già conosciuta, al fine di analizzarla in maniera più approfondita e tramite l’impiego di strumenti migliori. E poi c’è il caso messo ulteriormente in pratica dalla nave RV Falkor a partire dalla fine di febbraio del 2019, vascello facente parte della dotazione dell’Istituto oceanografico californiano Schmidt, di un intero team di biologi, geologi e altre figure interdisciplinari con il fine di dirigere lo scafo verso particolari sezioni del territorio che nessuno, prima di allora, si sarebbe mai sognato di analizzare. Perché è proprio quello il caso in cui si scopre, indipendentemente dalle aspettative precedentemente acquisite, che i paesaggi descritti da Arthur C. Clarke ed Isaac Asimov non erano poi così lontani dalla verità. Soltanto, avevano sbagliato nel puntare i telescopi della loro fervida fantasia verso l’alto, piuttosto che in direzione delle occulte profondità marine. Immaginate dunque la sorpresa della Dott.sa

Mandy Joye dell’Università della Georgia, una delle figure in capo all’operazione, quando accendendo gli schermi connessi alle telecamere in alta definizione del ROV (sottomarino a controllo remoto) SuBastian presso un particolare hotspot vulcanico del Mare di Cortez, segnato sulle mappe in via meramente preliminare, vide la cabina della nave illuminarsi del colore dei fiori di ciliegio, mentre veniva a patti con una serie di sagome vagamente riconoscibili a pagode giapponesi. Ed è proprio questo il luogo, rimasto senza nome e una collocazione geografica precisa probabilmente al fine di prevenire (o almeno ritardare) l’inevitabile assalto da parte dei turisti, che compare in alcuni video di supporto pubblicati sul canale ufficiale dell’Istituto, dimostratosi nelle scorse settimane in grado di stimolare più di una descrizione poetica con tanto di metafore sui razionali blog e testate di argomento scientifico. A tal punto, quei colori e quelle forme sembravano fuoriuscire dalle usuali aspettative del caso…

4 ruote, 4 zampe: l’auto-cane fuoristrada della California

Almeno quindici dozzine di telecamere, portate dagli spettatori per assistere ai momenti più memorabili della King of the Hammers del 2015, famosa corsa annuale tenuta in prossimità della base militare di Johnson Valley, nella zona di San Bernardino. E in quel saliente attimo, puntarono tutte nella stessa direzione. Non è difficile capirne la ragione… Mentre il granchio, il ragno, la creatura, il mostro di metallo appartenente ad una specie senza nome, fuoriuscito dalla scuderia segreta del produttore di trebbiatrici del Nebraska Alec Yeager, si apprestava ad affrontare il ripido percorso noto come Backdoor (la “porta sul retro”) composto da un pendio disseminato di ponderosi ed impressionanti macigni. Una sfida molto spesso insuperabile, per i più orgogliosi Rock Crawlers iscritti a questa particolare giornata di gara, ma non per costui. Che al sopraggiungere del primo ostacolo troppo alto, per quella che si presentava all’apparenza come un semplice buggy costruita su misura, rivela all’improvviso l’arma, per così dire, particolare: di una ruota che si pianta a terra, e inizia a sollevare il corpo del veicolo, subito seguita da quella in opposizione, attentamente riposizionata qualche metro più in avanti sul sentiero. Quindi, tra il sussistere dello stupore generale, lo stesso avviene con le altre due e via da lì in alternanza, finché la montagna non diventi un mero passo intermedio verso la meta del traguardo finale. E tutto grazie all’inventiva di colui che in linea di principio, doveva mettere la sua materia grigia di progettista al servizio di un compito straordinariamente mondano e semplice, come quello di raccogliere e preparare il grano?

Così può accadere talvolta, nel mondo della pubblicità, che un’associazione di pensieri concepita unicamente per accrescere le entrate di una compagnia finisca per portare avanti un messaggio valido al di là della semplice convenienza, perché proveniente da un remoto ambito situazionale. E di certo negli Stati Uniti in molti ricorderanno, ancora oggi, la storica pubblicità del Super Bowl andata in onda nel 2012 (come passa il tempo!) per il RAM Truck, l’iconico pick-up prodotto originariamente sotto il marchio della Dodge ed oggi parte integrante della grande famiglia Fiat Chrysler Automotive, intitolato “E fu così che Dio creò l’agricoltore”. Con immagini eleganti e semplici, di un grande ranch come ne esistono migliaia, primi piani di bambini e veterani di quel mondo, accompagnate dalle memorabili parole di Paul Harvey, direttore radiofonico e portavoce dell’associazione FFA (Future Farmers of America) che ispirandosi a una definizione degli anni ’40, immaginava una parafrasi del creatore supremo, in cui quest’ultimo elencava le capacità necessarie per svolgere il secondo (?) più antico lavoro al mondo; “Mi serve qualcuno che sia abbastanza forte da domare un vitello, ma abbastanza gentile da mettere al mondo il suo nipotino; qualcuno che possa chiamare i maiali, o redarguire macchinari irrequieti; tornare a casa affamato ed aspettare che la moglie abbia finito con le proprie ospiti, eppur dicendo loro di tornare anche il giorno dopo, con sincerità.” Percorrendo fino alle più estreme conseguenze, di quell’auto sfolgorante con il logo in bella vista, un sentiero di quella che potrà apparire un’associazione in qualche modo labile, ai nostri occhi e orecchie di Europei. Provate invece, soltanto per un attimo, a ripercorrere l’ampia serie di problemi che caratterizzano la vita di chi opera in zone rurali e circondate da praterie e deserti, così straordinariamente distanti da qualsiasi tipo di assistenza meccanica immediata. Assai probabilmente incontrerete, molto presto, l’evenienza di accidenti o guasti motoristici, il che fa del contadino medio americano, anche un valido meccanico, riparatore ed inventore di approcci in qualche modo innovativi al mondo dei trasporti. Ed ecco in quale modo, lungo il procedere dei lunghi anni, presero forma gli svariati mezzi veicolari della Kiss Off-Road, compagnia collaterale del più rinomato produttore di macchine agricole della cittadina di Hendley, NE…