Il turista sufficientemente coraggioso da spingersi fino in Asia Meridionale in questo mondo affetto da guerre, instabilità politica, strascichi di pandemie latenti, potrà idealmente giungere ad un certo punto del suo itinerario fino all’antichissima città pakistana di Multan. Sito del tempio di Bahauddin Zakariya, la tomba di Shah Gardez, la moschea di Shahi Eid Gah. Luogo ove nei tempi più remoti, un particolare culto di venerazione dell’astro solare aveva portato alla costruzione del più vasto santuario a Surya, prima tra le cinque divinità astrali nel Panchayatana puja. Luogo d’incontro sincretistico tra discipline culturali e stili di vita differenti, per la prima volta noto alla cultura occidentale per l’assedio e successiva conquista ad opera del grande Iskandar, il conquistatore passato per la Persia che i macedoni chiamavano Alessandro Magno. E sarà in quel fatidico momento, camminando per le strade di un centro storico pieno di siti e personaggi interessanti, che potrà capitargli di scorgere una nota di colore tra le botteghe di artigianato tradizionale: motivi geometrici e floreali, ripetuti geometricamente sopra il novero di un variegato catalogo d’oggetti, con vasi, soprammobili e infiniti recipienti. Ma tra tutti, assai notevoli, risulteranno essere i fungoidi paralumi sollevati dalla superficie degli scaffali, per intrappolare e lasciar filtrare l’intensa luce pomeridiana attraverso lo spessore diafano del proprio involucro semi-trasparente. Come se fossero meduse, o impossibili sculture di carta velina, ciononostante sufficientemente compatte da mantenersi solide durante gli eventuali spostamenti. “Un materiale polimerico probabilmente frutto dell’industria moderna” potrà forse elaborare qualcuno tra i passanti disinformati, ingenuamente tratto in inganno dall’inconcepibile commistione di fascino ed efficienza. Almeno finché non gli riuscirà, nel corso dello stesso giro, di acquisire l’esperienza dei fabbricanti all’opera dinnanzi agli occhi della gente. Poiché nella produzione della cosiddetta lampada Naqashi, applicazione pratica dell’omonima pittura affrescata originariamente tipica della decorazione architettonica di luoghi sacri o privati, si dice siano coinvolte in genere tra figure d’artigiani distinti: il naqash o pittore; il kumhar, costruttore dello stampo tipico costruito con l’argilla; e l’essenziale dabgar, esperto conciatore della pelle di una bestia simbolo di queste terre, situate sul confine del deserto del Cholistan. L’ideale nave dalle gobbe assai riconoscibili, per questo, egualmente utile per la dissipazione del calore e l’immagazzinamento d’acqua utile a garantirne la difficile sopravvivenza. Benché gli animali, in questo come qualsivoglia altro luogo frequentato da civiltà complesse, sono essenzialmente mantenuti ed asserviti allo scopo di fornire pratici vantaggi per l’uomo, continuando ad essere utili anche nel periodo successivo alla propria inevitabile dipartita. Da cui è sistematico, entro le mura dell’originale capitale del sultanato di Langah, l’inizio di un percorso che potrebbe anche portarli ad essere perennemente immortalati sopra il comodino del proprio stesso riconoscente padrone…

tradizioni

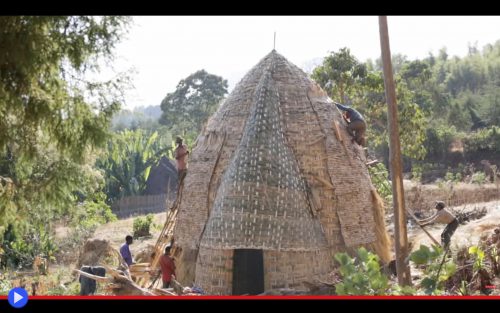

Il popolo che intreccia il bambù per vivere all’interno di cesti giganti

L’ambiente, la cultura, i materiali disponibili e le tradizioni più che secolari costituiscono la congiuntura tramite cui popolazioni definiscono le modalità manuali per esprimere il proprio senso della convenienza e necessità operativa. In questo particolare senso, l’artigianato è non soltanto un mezzo di espressione primaria, ma talvolta l’effettiva manifestazione di uno stile di vita, l’energica modalità di dare forma e in qualche modo superare le asperità del vivere quotidiano, derivanti dallo stesso primordiale istinto di sopravvivenza umano. Logica secondo cui, tra tutte le creazioni della gente indivisa, forse la più singolarmente imprescindibile ed universale resta quella di un’abitazione ideale, somma realizzazione al culmine di plurimi tentativi pregressi di miglioramento ed ottimizzazione dei approcci possibili approcci tecnologici a propria disposizione. Approcci come quello, fondamentale per l’etnia tribale dei Dorze, della tessitura ed intreccio su una scala distintamente variabile, dal singolo oggetto ed accessorio per l’abbigliamento, fino all’equivalente in Africa Orientale di un grattacielo. Fino a 12 svettanti metri, nel momento in cui viene completata, la tradizionale dimora della keeththa o kaara sta in effetti alla più tipica capanna delle highlands etiopi come una magione dal designer di larga fama ad una semplice villetta a schiera di una vasta periferia urbana. Eppure non soltanto la sua costruzione è parte del corpus culturale alla base e fondamento della cultura collettiva dei locali, ma essa è percepita come parte di un’eredità facente parte del patrimonio collettivo, anche quando molti tendono oggigiorno a preferirgli una più conveniente dimora costruita in terra battuta e con il tetto di lamiera costruita secondo metodi d’importazione europea. Soluzione… Relativamente valida, ma che difficilmente sopravvive per gli oltre 80-90 anni di strutture come queste, garantendo inoltre un ricircolo dell’aria da piccoli fori nella parte superiore, tali da impedire l’ingresso di quantità eccessive di mosche, zanzare ed altri insetti molesti. E questo senza neanche entrare nel merito di come una casa di siffatta natura possa costituire un piacere per gli occhi di chiunque ami l’armonia esteriore nel suo legittimo contesto d’appartenenza, garantendo un’obliqua e trasversale fonte di guadagno grazie al mercato contemporaneo del turismo.

Basta in effetti giungere a destinazione nella cosiddetta Dorze Town, situata all’altitudine di circa 3.000 metri sopra la città di Arba Minch, negli immediati dintorni del lago Margherita, per essere trasportati all’interno di un mondo fuori dal tempo, che potrebbe appartenere ad epoche distanti nell’itinerario indefesso di chi è sempre stato in grado di ottenere tutto il necessario dal suo legittimo ambiente di provenienza. Dove osservare i tessitori al lavoro, con il tradizionale telaio manuale di un’antica tribù guerriera, le cui stoffe variopinte furono per lungo tempo alla base di commerci particolarmente redditizi, così come quelli praticati dall’attuale e fuori contesto negozio di souvenir. Costruito di suo conto, come tanti altri edifici del posto, secondo un preciso ed assolutamente imprescindibile piano regolatore…

L’arduo viaggio di ritorno delle insegne totemiche intagliate dalle tribù canadesi

Nel 1790 il colono del Nuovo Mondo John Bartlett, sbarcando presso il villaggio di Daidans sull’isola di Landara, vide qualcosa che l’avrebbe lasciato profondamente colpito. Una serie di case dei nativi costruite in legno di fronte alla spiaggia, ciascuna della quale presentava un ingresso ricavato da un ponderoso tronco di cedro rosso, intagliato per rappresentare il volto distorto di una persona. Invitando gli abitanti ed eventuali ospiti a fare il proprio ingresso tra le fauci di simili creature o ponderose entità sovrannaturali. Perché sembrava del tutto impossibile, in quell’epoca appesantita dai pregiudizi, che “popoli selvaggi” potessero essere in grado di costruire opere ed architettoniche tanto complesse, senza aver ancora ricevuto nessun tipo di aiuto da parte dell’uomo bianco. Una situazione, d’altra parte, molto presto destinata a cambiare, all’apertura dei commerci con le Prime Nazioni o popoli indigenti dell’attuale territorio canadese, i quali avrebbero acquistato con notevole trasporto ogni attrezzo metallico per la cesellatura del legno, atto a sostituire quelli precedentemente posseduti e costituiti in pietra, osso e affilatissimi denti di castoro. Così che entro l’inizio del XIX secolo, l’antica arte della costruzione di pali totemici, eretti da queste genti con un’ampia varietà di scopi non soltanto, né primariamente di natura religiosa, fiorì più che mai in precedenza, portando alla creazione seriale di eccezionali meraviglie artistiche capaci di mostrare una vena creativa “Paragonabile a quella dei nostri Turner e Gaugin, Van Gogh, e Cézanne.” Benché il testo rilevante del 1950 dell’etnografo Marius Barbeau, intitolato per l’appunto Totem Poles, non mancasse di notare all’interno dello stesso capitolo come si trattasse di “Un’arte ormai legata ad un passato che è scomparso da tempo, mentre l’energia culturale delle antiche tribù sta scomparendo da questa e tutte le altre regioni del mondo.” Un’affermazione ironica, tutto sommato, se si considerano i fatti storici intercorsi tra i due momenti: le dure e repressive leggi, tra cui la più famosa resta quella contro i potlach (celebrazioni collettive spesso culminanti con l’erezione di un totem) del 1867, sottoscritte entusiasticamente da parte del Parlamento Canadese con la ferma intenzione di accelerare “l’integrazione” e generosa “conversione etica” delle genti native, così da farne membri produttivi e pienamente sottomessi ai crismi della cosiddetta società contemporanea. Una vera e propria aberrazione in tal senso, forse tra le malefatte peggiori commesse durante la colonizzazione dell’America settentrionale, che avrebbe portato all’eccesso surreale delle scuole aborigene residenziali, luoghi presso cui venivano introdotte e segregate dai loro cari le nuove generazioni dei cosiddetti indiani per imporgli un’educazione cristiana e l’assoluta proibizione di dare continuità alle proprie tradizioni ancestrali. Con i trascurabili effetti collaterali di subire occasionali molestie di natura pedofila e/o perire in massa a seguito d’epidemie di tifo e vaiolo importate dalla buona, vecchia Europa. Mentre di pari passo, nei terreni di caccia, cimiteri, luoghi sacri e villaggi dei loro genitori, qualcosa di altrettanto iniquo stava portando all’innegabile furto del più prezioso avere di queste genti: gli alti pali totemici ricavati da un singolo tronco di cedro nel corso degli ultimi due secoli, nell’idea dichiarata di preservare e proteggere la loro storia “inspiegabilmente” avviata all’auto-annientamento. Così che la gente nativa di quei luoghi aveva modo di vedere con i propri stessi occhi increduli la loro storia abbattuta a colpi d’ascia, e trasportata via senza troppe cerimonie lungo il corso dei fiumi fino alle imponenti città portuali dei propri aguzzini. Sotto ogni punto di vista, l’insulto finale…

L’odierna e funzionale riscoperta dei ponti ad arco nel sistema delle infrastrutture africane

“Così è il modo. Questo è il metodo. Abbiamo trovato la soluzione.” Parole significative scaturite, nel momento della prima opera portata a compimento, dai supervisori di uno dei progetti più importanti portati a coronamento negli ultimi anni dall’associazione belga di assistenza ai paesi in via di sviluppo, la Enabel impegnata a lungo termine entro i confini della Tanzania. Alla constatazione della massima efficienza, con cui il popolo di agricoltori della regione di Kingoma poteva finalmente raggiungere la piazza dei propri mercati regionali, senza dover camminare al di sotto del livello di sicurezza nel guado di svariati profondi e problematici torrenti. E per una volta non dovendo fare affidamento sulla buona grazia, la poca considerazione ambientale ed il continuativo supporto di un’impresa di costruzione proveniente dal facoltoso Nord del mondo. Bensì l’energia dei loro stessi muscoli, coadiuvata dal più utile ed operativo degli strumenti: la conoscenza. Quella contenuta per l’appunto all’interno di un conciso manuale, che potremmo collocare tra gli scambi più fondamentalmente utili derivanti dall’incontro con i popoli di questo continente. Il cui titolo è sorprendentemente semplice e diretto, così come l’effettivo materiale contenuto tra le sue pagine: Stone Arch Bridge. E chi l’avrebbe mai potuto immaginare che nel secondo decennio degli anni duemila, una significativa fascia di popolazione avrebbe tornato ad affidarsi a una simile tecnologia, risalente a niente meno che l’epoca del Mondo Antico, da cui tutt’ora alcuni esempi restano perfettamente in piedi e sono utilizzati occasionalmente. Avete presente, ad esempio, il ponte Fabricio verso l’Isola Tiberina?

Il tutto verso un approccio logico al problema che potremmo definire estremamente logico, quando si considerano le implicazioni del suo contesto. Nella stessa maniera in cui nel XIX secolo il Dipartimento per le Opere Pubbliche della Colonia del Capo assunse a distanza e accolse tra le sue fila il giovane ingegnere inglese Joseph Newey, le cui competenze avrebbero portato, per i 32 anni a venire, alla costruzione di un gran totale di 80 ponti dislocati in quella regione critica e i paesi confinanti, molti dei quali costruiti con le metodologie moderne del cemento precompresso e travi di ferro. Ma alcuni tra la moltitudine, nelle opere di restauro e miglioramento di strutture pre-esistenti, fondati sull’applicazione di un particolare metodo del tutto simile a quello utilizzato dagli Antichi Romani. Non c’è una grande necessità di risorse d’altra parte, materiali e tecnologia, quando tutto ciò che ci si mette a fare è sollevare una serie di centine ed altrettante volte, per tutta la lunghezza resa necessaria dall’attraversamento di turno. Laddove ciò che potrebbe piuttosto sollevare un senso di latente meraviglia, è il fatto che nel corso degli ultimi anni, a partire dall’inizio della venture collaborativa avviata nel 2016, la quantità di opere realizzate entro i confini di un paese oggettivamente molto meno facoltoso del Sudafrica abbia ampiamente eguagliato e persino superato di numero gli obiettivi raggiunti dal solo Newey nel corso della sua intera carriera. Anche grazie alla spontanea partecipazione d’ingenti parti della popolazione locale, motivata dai successi supervisionati direttamente dalla Enabel, scegliendo di aggiungere il proprio contributo al territorio natìo. Potendo finalmente realizzare il sogno proibito, e spesse volte neanche menzionabile, che fosse la stessa gente d’Africa, ad affrontare le sfide necessarie a migliorare la locale qualità della vita…