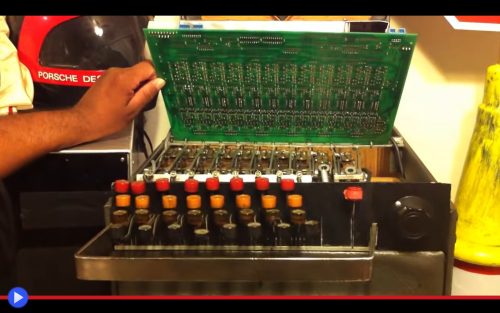

Una delle prime opinioni critiche che tendono a formarsi sul tema della televisione, riguarda spesso l’artificio sonoro e procedurale della cosiddetta laugh track ovvero la traccia registrata che accompagna, sottolinea ed enfatizza dozzine di momenti clou all’interno di un diffuso tipo d’intrattenimento basato sull’utilizzo di un copione. Il telefilm della durata di una mezz’ora scarsa, pubblicità incluse, pensato per distrarre gli spettatori il tempo necessario a far rilassare i neuroni, dimenticare momentaneamente l’ansia e le preoccupazioni della vita quotidiana. “È irrispettoso verso il pubblico. Innaturale. Privo di raffinatezza. Superato.” Punti ricorrenti nella percezione di un simile approccio i quali, contrariamente a quanto si potrebbe credere, furono al centro del sentire di una percentuale molto ampia degli spettatori ed i creativi stessi, fin dall’introduzione graduale di un simile approccio all’inizio degli anni ’50. Immaginate a tal proposito le sensazioni che, mentre le onde si popolavano di nuovi generi ed i comici iniziavano a esibirsi a distanza, il pubblico doveva provare nel guardarli da casa: per la prima volta in un totale silenzio, senza la partecipazione auditiva delle moltitudini egualmente intente a vederli. La risata, tra tutte le espressioni umane di un sentimento, figura certamente tra le maggiormente contagiose. Ancor più che uno sbadiglio. Ed è per questo che soprattutto negli Stati Uniti, dove s’iniziarono a introdurre concetti come una “trama” e dei “personaggi” agli spettacoli facenti parte di siffatto genere, diventò normale registrare gli episodi in un teatro di fronte a un pubblico gremito, i cui schiamazzi potessero venire captati dai microfoni di scena. Queste persone, tuttavia, non erano semplici da guidare e tendevano talvolta a surclassare le voci degli attori, piuttosto che ridere troppo a lungo o nei momenti sbagliati. Così che i fonici iniziarono a praticare una tecnica chiamata sweetening: la modulazione o eliminazione in determinati punti, mediante l’uso di artifici di post-produzione, del suono ambientale proveniente dall’altro lato delle telecamere. Ricercando per anni una terza possibilità, paragonabile al Santo Graal di tale ambiente: quella di aggiungere risate a battute che, in particolari contesti, non erano riuscite a suscitarle. Il primo ad individuare un metodo per farlo, dunque, fu l’ex-militare di origini messicane Charles Douglass, nato a Guadalajara nel 1910 e addetto ai radar di marina durante la guerra, il cui padre si era trasferito prima della guerra con l’intera famiglia in Nevada. Dove laureatosi in elettronica, questo fondamentale ed altrettanto sconosciuto personaggio dello spettacolo avrebbe in seguito iniziato ad armeggiare con i nastri magnetici, fino a creare l’invenzione con più tasti di un comune pianoforte, grande come un frigorifero da campeggio che avrebbe battezzato laff box, ovverosia letteralmente, la scatola delle risate. La cui natura sarebbe rimasta top-secret per decenni, ma non così la funzione: aggiungere il suono riconoscibile del buonumore, là dove sembrava essercene il maggior bisogno…

suono

Le lunghe notti dei robotaxi urlanti: disanima di un imprevisto esperimento stradale

Immaginate adesso se l’intera moltitudine di un formicaio, durante le proprie operazioni diurne, cominciasse a emettere un qualche tipo di rumore. Come una sorta di ronzio insistente, un chiacchiericcio fastidioso, il ripetuto squillo roboante di un’acuta sirena… Di sicuro, questo priverebbe i giovani esponenti della specie umana di uno dei piaceri più inerenti del vivere in (parziale) natura, l’osservazione di un gruppo di minuscole entità distinte, cionondimeno perfettamente in grado di lavorare assieme ad uno scopo comunitario. Trovarsi molto in alto ha d’altra parte i suoi vantaggi, e può permettere a una vasta varietà di esseri o creature di essere stravolte nelle proporzioni. Trasformando in imenotteri, persino veicoli dotati di un volante, quattro ruote ed una sorta di “antenna” sul tettuccio non più apribile che tende a caratterizzarle. Trattandosi nel caso specifico, di vetture elettrice Jaguar I-Pace, dal tipico colore bianco diventato un quasi sinonimo, a San Francisco, dell’ex-costola di Google, Waymo, probabilmente l’entità aziendale che ha fatto di più negli ultimi 15 anni per far affermare la guida autonoma in una grande città dell’emisfero occidentale. Sebbene nulla di simile fosse mai successo, prima della fine dello scorso luglio in questo parcheggio della zona residenziale SoMa (South of Market) ove gli abitanti dei palazzi limitrofi hanno cominciato a svegliarsi ripetutamente nelle ore più buie della notte. Al riecheggiare, massiccio ed insistente, del tipico verso veicolare. Un vero e proprio concerto di clacson, è ciò di cui stiamo parlando, qualcosa che in circostanze per così dire umane difficilmente avrebbe avuto la ragione di generarsi. Soprattutto nella consapevolezza dei propri simili che in tranquillo stato d’incoscienza, si preparavano ad un’altra lunga giornata d’impegni entro i confini della Parigi dell’Ovest statunitense. E poi, perché mai emettere un tale baccano, durante le operazioni relativamente semplici di una manovra di parcheggio? E perché poi farlo sempre ed esclusivamente quando la Luna è situata in alto nel cielo, quasi a incrementare l’effetto straniante desiderato nei confronti delle vittime situazionali delle circostanze… La realtà, come spesso capita in ambito informatico e dell’intelligenza artificiale, è da ricercarsi nella programmazione. Quel vasto libro di criteri che governa, in ogni varietà di circostanze, l’effettivo comportamento di un qualsiasi essere artificiale…

L’esperimento acustico che ha finalmente rivelato i metodi di caccia del grande gufo grigio

Nella corsa alla armi evolutiva di due gruppi di creature contrapposte, forse nessun caso risulta essere più lampante di quello osservabile nell’interazione ecologica tra varie specie della sottofamiglia degli arvicolini (cricetidi scavatori) e gli strigidi (Strix, Bubo, etc.) ovvero il tipo il di rapace che siamo soliti individuare dopo le ore del tramonto, mentre sosta sopra un ramo producendo ad intervalli ragionevolmente regolari il suo richiamo dal tono funereo. A meno di appartenere ad una specie assai diffusa dal punto di vista geografico, per cui il silenzio non è solamente d’oro, ma un letterale e probabilmente il più imprescindibile degli strumenti di sopravvivenza, come reso evidente dall’imponenza della sua particolare anatomia d’ascolto. Non un padiglione, né la cartilagine di orecchie sporgenti, bensì la forma stessa di un ampio e impressionante “faccione” cerchiato da ondate sovrapposte di piume, in una serie di cerchi concentrici capaci di massimizzare l’effetto scenografico di un uccello dall’aspetto già assai distintivo. Una forma tanto estrema e preponderante, a dire il vero, da trascendere le semplici necessità dell’apparenza, risultando a pieno titolo dotata di funzionalità estremamente precise. Prima tra tutte, quella di guidare in un percorso i suoni catturati tra gli arbusti della foresta, permettendo alla creatura leggendaria d’individuarli, per mettere in scena un formidabile, nonché spietato copione. Sto parlando dunque della specie che la scienza definisce Strix nebulosa, ma nell’eloquio volgare vede vari appellativi tra cui allocco o gufo della Lapponia o ancora, molto più semplicemente, il grande gufo grigio. Un animale molto noto nel suo vasto areale eppure sorprendentemente poco studiato, a partire da una classificazione tarda documentata soltanto a partire dal 1772 in Canada, ad opera del naturalista in trasferta canadese J. R. Forster, particolarmente noto per aver accompagnato pochi anni dopo l’esploratore James Cook. Così schivo e indifferente all’avvicinamento dell’uomo, restando perfettamente immobile e mimetizzato, che in effetti ben pochi dettagli erano stati accertati al di là di meri aneddoti per quanto concerne istinti e metodologie di caccia, almeno fino al nuovo articolo pubblicato lo scorso 23 novembre da Christopher J. Clark, studioso del dipartimento di biologia dell’Università della California. Un lavoro molto approfondito che non si è semplicemente limitato ad osservare il gufo nel suo ambiente naturale, ma contribuire attivamente a ricreare le condizioni che precorrono ed anticipano questo momento di rapida e precisa attività pennuta, culminante con lo stringersi assassino di quel becco ricurvo sulla schiena del piccolo roditore. Mediante un approccio semplice, eppure mai battuto prima di questo momento: la sepoltura temporanea sotto la neve di alcuni altoparlanti, capaci d’imitare il suono ben riconoscibile e sommesso prodotto dall’arvicolina nel momento del suo furtivo incedere sotterraneo. Con dei risultati capaci, a conti fatti, di sorprendere chi aveva preso nota dei presupposti…

L’esperienza trasformativa di suonare le campane più grandi al mondo

Il paese orientale della Birmania è connesso nell’ideale comune a molte caratteristiche distintive, benché una in particolare sembri essere sfuggita nei secoli alla percezione della collettività distante: l’eccezionale abilità dei propri fonditori, che nel 1583 avrebbe portato il mercante veneziano in visita Gasparo Balbi a scrivere, nei suoi diari: “E nella grande sala [del sovrano] è presente una grande campana che abbiamo misurato, e scoperto avere una larghezza di sette passi e tre mani ed è completamente ricoperta di lettere, ma di un tipo che nessuna Nazione potrebbe mai riuscire a decifrare”. Un oggetto che nella realtà dei fatti il mondo non aveva semplicemente mai avuto modo d’immaginare, quando re Dhammazedi l’aveva fatto costruire esattamente 99 anni prima e che cinque lustri a quella parte, a causa della cupidigia di qualcuno, avrebbe cessato di esistere per gli occhi e le orecchie degli uomini a venire. Immaginate, dunque questa campana del peso di 180.000 viss, pari a 294 tonnellate, del tipo convenzionalmente definito con il termine giapponese di bonshō e concepita per essere suonata con il colpo di un letterale ariete vibrato dall’esterno, mentre resta statica in un tempio dedicato a celebrare la magnificenza dell’Universo. Così come la vide per la prima volta, a quanto si narra, il noto avventuriero e signore della guerra mercenario Filipe de Brito e Nicote, che attorno al 1590 si era ormai ritagliato un territorio sotto il suo esclusivo controllo nella regione meridionale di Syriam, oggi nota come Thanlyin. Finché al termine di una serie di feroci battaglie lungo il corso del fiume Bago, assistito da forze armate del regno di Arakan, non giunse presso la grande pagoda di Shwedagon, elaborando quel tipo d’idea in linea teorica priva di complicazioni, ma che tipicamente tende a portare dritti fino alla più assoluta dannazione: di lì a poco, lui e i suoi uomini avrebbero fatto rotolare l’imponente bottino di guerra giù dalla collina di Singuttara, per caricarlo laboriosamente su una chiatta precedentemente collocata lungo il corso del fiume Pazundaung. Con l’intenzione di trainarla fino a Syriam con la propria nave ammiraglia, per fonderla e ricavarne una quantità considerevole di bocche da fuoco. Se non che l’imponente orpello, semplicemente troppo pesante per il natante che doveva occupare, lo portò a disintegrarsi letteralmente di lì a poco, sprofondando sul fondo del fiume dove, si ritiene, potrebbe trovarsi ancora oggi. E questo fu l’epilogo, sostanzialmente, della nostra narrazione.

Se non che l’umana passione per ciò che è fatto di metallo e suona come il segno che dà inizio al giorno dell’Apocalisse, almeno in base all’ideale occidentale, non sarebbe certo cessato in quel frangente, portando ai reiterati sorpassi nei 600 anni successivi tra creazioni birmane, come la campana di Mingun da 88 tonnellate, ed altre giapponesi, vedi quelle del tempio Tōdai-ji, Chion-in e Shitennō-ji (44, 67, 114). Questo almeno finché nell’anno 2000 con la sua partecipazione inaspettata alla tenzone, il tempio cinese del Buddha delle Pianure Centrali – 中原大佛 (Zhōngyuán dàfú) famoso per la sua statua gargantuesca dell’Altissimo, non avrebbe infranto ogni record verificato: il risultato potete vederlo nel video di apertura, col turista che suona per tre volte la cosiddetta Campana della Buona Fortuna – 吉祥钟 (Jíxiáng zhōng) dietro il pagamento di 200 RMB (pari a circa 13 euro) composta di 116 ponderose tonnellate di materiale bronzeo, comunque poco più di un terzo della leggendaria opera rinascimentale di Dhammazedi. Il fatto da considerare è che il concetto stesso di campana d’Oriente, con la sua forma imponente e priva di batacchio, collocata direttamente in terra o su una bassa piattaforma rialzata, possiede margini di tolleranza assai maggiori su cosa fosse realizzabile in anticipo all’epoca moderna, anche e soprattutto per l’aspetto logistico della sua collocazione. Il che non avrebbe comunque impedito, ad una cultura in modo particolare tra tutte quelle situate oltre i confini d’Europa, di raggiungere dei risultati di portata simile ancorché non proprio equivalente…