Nell’affollato teatro tradizionale di Chengdu, un importante evento storico viene presentato al pubblico, enfatizzando le capacità di un personaggio che sfuma nella leggenda. Seduto in modo composto oltre il portale di un’antica città vuota, il leggendario stratega dell’epoca dei Tre Regni, Zhuge Liang osserva quietamente il suo strumento musicale, la cetra orizzontale nota come Guzheng. Adesso la sua faccia di colore rosso, grazie all’apparente applicazione del trucco scenico di questa forma d’arte drammaturgica, indica un contegno valoroso e lealtà nei confronti del suo virtuoso signore, Liu Bei. Dopo una rapida sequenza di note che si fondono alla colonna sonora e con la voce del narratore, tuttavia, egli si alza in piedi, fronteggiato dalla figura quasi altrettanto nota del suo storico rivale e futuro fondatore di una dinastia, Sima Yi. Il volto bianco di quest’ultimo, un colore che indica doppiezza e tirannia, alla testa di un manipolo di combattenti il cui significato nell’economia della scena appare drammaticamente chiaro: essi rappresentano l’intero, sterminato esercito della nazione rivale di Wei. Mentre l’eroico protagonista esegue un passo di danza inteso a mirare un combattimento disperato, tuttavia, qualcosa all’improvviso accade: senza soluzione di continuità, il suo volto assume colore azzurro della determinazione e sicurezza di se. Quindi egli si siede nuovamente, continuando a strimpellare lo strumento. Ora Sima si volta verso i suoi uomini, facendo cenno di fermarsi ad aspettare. Dopo uno svolazzo del ventaglio d’ordinanza, anche la sua faccia cambia tonalità, diventando improvvisamente verde: il colore dell’impulsività e il despotismo. Ora la canzone di sottofondo passa ad elencare le passate vittore, nonché la notoria scaltrezza, dell’imbattuto e temibile Zhuge Liang. Davvero egli siederebbe producendo musica di fronte al suo nemico, se non disponesse di uno stratagemma per tornare, ancora una volta, in trionfo negli odiati palazzi di Shu? Esprimendo rammarico e cautela, il nemico ordina perciò la ritirata, uscendo a destra dal variopinto palcoscenico per tornare da dove era venuto. Al che Zhuge nella porta vuota si alza e danza nella quieta consapevolezza che il suo geniale stratagemma, ancora una volta, ha salvato la situazione. Voltandosi rapidamente da una parte, si rivolge nuovamente agli spettatori. Tuttavia, qualcosa è cambiato: il suo volto è adesso nero, ad indicare integrità, imparzialità ed il peso che gli è stato tolto, per aver salvato il popolo incolpevole della città di Yang Ping. Sipario. Applauso.

Ciò che abbiamo fin qui descritto è una delle scene immediatamente riconoscibili della cosiddetta Chuānjù (川劇) o Opera di Sichuan, un tipo di rappresentazione canonica che può essere fatta risalire fino all’ultimo periodo della dinastia Han, nel secondo secolo d.C, poco prima del confronto decennale tra le eccezionali menti di Sima e Zhuge. Mentre molto più recente dovrebbe essere, sebbene la sua datazione esatta risulti necessariamente complessa, l’invenzione e l’utilizzo delle rinomate tecniche del Biàn liǎn (变脸) binomio essenzialmente traducibile come “mutamento del volto”. Strategia impiegata da taluni attori e tramandata gelosamente nelle loro discendenze, almeno a partire dagli albori della dinastia Qing (1644) per enfatizzare l’espressione dei sentimenti attraverso un effetto speciale in grado di cambiare il colore dei loro volti. In origine mediante l’utilizzo di polveri colorate, cui si avvicinavano strategicamente nel corso dei momenti più concitati. Ma in seguito tramite l’impiego di un più sofisticato approccio basato sull’impiego di sottili maschere di seta. Svelate in rapida sequenza lungo il corso della rappresentazione, come in un gioco di prestigio basato sul trasformismo…

spettacolo

L’invenzione di metà secolo che liberò il demone delle risate nelle sit-com statunitensi

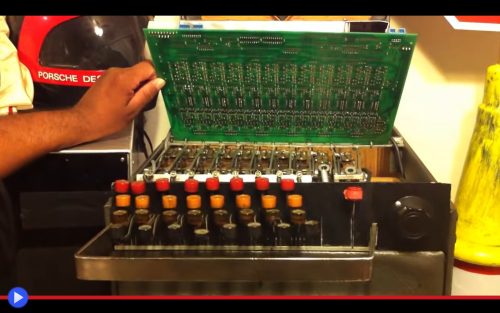

Una delle prime opinioni critiche che tendono a formarsi sul tema della televisione, riguarda spesso l’artificio sonoro e procedurale della cosiddetta laugh track ovvero la traccia registrata che accompagna, sottolinea ed enfatizza dozzine di momenti clou all’interno di un diffuso tipo d’intrattenimento basato sull’utilizzo di un copione. Il telefilm della durata di una mezz’ora scarsa, pubblicità incluse, pensato per distrarre gli spettatori il tempo necessario a far rilassare i neuroni, dimenticare momentaneamente l’ansia e le preoccupazioni della vita quotidiana. “È irrispettoso verso il pubblico. Innaturale. Privo di raffinatezza. Superato.” Punti ricorrenti nella percezione di un simile approccio i quali, contrariamente a quanto si potrebbe credere, furono al centro del sentire di una percentuale molto ampia degli spettatori ed i creativi stessi, fin dall’introduzione graduale di un simile approccio all’inizio degli anni ’50. Immaginate a tal proposito le sensazioni che, mentre le onde si popolavano di nuovi generi ed i comici iniziavano a esibirsi a distanza, il pubblico doveva provare nel guardarli da casa: per la prima volta in un totale silenzio, senza la partecipazione auditiva delle moltitudini egualmente intente a vederli. La risata, tra tutte le espressioni umane di un sentimento, figura certamente tra le maggiormente contagiose. Ancor più che uno sbadiglio. Ed è per questo che soprattutto negli Stati Uniti, dove s’iniziarono a introdurre concetti come una “trama” e dei “personaggi” agli spettacoli facenti parte di siffatto genere, diventò normale registrare gli episodi in un teatro di fronte a un pubblico gremito, i cui schiamazzi potessero venire captati dai microfoni di scena. Queste persone, tuttavia, non erano semplici da guidare e tendevano talvolta a surclassare le voci degli attori, piuttosto che ridere troppo a lungo o nei momenti sbagliati. Così che i fonici iniziarono a praticare una tecnica chiamata sweetening: la modulazione o eliminazione in determinati punti, mediante l’uso di artifici di post-produzione, del suono ambientale proveniente dall’altro lato delle telecamere. Ricercando per anni una terza possibilità, paragonabile al Santo Graal di tale ambiente: quella di aggiungere risate a battute che, in particolari contesti, non erano riuscite a suscitarle. Il primo ad individuare un metodo per farlo, dunque, fu l’ex-militare di origini messicane Charles Douglass, nato a Guadalajara nel 1910 e addetto ai radar di marina durante la guerra, il cui padre si era trasferito prima della guerra con l’intera famiglia in Nevada. Dove laureatosi in elettronica, questo fondamentale ed altrettanto sconosciuto personaggio dello spettacolo avrebbe in seguito iniziato ad armeggiare con i nastri magnetici, fino a creare l’invenzione con più tasti di un comune pianoforte, grande come un frigorifero da campeggio che avrebbe battezzato laff box, ovverosia letteralmente, la scatola delle risate. La cui natura sarebbe rimasta top-secret per decenni, ma non così la funzione: aggiungere il suono riconoscibile del buonumore, là dove sembrava essercene il maggior bisogno…

Si avvicina l’accensione della colossale sfera iper-tecnologica di Las Vegas

“Se esiste un cuore pulsante del Nevada, questo posto ne è la cavita toracica, cavernosa ed accogliente” Non più arida come il deserto del Mojave, secca e rocciosa. Bensì disseminata di divertimenti capaci di trascendere le aspettative di chiunque. E soprattutto l’opportunità palese, quanto una lampada per le falene nell’ora del vespro incipiente, di guadagnare una fortuna ad ogni angolo di strada, diventare parte di quell’esclusivo ricco dei famosi, ricchi e potenti. Ma se l’ampia strada dello Strip, aorta delle circostanze metaforiche, conduce le future vittime ed i pochi trionfatori di quel sistema, dove potremmo giungere a individuare l’organo in questione? Forse il Cosmpolitan, con le sue sale lucenti e le oltre 1.300 Slot Machine? Oppure il Luxor, potente faro nella notte che orgogliosamente scaturisce dalla cima della piramide di Cheope? O che dire del Venetian, lussuosa ricostruzione con hotel dei magnifici canali della singola città più iconica d’Italia e del mondo… Tutto questo eppure nulla di specifico, per una ragione più d’ogni altra: non c’è un singolo particolare punto di riferimento, in questo luogo, che possa dirsi di rappresentare nell’immaginario il muscolo che aziona il principale meccanismo della vita stessa. Una situazione che potrebbe… Cambiare, di qui ad un paio di anni appena, con l’attesa apertura entro il 2023 di qualcosa che potrà cambiare il paradigma stesso del concetto d’intrattenimento. Questo affermano, con estremo ed almeno apparentemente giustificato orgoglio, i loro committenti della grande compagnia d’intrattenimento ed organizzazione eventi MSG (Madison Square Garden) assieme agli architetti della Populous, studio multinazionale e multiculturale specializzato nella creazione di venues, ovvero stadi, auditorium, centri congressi ed altri punti d’incontro per grandi volumi di persone. Luoghi come lo stadio di Wembley a Londra o quello degli Yankee di New York, lo stadio di Luz a Lisbona e innumerevoli altri, in aggiunta al notevole supporto offerto a più riprese al Comitato Olimpico di numerosi paesi. E che adesso si riscopre appassionato, sulla base di un sogno assai tangibile, alla più importante forma della cosmologia applicata allo studio dell’Universo, in cui ogni punto arbitrariamente selezionato si ritrova equidistante dal centro dello spazio osservabile. In altri termini una sfera, costruita nel più puro materiale dei sogni assieme al cemento, l’acciaio ed il silicio dei componenti informatizzati.

Prossima al completamento strutturale in questi giorni, sebbene ancora ragionevolmente distante dalla collocazione degli impianti audiovisivi interni ed esterni, l’ingegnosamente ma semplicemente denominata MSG Sphere sorge quindi dietro il parcheggio stesso del succitato complesso ispirato alla Serenissima di proprietà dell’eponima compagnia, con la massa che deriva dal suo diametro di “appena” 120 metri, ed un costo stimato finale che parrebbe essersi assestato sul 1,8 miliardi di dollari allo stato attuale, dopo una serie di aumenti esponenziali a partire dalla cerimonia d’inizio dei lavori del settembre 2018. Il che non dovrebbe d’altra parte sorprendere nessuno, quando si considera l’eccezionale portata dell’edificio e quello che dovrebbe giungere a rappresentare, dal momento stesso della sua inaugurazione, per gli occhi e le orecchie di coloro che saranno tanto fortunati da varcare il suo ingresso: nient’altro che un auditorium o sito multimediale per la conduzione di varie tipologie d’eventi, ma dotato di caratteristiche letteralmente prive di precedenti in questo particolare ambito infrastrutturale pregresso. A partire dal titanico schermo concavo al LED, con una superficie complessiva di 15.000 metri quadrati, disposto come il soffitto di un planetario tutto attorno e sopra i 21.500 posti a sedere nella parte bassa della sfera, con una risoluzione di 19.000×13.500 pixel, molto semplicemente il più grande e performante al mondo. Coadiuvato da un’ulteriore monitor stavolta convesso, costituito da un’intera exosfera che dovrà racchiudere quella interna, proiettando ogni tipo d’immagine promozionale in mezzo al cielo già sfolgorante di Sin City stessa. Così da poter ricreare in modo virtuale qualsiasi tipo di scenario ed ambiente, luogo, immagine o momento storico della Terra. E tutto questo prima ancora di sedersi nel posto prenotato e mettersi, assai appropriatamente, ad ascoltare…

La danza impossibile dei rami di betulla

C’è un momento, verso la fine della Quarta Sinfonia di Ciajkovskij, in cui la musica varia nel tenore e l’intensità. È molto interessante udire nell’opera di un simile compositore, che si fece carico dell’arduo compito di coniugare la razionalità del modulo musicale proveniente dalla Germania con il romanticismo russo, l’attimo preciso in cui la composizione pare perdere il controllo ed abbandonarsi ai più puri sentimenti: i tuoni, il terremoto e la pioggia, con gli archi e i fiati che si rincorrono in La minore, poi Si bemolle, Si bemolle minore, quindi Re e poi La bemolle maggiore, inframezzati da cimbali come colpi esplosivi. Come le cannonate del catartico “Ouverture del 1912” che l’autore avrebbe scritto nel 1880, soltanto due anni dopo, per commemorare il fallimentare tentativo d’invasione da parte del terribile imperatore francese con il cavallo bianco. Eppure, c’era un qualcosa di più profondo e per certi versi più dolce, in questa sequenza. Come se provenisse da lontano: la voce del fiume, il canto degli alberi, il verso ed il tenore della Natura. Il ricordo delle antiche usanze. Una canzone. In particolare, sia chiaro: perché le note del più grande musicista laureato in giurisprudenza stanno qui riprendendo, in effetti, una celebre canzone popolare intitolata “Il piccolo albero di betulla”, probabilmente usata come riferimento per nulla indiretto alle ancestrali credenze e alla religione del popolo slavo. Che ricorrono ai livelli più diversi dell’arte, visuale, auditiva e inevitabilmente per quella zona intermedia, che è per certi versi la coniugazione di entrambe: la danza. Quale miglior modo, dunque, per ascoltare la versione originale di tale pezzo particolarmente antico, che l’esecuzione abbinata ad un particolare spettacolo, convenzionalmente definito Beriozka (per l’appunto, betulla) ma che potremmo chiamare in maniera più descrittiva, la cavalcata delle fanciulle fluttuanti…

Si dice che una volta vista dal vero un’esibizione di questa ensemble, creata originariamente nel 1948 grazie all’inventiva della coreografa di fama Nadezhda Nadezhdina, sia pressoché impossibile dimenticarla. E resta in effetti indubbio che persino la registrazione digitale, a conti fatti, tenda a fare una certa impressione. Un numero variabile tra le 10 e le 20 ballerine (ma il più delle volte 16) vestite con la gonna lunga che ha il nome di sarafan (per intenderci, la stessa indossata dalla bambola matrioska) compaiono sul palco, tenendo ciascuna in mano un oggetto che può essere a seconda dei casi, un fazzoletto oppure un vero e proprio ramo di betulla. Costoro iniziano, quindi, a muoversi con grazia disegnando diverse figure, ciascuna delle quali dovrebbe rappresentare un particolare fenomeno o un sentimento. Ma è come riescono a farlo, che lascia basiti: poiché esse non paiono muoversi affatto, ma piuttosto scivolare secondo il desiderio, come portate innanzi da un hoverboard o altro gadget motorizzato. Mentre ovviamente, non potrebbe esserci nulla di più diverso dalla verità: secondo una leggenda popolare, in effetti, le fanciulle sarebbero piuttosto venute in possesso di un potente segreto, che in qualche modo trasforma la scena in un fiume, e loro stesse in scogli sulla strada del tempo. Assieme agli occhi degli spettatori, che così vengono invitati a perdersi nella percezione estrema di quel momento. E talmente diffusa è una tale improbabile analisi, che più volte viene citata un’intervista dell’attuale leader del corpo di ballo, Mira Koltsova, la quale si è preoccupata di specificare “Naturalmente, nessuna di noi deve giurare di mantenere il segreto. È [soltanto] duro lavoro e pratica quotidiana.” Già… Tutto qui!