Il dolore rappresenta quel segnale inviato dall’organismo utile a prevenire il prolungarsi di una situazione lesiva. Da un punto di vista evolutivo, esso non poteva fare a meno di essere tanto spiacevole, persino a discapito della chiarezza dei pensieri e la capacità di affrontare le situazioni in base alla comune percezione delle cause ed effetti latenti. Quando l’organismo fallisce nell’inviarci un segnale, perché siamo distratti, eccessivamente concentrati o il tipo di sollecitazioni fisiche sfugge semplicemente alla capacità istantanea di essere rilevato, le conseguenze possono crescere esponenzialmente in modo indipendente dal contesto. Fece notizia nel 2017 la storia della disavventura incontrata da Sam Kanizay, ragazzo di Melbourne in Australia. Accompagnata dalla documentazione fotografica della maniera in cui, dopo un breve periodo trascorso sulla spiaggia, fosse stato ridotto da cause non immediatamente apparenti: sdraiato, l’espressione ansiosa, i piedi fino alle caviglie letteralmente ricoperti di sangue, ma non per la presenza di una o due ferite. Bensì, letteralmente, milioni di minuscole perforazioni subite dalla sua epidermide, per l’effetto di mandibole non del tutto apparenti. Tanto che i titoli su Internet indicarono, in modo appena un filo sensazionalistico, il colpevole come appartenente alla misteriosa genìa dei “pirañas” o squali della sabbia, benché la vera identità delle creature responsabili non fosse di suo conto, in alcun modo meno terribile o affascinante.

Per non dire Mostruosa… Avete presente la classe animale degli isopodi? Un tipo di crostacei adattati alla sopravvivenza nel sostrato, riconoscibili per il possesso di un esoscheletro rigido e segmentato, del tipo che fin da bambini impariamo ad associare al cosiddetto porcellino di terra alias roly-poly, artropode la cui famiglia prende il nome di Armadillidiidae. Di cui versioni ben più grandi rientrano nella popolazione molto variegata delle bestie marine, benché i nostri protagonisti, membri della vicina ma distinta categoria dei Cirolanidae, appartengano decisamente alla metà più compatta dello spettro proporzionale. Con i loro 0,8 cm mediani che in condizioni comuni, tenderebbero a renderli del tutto inoffensivi nei confronti dell’imponente popolazione umana. Se non fosse per l’indole naturalmente predatoria, la tendenza a moltiplicarsi ed il possesso di un sistema di masticazione sufficiente a perforare ogni materia ragionevolmente morbida di questo ingrato mondo. Incluso, neanche a dirlo, l’umano…

oceani

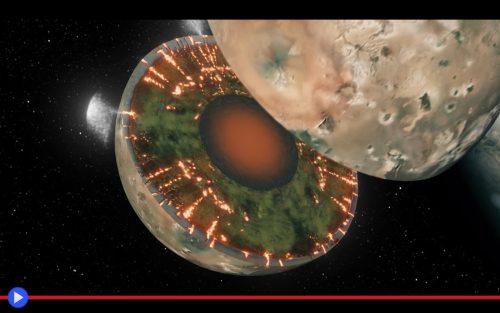

Smentita l’ipotesi del mare di magma sotto il suolo della luna incandescente di Giove

Tra i più interessanti misteri del Sistema Solare figura la natura eterogenea delle quattro maggiori lune gioviane, scoperta gradualmente attraverso i secoli a partire dalla loro prima identificazione ad opera di Galileo Galilei. Che li aveva chiamati i satelliti medicei, in onore del proprio mecenate, senza poter ancora entrare nel merito di cosa esattamente fossero, e quale potessero costituire i loro tratti distintivi di riferimento. Generazioni sarebbero trascorse, prima che la rivoluzione astronomica da lui iniziata permettesse di comprendere che Europa era una sfera ricoperta di ghiaccio, Ganimede un vero e proprio pianeta nano con tanto di nucleo ferroso, Callisto il bersaglio martoriato da una pioggia meteoritica incessante ed Io… L’inferno stesso, trasformato in luogo visitabile del nostro piccolo ritaglio di Via Lattea attorno all’astro diurno che dà la vita. Concentrazione d’attività vulcanica senza termini di paragone, con centinaia di eruzioni continuative in ogni singolo minuto della sua roboante sussistenza, come esemplificato dal primo pennacchio rilevato nel 1979 dall’osservatrice astronomica Linda Morabito, del NASA Jet Propulsion Laboratory. La stessa istituzione oggi incaricata di gestire la missione decennale della sonda Juno, che da luglio del 2016 si trova attorno al gigante gassoso che costituisce il più massiccio pianeta che disegna un’orbita nel vicinato. Attrezzata con nove sofisticati strumenti scientifici già responsabili di numerose scoperte di rilievo, sui corpi bersaglio di quel lungo viaggio, tra cui sensori per lo spettro dell’infrarosso e delle microonde. Immaginate dunque la sorpresa del team di scienziati quando l’ultima in ordine di tempo, e forse maggiormente significativa scoperta di quest’anno sarebbe stata supportata dal più “semplice” degli attrezzi a bordo, nient’altro che la telecamera sensibile alla luce visibile, capace d’inviare nuove immagini fotografiche della luna ricoperta di fiamme, furia e laghi di fuoco. Osservando le quali, in base allo studio pubblicato sulla rivista Nature soltanto lo scorso 12 dicembre da R. S. Park, R. A. Jacobson e colleghi si è giunti alla realizzazione che un’assunto perpetrato ormai da lungo tempo andasse dopo tutto confutato. Perché se veramente Io avesse posseduto uno strato magmatico nel proprio sottosuolo, la sua forma sferoidale ne sarebbe risultata ancor più irregolare. In funzione di quelle stesse forze gravitazionali impressionanti, generate dal pianeta paterno e che ogni secondo scagliano nello spazio esterno una quantità stimata di una tonnellata di particelle ionizzate a partire da quella superficie mutevolmente discontinua. Un ulteriore chiarimento, niente meno che fondamentale, per il funzionamento effettivo di un luogo tanto terribile ed inospitale…

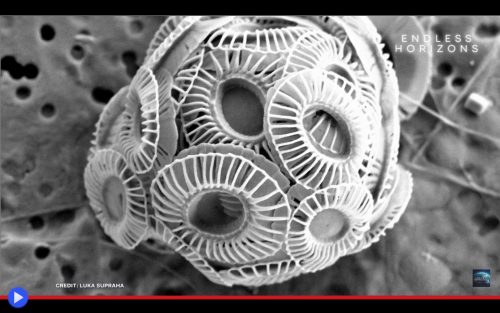

L’armata sferoidale degli scheletri fluttuanti nei mari del mondo

Candido segno identitario di una nazione, le scogliere di Dover hanno dato il benvenuto ai viaggiatori nelle Isole fin dall’epoca del tardo Cretaceo. Alte rocce, così come l’indice di rifrazione, habitat d’innumerevoli creature marine e volanti. Ma né piume, né pinne appartengono alle minuscole creature delle moltitudini, che attraverso i secoli e millenni si occuparono di modellare quel paesaggio nelle forme che possiede tutt’ora. Così come moltissimi altri, nell’intero estendersi dei continenti terrestri. Largamente ignoto al senso comune, il coccolitoforo è un tipo di alga unicellulare facente parte del plankton autotrofico (vegetativo) nel suo complesso responsabile della stragrande maggioranza del carbonato di calcio all’interno degli oceani. E come derivazione di ciò, anche dei depositi di gesso misto a pietra calcarea che spiccano in particolari località geografiche degne di nota. Null’altro che il residuo defunto, essenzialmente, delle innumerevoli generazioni trascorse di questi esseri galleggianti misurabili in nanometri, letterali decine dei quali entrerebbero sopra la punta di un singolo capello. Il che rende alquanto sorprendente, quando li si osserva al microscopio, la complessità e varietà di forme che emergono tra le diverse specie e non solo, visto come un singolo organismo possa variare sensibilmente nel corso delle diverse generazioni o fasi della sua unitaria esistenza. Nel modo in cui il suo organulo di Golgi, così chiamato dal suo scopritore italiano nel 1898, si occupa di calcificare le sostanze presenti in soluzione nelle acque, apprestandosi a formare il distintivo esoscheletro che accompagnerà l’intera esistenza di queste creature. Generalmente rappresentate a scopo divulgativo dalla specie cosmopolita Gephyrocapsa huxleyi, il cui aspetto visibile si presenta come un agglomerato di ciambelle perforate, ciascuna delle quali rappresenta nei fatti un singolo organismo. Mentre tutte quante collegate assieme, come si presentano comunemente in natura, prendono il nome di coccolitosfera, nella placida consapevolezza del più elevato grado di protezione, nonché solidità strutturale, derivante da tale particolare configurazione. Molte sono d’altronde le teorie, nessuna delle quali confermate, sul perché esattamente questi microrganismi tollerino il dispendio di una così elevata quantità di risorse, al fine unico di ricoprirsi di un’armatura che non serve a molto contro i loro nemici principali, piccoli pesci, zooplankton predatorio e larve di molluschi. Inclusa quella che vedrebbe un simile “vestito” come protezione da infezioni virali, piuttosto che ausilio al controllo della temperatura e del galleggiamento, piuttosto che una mera conseguenza collaterale del particolare approccio da parte dei coccolitofori alla produzione di clorofilla. Ciò detto, tale strategia evolutiva sembrerebbe poter vantare non soltanto effetti significativi sulla prosperità biologica dei suoi conduttori, ma anche la composizione stessa, ed il possibile destino futuro, dell’intero ecosistema marino del nostro mondo…

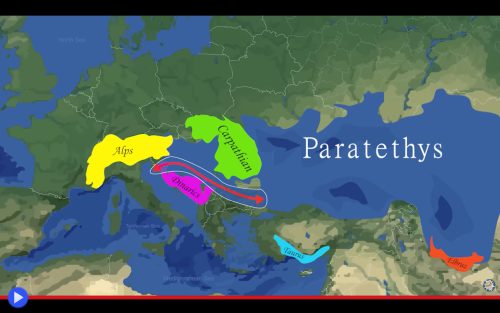

Un atteso riconoscimento al lago che occupava l’intera metà orientale d’Europa

L’estrema antichità della Terra era fondamentalmente un’epoca di assoluto dualismo. Quando le placche continentali risultavano ancora unite in una singola entità e qualsiasi mappa fosse stata tracciata della superficie di questo pianeta avrebbe mostrato l’evidente contrapposizione tra il singolo altopiano e l’antistante pianura; l’entroterra, una lunga e frastagliata linea costiera; la foresta popolata di creature, la steppa desolata prossima alla desertificazione. E soprattutto, UN oceano, UN lago. Soluzione molto pratica all’incombente giustapposizione topografica, di cosa contrapporre ad una massa d’acqua che avvolgeva totalmente i globo destinato ad ospitare un giorno le multiformi civilizzazioni umane: questo era il vasto Tethys e il suo “minuscolo” gemello, Parathetys (o Paratetide, o Sarmatico) non molto meno salmastro e popolato di creature ad oggi oggetto di molteplici ipotesi contrastanti. Così definito per la prima volta nel 1924 dal geografo Vladimir Laskarev, che ne aveva teorizzato l’esistenza dall’osservazione di taluni strati di sedimenti risalenti all’epoca del Neogene (23,03 – 2,58 milioni di anni fa) in grado di sfidare la percezione per lo più unitaria degli ambienti appartenenti ad un talmente vasto trascorso della massa eurasiatica presa in esame. Il che non significava, d’altra parte, che qualcuno si sarebbe affrettato ad aggiornare le mappe pubblicate sui libri scientifici e di scuola, per almeno un altro mezzo secolo a venire. Poiché la presa di coscienza che un lago ci fosse non sottintendeva informazioni specifiche sulla sua forma e dimensioni, tanto che teorie molto diverse ebbero a succedersi per tutto il corso del secolo successivo. E fino al 2021 quando, finalmente, una ricerca approfondita avrebbe posto un significativo sugello a questa interminabile diatriba. Per l’iniziativa e i metodi impiegati da Dan Valentin Palcu, del dipartimento di Scienze della Terra dell’Università di Utrecht, che per primo ebbe l’idea di applicare la moderna disciplina della magnetostratigrafia allo studio degli strati geologici rintracciati nella zona della penisola russa di Taman, che si avvicina nella parte settentrionale del Mar Nero alla propaggine orientale della Crimea. Così da rintracciare, attraverso una datazione conseguente dalla periodica inversione della polarità terrestre, l’intera storia pregressa del vasto territorio che incorporava, o per meglio dire conteneva, l’attuale bacino idrico di un tale asset strategico al centro d’innumerevoli conflitti fino all’era contemporanea. Unendola in quei tempi remoti con il Mar Caspio in quella che era una singola distesa in grado di estendersi fino alle Alpi da una parte, ed il mare di Aral dell’Asia Centrale dall’altra. Non è perciò alquanto stupefacente, ed al tempo stesso innegabilmente ingiusto, che il mega-lago Paratetide non sia mai effettivamente comparso, fino all’edizione attuale, negli augusti e celebrati elenchi del Guinness dei Primati?