Grandi centri sottoposti alle attenzioni spesso problematiche del colonialismo europeo, le capitali dei diversi stati dell’Africa centrale hanno visto avvicendarsi nel corso del secolo passato diversi luoghi di concentrazione del potere costituito: l’ufficio del governatore, la piazza del mercato, il municipio, l’edificio assembleare del concilio cittadino. Strutture a loro modo valide nel soddisfare le necessità amministrative delle generazioni, ma nessuna rilevante in senso internazionale quanto l’unica capace di trascendere l’importante barriera dei confini nazionali: sto parlando, se non fosse già evidente, della sede locale della banca BCEAO (Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest) istituzione finanziaria posta in essere per custodire, promuovere e gestire l’essenziale istituzione del franco CFA, utilizzato come valuta comune in ben 14 paesi. E regolato, come ultima deriva del pugno di ferro di un tempo, dalle inflessibili ed indiscutibili decisioni della Banca Centrale di Francia. Forse proprio questa la ragione, o il punto di partenza di una sorta di ribellione esteriore, per cui molti degli svettanti uffici di suddetta organizzazione hanno visto e continuano a impiegare il coinvolgimento di validi architetti africani, ciascuno dedito a suo modo a celebrare la ricca eredità vernacolare degli edifici facenti parte della sua antica discendenza. Nessuno dei quali forse celebre, e con ottime ragioni aggiungerei, al pari del membro fondatore dell’ONAT (Ordine degli Architetti Togani) Kwami Raymond Thomas Farah, notevole mente creativa dietro il più alto ed isolato edificio di tutta Bamako, capitale nonché principale metropoli situata entro i confini del Mali. Sotto ogni punto di vista rilevante una fortezza fin dalla sua costruzione nel 1994, ma di un tipo non del tutto privo di una grazia latente, nella sua lieve rastrematura che dovrebbe ricordare, idealmente, la sagoma bucolica di un termitaio. Incorporando allo stesso tempo le linee verticali della facciata e in numerosi “punti” delle sue finestre, disposti in modo tale da ricordare le due celebri moschee di Timbuktu e Djenné, i più grandi edifici costruiti con la tecnica del banco, un tipo di mattone in fango e involucri del grano fermentati, capace di resistere alle limitate precipitazioni di questa particolare area geografica. Dal colore rossiccio tendente all’arancione, volutamente utilizzato per le mura iconiche di un edificio alto ben 20 piani, il cui contenuto ed immediati dintorni restano in modo molto intenzionale totalmente misteriosi per gli abitanti dei quartieri antistanti. Un punto fermo del mistero utilizzato, all’interno di qualsiasi cultura, per rafforzare ed incutere l’appropriato grado di soggezione. E massimizzare, per quanto possibile, l’effetto straniante di questa specifica classe di edifici…

mali

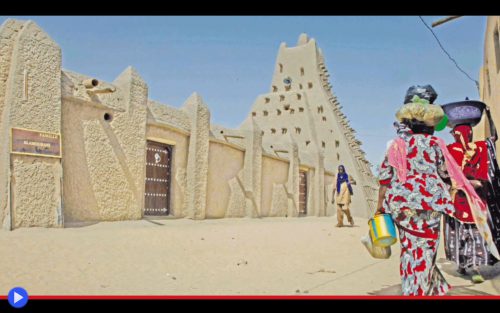

L’enorme università medievale costruita in Africa dall’uomo più ricco nella storia dei continenti

Tra i personaggi più celebri ed al tempo stesso misteriosi nell’intera storia dell’Africa Occidentale, Mansa Kanku Musa ha visto realizzarsi, nella celebrazione ad opera della prosperità, un periodo celebrativo particolarmente esteso grazie all’invenzione delle trattazioni brevi per il popolo di Internet, concepite al fine di rendere interessante un singolo argomento storico in un paio di paragrafi o poco più. Poiché c’è molto di appassionante per la fantasia del grande pubblico nell’affermare che nel particolare contesto geopolitico di allora, costui sia stato il più abbiente di tutti i sovrani della storia pregressa e futura, e regolando le cifre in base all’inflazione dei nostri giorni, persino più abbiente di figure come Jeff Bezos, Bill Gates ed Elon Musk. Un’affermazione mai effettivamente supportata dai fatti, per la semplice ragione che verificarla, ad oltre sette secoli di distanza, esula dalle effettive possibilità degli studiosi. E per di più basata su di un singolo episodio della sua vita, largamente celebrato da diverse fonti arabe e con probabili intenzioni almeno parzialmente auto-celebrative. Ciò che d’altra parte sappiamo per certo, poiché ne abbiamo le prove tangibili, è che al ritorno dal suo pellegrinaggio presso la Mecca in base ai termini della religione in cui aveva scelto di convertirsi, buona parte delle sue finanze furono investite nel costruire grandi opere pubbliche, presso l’antica capitale del regno del Mali, Niani e i nuovi territori conquistati di Noa e Timbuctù. Per far costruire in modo particolare all’interno di quest’ultima, uno dei templi della conoscenza più notevoli mai esistiti, capace d’istruire all’apice del suo periodo d’operatività una quantità (stimata) di studenti superiori a quelli della moderna Università di New York nell’intero anno 2008. Siamo quindi ormai verso la fine del suo regno (c. 1312-1337) quando la pre-esistente moschea di Sankoré, risalente almeno al 988 grazie alla donazione accertata di una donna di lingua e cultura malinke, ricevette un’afflusso imprevisto di fondi sufficiente a trasformarla in una vera e propria madrasa, o scuola coranica, dalle proporzioni ed organizzazione del tutto prive di precedenti. Narrano gli storici coévi, dunque, di come il grande complesso capace di espandersi in 180 edifici confinanti fosse destinato ad accogliere ben presto circa un quarto dell’intera popolazione cittadina, essenzialmente composta da insegnanti e alunni suddivisi in una serie di facoltà indipendenti. Per la messa in opera di un curriculum capace di durare in media 10 anni, quindi più simile a un apprendistato secondo le logiche dell’educazione medievale, da cui si usciva formati fino al più alto dei livelli immaginabili e preparati su argomenti religiosi, legali e scientifici. Ma soprattutto, avendo memorizzato il Corano e potendo esprimersi coerentemente nella lingua Araba, un vero passaporto per l’integrazione ai vertici della società altamente sincretistica di quei giorni. Così che la fama di una tale istituzione entro breve tempo riuscì a propagarsi verso Oriente, percorrendo quegli stessi sentieri commerciali che erano stati il sentiero verso l’immortalità di un sovrano tanto amato dalla propria discendenza, quanto discusso dai contemporanei in qualità di eccessivo riformatore e scialacquatore delle risorse vaste ma non infinite del suo potente regno del Mali, precedentemente arricchitosi grazie alle importanti miniere di sale e d’oro, responsabili quest’ultime secondo una stima di circa un terzo del prezioso minerale attualmente in circolazione nel mondo. Un tesoro, probabilmente, superato solo dalla fama successiva e l’elevato prestigio dei suoi studenti…

Il selvaggio rituale di pesca del popolo Dogon

Sono spesso le barriere, geografiche, artificiali o d’altro tipo, ciò che determina in massima parte la distinzione culturale tra i popoli, dando l’origine al concetto stesso di un’etnia che possa sopravvivere, ed evolversi, sulla base delle proprie usanze e tradizioni millenarie. E nessuno potrebbe mai negare, in un’analisi della gente del Mali, l’enorme divisione che caratterizza l’uomo e il territorio. Una fortezza naturale, un valico inavvicinabile, la solida parete contro cui appoggiare gli edifici dei villaggi e perché no, la propria schiena in cerca d’ombra: la massiccia falesia di Bandiagara, un dirupo lungo 200 Km che taglia letteralmente a metà, da sud verso nord-est, questi vasti territori dell’Africa Occidentale, occupati in massima parte dal grande deserto del Sahara. Ma dove persistono degli insediamenti umani, si sa, deve esserci dell’acqua. Anche se viene da lontano. Ed è tutt’altro che…Abbondante. Come un filo che discende, in pochi solchi naturalmente scavati nell’arenaria, dal grande fiume Niger in prossimità polle strategiche da usare per l’agricoltura e in rari casi, la pesca. Una pratica già messa in atto, con alta probabilità, dall’ancestrale gruppo etnico dei Tellem, affini alle popolazioni pigmee, che qui costruirono le proprie tombe in luoghi elevati dal terreno, per proteggerle dagli occasionali scrosci alluvionali, tutt’altro che ignoti, persino in questi luoghi tra i più secchi del pianeta. Ma furono gli eredi successivi di questa regione, migranti provenienti dall’Egitto di circa un migliaio di anni fa, che scacciati via i loro predecessori, che qui costruirono vaste comunità lontano da occhi indiscreti, rifiutando in massa la cultura di matrice araba proveniente dal Vicino Oriente.

E furono proprio loro, adottando uno stile di vita semplice ma ricco di complesse tradizioni ed antichi racconti, a trovare infine il metodo migliore di sfruttare una risorsa estremamente rara in questi luoghi, nonché preziosa, e tenuta in alta considerazione dai membri di ogni famiglia del popolo dei Dogon. Stiamo parlando, per intenderci, della gustosa carne dell’Oxydoras niger, una specie di pesce gatto locale, che agendo come spazzino sui fondali sabbiosi del fiume, viene ogni anno puntualmente trasportato a valle, nel corso delle piene che si sviluppano nella stagione umida, soltanto per andare incontro ad un improvvido destino. Perché succede allora, con l’avvicinarsi della primavera, che il complesso sistema di bacini idrici alla base della falesia di Bandiagara, puntualmente, inizi a prosciugarsi. Tale delicata situazione ecologica, in particolare, viene da sempre associata alla preziosa polla di quello che viene qui definito il lago Antobo, in prossimità del villaggio che ha il nome di Bamba. I cui anziani, da tempo immemore, sono incaricati di stabilire la data del rituale dello svuotamento, un giorno fatidico e fatale, generalmente fissato attorno alla metà di maggio, in cui tutti gli appartenenti al popolo Dogon, inclusi quelli onorari, vengono chiamati qui, rigorosamente armati con particolari ceste dalla funzione di nasse da pesca. Con la finalità di procurare le vivande per un glorioso banchetto annuale, il cui pari non esiste fra tutte le feste locali ed invero, dell’intera Africa Orientale. Questo sacro giorno, spesso fatto oggetto di studi e documentari da parte di divulgatori antropologici di molte nazionaltà, prende il nome di Antoku. E restain maniera particolare famoso, su Internet, il video realizzato dalla Tv inglese di stato BBC nel 2011, due anni dopo ripubblicato in versione più estesa in concomitanza con la messa in onda della nuova serie di documentari Human Planet, nel corso del quale si possono osservare le centinaia di persone, che giungono per l’occasione da tutte le comunità limitrofe fino ai confini più remoti del Mali, con mezzi furistrada a motore, con carretti, a dorso di cammelli o muli, per partecipare dell’esperienza di prendere i pesci dal lago. Tutti i pesci, fino all’ultimo, nessuno escluso.