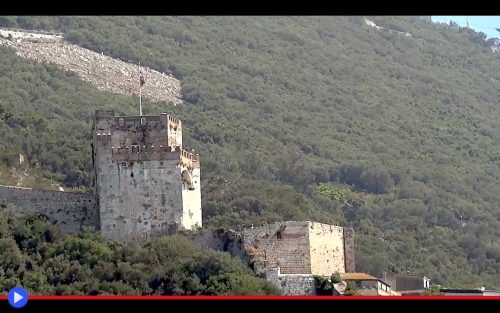

Svettanti e abnormi prominenze sui confini delle terre frequentate dalle antiche civilizzazioni, le colonne d’Ercole servivano in maniera funzionale il proprio scopo mitologico e ancestrale: da una parte il monte Abila, massiccio forse corrispondente all’odierno Hacho che sovrasta l’unica città spagnola sulle coste africane. E dall’altra, la spettacolare roccia di Gibilterra, corpo monolitico formato da strati sedimentari, di calcari del Giurassico e dolomiti. Roccaforti molto più imponenti di qualsiasi costruzione eretta dagli umani, residui di una guerra tra giganti e onnipotenti esseri divini, piattaforme da cui gli occhi erano capaci di spaziare tra i continenti. Tanto fondamentali dal punto di vista strategico, soprattutto per quanto concerne quel sito diventato lungo il transito dei secoli “porta d’Europa” da rendere del tutto naturale il sanguinoso sforzo generazionale, compiuto attraverso i secoli dai frequentatori bipedi del quotidiano, per assicurarsi l’esclusiva posizione avvantaggiata nei confronti dei loro agguerriti nemici. A partire da quando, in base a fonti storiche non del tutto certificate, il potente comandante militare del Califfato Umayyade, Tariq ibn Ziyad sbarcò nel 711 d.C. con le sue navi nei più immediati dintorni, concedendo a tempo imperituro il proprio nome al grande promontorio. Che da quel momento sarebbe stato chiamato Jabal Ṭāriq, ascendenza etimologica della parola “Gibilterra”. Un sito da cui progettare e intavolare la propria conquista del regno iberico dei Visigoti, vasto e scoordinato consorzio di città relativamente indipendenti, che aspettavano soltanto di ricevere un vessillo sotto cui direzionare i propri sforzi dal punto amministrativo e situazionale. Ma prima che il sistema della Spagna islamica potesse raggiungere il proprio apice di sincretismo e prosperità, ogni rifornimento, ciascuna compagine fornita di armi e vettovaglie dovette poter essere tenuta al sicuro. E non è perciò improbabile che proprio in questo luogo, le truppe dei cosiddetti Mori potessero aver iniziato la costruzione di un elevato castello. Ciò detto e nonostante l’estensione impressionante che tale struttura avrebbe raggiunto a distanza di tre o quattro secoli, sono sorprendentemente poche le fonti storiche da cui trarre approfondite nozioni, almeno fino alla prima riconquista ad opera di truppe cristiane di Castiglia nel 1309 e la successiva cattura da parte della dinastia islamica dei Merimidi 24 anni dopo, a seguito di un assedio durato mesi e dal costo in termini di vite umane assolutamente non trascurabile. Cui fece seguito la demolizione dei terrapieni e palizzate esistenti, per costruire qualcosa che potesse risultare assai più duraturo, mediante l’uso di pietra calcarea estratta localmente e i mattoni rossi tipici dell’architettura magrebina: la prototipica Medina al-Fath, o Città della Vittoria. Un castello destinato a vedere tali e tante battaglie da restare persino oggi, a seguito della propria parziale distruzione, un luogo che sconfina nel più mistico ed evanescente regno della Leggenda…

fortificazioni

Trecentesco Bodiam, umido castello del cavaliere del Parlamento

“Il prossimo richiedente, mio signore, è un nobile minore del Sussex nonché membro della Camera dei Comuni, Edward Dalyngrigge.” Edoardo III, re d’Inghilterra, lanciò uno sguardo verso l’ingresso recentemente rinnovato della camera delle udienze di Westminster. “Ah, ci ricordiamo di lui, cancelliere.” Quell’individuo rissoso sempre pronto a duellare, che l’anno scorso era stato il protagonista di una ridicola lite con suo zio Giovanni, il Duca Plantageneto. E tutto ciò per la ragionevole espansione di quest’ultimo entro terreni che l’altro reputava proprietà della sua famiglia. “Controllate che questa volta non abbia con se i guanti.” Ridacchiò il sovrano, alludendo alla maniera in cui, avendo perso la causa in queste stesse sale, il Cavaliere aveva gettato più volte a terra il pegno di sfida senza che, fortunatamente, lo zio reale decidesse di raccoglierlo condannandolo essenzialmente a morte. Fu dunque lo stesso Edoardo III, in un raro sprazzo di magnanimità, a intercedere affinché fosse liberato sul finire dello scorso 1384. Nient’altro che una ragionevole concessione, per un vecchio eroe di guerra. “Mio Re, è un onore incontrarvi. Come il cancelliere vi stava spiegando…” Ah, si, distrazioni. “Sono qui avendo presentato una petizione di merlatura. Sarebbe mia intenzione fortificare, a partire dalla prossima primavera, la residenza della mia famiglia presso Robertsbridge, dove gli odiati francesi hanno più volte tentato di sbarcare. A questo punto, come vent’anni fa, sarebbe un onore servire il popolo in qualità di scudo e spada della corona d’Inghilterra.” Tutto, nella proposta, era formalmente corretta ed il re prese in attenta considerazioni diversi aspetti. Dalyngrigge, dopo tutto, si era fatto onore come mercenario nella guerra dei cento anni ed aveva anche aiutato personalmente le truppe di Londra, durante la rivolta contadina del 1381, convinti da sedicenti sacerdoti che una seconda venuta di Cristo li avrebbe “liberati” dalla servitura della gleba. Senza perdersi in superflui convenevoli nei confronti di costui, dunque, fece un cenno indefinibile con la mano destra: “E sia” indicò al cronista di corte. “Che al signore di Dalyngrigge venga concesso di costruire una residenza con mura di pietra e calce, sovrastato da merli militari. Vicino al mare ed in difesa della contea adiacente, per resistere ai nostri nemici…”

Tornato entro i confini dei terreni avìti, dunque, il cavaliere ormai quarantenne non perse tempo a mettere in atto la propria idea. Contattati i più affidabili architetti ed artigiani della zona, diede ordine che attorno all’antica magione venisse scavato un fossato rettangolare, dell’ampiezza di 115 x 155 metri. Questo per l’assenza di rilievi degni di nota attorno al sito e l’effettiva intenzione di poter disporre di un castello che fosse al tempo stesso attraente, memorabile e simbolo del suo prestigio. Proprio per questo, le mura di Bodiam sarebbero sorte su di un’isola nel paesaggio, spoglio di alberi, affinché fosse possibile ammirarlo da una piccola collina antistante. Sarebbe stato il “castello britannico” perfetto…

La banca nell’alto castello di montagna, concetto futuristico del Medioevo magrebino

Uno dei vantaggi dell’antico sistema societario tribale è la facilità con cui la comunione identitaria possa essere impiegata con il fine di creare strutture organizzative complesse. Nessuna divisione in caste, supervisione d’intenti o corvée imposta dall’alto è di suo conto necessaria, quando l’intera collettività si riconosce come schiatta di una stessa speme, guidata innanzi dalla forza delle tradizioni e il desiderio di rappresentare una propaggine delle sincere moltitudini, istruite dal bisogno e dall’istinto di mantenersi realmente efficienti. Allorché tutto diventa possibile, persino l’adozione di sistemi e approcci che anticipano i flussi concettuali dei nostri giorni. Pensate, a tal proposito, al concetto di una banca. Non tanto come istituto di credito, bensì l’organizzazione fidata, presso cui disporre i propri beni di valore proteggendoli dall’incombenza degli eventi, eventualità particolarmente gravosa in un’epoca di leggi labili e piccole città stato o grandi villaggi, essenzialmente in una condizione di conflitto che si estende all’infinito. Questa era, da molti punti di vista, la regione del Maghreb nel quindicesimo secolo all’epoca della dinastia islamica Wattaside con capitale Tazouta, essendo impegnata a difendere i confini del nominale impero da invasioni esterne al termine della Reconquista spagnola, non aveva altra scelta che lasciare alle etnie dell’alto deserto la facoltà di governarsi da sole. Così come avevano fatto da migliaia di anni, coloro che gli europei chiamavano berberi, ma che fin da tempo immemore si erano autodefiniti con il termine di Amazigh, “Uomini Liberi” ed in tale guisa, avevano raggiunto un sostanziale stato di equilibrio organizzativo. Il concetto di accumulo dei beni, tuttavia, non è soltanto figlio del capitalismo bensì un’essenziale componente della società mercantile, e proprio per questo, costoro avevano potuto usufruire di una metodologia capace di permettere la protezione senza compromessi della posizione di chi aveva più degli altri. E tale struttura, intesa in senso letterale come opera architettonica, era l’agadir (pl. igudar) ovvero “muro” o “complesso fortificato” un tipo di castello dalle spesse mura, entro cui si dipanava una suddivisione degli spazi molto particolare. Con un cortile interno, circondato da alte mura e torri di guardia, presso cui si affacciavano una serie di piccole stanze sovrapposte, tutte identiche per dimensioni e caratteristiche. Ma non il contenuto, giacché soltanto una singola famiglia poteva accedere a ciascuno di tali spazi rigorosamente messi al sicuro con sistemi di chiusura complessi, ove deporre temporaneamente il frutto del raccolto, beni di valore, documenti importanti. Creando in senso pratico l’equivalenza, in altri termini, delle odierne cassette di sicurezza, o ripostigli all’interno di un magazzino ad accesso fortememente regolamentato…

L’ambìta chiave dell’inviolabile bastione sulle candide scogliere d’Inghilterra

Un luogo può essere fortificato per generazioni, senza mai acquisire una significativa fama tra le pagine della storia della sua gente. Finché qualcuno, dalle terre d’oltre Manica, non giunge con l’intento dichiarato di conquistarlo. Dimostrando al mondo quanto fosse stato sopravvalutato. Questa è la vicenda, almeno per come viene approcciata nell’importante cronistoria del prete William di Poitiers, al seguito di Guglielmo, il condottiero e duca di Normandia. Quando il suo provato esercito, dopo aver sconfitto il Re Aroldo d’Inghilterra ad Hastings nel 1066, marciò fino alle sopravvalutate mura della città di Dover, i cui abitanti a quanto egli riporta già sapevano di non poter resistere alla sua furia. E in breve tempo capitolarono, non venendo a seguito di questo risparmiati dal sacco e conseguente incendio del loro insediamento collinare. L’unica reale parte in grado di resistere all’avidità dei Normanni, in quel frangente, fu dunque il punto più elevato ove sorgeva una singolare chiesa dedicata alla Madonna, il cui campanile era rappresentato da un’antico edificio dalla forma di un cono; niente meno, in effetti, che il pharos costruito dai Romani al tempo di Caligola, come controparte di un altro identico a Boulogne-sur-Mer. Questo preciso luogo in effetti, e le scogliere antistanti, erano già state ritenute da lungo tempo il sentiero migliore disponibile per approdare dal mare “stretto” fino alle fertili terre del Kent. E da lì marciare, auspicabilmente senza contrattempi, verso le città chiave di Canterbury e Londra. Assoluto potere clericale e temporale, dunque, cui Guglielmo stesso optò di affiancare un predominio strategico, decidendo di far costruire sopra il colle di Dover un forte di legno, così come assai probabilmente avevano già fatto un tempo le genti di Roma. Saltando innanzi un paio di generazioni, fino all’epoca di Enrico II Plantageneto, salito al potere nel 1133, troviamo un’Inghilterra finalmente unita ed influente, tanto da tenere in pugno i territori del cosiddetto Impero Angioino, capace di estendersi dall’estuario del Solway fino al Mar Mediterraneo e dai monti della Somme ai Pirenei. Ciò anche grazie, assieme alla forza delle proprie pretese dinastiche, alla potente flotta dei Cinque Ports, le città costiere sulla sponda inglese della Manica, di cui la stessa Dover era diventata da tempo la più popolosa ed influente. Il che aveva dato ragione, nei lunghi anni di dominio da parte del sovrano figlio di Goffredo il Bello, di rinforzare e costruire alte mura attorno alla chiesa, fino all’opera senza alcun tipo di precedenti portata innanzi con l’aiuto di un rinomato ingegnere di nome Maurice. Che tra il 1179 e il 1188, negli ultimi tre anni del suo regno, fu strumentale nell’investimento oltre 6.500 sterline dalle casse dell’Erario, ovvero semplicemente la maggior somma mai spesa per un singolo castello nell’intera, lunga storia della Gran Bretagna. Il che avrebbe portato, senza alcun dubbio, all’erezione di una delle sue fortificazioni maggiormente estese, ed impressionanti…