L’uomo gira freneticamente l’ingombrante manovella in senso orario, nell’evidente attesa che possa verificarsi l’Evento. E non c’è neanche il tempo di provare a interrogarsi sulla probabile natura di quest’ultimo, prima che i nostri occhi vadano a posarsi sull’imponente scheletro di un parallelepipedo da 13 tonnellate posizionato almeno in apparenza in equilibrio sul fiume Lea, instradato sul passaggio di specifiche rotaie ondulatorie. Per l’oggetto che un poco alla volta, con un suono simile a quello di una pendola del nonno, si appresta a ricevere il fondamentale dono dell’obliquità. Benché a quel punto non si fermi, per marciare con fermezza fino al mezzo giro dei 180 gradi. Facendo conseguentemente risalire, prima da una parte e infine sulla sommità distante, il battistrada che poteva conseguire dall’unico lato chiuso dell’insolito costrutto di metallo e legno di quercia. Un vero e proprio ponte inglese, sotto qualsivoglia specchio dell’analisi s’intenda scrutarlo.

Verso la fine del XIX secolo la maggiore isola del Regno aveva organizzato i suoi trasporti sulla base di due metodologie ben collaudate. Le persone che viaggiavano, nella maggior parte dei casi, in carrozza lungo strade mantenute in buone condizioni dallo Stato, mentre le merci e i carichi pesanti, sulla base di un’usanza mutuata dal continente, tendevano a imboccare la via dei canali e corsi d’acqua fluviali, a bordo di chiatte lunghe trainate il più delle volte mediante l’utilizzo di affidabili motrici altrettanto inclini all’occasionale nitrito. Ciò che tendeva a capitare tuttavia, come avviene ancora con gli attuali mezzi di spostamento, è che i due tipi potessero trovarsi, in attimi diversi, ad affrontare una geometrica criticità condivisa: l’incrocio liminale tra la parte solida e quella liquida del territorio esistente. Entrambi temporaneamente inclini ad aspettar dando la precedenza, eppur coscienti della problematica inerentemente limitante: che se qualcosa non fosse cambiato nell’assemblaggio del punto di transito condiviso, tale tempo si sarebbe esteso fino all’eternità… Da qui l’idea, tipicamente apprezzata dagli ingegneri di epoca vittoriana, di far muovere il ponte. Ed è la storia di questo particolare approccio tecnologico in Gran Bretagna a costituire, per chi ha voglia d’approfondirlo, un formidabile catalogo di approcci alternativi, capaci di ruotare, sollevarsi, essere spostati o messi da parte. Con motori, motrici, carrelli o ruote di criceto umane. Ragion per cui colpisce in una misura ancor maggiore, il fatto che l’ultima opera firmata dall’architetto Thomas Randall-Page, in questo caso coadiuvato da un nutrito gruppo di consulenti e progettisti, rappresenti l’ambiziosa esplorazione di un potenziale approccio del tutto alternativo. Qualcosa che nessuno in altre circostanze, avrebbe mai potuto dimostrare di saper portare fino alla tangibile realizzazione latente…

soluzioni

L’incombente possibilità di un auto elettrica capace di spostarsi di lato

Il verde predatore statico sul ramo, attento e con la lingua pronta a srotolarsi nella direzione del ronzante arnese. Oh, vittima di tanta crudeltà efficiente, mosca nera delle atroci circostanze, nulla può salvarti dall’intenso sguardo del camaleonte! Poiché telecamere del tutto indipendenti, che si girano da entrambi i lati allo stesso tempo. L’utile dimostrazione di come un sistema, quando collegato nella funzionalità dei propri singoli componenti, difficilmente può raggiungere la propria reale potenzialità di partenza. E perché mai considerato questo punto, oggi dovremmo accontentarci di automobili con coppie di ruote sterzanti, meramente di concerto, mentre le due controparti retrostanti neanche curvano ma vengono soltanto trascinate, lungo l’arco di una tale geometria semovente… Semplicità progettuale? Facilità di riparazione? Mera resistenza allo sforzo che deriva dai cambiamenti? In un mondo con quasi 8 miliardi di persone, angusti spazi progressivamente asfaltati e luoghi di lavoro logisticamente sovrapposti, sarà probabilmente giunta la necessità di chiedersi: “Non è possibile che sia possibile, magari, mettersi al volante di qualcosa di meglio?” L’uomo chiede. E come tanto spesso è capitato, l’azienda coreana Hyundai risponde, per il tramite della sua sussidiaria H. “Mobis” (Mobile System) fornitrice di servizi e parti di ricambio, che nel caso specifico parrebbe essere andata ben oltre i meri limiti dei propri compiti designati. Rilasciando al pubblico lo scorso gennaio, e finalmente dimostrandoci mediante l’implementazione di un prototipo, una delle possibilità notevoli implicate dall’affermazione progressiva delle auto elettriche: quella di distribuire, e poter conseguentemente riorganizzare, il cuore del veicolo semovente. Il suo motore, o per meglio dire quattro di questi, situati tanto per cambiare dentro il mozzo delle ruote stesse, messo in pratica nel campo automobilistico già dal grande Ferdinand Porsche nel 1897 a Vienna. E che da quel momento era passato necessariamente in secondo piano, per il progressivo affermarsi dei motori a combustione interna. Ma ecco quello che in parecchi, attraverso il corso delle epoche successive, sembravano chiaramente aver dimenticato: che una ruota non più collegata al giogo di un sistema di trasmissione, può essere montata in molti, fantasiosi ed imprevedibili modi. Può persino mettersi a ruotare indipendentemente a 360 gradi! E se non potesse risultarvene immediatamente chiara la ragione, provate un attimo a guardare il video. Sequenza di pochi minuti, all’interno della quale un SUV urbano Ioniq 5, utilizzato come piattaforma dimostrativa, si estrinseca in una serie di quattro manovre, che di concerto potrebbero bastare almeno in linea di principio a rivoluzionare il concetto stesso di automobile. E con essa, la maniera in cui siamo da tempo costretti a progettare gli ambienti urbani…

Finalmente dimostrato il teorema della cicalina che catapulta il contenuto della sua vescica

C’è una vera e propria guerra, là fuori, che dall’epoca della Preistoria non ha conosciuto più di qualche misera tregua, di durata particolarmente breve. È il conflitto senza scrupoli tra le creature piccole, siano queste insetti o i loro multipli e implacabili predatori. La fanteria degli imenotteri, instancabili formiche che procedono tra i boschi alla ricerca di possibili fonti di cibo; carri armati ed altri mezzi dalla resistente blindatura, con lumache, scorpioni e scarabei a riceverne la fondamentale ispirazione; ed il pericolo costante dell’aviazione, una tempesta letterale di vespe, zanzare ed altri succhiatori opportunisti delle circostanze più variegate. Così come in mezzo ai rami e tra le foglie, tende ad appostarsi l’instancabile cecchino in equilibrio, la striata o trasparente creaturina che cerca riparo quando disturbata, in modo tale da osservare senza essere osservata, continuando la sua rapida mitraglia d’insolite, ed al tempo stesso formidabili munizioni sferoidali. Questo senza nessun tipo di obiettivo definito e a dire il vero, neppur la benché minima approssimazione di un bersaglio, avendone sostituito la presenza grazie alla ricerca di una diversa e ben più pratica mansione: liberarsi al più presto di quanto potrebbe essere utile a trovarla. Una singola aromatica, umida munizione alla volta. Proprio così ed è questo, in poche parole, l’origine del nome anglofono sharpshooter (“franco tiratore”) generalmente attribuito a un’ampia gamma d’insetti saltatori mai più lunghi di un centimetro e facenti parte della famiglia Cicadellidae o cicaline, altrettanto note per la loro problematica abitudine di trarre nutrimento dallo xilema, il tessuto vascolare adibito alla circolazione della linfa grezza nella maggior parte degli esseri vegetali. Una sostanza tanto poco nutriente, a dire il vero, da richiedere un processo pressoché continuo di suzione attraverso l’impiego della loro appuntita proboscide zanzaresca, con conseguente deiezione di fluidi altrettanto ininterrotta e costante. Dal che l’idea prodotta dall’evoluzione (quel Demiurgo infinitamente creativo) di provvedere all’espulsione il più lontano possibile di tale sostanza, analogamente a quanto perseguito da numerose altre specie d’insetti. Ma tramite un approccio all’apice dell’efficienza, consistente nella periodica produzione di una sferica gocciolina in corrispondenza del proprio sfintere (a voler essere tecnici, facente capo a dei tubuli e non una vera e propria vescia) poi catapultata indietro mediante l’impiego di un organo articolato noto come penna anale. Metodologia apparentemente sottoposta a una pregressa disanima completa da parte della scienza, almeno finché al Prof. Saad Bhamla dell’università Georgia Tech non è capitato di osservare un esemplare di questa diversificata genìa all’opera nel suo giardino. Notando l’estrema velocità con cui la propulsione dei suddetti proiettili pareva attraversare il proprio campo visivo, suscitando l’opportunità di dare inizio a un nuovo, interessante approccio allo studio di quel processo…

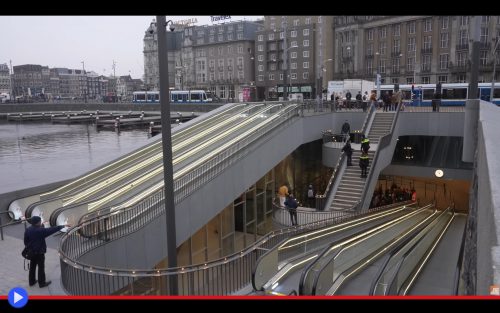

Il parere dei ciclisti di Amsterdam sui due nuovi parcheggi subacquei della capitale

La praticità situazionale del principale veicolo a due ruote spinto dalla propulsione muscolare tende ad essere generalmente sottovalutata, nella maggior parte delle città e nazioni di buona parte del mondo. Ciò per l’effettiva necessità di caratteristiche infrastrutturali imprescindibili, quali una precisa disposizione delle strade, l’assenza dei dislivelli evitabili e soprattutto, l’abitudine degli automobilisti a distogliere lo sguardo da ogni utilizzatore della strada che utilizza meno di un’intera corsia. Non così, come sappiamo molto bene, l’Olanda, benché si tratti di una contingenza motivata in larga parte da fattori di contesto, quali la dislocazione in pianura dei propri più celebri centri urbani, oltre alla loro relativa piccolezza in termini d’estensione, tale da garantire l’appropriata possibilità di giungere a ogni angolo mediante l’uso della propria pedalata nel giro di una ragionevole quantità di minuti. Il che conduce al tipo d’idillio in termini teorici, di una città del tutto priva di chiassoso traffico, ingorghi inquinanti e spazi dedicato all’uso esclusivo degli automobilisti, rendendo la deambulazione priva di veicoli esponenzialmente più complicata. Chiunque creda che un simile stile dei trasporti personali sia del tutto privo di problematiche implicazioni, tuttavia, non si è ancora trovato a considerare come persino la migliore delle cose, in quantità eccessiva, possa tendere a creare situazioni imprevedibili, talvolta all’origine di un calo drastico della qualità e il decoro della nostra comunitaria esistenza. Vedi l’affollamento alla rinfusa, caotico e disordinato, del tipico parcheggio ciclistico di questi luoghi, una distesa a cielo aperto dove rastrelliere senza fine vedono il formale susseguirsi di una quantità impossibile da contare di biciclette, tra l’occasionale mucchi di rottami e l’accumulo di sporcizia che tende inevitabilmente a conseguirne. Particolarmente, come spesso capita, in prossimità del centro cittadino e la storica Centraal station di Amsterdam, progettata nel 1889 dall’architetto Pierre Cuypers con il fine dichiarato di ricordare vagamente una cattedrale. Struttura magnifica il cui necessario ma sgradito contrappunto è stato, per gli ultimi 22 anni, il cosiddetto fietsflat, una struttura di tre piani sopra il margine del fronte-IJ, bacino/lago artificiale che si trova innanzi alla rinomata capitale olandese. Una soluzione, oggettivamente antiestetica, proposta inizialmente come temporanea e che doveva durare soltanto fino al 2004, finché non ci si rese conto che le alternative non erano ancora in alcun modo pronte all’implementazione, né risultava possibile tornare allo stato dei fatti precedenti, di una sostanziale anarchia in cui i velocipedi si affollavano attorno a ogni lampione, cartello o altro arredo cittadino delle immediate vicinanze. Da qui l’idea, messa in opera nel corso degli ultimi 4 anni, per la costruzione di una nuova serie di due aree adibite allo stesso utilizzo, nella prima fase appena completata, dotate di un totale di spazi per la sosta pari a 11.000 di questi versatili mezzi di trasporto, sfruttando spazi che nessuno in città avrebbe mai pensato neppure di avere. Fino all’inaugurazione, tenutasi verso la fine dello scorso gennaio, del notevole Fietsenstalling Stationsplein (letteralmente “Stalla per Biciclette nella Piazza della Stazione”) opera dello studio architettonico Wurck con i suoi 4.000 posti a disposizione, un intrigante sotterraneo ricavato dalla fondale dello stesso specchio riflettente dello IJ, preventivamente drenato e scavato in profondità, prima di essere attentamente incapsulato tramite l’impiego di mura a rigorosa ed auspicabile tenuta stagna. Operazione progettuale ampiamente trattata a suo tempo dai telegiornali e notiziari di mezzo mondo (quando mai si era visto nulla di simile?) laddove l’altrettanto significativa controparte situata sul confine esterno dello IJboulevard, aperta soltanto a partire dall’altro ieri, non parrebbe aver suscitato lo stesso livello d’interesse internazionale. Quale migliore occasione dunque, per visitare virtualmente questi due luoghi, valutando l’opinione che parrebbero averne i loro principali utilizzatori futuri…