Sono spesso le piccole cose, che riescono a colpirci maggiormente. Non l’intera sequenza di complesse relazioni causa-effetto che conducono all’evoluzione, bensì la pecora, forse l’ape regina. Non la luce abbagliante di un’alba epica d’Agosto, che s’imprime nella retina impedendo di ammirare il mondo immerso nelle fiamme metaforiche d’estate, ma il suo geometrico riflesso dai contorni nitidi, sulla candida parete innanzi alla finestra. E non tanto gli enormi osservatori spaziali, come il vecchio Hubble da 11 tonnellate, con lo specchio iperbolico da 2,4 metri, o l’ancora più potente Herschel, che con i suoi 3 metri e mezzo è l’obiettivo più grande che sia mai stato messo in orbita dall’uomo, ma un qualcosa di molto più piccolo, lontano e specifico nel suo funzionamento. Nella logica del desiderio collettivo di conoscere lo spazio cosmico, la missione Kepler è certamente sempre stata poca cosa: “solamente” 18 milioni di dollari l’anno per un periodo tre/quattro anni, più la cifra non facilmente reperibile (si stimano i 500 milioni) richiesta per portare questo oggetto da 3.000 Kg appena in orbita solare, ovvero il più possibile lontano dalle interferenze di un pianeta uguale a quelli che avrebbe dovuto ritrovare, ma così tremendamente rumoroso e luminoso, un fastidio veramente duro da ignorare. Dunque, nel vuoto cosmico ha fluttuato, come fluttua ancora, a partire dal 2009 e lietamente ci ha fornito dati di alta qualità sul suo soggetto d’indagine, almeno fino ad Agosto del 2013, quando la NASA giunse darci la notizia: si, Keplero non funziona (bene) ormai da qualche tempo. Era in effetti un anno fa, quando uno dei quattro giroscopi al suo interno, usato per puntarlo verso la zona del centro galattico attorno alla costellazione del Cigno, si era guastato, smettendo di rispondere ai segnali inviati tramite la doppia banda radio a microonde per due volte la settimana, mentre la ruota di un secondo di questi dispositivi, a danno di noi tutti, stava sviluppando per motivi ignoti un certo grado di frizione. Nulla di eccessivamente significativo, in termini generali, ma più che sufficiente ad impedire il corretto funzionamento dell’intero apparato e continuare a svolgere efficientemente il ruolo per cui era stato portato fino a lì. Difficile, del resto, immaginare una missione di servizio e riparazione, come quelle effettuate a più riprese per il suo insigne predecessore Hubble, posizionato tanto più vicino a noi. Così, a partire da quella data, il telescopio è stato messo in stand-by, nella speranza di trovare nuovi metodi d’impiego (la futura missione, denominata K2, consisterebbe dell’osservazione di asteroidi e comete).

Eppure, la leggenda di Keplero vive ancora. Questo perché il suo compito principale, quel minuto strumento d’osservazione siderale riuscì a compierlo davvero molto, quasi troppo bene. Ed è un concetto che ormai diamo per acquisito, anche perché il senso comune era propenso a confermarlo, ma che dal punto di vista scientifico potrebbe dirsi una scoperta rivoluzionaria: noi (intesi come la Terra in qualità di pianeta) non siamo soli, là fuori. Anzi, tutt’altro! La prima ipotesi sull’esistenza di pianeti al di fuori del sistema solare fu formulata, neanche a dirlo, da quel gigante degli albori della scienza che è stato Isaac Newton, nell’ultimo libro del suo magnum opus, il Philosophiæ Naturalis Principia Mathematica (1687) mentre il primo che pensò di aver effettivamente osservato un simile corpo astrale fu soltanto Peter van de Kamp nel 1963, prima di essere smentito da John Hershey a distanza di 10 anni, che rilevò un errore sistematico nel funzionamento del suo telescopio. La prima scoperta confermata di un pianeta extrasolare fu invece quella degli astronomi canadesi Bruce Campbell, G. A. H. Walker e Stephenson Yang, che ne rilevarono l’esistenza da osservazioni sulla lunghezza d’onda della luce emessa dalla stella Gamma Cephei. A tutto questo, negli anni successivi fecero seguito altre timide e sofferte scoperte, sempre difficili da confermare, per lo più riguardanti corpi affini alla classe del gigante gassoso, ovvero troppo grandi e pesanti (pensate alla gravità folle di Giove) perché potessero ospitare qualsivoglia forma di vita. Per rinverdire l’interesse pubblico nella questione, ci voleva una svolta e quella svolta fu più che altro una catarsi.

Immaginate per un attimo di trovarvi presso il centro di comando di Ames, in Mountain View, California, da cui la NASA controllò per tutto il periodo di funzionamento efficiente i dati raccolti dall’osservatorio spaziale Keplero. E pensate di essere presenti, per vostra massima fortuna, nel momento esatto in cui si giunge al primo attimo di gioia, quando tutto il lavoro investito, e le risorse niente affatto indifferenti, finalmente conducono a un senso collettivo di coronamento. Non sarà questo, naturalmente, il primo attimo di ricezione del segnale, come nel caso di Hubble o gli altri grandi osservatori, che letteralmente seppero fornirci delle immagini fotografiche già pronte all’uso, benché da filtrare per gli eventuali disturbi o falsi punti luminosi, ma l’accensione di un computer, collegato a un database di numeri praticamente sconfinati, all’interno del quale si annidava l’incredibile ed inaspettata verità. Ma prima di giungere a quella, parliamo brevemente di come Keplero funzionava, ovvero quale fosse in effetti il risultato delle sue osservazioni:

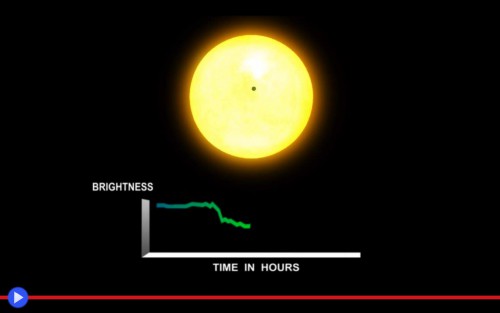

Questo telescopio spaziale, che nei fatti dispone di 42 sensori da 2200×1024 pixel ciascuno per un totale di 95 megapixel, era al momento del suo lancio la telecamera più grande mai mandata nello spazio. In funzione di ciò, dispone di un campo visivo equivalente ai 15 gradi, grossomodo come quello “di un pugno chiuso innanzi agli occhi, alla distanza di un braccio teso”. Nonostante questo, le particolari caratteristiche del suo fotometro e dello specchio di collimazione, tra i più leggeri mai costruiti, non gli permettono di mettere a fuoco le immagini in modo particolarmente accurato. Questo perché, pur osservando lo spazio della luce visibile come Hubble, questo telescopio ha la funzione estremamente specifica di rilevare le minime fluttuazioni di luminosità nelle emissioni di una stella, allo scopo di identificare l’esistenza di pianeti. Ora, un simile metodo d’osservazione ha una singola, significativa limitazione: perché un pianeta sia osservabile dalla Terra, è necessario che la sua orbita passi davanti alla luce del suo sole dalla nostra prospettiva, altrimenti la sua esistenza resterà sostanzialmente ignota, situazione che si stima probabile in una quantità relativamente bassa di casi, potenzialmente inferiore all’1% dei pianeti extrasolari esistenti. Per questo, la NASA decise fin da subito di fare le cose in grande, sottoponendo all’occhio scrutatore del telescopio ben 150.000 stelle, di cui 90.000 appartenenti al gruppo del tipo G, ovvero simili al nostro Sole (e quindi potenzialmente utili a sostenere la vita). Ciascun caso in cui l’osservazione della fluttuazione luminosa di una stella appaia sospetta, viene identificato con la dicitura KOI (Kepler Object of Interest), quindi successivamente sottoposto ad un indagine più approfondita. Dopo un’ulteriore scrematura delle inesattezze, le interferenze e i falsi positivi, i potenziali pianeti vengono studiati approfonditamente, per comprendere le loro caratteristiche e soltanto nei casi più eclatanti, rilasciare i dati per il pubblico, come avvenuto nella conferenza della scorsa settimana.

Nulla in confronto al un giorno fatidico a cui pochi hanno avuto l’onore di essere presenti, in cui primi dati di ritorno furono finalmente decifrati. Volete sapere quanti oggetti d’interesse ha rilevato il telescopio Keplero nel corso della sua vita operativa? Circa 156.000, di cui 706 possibili pianeti extrasolari. Di cui molti dalle dimensioni tali da essere probabilmente rocciosi, ovvero non dei giganti inavvicinabili senza apparecchiature fantascientifici, potenzialmente addirittura abitabili. Forse già abitati?! E benché il nuovo 452b sia soltanto l’ultimo di una lunga serie, è innegabile che spicchi per la sua notevole somiglianza alla nostra Terra, con una dimensione inferiore al doppio e un’energia termica ricevuta dalla sua stella tanto superiore da favorire l’effetto serra, eppure mitigata proprio dalla massa superiore del pianeta. Una nota: quando la stampa generalista afferma che l’anno di Kepler 452b dura 385 giorni, si tratta di una notazione basata unicamente sulla durata del giorno terrestre, come termine di paragone. Non abbiamo in effetti alcun modo di conoscere il tempo di rotazione del pianeta, che per quanto ne sappiamo potrebbe anche conoscere una sola alba l’anno, oppure addirittura meno, con una parte bruciata e inabitabile, l’altra perennemente esposta al buio dell’inconoscibile profondità. Condizioni tutt’altro che ideali per ospitare la vita, giusto? Beh…

Proprio a margine del recente interesse per lo spazio, favorito dalle nuove fotografie di Plutone offertaci dalla sonda New Horizons, assieme a questa nuova e straordinaria scoperta, si è ritornati a parlare in questi giorni del cosiddetto paradosso di Fermi, teoria attribuita all’omonimo fisico italo-americano (Enrico Fermi, 1901-1954) e che si propone di applicare la teoria della probabilità al campo della ricerca di altre civilizzazioni nello spazio del cosmo infinito. Si tratta di una di quelle domande quasi filosofiche che danno origine a ragionamenti straordinariamente interessanti: se è vero che esiste una quantità quasi infinita di stelle, molte delle quali, come ormai sappiamo, dotate di un probabile corredo di pianeti, non è ragionevole pensare che da qualche parte esistano persone (quasi) come noi? E vista la grande quantità di luoghi potenzialmente adatti alla vita, nonché la relativa giovinezza del nostro pianeta, le ipotetiche civiltà non dovrebbero essere migliaia, addirittura milioni? Tra tante specie aliene, certamente almeno una avrebbe dovuto raggiungere uno stato di capacità tecnologica superiore al nostro, tale da superare agevolmente i numerosi anni-luce che ci separavano da loro, giungendo a presentarsi innanzi a noi, in qualche maniera! Ma ciò non è avvenuto. Perché? Primo postulato del paradosso di Fermi: una pianeta come la Terra è raro. La particolare serie di condizioni che hanno portato alla formazione della vita intelligente in questi lidi può in effetti verificarsi solo per una serie di coincidenze quasi impossibili da ricreare, o forse in effetti mai avvenute prima. Quindi noi saremmo, a tutti gli effetti, soli. Secondo postulato: i cosiddetti “filtri” ovvero dei limiti invalicabili, artificiali o meno, che impediscono alle civiltà spaziali di raggiungere un determinato grado di tecnologia. È possibile, ad esempio, che tutte le risorse di qualsivoglia pianeta vadano esaurite prima della scoperta del vero e proprio viaggio spaziale, oppure che guerre totali finiscano per obliterare qualsiasi consorzio di esseri pensanti. O ancora che una sorta di super-entità, prossima al divino, intervenga per fermare la diffusione di una singola razza al di fuori del proprio vicinato. Terzo postulato: lo spazio cosmico è semplicemente troppo vasto. Noi industriosi umani, che nonostante tutto siamo in grado di osservare nei dettagli la nostra unica galassia, e nemmeno per intero, non ci troviamo, per nostra sfortuna o meno, nelle vicinanze di alcun impero galattico o repubblica interstellare. Se così fosse, sarebbe probabilmente solo una questione di tempo, giusto? Quarto postulato: i mezzi che usiamo per comunicare sono troppo specifici e anche se ci hanno visto da lontano, gli alieni non ci hanno individuato. Altre teorie create sulla base del paradosso di Fermi sono più incredibili è sfrenate: è in effetti possibile immaginare un gruppo di entità tanto diverse da noi, così incomprensibili nei fatti, che un contatto potrebbe esserci già stato, o essere in corso persino in questo preciso momento, senza che una o entrambe le parti siano in grado di prenderne atto. Stiamo parlando, per inciso, di teorie come quelle dei Rettiliani o dei Grigi, o di tutti quegli altri esseri pseudo-angelici che occasionalmente vengono avvistati nelle situazioni più diverse ma sempre al di fuori del consorzio della vera scienza. Ma una cosa è certa: allo stato dei fatti attuale, il paradosso regge. Pur continuando a individuare dei pianeti distanti e adatti alla vita, nessuno sembrerebbe aver trovato noi.

Così in una conferenza come quella usata per rivelare al mondo l’esistenza di 452b, gli astronomi si sentono in dovere di affermare: “Probabilmente non ci recheremo mai fino ai luoghi osservati da Keplero. Ma forse i figli dei nostri figli…” Perché dopo tutto sembra sempre necessario, in qualche maniera, cercare un’applicazione pratica immediata per ciò che chiaramente non l’avrà nel corso della nostra vita. Finché un giorno, all’improvviso, non succederà qualcosa. E l’umanità futura, nella sua Cerca, dispiegherà collettori d’idrogeno sul progetto di Bussard, oppure le vele fotoniche di una diversa razza di galeoni, per attraversare indefessa e indomita lo spazio di generazioni. Ricordandosi, nonostante tutto, di noi.