Essere un cittadino dell’Impero Romano d’Oriente costituiva un vantaggio sia dal punto di vista amministrativo che culturale, capace di rendere i prestigiosi membri di quell’universo i promotori di precisi standard di organizzazione che ispiravano ed affascinavano le altre civiltà coéve. L’arrivo delle legioni, in modo particolare, successivamente alle battaglie e l’attrito proveniente dall’occupazione militare, iniziavano in base a una prassi collaudata a costruire strade, nuove infrastrutture, diffondere la conoscenza nell’impiego delle suddette al fine di semplificare e migliorare la qualità della vita. Non capitava molto spesso, d’altra parte, che i portatori delle Aquile restassero del tutto senza parole, poco dopo l’ingresso all’interno di una roccaforte nemica. Come quando Flavio Eraclio I di Bisanzio nel 627, analogamente a quanto fatto dai suoi antichi predecessori d’Occidente, accerchiò i Persiani che avevano attaccato Costantinopoli, fino ad assediarli nella loro capitale Ctesifonte. Ed attraverso l’uso della superiore tecnologia e pazienza posseduta dalle proprie armate, vide i propri emissari fare un ingresso trionfale oltre le mura da cui avrebbe tratto origine un vantaggioso trattato di pace con la dinastia di Sasan. Eppure quelle invicte armate nel proprio trionfo, mettendo per la prima volta piede nel palazzo del re persiano Cosroe II, non poterono fare a meno di guardare in alto rimanendo totalmente senza parole. Mentre scrutavano coi propri occhi la singola costruzione che neppure l’Urbe stessa, in tutta la sua magnificenza, avrebbe mai potuto vantarsi di possedere. Immaginate una struttura alta 37 metri e larga 26, il cui spazio principale risulti essere del tutto vuoto. Un ingresso ad arco in parole povere, tipicamente rappresentativo della sala delle udienze nell’architettura iranica e che oggi viene definito iwan, da un potenziale slittamento etimologico dalla parola apadana. Incorporato nella facciata di un gigantesco edificio, attraverso il quale venivano fatti passare i visitatori con l’intento molto pratico d’incutere sopra le loro teste un incombente senso di soggezione. Obiettivo tipico dell’architettura al servizio del potere assoluto, che qui veniva d’altra parte elevata al rango di una vera e propria arte. Per volere e in base alle precise direttive di un imprecisato membro di quel clan regnante, dando luogo ad uno dei più significativi fraintendimenti dell’architettura dei popoli del Golfo Mediorientale. Giacché in maniera senza dubbio sorprendente, soprattutto visto il contesto assai documentato di quell’importante regione, ad oggi non sappiamo quale possa essere precisamente l’anno, e neppure il secolo della sua svettante edificazione. Con le due principali attribuzioni interconnesse alle figure di altrettanti, cronologicamente distanti sovrani…

beni

Le ruote del destino nel colossale veicolo trasformato in tempio del Sole a Konark

Dietro una solida barriera cresciuta sulla costa di querce tamarina ed allori tamanu, perfettamente visibile dal punto panoramico lungo un’arteria di collegamento stradale, si erge nella regione storica di Odisha un edificio dell’altezza di 30 metri sopra una solida piattaforma, con un tetto piramidale a gradoni successivamente sovrapposti. Ma sarà soltanto avvicinandosi a distanza più ridotta, che l’osservatore potrà scorgere l’eccezionale quantità di gruppi statuari e sculture in bassorilievo che si affollano su queste mura, raffiguranti in egual misura scene mitiche, momenti della vita quotidiana e posizioni tantriche direttamente estratte dal sacro repertorio del Kamasutra. Laddove nella parte più vicina al suolo, gli oltre 1.200 scultori coinvolti all’epoca della sua costruzione vennero incaricati di prevedere la forma immediatamente riconoscibile di 24 ruote finemente ornate, non tanto come raffigurazione del ciclo dell’esistenza e la natura ciclica dell’Universo. Bensì necessari componenti al fine di far muovere, in maniera metaforica se non pratica, l’intero torreggiante ammasso di muratura e pietra. Alimentando l’idea per cui tutto diventava possibile, nel distante e misterioso Oriente…

Con le loro armi energetiche, i veicoli spaziali, la capacità di cambiare aspetto e identità terrena, molti degli aspetti attribuiti alle divinità dell’Induismo avvicinano queste figure trascendenti alla moderna e molto più prosaica concezione di un popolo cosmico entrato in contatto in con gli umani, in un’epoca remota, finendo per essere venerato mediante crismi rituali e costruzioni tangibili capaci di restare intatte attraverso lo scorrere d’infinite generazioni. Così come l’idea del tutto mitologica, ma inerentemente influenzata da corrette percezioni di natura astronomica, che l’astro diurno fosse trasportato quotidianamente attorno al nostro mondo grazie all’utilizzo di un carro volante, le cui proporzioni si sarebbero probabilmente avvicinate a quelle del palazzo semovente di un sovrano. Un’idea riconducibile a quella del dio greco Elio, sostituito in questi luoghi da Sūrya (“Luce Suprema”) entità precedente addirittura all’elaborazione della Trimurti e che nei poemi epici del Ramayana e Mahabharata appare rispettivamente come il padre spirituale di Rama e di Karna. Il che rende alquanto atipica e di certo singolare, l’assenza generalizzata di templi dedicati a tale ancestrale divinità sebbene i pochi dislocati nell’intero estendersi del subcontinente figurino senz’altro tra i più massicci e notevoli di questo eterogeneo paese. Con uno, in modo particolare, utilizzato come termine di paragone nonché principale esempio sopravvissuto dell’originale scuola architettonica dello stile Nagara, tradizionalmente contrapposto a quello dravidico dell’India meridionale. Trattasi di niente meno, come avrete certamente già desunto dall’intestazione, che dell’iconico Sūrya Deul di Konark, situato in corrispondenza di un importante porto commerciale di scambio e laguna di approvvigionamento ittico del potente impero dei Ganga Orientali, capace di regnare nell’intera regione di Kalinga sulla costa Est dell’India senza sostanziali interruzioni dal V alla metà del XX secolo. Questo grazie all’opera continuativa dei depositari di una potente tradizione militare, ma anche l’abilità strategica e diplomatica di sovrani come Narasingha Deva I (r. 1238-1264) dimostratisi capaci di costituire una barriera invalicabile contro l’espandersi della sfera d’influenza politica, ed al tempo stesso quella religiosa, dei potenti Mamelucchi islamici di Delhi…

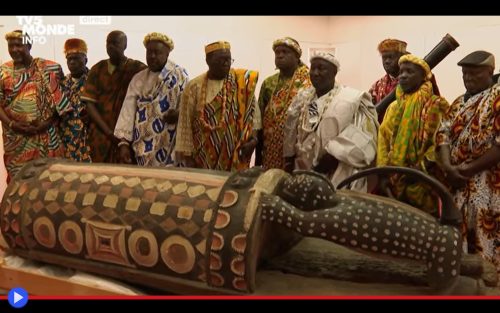

Riecheggia nuovamente, magnifico tamburo che avvisava del pericolo i villaggi della Costa d’Avorio

Soldati in equipaggiamento europeo dell’inizio del XX secolo che s’inoltrano entro una macchia di vegetazione densa di ombre e prospettive poco chiare. Convinti di poter sorprendere, grazie ad un’accurata pianificazione strategica, i capi della ribellione che ormai da svariate settimane impediva ai rifornimenti di raggiungere le fattorie dell’entroterra dietro i posti di guardia sui confini di Adjamé, la laguna costiera scelta per sfuggire al clima arido, le malattie e le belve del difficile territorio nordafricano. Quando il capitano francese della spedizione, facendo un cenno agli uomini di fermarsi a lato del sentiero, si protende ad ascoltare un suono trasportato dal vento. Come un ritmo stranamente meccanico ed irrituale, ovvero la lamentazione di una mistica creatura risvegliata. E allora tutti seppero che il loro intento era fallito. Poiché dall’altro lato della foresta, sollevandosi in maniera graduale, un secondo suono simile iniziava a riprodurre l’articolata risposta. Tutti ormai sapevano del loro arrivo. Il villaggio dei nativi, al termine di quella lunga marcia, li avrebbe accolti con musica, una festa ed abbondanti libagioni. Ma nessun colpevole da riportare nelle avulse prigioni…

Il problema principale del colonialismo è che il suo il suo funzionamento implicito non tollera, dal punto di vista di chi costruisce gli insediamenti, l’incontro e commistione di sistemi sociali contrastanti. In un capovolgimento storico di quell’integrazione tanto spesso evocata, al giorno d’oggi, nel commentare e limitare il verificarsi dei flussi di migrazione che non hanno mai cessato di operare al susseguirsi dei fattori della civilizzazione vigente. Così che il supposto “pentimento” dei grandi poteri dell’Occidente, col trascorrere dei secoli, si è trasformato in utile strumento con cui chiedere a popolazioni strategicamente in minoranza di “dimenticare” ciò che un tempo erano, annichilendo in modo molto pratico le differenze. Ma se invero dovrebbe essere la geografia, intesa come appartenenza storica di un popolo ad un luogo, a determinare il fato di costoro e i loro discendenti, perché un simile approccio non si applica anche alle cose che costituiscono la loro eredità tangibile, un potente filo di collegamento tra l’antico e il moderno? Se c’è stato un pentimento, perché non restituire ai popoli diseredati, quanto meno, i loro perduti tesori?

Si trattò di un importante punto di svolta, nella storia condivisa tra la Francia e i territori un tempo dominati sotto il suo vessillo nel vasto continente africano, quando l’attuale presidente Emmanuel Macron pronunciò il discorso del 28 novembre 2017 a Ouagadougou, in Burkina Faso, chiedendo scusa per la prima volta in merito a ciò che un tempo si era verificato. E promettendo di operare politicamente in modo concreto al fine di rimediare, nella misura in cui era possibile, agli strascichi di quel periodo storico di crudeltà e disuguaglianze. Cominciando con la compilazione del cosiddetto memoriale di Sarr-Savoy, una lista di alcune decine di opere d’arte africane (tra le oltre 90.000 possedute dai musei francesi) ai loro luoghi originari di provenienza. Una decisione che oggi, dopo molti ritardi di natura logistica ed amministrativa, sta iniziando finalmente a trovare margini concreti d’implementazione situazionale…

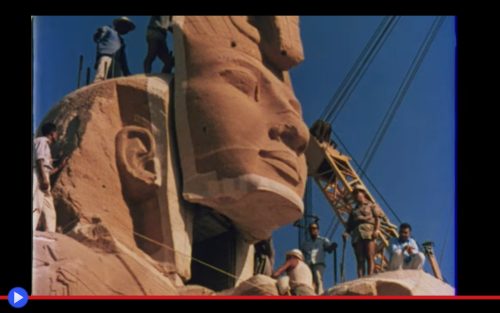

Storia dello sforzo ad Abu Simbel, il grande tempio tratto in salvo dalle acque del Nilo

Gioia e giubilo, giungevano tra il popolo, ogni qual volta le più rosee previsioni si avveravano, e sotto lo sguardo degli agricoltori il fiume sacro fuoriusciva dai suoi argini, inondando i campi e gli ampi spazi verdi contrapposti all’arido deserto nordafricano. Giacché l’Egitto non sarebbe stato tale, senza le possenti, nutrienti piene del Nilo. E allora perché sul principio dell’Era moderna, carestie e penurie di alimenti, assieme a malattie causate da microrganismi, causarono tanto dolore ai loro remoti discendenti? Caso vuole che l’aumento di popolazione nei contesti urbani, assieme ai consumi maggiorati per il cambiamento dello stile di vita, possano causare un significativo cambiamento delle aspettative. Fino alla creazione di carenze, là dove in un altro tempo c’era solamente l’abbondanza. E fu proprio per questo che nel 1902, realizzando finalmente un piano vecchio più di 900 anni, gli ufficiali britannici costruirono una prima diga lungo il corso, in quel di Aswan, lunga quasi due Km ed alta 36 metri. Considerata “Bassa” in termini generali, eppure in grado di mostrare l’efficacia di costituire una riserva, da cui attingere le acque necessarie al sopraggiungere delle stagioni sfortunate. Fu soltanto verso la fine degli anni ’50 dello scorso secolo, con l’introduzione dell’energia idroelettrica in Egitto, che si palesò la possibilità di andare oltre. Con la rivoluzione ed il colpo di stato che portò alla deposizione di Re Faruq, il regime dei Liberi Ufficiali incoraggiò una convergenza di talenti ed esperti d’ingegneria verso la capitale. Con un piano che potremmo definire la diretta conseguenza del Progresso senza freni di contesto: l’allagamento di una buona parte della Nubia, con buona pace dei suoi stessi abitanti. Ed alcuni dei tesori archeologici più importanti del paese, degni a pieno titolo di essere chiamati un patrimonio dell’umanità indivisa.

Con l’inizio della decade suddetta, in effetti, in molti avevano già chiari gli specifici confini che sarebbero stati raggiunti da uno dei laghi artificiali più vasti al mondo, il bacino di Nasser creato dalla diga “Alta” di Aswan, un mostruoso terrapieno di 3.830 metri di lunghezza e 111 d’altezza, dotato di uno speciale terrapieno in grado di resistere all’erosione. L’inizio della fine per il già danneggiato complesso di templi di Philae, sopra l’isola omonima dove gli antichi onoravano i loro Dei. Ma la catastrofe della conservazione avrebbe raggiunto proporzioni ben maggiori nel momento in cui le acque si sarebbero trovate ad inghiottire, in modo lento ma del tutto inesorabile, l’antistante ed ancor più vasto complesso votivo di Abu Simbel, costruito da e per rendere onore ad Ozymandias in persona, il faraone Ramesse II dopo la sua vittoria sul popolo Ittita nel 1274 a.C. Allineato con il moto delle stelle e verso il fine ultimo di far specchiare il popolo locale nella gloria imperitura della monarchia egiziana. Il committente stesso, con il Nemes sopra il capo, affigurato in quattro statue colossali dell’altezza di 20 metri, che facevano la guardia all’ingresso principale. Assieme a sua moglie Nefertari che compare nel più piccolo tempio adiacente, in due ritratti dell’altezza di 10 metri, assieme ad altri quattro del faraone riprodotto in modo atipico a misura equivalente, piuttosto che maggiore. E fu così che nel 1960, tali antiche meraviglie (e molte altre) cominciarono a venire fatte a pezzi tramite l’impiego di cavi d’acciaio, mezzi pesanti e seghe diamantate…