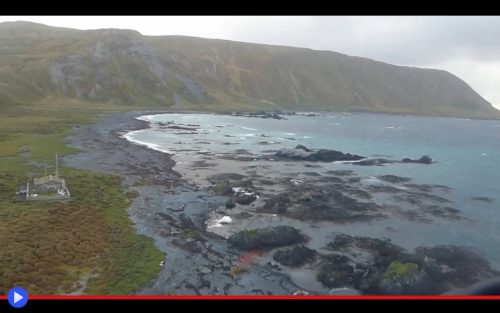

Esattamente in corrispondenza dei Cinquanta Ruggenti, latitudine superiore persino a quella di Capo Horn per forza, imprevedibilità e pericolosità dei venti, c’è un punto in cui le correnti deviano ed il flusso d’aria subisce un’improvvisa suddivisione. Tutto questo in forza di una terra emersa lunga 35 Km, la cui collocazione corrisponde grossomodo al punto intermedio tra i due continenti d’Australia e dell’Antartide, ove le foche prendono il sole, i pinguini si moltiplicano e gli uccelli migratori si fermano per riposare. Il suo nome: Macquarie, da quello del governatore del Nuovo Galles del Sud al momento della sua scoperta, nel 1810. Eppure, per una volta, non è la popolazione di questi ultimi a ricevere le principali attenzioni del mondo scientifico, benché in questi luoghi sia presente la minaccia di popolazioni di ratti e conigli portati qui due secoli fa dai cacciatori di balene. Bensì la natura geologicamente unica di questo luogo, la cui stessa formazione, per un tempo quasi equivalente, ha saputo sfidare le principali ipotesi dagli scienziati del settore. Collocata in corrispondenza della dorsale oceanica all’incontro tra le placche Indo-australiana e quella del Pacifico, l’isola sembrava totalmente priva di attività vulcanica o tellurica tale da lasciar emergere il suo suolo, di composizione lavica, oltre i 2 Km di oceano che si estende verticalmente tra il fondale e la superficie. Almeno finché non si ebbe l’occasione di scoprire, sotto lo strato di sedimenti risalenti al Miocene (23-5 milioni d’anni a questa parte) formazioni rocciose perfettamente in linea con l’aspetto dei cosiddetti basalti a cuscino, spesso associati alla formazione di un’ofiolite. Dicesi affioramento roccioso spinto dalle inusitate pressioni sotterranee, attraverso letterali migliaia di secoli, fino a materializzarsi la ove potesse, in qualche modo, raccogliere la luce dei cieli. Il che significa, in altri termini, che questo luogo è il probabile prodotto dello stesso mantello terrestre, ovvero uno dei pochi luoghi in cui è possibile osservare con i propri occhi le viscere stesse, crudelmente esposte agli elementi, della nostra Terra generatrice.

Le implicazioni di tutto questo, in prima analisi, potrebbero non risultare evidenti. Simile per composizione paesaggistica ed elevazione alla vicina Tasmania, benché totalmente priva di vegetazione ad alto fusto a causa del suo clima rigido e il continuo battere dei venti, l’isola presenta per le menti interessate l’occasione di studiare da vicino l’effettiva composizione degli strati sottostanti all’involucro geologico sopra il quale, normalmente, siamo soliti poggiare i nostri piedi. Con una varietà di tipo geologico capace di mostrare, a profondità zero, rocce normalmente rare come particolari formazioni di doleriti, troctoliti, harzburgiti, duniti e peridotiti, normalmente parte di un colonna sotterranea irraggiungibile senza l’impiego di trivelle. Il che ha giustificato, a partire dal 1997, all’iscrizione di un simile luogo all’elenco dei patrimoni naturali dell’UNESCO, anche grazie ad una rara conservazione pressoché perfetta dello spazio geologico, soprattutto causa la collocazione remota e irraggiungibile di questo luogo. Attenzione certamente non intenzionale, e d’altra parte, incapace d’estendersi all’effettiva sopravvivenza dei suoi più antichi, pennuti abitanti…

isole

La fortezza delle pecore coperta da uno scudo di foschia

A voi una vista degna di suscitare un certo grado d’interesse: nel 1005 d.C, venticinque vichinghi scesi dalla lunga nave, che inerpicandosi lungo la roccia nuda in grado di costituire quell’approssimazione poco ragionevole di “costa” giungevano sul prato soprastante, iniziando a tendere una lunga corda. La loro intenzione: radunare al centro della sommità un grande gruppo di pecore dal manto nero ed arruffato, le lunghe corna ritorte, prima di calarle, una alla volta e con le zampe ben legate tra di loro, sull’imbarcazione che le avrebbe riportate a Stòra Dimun (Doppio-Collo “maggiore”) la più vicina terra emersa occupata da un insediamento umano, nel fertile arcipelago atlantico delle Faroe. Tutto ciò perché persino Sigmundur Brestisson, temuto guerriero e persecutore degli insediamenti britannici posizionati lungo il mare, doveva pur mangiare assieme al suo equipaggio in inverno, quando la navigazione su lunghe tratte era difficile o impossibile, ed il suo modo per assicurarsi tale possibilità faceva affidamento su un sistema particolarmente funzionale all’epoca: abbandonare il proprio gregge, da cui trarre carne e/o lana, in un luogo sicuro e irraggiungibile, come l’isola di Lítla Dímun (Doppio-Collo “minore”). Il che aveva portato, negli anni, alla nascita di specie specifiche di ovini, spesso recanti il nome dello stesso luogo in cui vivevano ed esclusive di quello specifico territorio, come avvenuto anche, per esempio, presso l’isola scozzese di Soay. Questo alto sperone di roccia ampio a malapena un chilometro quadrato, in grado di raggiungere i 414 metri sopra il livello del mare, aveva tuttavia una problematica caratteristica: la propensione a catturare attorno alla sua forma copiose quantità di vapore acqueo, favorendo la formazione di nubi dalla forma caratteristica indissolubilmente associate a tale luogo, come il cappello di uno stregone o il cappuccio di un frate. E fu proprio questo, in quel fatidico anno registrato nelle saghe faroesi, a mettere in difficoltà Sigmundur, poiché a causa della schermatura meteorologica, risultò per lui impossibile scorgere l’arrivo di una seconda drakkar, questa volta controllata da Tróndur í Gøtu, capo islandese e sua nemesi di vecchia data. Ora il nostro pastore occasionale, proprio in questo luogo, aveva perso i contatti con suo padre Brestur a causa di circostanze simili, dopo che un altro vichingo, Gøtuskeggjar, l’aveva catturato e fatto deportare in Norvegia. Così egli era pronto a tutto e pur scorgendo l’avversario in maniera tardiva, riuscì a coordinare i propri uomini per fare l’impossibile: discendere l’irto dirupo nella parte meridionale dell’isola, girarvi attorno e giusto mentre gli schiavisti armati di tutto punto stavano per raggiungere la sommità dell’isola, salire sulle due navi, abbandonando Tróndur e il suo equipaggio al proprio destino. Ragion per cui, tra l’altro, ancora oggi la parte sud-ovest di Lítla Dímun viene chiamata Sigmundarberg, o montagna di Sigmund.

Mantenuta in alta considerazione, forse, anche per questa storia, l’isola sarebbe quindi venduta all’asta molti anni dopo dal re di Danimarca nel 1852, perché considerata “inutilizzabile” per la cifra allora considerevole di 4.820 Rigsdaler. Entrata a far parte del patrimonio in regime di copyhold (una sorta di noleggio a lungo termine di stampo feudale) di un gruppo d’investitori dell’isola Suðuroy, appartenenti ai villaggi di Hvalba and Sandvík, l’alto pascolo roccioso sarebbe quindi diventata l’unica terra emersa gestita privatamente in tutto l’arcipelago delle Faroe.

La sanguinosa eterna guerra che concima l’isola di Sumba

Ci sono isole presso cui, una volta sbarcato, il turista si aspetta di essere guarnito da una ghirlanda di fiori, prima che i presunti indigeni (talvolta, stipendiati per essere tali) lo accompagnino al lauto pasto d’accoglienza previsto dal suo programma di viaggio. E poi c’è Sumba nell’Indonesia occidentale, melange di etnie di tipo melanesiano e austronesiano, dove appena fuori dal villaggio turistico, le antiche tribù si scontrano con metodi e armi tradizionali, sia durante che al di fuori del periodo annuale previsto per la grande Battaglia, come facevano ben prima che qui giungesse la Compagnia delle Indie Orientali. Ha una fama unica al mondo questo luogo, in effetti, per lungo tempo posto a margine delle mappe fatta eccezione per l’esportazione di legno di sandalo e riuscito a trasformarsi, in modo particolare a partire dagli anni ’80 e ’90, in una delle capitali mondiali dell’escursionismo avventuroso, inteso sia come inoltrarsi verso l’entroterra di una terra brulla, selvaggia e piena d’insetti, che venire direttamente a contatto con una cultura fortemente rappresentativa nonché per certi versi, capace di dimostrarsi altrettanto brutale. In occasioni come quella dell’importantissima festa annuale della Pasola (letteralmente “Lancia” dal termine di derivazione sanscrita sula) culminante nella discesa in campo, tra febbraio e marzo, di una significativa percentuale di tutti gli uomini abili al combattimento per il rituale che dovrebbe, idealmente, favorire la riuscita di un difficile raccolto. Ed è proprio come frutto della loro giostra spietata, compiuta da svariate centinaia di partecipanti in groppa ad altrettanti esemplari della razza di cavalli locale, il kuda-Sumbawa, che idealmente il sangue umano dovrebbe scorrere copioso sopra l’erba della sacra terra. Inducendo essa, o il grande spirito che la supervisiona, ad assistere gli agricoltori e respingere locuste, parassiti ed altri artropodi invasori.

Detto ciò naturalmente, al giorno d’oggi la questione è stata almeno parzialmente rivisitata, sostituendo le lance in questione con dei semplici bastoni senza punta, mentre il potenziale sacrificio dei baldi giovani colpiti ogni anno ha trovato la sostituzione di galline, polli e maiali ritualmente fatti transitare a miglior vita, poco prima dei banchetti che accompagnano, ogni anno, le celebrazioni. Eppure sarebbe totalmente ingenuo pensare, come avviene per altre particolari discipline appartenenti alla categoria dei blood sports, che l’impegno, lo sforzo e la sofferenza implicate da un simile evento siano in qualsivoglia modo meno autentiche di quanto sembrano, anche vista la presenza reiterata ed essenziale dei servizi di pronto soccorso, assieme alle forze che possano ristabilire l’ordine, nel caso niente affatto inaudito di una o l’altra parte che si lasci prendere la mano, iniziando a fare un po’ troppo sul serio.

Venendo quindi allo svolgimento propriamente detto della faccenda, ogni anno la Pasola ha inizio, o per lo meno dovrebbe averlo, alla specifica comparsa sulle coste dei vermi oceanici cosiddetti nyale, in effetti dei rappresentanti della specie del Pacifico Palola viridis, strettamente interconnessi alla vicenda leggendaria posta idealmente all’origine di un simile conflitto. Benché l’impiego del condizionale possa dirsi oggi necessario, vista l’attenzione comprensibile all’aspetto del turismo contemporaneo, capace di trovare grande beneficio nell’osservazione di un calendario esatto e prevedibile, durante quella che è per l’isola probabilmente la stagione maggiormente redditizia. Benché sussistano, in chiara evidenza, elementi assai più rispettosi della tradizione…

Macabre avventure sull’isola che ci ha restituito un cimitero

La sovrappopolazione delle carceri costituisce nelle maggior parte delle circostanze un problema grave, capace di trasformare un ipotetico percorso di riabilitazione in esperienza punitiva e priva di elementi per una rivalsa futura. Ma con tutte le problematiche della nostra società moderna fondata sul guadagno e le disuguaglianze, almeno di un fatto possiamo essere grati: il disarmo, la messa alla fonda o lo smantellamento dell’ultima delle prison hulk, o come si usava chiamarle dalle nostre parti, navi prigioni. Binomio tramite il quale non mi sto riferendo, come qualcuno potrebbe forse pensare, all’antica galera coi suoi rematori, costretti ad una vita di fatica con almeno un briciolo d’umanità dettata dalla convenienza, oppur flebile speranza di liberazione al termine del viaggio deputato. Bensì alla pratica, ancora assai diffusa nell’Inghilterra vittoriana, di prendere ampie quantità di uomini, anziani e ragazzi (scelti in modo largamente casuale) e trasferirli a bordo dei battelli per la punizione del “trasporto”. Fino alle colonie, s’intende, soprattutto quelle americane da principio, quindi fin laggiù in Australia. Tutto questo, almeno, a patto che ci fossero risorse sufficienti per portare a compimento il viaggio e che costoro, i “criminali” talvolta colpevoli di poco più che aver rubato del pane per mangiare, o scippato una persona per strada su incitamento del proprio padre putativo, apparissero sufficientemente in salute da sopravvivere al tragitto. Altrimenti, tutto ciò che tale società sentiva la necessità di fare, era trasferirli su speciali navi ormai rimaste prive di una vela, un timone o altri utili implementi, i portelloni dei cannoni ed ogni altra possibile apertura, sigillate. Poco prima di gettare l’ancora, nel luogo in cui sarebbero rimaste, si pensava, in eterno.

Riesce difficile, dunque, immaginare un’esperienza più terrificante. Centinaia di persone chiuse nelle stive, senza nessun tipo di contatto esterno salvo il secondino incaricato di portargli le provviste, in attesa di un momento di liberazione che, in parecchi casi, non giungeva mai. E non è difficile, purtroppo, immaginarne la ragione, quando ogni focolaio batterico o virale in tali ambienti assai ristretti, finiva per trasformarsi molto presto in un disastro totalmente incontrollabile. Mentre i prigionieri che morivano, uno dopo l’altro, venivano sbarcati, e successivamente seppelliti nella terra emersa più vicina. In luoghi come l’appropriatamente definita Deadman’s Island, presso la foce del fiume Medway nel Kent Inglese, situata a sole 40 miglia da Londra e proprio di fronte alla ridente cittadina di Queenborough, sull’isola antistante di Sheppey. Ridente in modo particolare quando i suoi abitanti raccontano, non senza un sorriso un po’ tirato, degli spiriti notturni che si sentirebbero ululare nelle notti di luna piena da quel luogo, mentre cani rossi e scheletri privi di testa si aggirano in cerca di una vittima imprudente da ghermire, poco prima di ucciderla e mangiarne l’organo più saporito (sto parlando del cervello, ovviamente…)