Dannate chu-ko-nu! Da quando un ingegnoso cinese aveva preso un piccolo arco d’acciaio, l’aveva posto in orizzontale e montato sopra un affusto con leva, bastava l’intenzione e un po’ di mira… Per bucare dieci fieri condottieri, tutti assieme. Appena iniziata una guerra dei vessili, questa già finiva in una salva di quadrelli. Ma una balestra a ripetizione era pur sempre complicata. Caricarla richiedeva addestramento, quanto meno. Non soltanto un corno pieno di polvere, la bisaccia di sferette di metallo; che chiunque poteva proiettare, dopo un attimo, contro la carica dei cavalieri. Con l’immediata pressione di un grilletto ed un singolo, sonoro BAM?! A dire il vero, molti. Almeno nel caso di chi avesse a disposizione il revolver di Lorenzoni, la pistola a polvere nera qui messa in mostra, non senza cospicuo orgoglio, dal rappresentante dell’ottimo canale di YouTube Forgotten Weapons. Che rappresenta l’apice massimo di questa categoria di armi a lunga gittata, realizzatasi, dopo molti falsi tentativi, solamente nel XVII secolo. Benché, come spesso avviene, osservare un tale manufatto ci riporti molto indietro.

La forza di sette uomini, ovvero la tecnologia. Così era stato l’alto Medioevo: quando chi aveva un maggior numero di generali, capitani e validi sergenti, spesso prevaleva presso i campi di battaglia insanguinati. Non soltanto per la strategia. Guardate tanti splendidi cavalieri, con armatura variopinta e insegne trascinate al vento! Un lampo di luce sulla punta della lancia, il rombo del tuono sotto gli zoccoli dell’animale. Uno splendido apparire, indubbiamente. Di una guerra nella quale un solo capitano, dinnanzi ai fanti di un manipolo, valeva quanto multipli avversari: il primo per il rigido cimiero, impervio alle percosse dei giganti armati di bastone. Uno per la maglia di metallo, resistente al taglio degli stocchi o delle sciabole da lato. Due, per lo scudo impenetrabile alle punte dei forconi o di altre lunghe aste acuminate. E altrettanti, soprattutto per l’addestramento, frutto di una vita intera spesa sopra i campi di battaglia, invece che a zappare, seminare e raccogliere i fondamentali frutti della terra. Essere nobili, a quell’epoca, voleva dire mettersi al servizio delle proprie stesse mire combattive, con la dura lama, con la mazza e per la forza delle proprie convinzioni. Una, due, quattro volte. Il popolo seguiva, suo malgrado. La prima e la seconda volta? E dopo…Giunse anche in Europa, trascinata dalla forza stessa dei conquistatori, una diabolica invenzione. La usavano i seguaci del temuto Genghis Khan, in feroci soluzioni belliche provenienti dal remoto Oriente e per il tramite di una tortuosa Via. Era polvere nera, quella! Mica Seta, colorata. Bombe a mano, esplosivi. E piccoli cannoni primitivi, tra cui alcuni, appoggiati su di un caratteristico sostegno ad Y, venivano puntati e detonati da una singola persona.

1241 d.C: nella battaglia di Mohi, re Béla d’Ungheria si ritrova dalla parte errata di cotanti e tali arnesi: le prime armi da fuoco d’Occidente, usante con magnifica eloquenza (tutti capirono il significato). Poi subito acquisite in massa, rielaborate da sapienti costruttori. Entro la fine del secolo, le infinite corti del potere già si contendevano il primato, vitale per sopravvivere in Europa, di chi possedesse un maggior numero di bocchette fiameggianti: ritroviamo prototipi di quello che sarebbe diventato l’archibugio in Grecia, anche se in via sperimentale. Successivamente in Spagna durante l’assedio di Niebla, durante la campagna contro gli arabi di Alfonso X di Castiglia. E poi tra i cavalieri di Germania e in Francia ed Inghilterra, per le loro lunghe, (in)civili guerre. Nel giro di qualche anno, i temuti oggetti giunsero anche tra i territori dei maggiori nobili d’Italia: secondo un manoscritto del 1326 fu presso la Signoria di Firenze che vennero acquistati i primi cannoni di metallo della nostra penisola di condottieri, avventurieri e mercenari. Quindi, furono moschetti, pressapoco da ogni parte. Il demone di una diversa guerra, da quel momento, si era infine liberato. Dieci soldati di leva con fucile, ricaricando a turno, valevano quanto duecento possenti cavalieri. Come riportare il manico dalla corretta parte della barricata?

La soluzione, a quanto ci è dato di sapere, si palesa solamente qualche secolo dopo. Cominciamo dallo scenario di partenza. 1645: il puritano Oliver Cromwell rovescia la monarchia inglese e istituisce il Commonwealth del Regno Unito. Avrà vita molto breve, questo nuovo ordine delle cose civili; al contrario delle molte innovazioni belliche, grazie alle quali si era palesato. La New Model Army, arma segreta dei ribelli, oltre a soluzioni logistiche migliorate, prevedeva l’impiego di tattiche brutalmente efficaci. I picchieri restavano indietro, mentre i moschettieri facevano fuoco sul nemico. Quindi, all’ultimo momento, le linee si invertivano e l’attacco dei lealisti di re Carlo I andava ad impattarsi sulle punte di una schiera invalicabile e serrata. Nel frattempo la cavalleria pesante, i cosiddetti fianchi di ferro (Ironsides) aggirava il fronte di battaglia e poneva il sigillo sul massacro di giornata. Un componimento ineccepibile, portato innanzi grazie a una sapiente coordinazione. Questa fu la strategia vincente a Marston Moor, come in diversi scontri successivi; anche grazie, va detto, ad una ferrea disciplina dell’armata, fortemente religiosa, che talvolta rasentava il fanatismo.

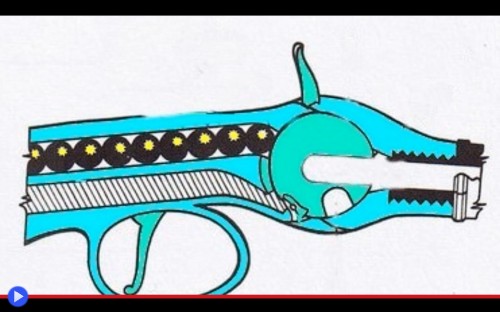

Passiamo, dunque, all’oggetto del nostro video d’apertura. Fu l’opera di Michele Lorenzoni, fiorentino, che osservava in questi anni, come gli altri colti e sapienti di un Europa prossima al metodo sperimentale, la complessa situazione inglese. La sua idea era estremamente semplice e diretta, nonché la risposta pratica ad un pregno quesito: che sarebbe successo, dopo l’avanzata dei picchieri, se i soldati della monarchia inglese avessero sparato una seconda volta? E magari una terza e così via? Il che trovò teorico strumento di futura realizzazione nella sua invenzione titolare, risalente secondo le cronache coéve, pressappoco, alla seconda metà del XVII secolo. Era una pistola dotata di multipli scompartimenti, ciascuno riempito con una palla e il corrispettivo ammontare di polvere nera. Girando la manopola posta presso il calcio mentre la canna era rivolta verso il basso, l’operatore otteneva l’incameramento di un colpo, già pronto a partire. Quindi, una volta fatto fuoco, si ricominciava da capo, fino ad un massimo di sette volte. L’arma fu subito apprezzata dai potenti. Era funzionale, estremamente affascinante. Era purtroppo anche troppo costosa, complessa e delicata, perché se ne potesse dotare un’esercito intero. Ma tra gli ufficiali, questo è certo, andò praticamente a ruba. Certamente, qualcuno tra loro vi intravedeva l’opportunità di ritornare ai vecchi tempi di cui sopra, quando l’autorità poteva giovarsi di un vantaggio tecnologico ulteriore, oltre all’addestramento e la voglia di sconfiggere il nemico. La ricchezza (d’uccisione). Tale meccanismo fu subito replicato anche in Inghilterra, grazie all’operato di una celebre famiglia di fabbricanti d’armi. Che emigrarono, dopo la restaurazione della monarchia, verso i remoti Stati Uniti.

Qui John Cookson “riscoprì” il sistema di Lorenzoni tra il attorno al 1750, presso Boston, città dalla quale l’arma ebbe a diffondersi tra i più abbienti tra i remoti discendenti dei pionieri americani. E di certo, in ciascuna formazione dell’imminente guerra d’indipendenza, ci sarà stato qualche sergente armato di pistole o fucili semi-automatici, spianati contro gli odiati agenti del nuovo parlamento di Westminster. Quanto ciò abbia fatto la differenza, si perde nelle nebbie della storia. La maggio parte delle innovazioni tecnologiche non sono realmente in grado di cambiare le cose, finché non vengono prodotte in larga scala, raggiungendo fasce davvero ampie di popolazione. Esattamente come quelle pericolose idee politiche che fanno muovere picchieri, moschettieri e palle di fucile.