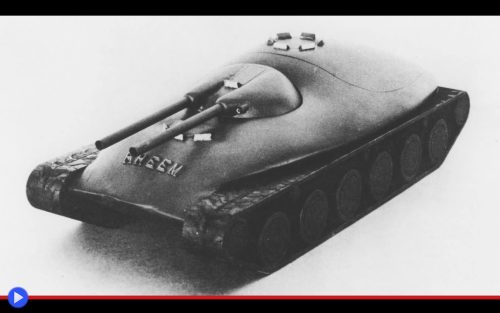

La Rheem di Richmond, California, compagnia nata nel 1925 dalla fusione delle imprese commerciali di due fratelli, rispettivamente specializzati nella produzione e galvanizzazione di barili per il petrolio, è nota per l’estrema capacità di diversificare la sua offerta. Operativi nel campo dei bollitori a partire dagli anni ’30, quindi lampade, batterie e persino una tecnologia di scuotimento per i camion minerari successivamente alla propria apertura nel 1935 di una sede Australiana, i loro impiegati si sarebbero in seguito occupati anche di attrezzatura audio-video e strumenti musicali negli anni ’50. Per poi specializzarsi, all’inizio dell’epoca contemporanea, nel campo dei condizionatori e termostati intelligenti. Ciò che la storia aziendale pubblicata sul loro sito, per qualche ragione, non ama particolarmente ricordare è tuttavia il periodo in cui, durante e successivamente alla seconda guerra mondiale, le fabbriche del marchio sarebbero state incorporate a pieno titolo nello sforzo bellico nazionale, il che ha perfettamente senso viste le migliaia di operai specializzati, le installazioni metalmeccaniche e fonderie di metalli sottoposti a complicate lavorazioni. Portando a uno sviluppo di competenze, ed il coinvolgimento di figure specializzate, tali da sfociare alla metà nel secolo a una partecipazione diretta in uno dei programmi reputati più importanti dalla Difesa statunitense: la sostituzione dell’ormai obsoleto (e mai eccezionalmente valido) carro armato M4 Sherman che in tanti campi di battaglia aveva dato il massimo, risultando ormai oggettivamente superato dagli ultimi veicoli creati dall’Unione Sovietica nel contesto della serie IS o JS, in modo particolare il JS-4 da 45 tonnellate, con 120 mm di armatura frontale ed il suo potente cannone da 122 mm. Il che sembrava imporre lo schieramento di nuove macchine da guerra, che fossero almeno altrettanto resilienti e se possibile, dotate di una maggiore agilità di movimento. La prima risultanza di tale filosofia sarebbe stato il prototipo del massiccio T-42, progettato “in casa” dall’esercito ma capace di coinvolgere direttamente la Rheem per la produzione della torretta con il cannone a carica automatica T119 da 90mm, dotata di un ingegnoso quanto innovativo sistema basculante, capace di garantire un arco di tiro, soprattutto verso il basso, inerentemente superiore ai metodi tradizionali. Ciò per garantire la possibilità di far fuoco dal ciglio di una collina o declivio, esponendosi in tal modo il meno possibile al contrattacco nemico. Ulteriori versioni del carro armato, nessuna delle quali venne mai prodotta in serie, sarebbero state il T-54 ed il T-69, entrambe abbastanza famose da figurare nel nutrito catalogo del popolare videogame World of Tanks. Ciò che in molti non sanno, perché viene menzionato unicamente nel misterioso testo del 1988 “Firepower – Una storia del carro armato pesante americano” di R. P. Hunnicutt, è che la Rheem aveva portato fino al tavolo da disegno una versione ancor più estrema dei suoi lavori. Un carro armato che se fosse giunto fino in Corea o nel Vietnam al posto del Pershing o del Patton, avrebbe senza dubbio modificato sensibilmente il paradigma dei rispettivi contesti di guerra…

munizioni

Il colpo di cannone che, due millenni dopo, distrusse il monumento simbolo dell’antica Grecia

La natura stessa della guerra è tale da evocare un diversificato sovrapporsi di profili di condanna, presupposti distruttivi e larghi propositi di annientamento. Per cui maggiormente una cosa ci è preziosa, per lo meno in linea di principio, tanto più diventa il più invitante bersaglio dell’artiglieria o i bombardamenti. Proprio PERCHÈ risulta essere umanamente basilare, perfettamente condivisibile, il sentimento di chiunque avrebbe avuto l’intento di preservarlo. L’abbiamo visto succedere ripetutamente in questi ultimi tragici anni tra Europa e Medioriente, con la continua qualificazione a validi obiettivi di scuole, ospedali, condomini largamente abitati. Ma si tratta di una storia vecchia quanto la civilizzazione stessa, che nel susseguirsi delle epoche ha portato a indicibili miserie, sofferenza e svariati casi l’imprevista distruzione di opere insostituibili del patrimonio più che mai tangibile dei nostri stimati antenati. L’Impero Ottomano, a tal proposito, aveva nel XVII secolo d.C. l’encomiabile reputazione di conservare, proteggere, persino restaurare i monumenti presenti nei propri territori di conquista. Avendo, al massimo, l’occasionale tendenza a trasformare chiese o antichi templi in luoghi di culto adibiti alla pratica della religione musulmana. Ciò detto, l’ignoto generale del Sultano che nel 1687 aveva ricevuto il compito di proteggere la provincia di Morea (chiamata Peloponneso sin dai tempi delle poleis greche) durante la sanguinosa guerra contro la potenza mediterranea di Venezia operò in tal senso un singolare stratagemma, per cui la storia avrebbe avuto il compito di condannarlo in eterno. Non potendo disporre di un luogo migliore ove piazzare la propria Santabarbara, costruì dunque un deposito di munizioni nel punto più alto della propria capitale, la millenaria città di Atene. Il quale niente affatto casualmente si trovava in corrispondenza dell’acropoli stessa e la struttura, allora straordinariamente integra, di uno degli edifici più importanti e lungamente celebri del Mondo Antico, risalente all’ancestrale 432 a.C, quando Pericle l’aveva fatto costruire come simbolo e riserva aurea della potente lega di Deli. Trasformato in chiesa di Maria durante il Medioevo, ed ingrandito con ridotte e bastioni nei periodi di guerra, come fortezza dalla collocazione privilegiata, prima che i cosiddetti infedeli ne facessero, successivamente alla conquista del 1456, una moschea con tanto di minareto. Ma ciò che avveniva al piano terra non rifletteva la sua funzione ulteriore nascosta nel solaio pieno di polveri e ordigni di varia natura, della quale il generale Francesco Morosini accompagnato dal suo inseparabile gatto, destinato a diventare l’anno successivo il doge incontrastato della Serenissima, fu pienamente al corrente per fattori di contesto ed informazioni ricevute militarmente. Fu così del tutto inevitabile da un certo punto di vista, nonché perfettamente evitabile da altri destinati a rivelarsi un miraggio lontano, che del tetto ligneo dell’antico tempio di Atena parthenos (vergine) venisse fatto un legittimo bersaglio di guerra. Di quel tipo altamente predisposto alla detonazione che, raggiunto da un qualsiasi tipo di esplosivo, sarebbe saltato in aria con roboante e devastante deflagrazione. Il che avvenne, puntualmente, nel modo in cui sareste pronti ad immaginarvi…

La creazione bellica che dimostrò al mondo il vantaggio tattico della mitragliatrice

Lo sforzo francese nel resistere alla contro-invasione prussiana del generale Moltke nel 1870-71 fu in larga parte condannata da principio. Troppo largo era il divario, rispetto all’epoca Napoleonica, in termini di leadership, capacità logistiche, organizzazione tattica e militare. Per non parlare del devastante assedio, in termini psicologici e amministrativi, della capitale parigina. Questo conflitto per ottenere la posizione di predominio in Europa fu tuttavia anche un confronto sul piano tecnologico, con gli eccellenti fucili dotati di percussore ad ago di Johann Nikolaus von Dreyse capaci di dimostrarsi superiori, per cadenza e portata di fuoco, ai pur moderni e temibili Chassepot con otturatore dalla guarnizione in gomma. Ci furono tuttavia dei singoli momenti, nel progredire della guerra durata un solo anno, in cui la nazione sorta dalle ceneri rivoluzionarie parve trovarsi in vantaggio, soprattutto grazie a specifici accorgimenti nelle proprie dottrine operative, in buona parte dovuti all’apertura mentale di Napoleone III. Appassionato teorico dell’artiglieria, sul cui tema aveva anche redatto un manuale (non per niente, proprio a suo zio paterno viene attribuito il detto: “Dio è dalla parte del comandante con i cannoni migliori”) si dice sia stato proprio lui, a colloquio con l’ingegnere belga Joseph Montigny, ad aprire la strada per l’adozione di un’innovativa tipologia d’arma, che era stata creata con ben 10 anni d’anticipo rispetto all’iconica mitragliatrice di Richard Jordan Gatling. E quando i soldati della confederazione sotto il comando dei teutoni marciarono il 18 agosto 1870 a Gravelotte, essendo riusciti a sorprendere i corpi d’esplorazione francese, andarono incontro a un’amara sorpresa. Pur avendo cura di mantenersi oltre la portata dei fucili nemici, e soprattutto dei loro pericolosi cannoni caricati a mitraglia, essi si ritrovarono improvvisamente sotto il fuoco di una letterale pioggia di proiettili. Scagliati in micidiali rosette di 30-40 nugoli capaci di trafiggere, letteralmente una formazione di fanteria in assetto di battaglia. Gli uomini caddero allora come mosche, uno dopo l’altro, e venne registrata alle cronache un’amara sconfitta, dal costo in termini di vite umane calcolato attorno ai 20.000 tedeschi, contro poco meno della metà tra i loro agguerriti avversari. Qualcosa di molto importante si era verificato in quel momento storico: un’armata moderna aveva, finalmente, scoperto l’importanza del volume, anche a discapito del calibro, delle proprie inamovibili bocche da fuoco.

E non c’è davvero molto da biasimare, se fino a quel momento i cosiddetti Canon à balles o Mitrailleuse fossero stati utilizzati a sproposito, venendo schierati in mezzo a pezzi di un tipo e munizionamento convenzionale, trovandosi conseguentemente troppo lontani per poter avere un effetto considerevole sull’andamento della battaglia. Essi pesavano, dopo tutto, un minimo di 600-700 Kg, cui si aggiungeva l’ulteriore carico significativo dell’affusto dotato di ruote, mantenendoli ben lontani dalla necessaria maneggevolezza delle attuali armi di supporto all’interdizione delle zone di fuoco. Lo stesso concetto di mantenere un flusso di fuoco continuo, come sarebbe diventato possibile soltanto in seguito grazie ai progressi in campo meccanico, appariva allora come un sogno irrealizzabile. Mentre l’apparato in questione sparava i propri colpi tutti assieme, o in alternativa con una rapidità governata dal movimento della manovella di controllo, per poi richiedere un lungo periodo di ricarica all’esaurirsi delle 25-50 canne in parallelo all’interno del cilindro metallico di contenimento. Ma l’effetto in termini di potere di arresto, quando tutte le circostanze si allineavano opportunamente, era decisamente difficile da sopravvalutare…

Uno entra, molti escono allo stesso tempo. Come produce la sua musica il fucile a pompa?

Così a fondo è penetrato nel tessuto della cultura di massa il fraintendimento fondamentale di questa tipologia di armi, che lo stesso termine inglese impiegato per riferirsi ai fucili a canna liscia, shotgun viene spesso tradotto tramite l’impiego dell’apposizione “a pompa” tralasciando il palese significato di quel termine riferito alla specifica metodologia di funzionamento. Ben oltre il concetto generico di un’arma lunga caricata con cartucce cilindriche, il cui carico utile è rappresentato da un agglomerato di sfere destinate a diffondersi a raggera. Riferendosi piuttosto al sistema, brevettato per la prima volta nel 1854 a nome di un certo Alexander Bain d’Inghilterra, per permettere al cacciatore di sparare più volte in successione rapida, con un rateo comparabile a quello di un’arma automatica ma un rischio assai minore di andare incontro a contrattempi nel suo funzionamento. Che un Remington 870 come il protagonista di questo video possa incepparsi non è del resto totalmente inaudito, benché ciò capiti generalmente a causa dell’impiego di munizioni scadenti o acquistate da fornitori poco validi allo scopo. Un tempo eventualità dalla maggior frequenza, a causa dell’involucro cartaceo ed impreciso utilizzato per contenere la materia prima oggetto dello sparo.

Ce ne dimostra le ragioni, accompagnando le immagini a un’approfondita verve didascalica, Matt Rittman, già realizzatore di un’interessante serie di elaborazioni grafiche finalizzate a spiegare il funzionamento di quegli strumenti strettamente imperniati nella vita quotidiana statunitense, le armi da fuoco. Aiutandoci a scacciare, almeno in parte, le incertezze che derivano dal disinteresse latente per un meccanismo così basilare, da essere dato frequentemente per scontato. Molto nota risulta essere, d’altronde, la maniera largamente imprevedibile in cui funzionano le sparatorie hollywoodiane, in cui pistole o revolver non hanno un numero di colpi rispondente alla realtà. E chi preme il grilletto riesce a farlo con la gravitas che gli viene data dal suo ruolo nella storia, sia egli protagonista, antagonista o il deuteragonista destinato a perire nella penultima scena. Laddove ancor più folle è il tipo di utilizzo che ne viene fatto dentro il media digitale interattivo, dove non è sempre necessario, ad esempio, ricaricare. Non che il prototipico movimento, quel pompaggio diventato un punto fermo nei conflitti a corto raggio fin dall’epoca della grande guerra, abbia la dote di far materializzare magicamente un colpo in canna. Benché senza guardare uno spaccato del funzionamento di quel meccanismo, possa essere talvolta proprio quella l’impressione di base; osservate, dunque, la scorrevolezza del componente che prende il nome di carrello o forend. Al tempo stesso impugnatura e chiavetta dell’orologio, manovella del vecchio motore a combustione interna, pala del mulino posto lungo il fiume delle circostanze. Trampolino dei proiettili, lanciati all’indirizzo del bersaglio di turno…