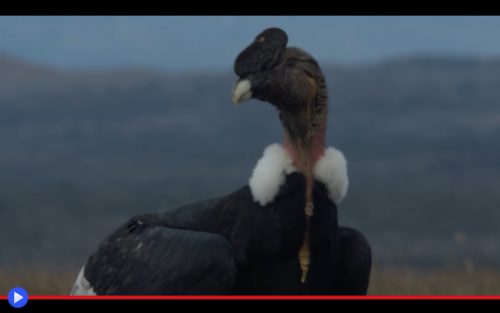

Per alti scranni, nobili sovrani. Entità insignite del dovere di rappresentare o custodire le caratteristiche fondamentali di un ambiente, un’ecologica inerente configurazione delle cose. Luogo e luoghi, mondi, singoli pianeti dove vige la fondamentale regola della natura, in base a cui nulla scompare ma ogni cosa si trasforma, evolvendosi per far ritorno allo stato mineralizzato da cui era aveva preso vita alle origini della sua storia. Ben sapendo come ogni altro camelide dell’area tra Argentina e Cile, Bolivia, Ecuador, Perù, grazie allo strumento dell’istinto, il rito che avrebbe avuto luogo alla sua morte. Quale psicopompo si sarebbe presentato, per aprire il suo cadavere e iniziare a divorarlo. Verso l’inizio di un mistico viaggio, spesso terminante all’interno di specifici e particolari recessi montani! Il primo a notarlo, tra gli umani cultori della scienza, è stato Matthew Duda della Queen’s University di Kingston, Canada, in trasferta presso la catena sudamericana per trovare nuovi spunti d’approfondimento nell’antica storia del Vultur gryphus, creatura più comunemente nota e celebrata come (il magnifico) condor andino. 3,3 metri di apertura alare e fino a 15 Kg di peso distribuiti nella sua elegante forma e bianca e nera, con dati sufficienti a farne il più imponente uccello volante della Terra, caratterizzato dall’abitudine di defecarsi addosso (uroidrosi) o in alternativa, sempre nei dintorni del proprio nido. Così come avvenuto, per un periodo di oltre due millenni, nella grotta del parco nazionale di Nahuel Huapi dove costui, assieme ad insigni colleghi, avrebbe riscontrato l’esistenza di un tesoro più prezioso di qualsiasi reliquia dei toltechi: un’intera, ponderosa, maleodorante montagna di guano. Defecata dalle incalcolabili generazioni di codesti uccelli, che si sono susseguite sotto il sole di un simile emisfero, raccogliendo alternativamente il plauso o l’antipatia delle vicine comunità civilizzate. Stratificando in modo totalmente incidentale, un secolo dopo l’altro, l’intera cronistoria pregressa delle proprie alterne tribolazioni. Come un libro utile a capire quando la popolazione ha prosperato e quando, invece, si è ridotta come nel lungo periodo tra 1650 e 650 anni fa, dal momento in cui una lunga serie d’eruzioni saturò l’aria di cenere, rendendo eccessivamente difficoltoso il volo. Per non parlare delle variazioni nella loro dieta e i minerali che ne entrarono a far parte, permettendo di comprendere le condizioni ambientali di ciascun periodo e tutto ciò che queste comportavano per lo stile di vita di questi uccelli. Le cui caratteristiche fondamentali, e doti tutt’altro che trascurabili, seppero dimostrarsi cionondimeno continuative nel tempo…

biologia

Studio svela come la puntura di una formica può minare il sistema nervoso umano

Un dolore assoluto, che ottenebra la mente e paralizza i movimenti. La sofferenza totale che permette, per lo meno nell’idea del popolo che continua a praticare un tale rituale, di affrontare in seguito qualsiasi prova fisica ignorando la sofferenza. E c’è qualcosa di fondamentalmente primitivo, persino barbarico, nel rito di passaggio degli indigeni Sateré-Mawé della giungla brasiliana, secondo cui l’arrivo presso l’età adulta necessita di esser celebrato tramite puntura indotta e reiterata ad opera del più atroce degli insetti mai classificati dalla scienza umana. Quella stessa Paraponera clavata o formica proiettile di oltre 2 cm di lunghezza, il cui morso è stato alternativamente paragonato a un colpo d’arma fuoco o nelle parole dell’esauriente Justin O. Schmidt, entomologo dal comprovato grado di masochismo, “Camminare sui carboni ardenti con un chiodo arrugginito conficcato in un piede”. Tutto questo benché resti fondamentale specificare come prendere decine di questi animali e intrappolarli nella versione fatta in casa di un guanto da forno, per poi renderle nervose con il fumo ed infilarci dentro le mani del soggetto designato per qualche eterna decina di minuti, più volte nel corso di settimane o mesi, non costituisca un effettivo pericolo per la vita di quest’ultimo, né abbia altre conseguenze in genere che tremori, nausea, capogiri, paralisi temporanea e qualche trascurabile convulsione. Questo perché contrariamente al veleno utilizzato da taluni serpenti, razze marine, vespe o calabroni, la piccola mistura di sostanze inoculate dagli imenotteri in questione non ha effetti deleteri alla sopravvivenza di un organismo, pur restando responsabile di una percezione del dolore che pare superare i limiti dell’immaginazione corrente. Questo principalmente grazie alla presenza, già nota verso la fine degli ’90 del peptide neurotossico della poneratossina, una sostanza capace di saturare i canali del sodio nelle fibre nocicettorie, inviando in buona sostanza un segnale intenso e ininterrotto fino alle zone rilevanti del cervello stesso. Ora d’altra parte un simile spunto di approfondimento, nonostante la sua rilevanza per lo studio del dolore ed eventuali metodologie utili a moderarlo, è stato successivamente accantonato dalla scienza per l’oggettiva difficoltà nel prelevare quantità sufficienti di veleno da una creatura piccola come un formica, per quanto appartenente alle genìe ipertrofiche del territorio sudamericano. Almeno fino all’articolo recentemente pubblicato nel numero di maggio della rivista scientifica Nature Communications, in cui Samuel D. Robinson dell’università del Queensland e colleghi affrontano per la prima volta in modo sistematico la questione. Ritrovando tracce di tossine simili anche all’interno di altri rappresentanti della famiglia Formicidae, tra cui le più piccole ma non meno aggressive Tetramorium africanum e le affascinanti formiche dalla testa verde o Rhytidoponera metallica endemiche del continente d’Oceania, capaci d’indurre uno stato di sofferenza forse meno intenso ma persistente almeno quanto quello della tristemente celebre Paraponera. Un viaggio di scoperta che potrebbe essere, in effetti, ancora agli albori…

Il falso girino di un abisso a otto chilometri dalla superficie del mare

Provate a immaginare, per un attimo, la sensazione. Di una creatura che ha trascorso la sua intera esistenza nell’oscurità, pur non rinunciando agli occhi per poter individuare l’occasionale predatorie bioluminescente o gamberetto luminoso da fagocitare. Che si trova all’improvviso dentro un fascio di fotoni generato da un potente faro creato dall’uomo. Quello situato, per l’appunto, sul sottomarino compatto Limiting Factor, inviato ad esplorare la profondità della fossa oceanica del Giappone, parte dell’anello di fuoco responsabile di molte delle sue eruzioni e terremoti più devastanti. Non sarebbe almeno in parte ragionevole, per tale inimmaginabile presenza, provare l’istintiva sensazione di trovarsi al cospetto di una divinità? Specialmente quando la sonda estendibile, facente parte della dotazione tecnologica del mezzo, cominciasse a rilasciare una copiosa quantità di cibo, largamente superiore a quella normalmente rintracciabile in svariati mesi di perlustrazione a simili profondità. Pesce attento, piccola presenza, non più lunga di una decina di centimetri. Eppure in grado di riuscire a sopportare, per l’intero estendersi della sua esistenza, una pressione di 800 bar, paragonabile al peso di svariate migliaia di elefanti. Questo grazie, chiaramente, alla natura non del tutto permeabile della sua pelle mucillaginosa, e l’alto contenuto di osmoliti nell’organismo. Sostanze in grado di garantire l’ottimale funzionamento di un organismo, persino in situazioni tanto estreme, garantendo al pesce lumaca (snailfish) la sopravvivenza. Già, ma che cos’è, esattamente, un pesce lumaca… Creatura della famiglia dei Liparidi, originariamente descritta scientificamente nel 1777 e che da quel momento avrebbe accolto, attraverso le lunghe decadi d’avvistamenti, grosso modo ogni tipologia di nuotatore “abissale” che nessuno fosse in grado d’inserire in specifiche categorie distinte. Anche in forza della tipica maniera in cui esseri creati per sopportare simili pressioni, erano inclini a deformarsi e diventare tutti uguali una volta esposti senza camera iperbarica alla vastità dell’atmosfera terrestre. Aggiungete a questo l’inerente fragilità di tale stirpe, incline a frantumarsi una volta intrappolata nelle reti o altri simili implementi di cattura, per comprendere la lunga confusione tassonomica che ha circondato i nostri amici del tutto incapaci di lamentarsi. Pur rappresentando, d’altra parte, uno dei pesci più studiati della zona hadopelagica, ad oltre 6 chilometri di profondità, in forza della sua presenza cosmopolita e relativa semplicità d’avvistamento. Come dimostrato ancora una volta nella spedizione dello scorso settembre a bordo della nave oceanografica DSSV Pressure Drop, culmine di un progetto decennale, organizzata da studiosi del laboratorio Minderoo dell’Australia Occidentale e l’Università di Tokyo, interessati a confermare determinate teorie in merito alla massima profondità abitabile da una creatura vertebrata. E che nel caso preso in considerazione, si sarebbero trovati con sommo senso di stupore al cospetto di non uno, bensì dozzine di tali auspicabili presenze, ad oltre 8.200 metri di profondità, superando qualsiasi altro record ittico mai registrato prima di quel momento. Una visione… Impressionante.

La frenesia mediatica in merito al comportamento delle orche nello stretto di Gibilterra

Frequentando determinati recessi d’interscambio digitalizzato per quanto riguarda questioni marinaresche, le parole tendono a veicolare argomenti di scambio quanto meno imprevisti: “Attraverseremo il passaggio la prossima settimana. Siamo dotati di bottiglie di detersivo, carburante diesel e potenti altoparlanti. Che genere di musica mi consigliate d’usare?” E poco sotto: “Se perdo di vista la costa, veleggiando in alto mare al volgere del vespro, dite che potrebbe essere più sicuro?” Ed ancora l’immancabile, ma cionondimeno condivisibile: “Sto pensando di evitare totalmente la Spagna e il Portogallo. Apprezzerei una lista di possibili destinazioni alternative in Europa.” Perché il timore fa prendere decisioni difficili e tutto ciò è ancor maggiormente vero, quando si configura sulla base di circostanze contestuali non del tutto prive di effettive cognizioni di causa. Per il peso funzionale di questioni come, nel caso qui presente, l’effettivo rischio di essere attaccati da gruppi di creature con il peso unitario di 7-8 tonnellate, singolarmente dedite alla demolizione sistematica di tutto ciò che si presenta galleggiando entro i confini del proprio territorio. Quel tratto di mare che si estende tra le punte di due continenti risultando, da ogni aspetto rilevante, la porta principale del Mediterraneo. E non c’è alcun Cerbero che possa costituire, in tali circostanze, un terrore più incombente di questo. Le fonti del tutto credibili dal punto di vista statistico, d’altronde, appaiono concordi: dall’inizio del 2020 e fino all’attuale stato delle cose, in modo particolare per determinate piccole barche inclini ad affrontare quel determinato tratto di navigazione, le opportunità d’incontri ravvicinati con il popolo delle cosiddette orche assassine si sono moltiplicate sistematicamente. Con un gran totale di 239 casi documentati scientificamente nel periodo di un singolo anno, tre dei quali con danneggiamenti anche gravi delle imbarcazioni coinvolte. Il più grave dei quali verificatosi lo scorso 4 maggio e culminante, addirittura, con l’affondamento dello yacht svizzero Champagne a poche centinaia di metri dal vicino porto di Barbate, ad ovest di Gibilterra. Un’esperienza semplicemente terrificante per l’equipaggio a bordo, che aveva pensato inizialmente di aver colpito un qualche tipo di detrito galleggiante, finché non si accorsero delle tre ombre sotto il pelo delle acque, corrispondenti ad un cetaceo adulto e due più giovani, che si stavano accanendo contro la chiglia ed il timone della loro barca a vela modello Sun Odyssey 519. Ed a nulla è valso il tentativo di chiamare sul posto la guardia costiera, giunta comunque quando ormai era di gran lunga troppo tardi per porre rimedio al destino di un naufragio incombente. Ma la domanda che tutti si sono posti, in merito all’effettivo rischio delle persone convolte in questo ed alti casi simili è la seguente: che cosa sarebbe successo se le persone a bordo, prima dell’arrivo dei soccorsi, si fossero trovare a bordo di una piccola scialuppa di salvataggio, o persino a dover nuotare?