Nel 1872 la cittadina di Meredith nello stato del New Hampshire, come del resto l’intera regione del New England, aveva già una certa familiarità con il concetto di misteriosi volti scolpiti nella pietra. Risale ad oltre 70 anni anteriormente a quella data, per l’appunto, la prima menzione del Vecchio della Montagna, forse scultura creata dagli umani oppure un semplice caso di pareidolia, frutto di un’erosione particolarmente suggestiva ad opera del vento e delle intemperie, per cui un profilo chiaramente riconducibile a quello di un enorme individuo barbuto faceva capolino dalla cima del promontorio granitico di Cannon Mountain, tra i picchi delle Montagne Bianche. Eppure il facoltoso uomo d’affari Seneca A. Ladd, che aveva fondato la sua banca esattamente tre anni prima, dopo aver fatto la sua fortuna commerciando in carri e strumenti musicali, non stava probabilmente pensando a tale luogo quando venne chiamato improvvisamente dal gruppo di lavoratori locali impegnati nell’infiggere il palo di una recinzione nei dintorni del più grande lago del suo stato, dal nome ereditato di Winnipesaukee: “Signore, venga a vedere. Abbiamo trovato una strana pietra!” In base ad altre versioni della storia, invece, egli stava passando casualmente di lì, quando vide la concrezione d’argilla, probabilmente contenente un fossile o reperto archeologico di qualche tipo, gettata con disattenzione presso il cumulo di terra derivante dalle opere infrastrutturali in corso. Nulla, ad ogni modo, avrebbe potuto prepararlo a quanto stava per fare la sua comparsa sul suo tavolo da lavoro, usato nella pratica amatoriale di hobbista archeologo, che l’aveva portato negli anni a collezionare un grande numero di artefatti creati dalle antiche popolazioni dei Nativi Americani. Quando si trovò improvvisamente a fissare, direttamente negli occhi, una stranissima figura: faccia dai lineamenti stilizzati, nell’ovale inciso al centro di una pietra levigata con la forma e le dimensioni di un uovo di gallina (100×64 mm in totale). E immaginate la sua sorpresa quando, voltandola attentamene tra le mani, scorse ai lati e dietro di essa una serie di simboli misteriosi: una pannocchia, la luna, una spirale, un teepee indiano, alcune frecce disposte a formare una sorta di lettera “M” ed altri disegni geometrici apparentemente privi di un palese significato. Ritrovamento fuori dal contesto destinato forse a scomparire tra le pagine della storia, se non fosse per la peculiare abitudine, da parte di quest’uomo, ad esporre nell’anticamera della sua banca i pezzi migliori della collezione, avendo trasformato tale ambiente, sostanzialmente, in un piccolo museo. Diventata ben presto una delle attrazioni preferite dagli abitanti del territorio rurale attorno a Meredith, l’uovo di pietra venne quindi notato nell’estate di quello stesso anno dal celebre scienziato ed inventore Daniel J. Tapley di Danvers, Massachusetts, che dopo aver parlato con entusiasmo del reperto in una lezione presso l’Istituto Essex di Storia Naturale, scrisse entro pochi mesi un articolo pubblicato sulla rivista The American Naturalist in cui ne descriveva a fondo l’aspetto chiamandolo “Una misteriosa reliquia degli Indiani”. In breve tempo, in tutto il paese e persino in Europa le varie interpretazioni del mondo accademico iniziarono a sovrapporsi. In quegli anni le popolazioni native americane, ormai ammansite al cosiddetto “destino manifesto” degli uomini venuti da Oltremare erano state riconsiderate dall’opinione pubblica e della scienza, assumendo le fondamentali caratteristiche di genti mistiche in profonda comunione con la natura, in qualche modo depositarie di una conoscenza che tutti gli altri sembravano da tempo aver dimenticato. L’uovo di Ladd, tuttavia, come un vero oggetto fuori dal contesto, non accennava a schiudersi mostrando i suoi segreti, data l’assoluta assenza di alcuna riconducibilità a tradizioni note di tribù locali, assomigliando per certi versi a iconografia e figure mitologiche di una matrice culturale totalmente distinta. Entro una paio di decadi, inevitabilmente, giunsero le prime ipotesi extra-terrestri, mentre i più scettici iniziarono a dire apertamente che potesse trattarsi di uno scherzo creato intenzionalmente da un banchiere eccessivamente annoiato…

L’istinto materno della mosca che ha devastato il cuore dell’Africa nera

Racconta il filantropo e tecnico economista Ernesto Sirolli, nel suo libro sull’attività umanitaria da lui compiuta in Zambia nel corso degli anni ’70, di un aneddoto particolarmente indicativo. Sulla volta in cui la missione ONG di cui faceva parte, tentando di aiutare la popolazione di un villaggio in mezzo alla savana, aveva messo in opera una piantagione di pomodori. Ortaggi destinati, grazie al clima caldo della regione, a crescere fino alla grandezza di palloni da calcio, offrendo la strada apparentemente ideale per affrontare e risolvere finalmente la fame di quella gente. Gli abitanti del posto, tuttavia, non sembravano affatto interessati e nonostante i tentativi d’insegnargli le moderne meraviglie d’agricoltura, si mostravano indolenti, pigri e rassegnati. Un giorno, quindi, gli italiani si recarono al campo per scoprire che tutti i pomodori erano spariti. Dopo una breve indagine, capirono cosa era successo: un gruppo di ippopotami erano arrivati dal vicino specchio d’acqua fangoso e con voracità infernale, se li erano mangiati. Alla domanda del perché i nativi non li avessero avvisati, questi ultimi risposero dispiaciuti: “Ecco, in verità… Voi non l’avete mai chiesto.”

Italia ed Africa: destini incrociati lungo il corso della storia, qualche volta in positivo, altre senza nessun tipo di effetto duraturo per il corso degli eventi. Ma in particolari casi, collocati al principio di un’epoca di dannazione. E secondo quanto riportato dal giornalista inglese Fred Pearce sarebbe stata proprio l’arrivo di una nostra spedizione nel Corno, risalente al 1897, a generare il peccato originale destinato a rendere l’Africa tanto inospitale a ogni tentativo di coltivazione, intensiva o meno. Poiché i soldati avevano partecipato all’avventura accompagnati, per la sfortuna di un’intero continente, da certi animali e il virus malauguratamente contenuto al loro interno: l’RPV o peste bovina, che si sarebbe diffusa devastando un’area di pascoli vasta all’incirca quanto l’intero territorio d’Europa. Milioni di persone morirono nel giro di qualche decennio per la carestia risultante, intere popolazioni che avevano fatto dell’allevamento bovino parte inscindibile della loro vita. E mentre i pascoli venivano di nuovo reclamati dalla grande fauna equatoriale, tra la vegetazione non più soggetta al controllo umano tornò a prosperare una minuscola, quanto malefica creatura.

Tze-tze, Tsetse, Tik-tik sono tutte parole, vagamente onomatopeiche, riferite al particolare gruppo di ditteri che rientrano nella famiglia Glossinidae, genere Glossina, accomunate dall’abitudine frutto dell’evoluzione a consumare copiose quantità di sangue grazie all’uso della loro lunga ed appuntita proboscide boccale. Dando sfogo ad una fame che deriva, forse sorprendentemente, non dall’odio per tutti gli altri esseri viventi bensì dall’amore nei confronti di uno, in particolare: il singolo erede che faticosamente partoriscono più volte l’anno, dopo un periodo di gestazione incredibilmente simile a quello delle loro vittime preferite: i mammiferi. Vagamente alieno come il ciclo vitale della maggior parte degli altri insetti, quello della mosca riconoscibile per le ali sovrapposte in posizione di riposo, le antenne biforcute e le dimensioni piuttosto imponenti (fino a 1,5 cm) presenta infatti un metodo chiamato scientificamente “viviparità adenotrofica” il cui fine ultimo risulta essere quello di sottrarre, per più a lungo possibile, la sua larva dall’attacco dei predatori o possibili parassiti. Finalità ottenuta nell’unico modo possibile: quello di tenerla dentro il proprio utero volante. È davvero incredibile, a vedersi: nel diagramma anatomico di questo dannato essere, l’addome appare dunque attraversato da una serie di canali biancastri, entro i quali scorre qualcosa di straordinariamente simile al latte umano. Proteine, amino-acidi e lipidi, portati a convergere presso l’apparato boccale di un vermicello le cui proporzioni progressivamente maggiori tendono ad assomigliare, nell’ultimo periodo, a quelle dell’uovo notoriamente sovradimensionato del kiwi, uccello non-volante neozelandese. Finché successivamente all’ora del parto, la creatura viene deposta in terra dall’affaticata partoriente, per iniziare immediatamente a scavarsi una buchetta per lasciare fuori solamente le appendici nere usate al fine di respirare. Inizia proprio in questo modo, tra la sabbia geografica e del tempo, il successivo capitolo di una crudele storia…

Progettista berlinese tenta di produrre il più portatile kayak di sempre

C’è del significativo potere, in una simile parola. In un contesto dove le proporzioni della logica determinano lo schema della convenienza, accompagnato da praticità e semplificazione, diventa il culmine del senso tecnologico e la necessità percepita di fare quello che si vuole, quando si vuole, in assenza di residui compromessi: portabilità. Dei computer, tablet, videocamere, sistemi audio e d’intrattenimento, videogiochi. Mentre il mondo fisico dei trasporti, gradualmente, si adegua? Biciclette pieghevoli. Hoverboard da mettere in borsa. Persino zaini a razzo alimentati col nitrogeno, utili a fluttuare sopra i sogni delle circostanze ultra-gravitazionali. Mentre molto stranamente, non erano molti a essere pronti, prima dell’ultima decade, a concepire un metodo quasi-tascabile per navigare sopra l’onde delle umide località peri-urbane. Grazie all’antica tecnica dei piegatori della carta giapponese, l’arte nota al mondo con il termine composito 折り紙 (origami). Avete presente, per dire, la Venezia tedesca? Una definizione che talvolta sfugge agli altri abitanti d’Europa, benché sia nei fatti riferita a niente meno che Berlino, ove al convergere del fiume Sprea con vari splendidi canali, tra cui quello di Charlottenburg, Berlin-Spandau e Westhafen, viene a crearsi quella pittoresca convergenza che da in molti l’istantaneo desiderio d’esplorare. Il che non sarebbe stato un grandissimo problema per Daniel Schult, l’ultimo giovane di queste parti a tuffarsi nella grande avventura di un progetto imprenditoriale finanziato coi soldi “di Internet”, non fosse stato per la sua casuale preferenza verso gli spostamenti veicolari grazie all’energia dei muscoli, ovvero in altri termini, la rinuncia alle diaboliche tentazioni dell’automobile, per assumere il virtuoso ruolo del ciclista. Agile, silenzioso, rapido verso i suoi scopi nella vita… Tranne quello, s’intende, d’imbarcarsi nel secondo umido elemento, data l’inerente problematica di come, precisamente, trasportare un qualsivoglia tipo d’imbarcazione fino agli alti argini di quel bisogno personale. Perché neppure gli inuit, inventori dell’imbarcazione personale più maneggevole nell’intero scenario delle popolazioni amerindie, erano soliti trasportare i propri mezzi per lunghi tragitti di terra, come potremmo definire quelli dell’odierno ambiente urbano ricoperto da impietoso asfalto. Ecco qui l’idea, come diretta conseguenza, di rivolgersi a quel segmento di mercato nato all’inizio del 2013 come alternativa ai comunque ponderosi kayak gonfiabili, per la barca in polipropilene pieghevole capace di trasformarsi, al termine dell’utilizzo, in una compatta borsa sollevabile con un singola mano. Ma le mani, come sappiamo molto bene, non sono libere mentre si guida una normale bicicletta. Ecco dunque spiegato, in poche parole, il suo ulteriore margine di miglioramento…

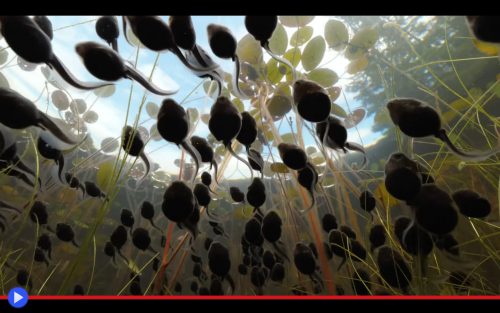

Quattro anni per immortalare la gloriosa maratona dei girini canadesi

È semplicemente un’eventualità così fuori dalle aspettative ragionevoli delle presenti circostanze… Che un documentario realizzato da un singolo fotografo subacqueo, assistito da alcuni amici nel montaggio e la post-produzione, possa non soltanto raggiungere ma superare abbondantemente la qualità, visuale, scientifica ed originale, di oltre il 90% delle produzioni girate sotto l’egida di un grande marchio televisivo. Raggiungendo in questo modo, come soltanto pochi autori possono aspirare in questo campo, l’empireo qualitativo delle scene accompagnate dalla voce britannica di Sir Attenborough, cui nulla sembrerebbe avere da invidiare, d’altra parte, l’entusiasmo coinvolgente di Maxwell Hohn, naturalista canadese di Vancouver Island che più volte si è tuffato, durante la realizzazione di questo capolavoro, in quello che lui stesso chiama “Uno dei laghi più remoti della sua regione”. Mai chiamato per nome è ciò probabilmente è un bene, vista la palese importanza vantata da questo luogo nell’evidente proseguimento in perpetuo della specie Anaxyrus boreas o del rospo boreale, anuro nordamericano famoso per le sue dimensioni ragguardevoli (fino a 13 cm) e le gremite migrazioni dei giovani adulti attraverso pericolose strade asfaltate, quando si recano dai laghi della loro giovinezza fino all’entroterra delle grandi foreste di pioppi, faggi e abeti, ove potrà compiersi la loro saliente avventura riproduttiva. Mentre nessuno conosce, o forse a questo punto potrei dire conosceva, l’altrettanto notevole spostamento quotidiano compiuto quotidianamente dalla loro forma sub-adulta di ambiente esclusivamente acquatico, quei girini che trascorrono la notte al centro più profondo dello stagno e la palude, ma devono spostarsi dopo il sorgere dell’alba nelle zone ripariane, dove l’acqua più bassa permette alla luce del sole di penetrare senza impedimenti, generando il florilegio d’innumerevoli forme di vita vegetali ed alghe dal variegato aspetto. O come le chiamano loro, più semplicemente, “cibo” che precorre il tempo della metamorfosi, un po’ come le foglie verdi consumate dalla strisciante larva di farfalla, il bruco destinato a guadagnare, con notevole fatica, il suo splendente nonché duplice paio d’ali. In un processo che giunge a coinvolgere, data la capacità di una singola femmina di deporre fino a 10.000 uova, una quantità letteralmente incalcolabile di piccoli individui, il cui aspetto tondeggiante con la lunga coda triangolare, gli occhietti tondi e l’espressione sorridente, finiscono per cooperare nella presentazione di un aspetto complessivo degno di essere ammirato, come fossero gli inaspettati personaggi di un cartoon. Non che sia facile, d’altronde, presentare per immagini una tale meraviglia etologica della natura, vista la natura inerentemente fangosa di queste acque nonché la notevole rapidità dei girini, che vivendo a un ritmo accelerato tenderebbero a spostarsi come fulminei fantasmi fuori e dentro l’inquadratura, se non fosse per il sapiente uso della stabilizzazione video ed il framerate da parte di questo geniale autore. Con un risultato che, ritengo, non può fare a meno di lasciare a bocca aperta: le molte migliaia di piccole creature che si spostano, con evidente chiarezza di obiettivi, tutti nella stessa direzione (sembrano quasi le scene idealizzate della fecondazione umana) incrociando le rispettive traiettorie in un caotico sovrapporsi di corpi e code, in perenne fuga da scorpioni d’acqua, sanguisughe e larve di libellula affamate. Soddisfacendo la voracità nei pochi momenti in cui si posano, senza mai smettere di agitarsi per restare pronti alla fuga, sopra qualsiasi cosa possa offrire anche soltanto il remoto potenziale di nutrirsi, inclusa la mano protesa dell’ammaliato autore del qui presente video.

Che tornando quattro volte per riprendere altrettante serpeggianti generazioni, si è tuffato avendo cura di spostarsi esclusivamente lungo i corridoi naturali tra le ninfee, creati dai castori che si nutrono delle loro radici esposte, al fine di non disturbare eccessivamente la marcia collettiva dei girini. Svelando quindi, in questo modo, gli ultimi segreti del rospo boreale…