Figure alte, gigantesche, rese ancor più imponenti dal nobile ed impressionante copricapo. Capace di agire, per i malintenzionati di una sera a teatro, come il bersaglio della propria infausta e sventurata pistola. La sera del 24 aprile del 1865, il soldato unionista Boston Corbett si trovò a far parte del reggimento incaricato d’inseguire e catturare John Wilkes Booth l’uomo che aveva sparato e ucciso Abraham Lincoln presso il Ford’s Theatre di Washington, chiudendo anticipatamente una delle presidenze più influenti nell’intera storia degli Stati Uniti. Dopo una breve ricerca l’assassino venne quindi individuato presso il granaio di una piantagione di tabacco in Virginia, dove si era rifugiato assieme a un suo complice, David Herold. I due erano circondati, senza nessuna possibile via di fuga: venne quindi dato l’ordine tassativo di non sparare. Ma Boston Corbett, avvistato Booth attraverso una crepa nell’edificio, prese la mira con la sua carabina e lo colpì fatalmente sul retro della testa, nello stesso identico punto della sua insigne vittima di pochi giorni prima. La storiografia americana, quindi, si dilunga sulle atroci sofferenze patite dal malfattore prima della dipartita, paragonate secondo le testimonianze coeve a una divina punizione della Provvidenza stessa, citata da Corbett come guida del suo gesto impulsivo e sconsiderato. Ma pochi parlano di quello che sarebbe successo, di li a poco, a costui. Portato a Washington D.C. e sottoposto alla corte marziale per insubordinazione, fu dimesso dall’esercito ma nondimeno considerato un eroe dal pubblico e dalla stampa. Il che gli avrebbe permesso, due anni dopo, di trovare un impiego come assistente usciere presso l’ufficio legislativo dello stato del Kansas, a Topeka. Ma l’ex-soldato sarebbe stato associato, negli anni a venire, ad una serie di episodi psicotici e discorsi pubblici senza senso, spesso culminanti con l’esibizione minacciosa di armi da fuoco, che l’avrebbero portato nel giro di pochi mesi in manicomio. Soltanto molti anni dopo, quindi, ne sarebbe stata scoperta la ragione. Fin da giovane e ancor prima del suo arruolamento, Corbett aveva praticato saltuariamente il mestiere di famiglia: la fabbricazione di capelli.

“Prendi più tè.” Disse il Cappellaio “Non ne ho ancora preso niente, non posso prenderne di più.” Rispose Alice, “Vuoi dire non puoi prenderne di meno. È facile prendere più di niente.” Dissociazione cognitiva, personalità multiple, illusioni di grandezza; molte sarebbero le possibili diagnosi, non mutualmente esclusive, che un moderno psicologo potrebbe attribuire ad una delle più memorabili figure del celebre romanzo di Lewis Carroll, strettamente associata nella cultura moderna all’interpretazione che ne diede la Disney, basata sulle illustrazioni del tempo. Secondo l’opinione degli storici, nel frattempo, tale personaggio fu basato su una figura effettivamente vissuta, quella dell’antiquario e fabbricante di orologi Theophilus Carter (1824-1904) di cui Carrol realizzò la sua parodia letteraria come piccola vendetta dopo che ritenne di aver pagato troppo per dei mobili acquistati presso il suo negozio. Non può essere di certo un caso, tuttavia, se il mestiere scelto per il bizzarro ospite della bambina trasportata all’altro mondo fosse quello del fabbricante di tube, rinomata origine del modo di dire anglosassone “Mad as a hatter” ovvero in altri termini, “Matto come un cappellaio”. La strana e in precedenza incomprensibile associazione tra questi due particolari moduli della condizione umana fu infatti osservata ufficialmente per la prima volta nel 1829 a San Pietroburgo, in Russia, con ulteriori focolai individuati presto negli Stati Uniti, Inghilterra, Francia e più tardi in anche in Toscana, dove all’inizio del XX secolo esisteva una fiorente industria del settore. Ma in quel frangente finalmente, grazie all’applicazione del metodo scientifico, fu possibile intuirne presto la ragione…

storia

Le gelide Olimpiadi dei crateri nucleari creati per sport

Uomini dal bianco camice, l’internazionale uniforme di colui-che-sa-quello-che-fa, all’interno di una cabina di cemento e piombo guardano attentamente una serie d’indicatori. Il freddo pungente della primavera del 1971 nella repubblica del Tatarstan presso la località di Pechora, in linea con le aspettative meteorologiche locali, del tutto incapace di penetrare all’interno del bunker, luogo più sicuro della zona in cui s’incontrano i due fiumi, Volga e Kama. Al palesarsi di una lettura giudicata idonea, quindi, il capo della congrega invia il suo chiaro cenno di via libera, indirizzato verso l’occhio attento del suo nostromo. Il quale, con un’espressione concentrata, preme avanti la pesante leva. Una profonda vibrazione, in quel momento, scuote il sottosuolo dell’Unione Sovietica, mentre milioni di metri cubici di terra vengono sollevati gloriosamente verso il cielo, assieme ad alberi, pietre, piccoli animali e nidi d’uccello. Dove prima c’era una foresta, adesso, trova collocazione un profondo canale. Perfettamente navigabile per almeno 11 mesi l’anno, risolvendo l’annosa questione rimasta in bilico da 38 anni!

Ogni estate e questa addirittura più delle altre (ma non sembra, forse, ogni volta così….) Vede il ripetersi della stessa identica e fastidiosa storia: le principali arterie stradali ristrette drammaticamente, come quelle di un gastronomo dal colesterolo superiore alla normalità, data l’esagerata moltiplicazione dei lavori, fissati in calendario da un’intellighenzia che non pare vivere ad un livello comparabile a quello della gente comune, affrontare problemi simili o soffrire contrattempi analoghi a noialtri esseri umani. Così che bloccati nell’eterno traffico, sotto un solleone che neanche l’aria condizionata può sperare di combattere adeguatamente, ci guardiamo attorno e solleviamo nella nostra mente l’ipotetica questione: “Non sarebbe bello se premendo un semplice pulsante, da una rispettosa distanza di sicurezza, l’infrastruttura della strada potesse palesarsi nel giro di pochi secondi o minuti, con un paesaggio rinnovato ancor prima che la polvere possa posarsi oltre il tragico orizzonte delle Cose?” Un sogno che potremmo ricondurre, in termini diretti, all’esplosione di una bomba nucleare.

Pratica, semplice, diretta, risolutiva: lo strumento tecnologico più potente mai creato da mano umana, in senso totalmente letterale, capace di creare un solco profondo nella Terra stessa tanto significativo da risolvere ogni accenno potenziale di un problema. Assurdo eppure strano a dirsi, ci fu un tempo in cui i governi di questo pianeta la pensarono ed agirono perfettamente in linea con tali apparentemente fantasiose, in realtà del tutto tragiche linee guida. Non per niente, ebbero ragione di chiamarla: Era atomica o in alternativa, guerra fredda, gelida, persino. Quando far esplodere un qualcosa nella maniera maggiormente apocalittica a disposizione non era soltanto un valido messaggio per la propaganda, sia in patria che all’estero, bensì un letterale talismano, contro la possibilità purtroppo mai del tutto assente di far l’improvvida fine di Hiroshima o Nagasaki. Perché quale modo migliore esiste, per provare al solito ipotetico nemico l’enorme potenziale del proprio arsenale nascosto, che scatenarne l’orripilante furia contro i recessi meno densamente abitati del proprio stesso territorio? Benché gli incidenti, questo è chiaro, non possano che rimanere in agguato dietro il radioattivo angolo di così pesanti e ineluttabili circostanze…

Progetto Skycar, l’orizzonte mai raggiunto di una vera macchina volante

“Se la vostra civiltà moderna è tanto grande, umano, allora perché la stragrande maggioranza dei veicoli che utilizzate per spostarvi su questo pianeta continua laboriosamente strisciare lungo inefficienti e pericolose strade asfaltate? Abbiamo studiato con interesse, da Alpha Centauri, i vostri film e videogiochi, e sappiamo quanta familiarità abbiate col concetto di un dispositivo di spostamento personale capace di attraversare lo strato superiore delle nubi argentate…” Qui il Grigio fece una pausa, la grossa testa con gli occhi bulbosi voltata, per quanto possibile con l’articolazione limitata del suo collo, verso la finestra panoramica dell’astronave, la città di Sacramento ormai poco più che un ammasso di luci grande come un pugno, che continuava a rapidamente a ridursi nelle dimensioni. Paul Moller, con un’espressione infastidita, guardò ancora una volta l’orologio portato al polso sinistro: “Ve l’ho già detto e ripetuto, sedicenti alieni. Le macchine volanti esistono da 50 anni e sono stato IO a inventarle; se non sono da tutte le parti ciò costituisce una chiara scelta del grande pubblico che, per non un motivo o per l’altro, non le ha volute. Ora abbiamo finito con questo rapimento? Sulla Terra ho un progetto per lo sfruttamento del carburante biologico, da perfezionare.”

Più in salute e fisicamente attivo che mai, il professore ormai in pensione, inventore e imprenditore di origini canadesi ma operativo in California di 84 anni si guardò intorno pensierosamente, apprezzando se non altro lo spazio utilitaristico dell’astronave interstellare. “E comunque, sia chiaro che neanche la vostra tecnologia è perfetta. Scommetto che questo arnese richiede anni ed anni di apprendimento, prima di essere pilotato con accettabile efficienza.” Il punto debole, come lui ben sapeva, della maggior parte delle tecnologie finalizzate al trasporto di esseri dalle proporzioni ragionevolmente antropomorfe: la semplicità di utilizzo. Ciò che aveva, da sempre, impedito all’uomo della strada di possedere un aeromobile a decollo verticale, poiché l’elicottero, in se stesso, costituisce una macchina che tenta costantemente di uccidere il pilota seduto nella sua cabina di comando. Mentre pensava questo, riandò quindi con la mente alla famosa seconda offerta di Henry Ford, che esattamente 10 anni prima della sua nascita, dopo il grande successo conseguito dall’automobile Model T aveva pensato di adattarne l’economica produzione al volo con ala fissa, mostrando all’America il monoplano Ford Flivver, un aereo economico, semplice, alla portata ideale di chiunque. Almeno finché il pilota sperimentale, perdendone il controllo, finì per schiantarsi nell’oceano presso Melbourne, dimostrando a tutti l’effettiva complessità del progetto.

Macchina volante, automobile fluttuante; la risposta al sogno, universalmente impresso nelle nostre menti, di potersi sollevare in cielo la mattina prima di andare al lavoro. Per atterrar soavi, soltanto una manciata di minuti dopo, nello spiazzo di fronte alla scrivania dell’ufficio. Un approccio veicolare che potrebbe, da un punto di vista individuale, migliorare sensibilmente la vita delle persone. E non c’è niente che Paul Moller abbia mancato di fare, nel corso della sua lunga e complessa vita professionale, nel tentativo di dare una forma valida e realmente pervasiva a questo concetto di vecchia data. Incluso reinvestire, con chiaro intento operativo, una cifra stimata attorno ai 100 milioni di dollari attraverso il reiterato trascorrere delle decadi, nel tentativo di veder staccarsi da terra quella che originariamente aveva chiamato Discojet, quindi Volantor ed infine, con un nome commerciale che resiste tutt’ora, M400 Skycar. Un qualcosa di al tempo stesso meno ambizioso, ma dal potenziale largamente più realizzabile, dell’auto del Professore in Ritorno al Futuro o i velivoli impiegati in Bladerunner e il Quinto Elemento. Eppur cionondimeno, largamente frutto di una possibile fantasia futura…

Il canto millenario che riecheggia nelle grotte di Barabar

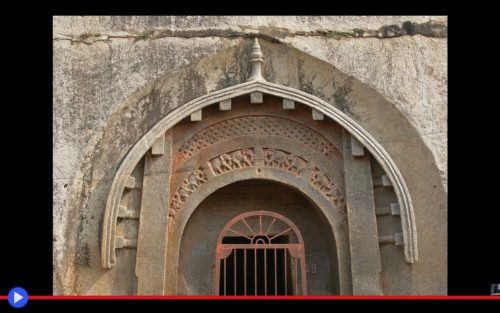

Oggetti fuori dal contesto che sembrerebbero ricollegarsi, in qualche maniera, a circostanze sovrannaturali o extraterrestri. Immaginate, a tal proposito, di fare il vostro ingresso in un ambiente sotterraneo, passando attraverso una porta in pietra finemente decorata concepita per riprendere lo stile decorativo dei templi lignei dedicati agli antichi Dei. Per trovarvi in un ambiente, vasto e quadrangolare, le cui splendenti superfici paiono la conseguenza diretta di un qualche processo di lavorazione della società industrializzata contemporanea. Dando nel complesso l’impressione ineluttabile di trovarsi all’interno di un bunker contro i bombardamenti aerei, frutto di un problema totalmente anacronistico per l’epoca in cui tale luogo venne posto in essere. Per ragioni, ahimé, largamente dimenticate…

Tra le tecnologie caratteristiche dell’India classica durante l’intero corso dell’Impero Maurya (325 – 185 a.C.) una in particolare si è dimostrata effettivamente in grado di lasciare tracce durature fino all’epoca odierna: la perfetta lucidatura delle superfici di pietra, ottenuta mediante approcci straordinariamente efficaci. Che si sia trattato dello strofinamento di pelli d’animali o sabbia, di una combinazione delle due cose o ancora la cesellatura di uno strato applicato preventivamente di arenaria ed ematite, l’effetto finale altamente riconoscibile può essere facilmente ammirato nelle svettanti colonne di Ashoka il Prediletto degli Dei (regno: 268 – 232), sovrano che aveva l’abitudine di far incidere i suoi editti nei quattro angoli del regno, sfruttando l’alta visibilità concessa da tali notevoli monumenti. Nipote del fondatore della dinastia Chandragupta e celebre per la sua politica di tolleranza religiosa, questa figura di conquistatore e legislatore tra i più importanti nella storia del suo paese viene largamente lodato con epigrafi, tuttavia, anche in un luogo più lontano dalla luce risplendente del sole indiano: le cosiddette grotte di Barabar o Marabar che dir si voglia, se volessimo seguire la traslitterazione volutamente modificata nell’importante romanzo sul colonialismo inglese Passage to India (E. M. Forster – 1924) che ne faceva un punto chiave della sua trama. Questo luogo che Ashoka concesse in dono, probabilmente durante la parte finale del suo regno, alla setta di asceti degli Ajivika, noti polemisti avversi alle religioni dominanti di Buddhismo e Jainismo, che credevano nell’assenza di divinità e il destino ineluttabile di ogni creatura. Per cui tale lascito architettonico, tra le poche testimonianze sopravvissute all’esaurirsi della loro esistenza, costituiva il luogo di culto principale ed un probabile segno di prestigio, date le eccezionali caratteristiche del territorio di partenza privo di termini di paragone. Collocate nello stato settentrionale di Bihar, grossomodo tra le due città di Gaya e Patna, lo scenario si presenta infatti fin da subito come l’eccezionale risultanza di una serie di giganteschi macigni enormi disseminati in giro da un’antica catastrofe o gigante, alcuni dei quali risultano, ad un’analisi più approfondita, caratterizzati da queste aperture geometriche chiaramente frutto della mano umana. Non tutte, ad ogni modo, sembrerebbero essere state create uguali…