Prima della navigazione GPS, era lo stradario. Manuale più o meno tascabile, incorporato nella dotazione degli autoveicoli. Cui un occupante del sedile passeggeri, moglie, figlio, parente o amico doveva fare riferimento, indicando al guidatore quale fosse la svolta corretta o il sentiero da intraprendere per giungere a destinazione. Molti erano i limiti di tale guida fatta di semplice carta, il cui livello di precisione era variabile in funzione dei recenti cambiamenti alla rete stradale. Immaginate adesso le difficoltà in tal senso, in un’epoca in cui il concetto di mappa geografica era notevolmente limitato, la stampa non esisteva ed il principale mezzo di comunicazione disponibile per la gente comune risultava essere il passaparola. Quando persino una complessa rete autostradale, che da un punto meramente funzionale avrebbe potuto essere realmente costruita, sarebbe stato il mero appannaggio di un elite nel mezzo delle moltitudini, coloro che in sostanza sarebbero stati chiamati all’epoca dei Veri Cittadini dell’Impero Romano. Messaggeri in viaggio e membri della macchina amministrativa e militare, certamente, ma anche mercanti diretti ai quattro angoli del mondo conosciuto, viaggiatori ed esploratori, meri cercatori della conoscenza. La loro conoscenza ragionevolmente approfondita dei percorsi, a fronte di un continuativo sforzo di ricerca ed approfondimento autogestito, avrebbe dunque occupato i meri appunti di un taccuino personale, se non addirittura le pure e semplici regioni della memoria. E persino i singoli censori, attori burocratici incaricati del mantenimento di queste infrastrutture, avrebbero limitato le proprie competenze alla singola provincia facente parte del proprio mandato. Non è perciò del tutto sorprendente la maniera in cui, già con l’inizio dell’epoca Medievale, la percezione pedissequa di quali luoghi fossero agevolmente raggiungibili facendo camminare il proprio carro sulla carreggiata costruita da persone del Mondo Antico avessero iniziato a sbiadire nell’approfondito repertorio della coscienza collettiva. Aggiungendo a tale condizione il progressivo e inevitabile degrado dei sentieri secondari e terziari, raramente ritrovati intatti dagli archeologi, si disegna dunque l’attuale quadro dolorosamente incompleto su come avvenissero gli spostamenti all’apice dell’estensione più ampia dell’Impero, grosso modo corrispondente al primo e secondo secolo d.C. In aiuto per tentare l’ambiziosa ricostruzione, giunge a questo punto il progetto di un team di scienziati composto soprattutto da studiosi dell’università danese di Aarhus, ma coadiuvato da partecipanti appartenenti ad altre importanti istituzioni europee. Mirato a raccogliere, compilare e presentare la vasta per quanto incompleta antologia dei dati a nostra disposizione, in una guisa immediatamente familiare per non dire utile all’impiego pressoché quotidiano: una mappa digitalizzata online, zoomabile e connotata da innumerevoli didascalie, coprente un totale di 300.000 Km di strade costruite dai nostri predecessori. Ovvero più del doppio, di quelle date per acclarate e verificabili fino al momento presente. Una risorsa potenzialmente inestimabile, a sostegno di ogni potenziale approfondimento sulle condizioni pratiche degli spostamenti nell’epoca sospesa tra i regni di Marco Aurelio, Commodo, Settimio Severo e Caracalla…

università

Il fantasma rievocato dai cannoni della caravella che vegliava sull’Unione di Kalmar

Nell’ideale gerarchia dei responsabili delle migliori scoperte archeologiche dello scorso secolo, al primo posto vengono sempre messi i cercatori. Che con mappe topografiche, lenti d’ingrandimento e metal detector si recano sul campo incontrando le vetuste vestigia d’Imperi dimenticati dal mondo. Ma che dire invece, degli sportivi dediti all’impegnativa pratica delle immersioni marine? Come quelli del club norvegese di Stora Ekö, presso l’arcipelago di Blekinge Skärgård, che attorno al 1970 s’imbatterono casualmente in qualcosa che poteva soltanto essere il relitto, relativamente completo, di un antico castello dei mari. Il tipo di nave impiegata dai potenti delle epoche trascorse per portare a termine le proprie mansioni maggiormente caratterizzanti. Completo in ogni sua parte, sebbene alla rinfusa come i pezzi di un puzzle appena tirato fuori dalla confezione. Compresi alcuni elementi invisibili, che aspettavano soltanto di essere disegnati con l’efficace aiuto della cosiddetta intelligenza artificiale…

Governare dall’alto scranno di una monarchia: molti furono gli sforzi compiuti, nei trascorsi dei popoli e le odierne società europee, affinché i detentori di un simile ruolo ereditario fossero dotati di un particolare contegno, la saggezza superiore ricevuta assieme al sugello del sacro mandato. Obiettivo non facile da perseguire in senso materiale, dando largo spazio alla conseguenze ricerca di fattori pratici da esternalizzare a beneficio delle moltitudini (presumibilmente) adoranti: le insegne fiammeggianti, l’alto cimiero, il cavallo fantastico, l’enorme castello. Ed un maestoso vascello, degno di trasportare un’intera corte verso le opportune destinazioni. Nel tardo Medioevo sussistette d’altra parte una specifica potenza, militare, commerciale e politica, le cui caratteristiche geografiche e territoriali richiedevano al sovrano di trascorrere una larga percentuale del tempo tra i flutti dei freddi mari settentrionali. Si trattava della discontinua Unione di Kalmar, l’entità politica e familiare concepita tramite un accurato programma di matrimoni combinati a partire dal 1397, grazie al pensiero strategico di Margherita I di Danimarca. E mantenuta ancora solida un secolo dopo, anche grazie agli sforzi del suo più recente successore (non direttamente imparentato) Giovanni di Danimarca. I cui frequenti viaggi tra il paese d’origine, la Svezia e la Norvegia, nonché i territori d’oltremare delle Faroe, l’Islanda e la Groenlandia, avrebbero contribuito a creare l’immagine di un princeps navigatore, ancor più dei sovrani spagnoli e portoghesi che inviavano, con il beneplacito papale, i propri esploratori alla ricerca del Nuovo Mondo. Non c’è molto da stupirsi dunque se costui potesse disporre, nel suo ricco catalogo di averi, di un’imbarcazione all’avanguardia secondo qualsiasi punto di riferimento coévo, acquisita mediante l’abile combinazione di diplomazia, competenze tecniche dei servitori e potere economico. L’imponente Gribshunden o Cane-Grifone, con i suoi 32 metri di lunghezza tali da porla ai massimi livelli di quel tempo remoto. Costruita in base ai crismi progettuali delle cosiddette caravelle, due delle quali lo stesso Cristoforo Colombo avrebbe condotto, assieme alla nau Santa Maria oltre l’Oceano Atlantico e alla scoperta di quelle terre che avrebbero fatto la fortuna della sua insigne mandante. E se quella particolare classe d’imbarcazioni, storicamente basate sui pescherecci sudafricani capaci di doppiare il Capo di Buona Speranza, evitando in tal modo di pagare il pedaggio dell’Impero Ottomano verso i Mari d’Oriente, si era dimostrata tanto efficace nell’oltrepassare il vasto vuoto tra i continenti, cosa mai avrebbe potuto fermarne una con il comparativamente semplice compito di battere i quattro angoli del Baltico ed i paesi ad esso confinanti? Una domanda destinata a rimanere senza risposta soltanto fino al 1495, tre anni dopo la grande “scoperta” quando il vascello del re di Danimarca si trovava temporaneamente ormeggiato presso una baia sulla costa di Ronneby nel sud della Svezia. E ad un tratto, senza il benché minimo preavviso né ragione apparente, esplose, andando giù, fino al sabbioso fondale della baia a settentrione di Stora Ekö…

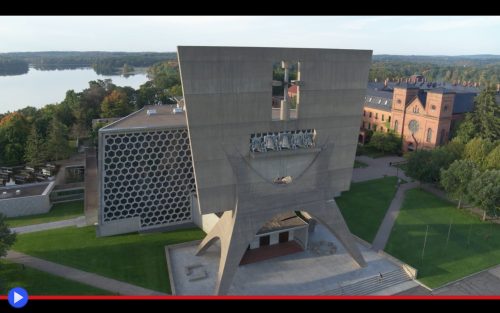

L’alta insegna di cemento che protegge l’astronave cattolica del Minnesota

Forti mura grigie costruite sulla base del criterio di resistenza. Dove domina la forma di montanti parabolici ed interconnessi, traforati per permettere alla luce di passare attraverso. Questo è il “bunker” con la forma di possente parallelepipedo, la cui facciata principale orientata a nord avrebbe ricevuto poca luce negli orari più prossimi all’alba e al tramonto. Se non fosse stato grazie all’edificazione della propria controparte, un insolito edificio piatto e largo la cui costruzione si avvicina largamente a quella di un pannello che voleva accogliere messaggi pubblicitari o slogan politici di qualche tipo. Se non fosse per la sua natura totalmente scarna concepito per riflettere i raggi solari all’interno, dominata unicamente dalla sagoma di quattro campane. Ed al di sopra di queste, una croce tridimensionale che passa attraverso.

Siamo largamente abituati allo stereotipo statunitense, che individua cattedrali nel deserto nella guisa d’imponenti meraviglie, costruite per ragioni differenti lungo il ciglio delle lunghe arterie cementizie, strade interstatali che conducono attraverso il vasto nulla. Per essere il singolo paese maggiormente popoloso d’Occidente, in effetti questa confederazione che occupa in larghezza buona parte di un’intero continente ha larghi spazi dove la natura riesce a farla da padrona ed altre zone intermedie, per lo più rurali eppure oggetto di maestosi ed imponenti progetti edilizi. Fabbriche, centrali elettriche, centri commerciali, opere d’arte. Oppure luoghi dal significato spirituale eminente, come punti di convergenza d’intere comunità religiose destinate a crescere nel tempo. Una di questi fu senz’altro, già pochi anni dopo la sua nascita, il convento benedettino di San Giovanni, fondato a sud di St. Cloud con l’arrivo di cinque rappresentanti della congregazione americana-cassinese dalla Pennsylvania, nella cosiddetta Beautiful Valley, durante l’anno del Signore 1856. Il che avrebbe portato nel giro di un paio di decadi, mediante l’investimento di facoltosi devoti, alla costruzione del cosiddetto quadrangolo, dominato da una svettante chiesa con due campanili gemelli. In un luogo destinato a ricevere nel tempo l’appellativo di Collegeville, per la prestigiosa università cattolica che avrebbe aggiunto nel 1883 i propri edifici al decentrato complesso sul ciglio dell’Interstatale 94. Il che avrebbe visto aumentare drasticamente verso l’inizio del secolo il numero dei membri della congregazione presenti in un dato momento, motivando il progressivo acquisto di ulteriori terreni e l’edificazione di strutture architettoniche addizionali. Verso una direzione destinata a raggiungere il punto di ebollizione all’inizio degli anni ’50 del Novecento, nel momento in cui diventò letteralmente impossibile pronunciare una messa a cui fossero presenti tutte le letterali centinaia di membri attivi dell’istituto allo stesso tempo. Allorché l’intraprendente abate Baldwin Dworschak, dovendo scegliere una strada per arginare il problema, decise di percorrere una strada che praticamente nessun altro avrebbe scelto al suo posto: indire un concorso, chiamando a parteciparvi architetti di larga fama internazionale, affinché una commissione dei suoi confratelli potesse trovarsi a valutare le diverse opzioni a disposizione. Il risultato sarebbe stato qualcosa che nessuna istituzione religiosa di tale entità, fino a quel momento, aveva potuto desiderare di possedere prima di quel particolare momento…

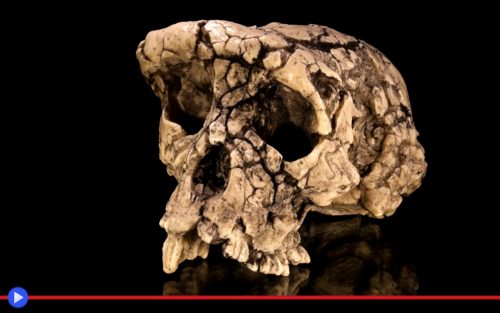

Scimmia, persona? La diatriba decennale che coinvolge il teschio del più antico antenato umano

Per tutta la sua popolarità mediatica, le occasionali citazioni nelle opere d’ingegno ed intrattenimento fin dalla scoperta sopraggiunta nel 1974 in Etiopia, lo scheletro d’ominide denominato “Lucy” fu per lungo tempo mantenuto ai vertici assoluti del complesso campo della paleoantropologia. Questo non soltanto per il fatto di essere il più antico mai trovato fino a quel momento, con i suoi 3,2 milioni di anni di età, ma soprattutto in funzione dell’elevato grado di chiarezza e trasparenza relativo alla sua scoperta in Etiopia, la difficoltà nel confutare le tesi dei ricercatori responsabili della spedizione, la notevole e altrettanto rara completezza dell’intero esemplare. Laddove questo campo dalle significative implicazioni filosofiche, ideologiche e per molti versi creative, fu nel tempo supportato da una pletora di tesi discordanti, più o meno improbabili, su chi o quale nazione potessero orgogliosamente attribuirsi il merito dell’origine di tutto ciò che siamo, in qualità di esseri che hanno ereditato la Terra. Stendardo destinato ad essere spostato, dopo lunghe e alterne tribolazioni, soltanto nel 2002 nel paese africano del Chad, parzialmente ricoperto dalle sabbie del deserto sahariano. Sarebbe stato dunque nella confinante zona centrale del Sahel, quasi altrettanto arida, che una squadra composta da paleontologi chadiani ed un singolo francese in trasferta, Alain Beauvilain, si sarebbe imbattuta in parti di un teschio parzialmente sgretolato, ricoperto d’incrostazioni geologiche ma con proporzioni craniche e caratteristiche paragonabili a quelle di Lucy. Un vero proto-umano ma stavolta risalente all’epoca del tardo Miocene ovvero 7-6 milioni di anni fa. Quando ancora gli oreodonti camminavano nelle antiche foreste equatoriali e le tigri dai denti a sciabola costituivano il più temibile dei predatori fin dai tempi del Tyrannosaurus Rex.

Inviati questi “pezzi” presso il dipartimento di paleontologia dell’Università di Poitiers, sotto la supervisione del rinomato studioso Michel Brunet, quest’ultimo sarebbe giunto alla realistica conclusione di trovarsi di fronte ad un essere bipede, la cui massa cerebrale chiaramente limitata (come quella degli altri “anelli mancanti” a noi noti, d’altronde) non bastava a relegarlo a mero predecessore degli odierni primati, bensì ciò che potremmo paragonare, nel campo dell’egittologia alla scoperta della tomba intonsa di Nebkheperura Tutankhamon: le diverse parti di un teschio, ragionevolmente completo, di un singolo remoto predecessore dell’ingegneria, il pensiero filosofico, la critica del mondo e l’Universo. Denominato ufficialmente con il nome chadiano di Toumai (“Speranza di Vita”) e quello scientifico di Sahelanthropus (“Uomo del Sahel”) durante un evento alla presenza del capo di stato nazionale, l’oggetto preistorico riuscì presto ad affiorare dalla profonda voragine dell’indifferenza collettiva ad ogni cosa priva di applicazioni quotidiane. Fama internazionale e imperitura, oltre a cospicui finanziamenti per l’insigne promotore, a questo punto, sembravano assolutamente a portata di mano…