Nell’ideale gerarchia dei responsabili delle migliori scoperte archeologiche dello scorso secolo, al primo posto vengono sempre messi i cercatori. Che con mappe topografiche, lenti d’ingrandimento e metal detector si recano sul campo incontrando le vetuste vestigia d’Imperi dimenticati dal mondo. Ma che dire invece, degli sportivi dediti all’impegnativa pratica delle immersioni marine? Come quelli del club norvegese di Stora Ekö, presso l’arcipelago di Blekinge Skärgård, che attorno al 1970 s’imbatterono casualmente in qualcosa che poteva soltanto essere il relitto, relativamente completo, di un antico castello dei mari. Il tipo di nave impiegata dai potenti delle epoche trascorse per portare a termine le proprie mansioni maggiormente caratterizzanti. Completo in ogni sua parte, sebbene alla rinfusa come i pezzi di un puzzle appena tirato fuori dalla confezione. Compresi alcuni elementi invisibili, che aspettavano soltanto di essere disegnati con l’efficace aiuto della cosiddetta intelligenza artificiale…

Governare dall’alto scranno di una monarchia: molti furono gli sforzi compiuti, nei trascorsi dei popoli e le odierne società europee, affinché i detentori di un simile ruolo ereditario fossero dotati di un particolare contegno, la saggezza superiore ricevuta assieme al sugello del sacro mandato. Obiettivo non facile da perseguire in senso materiale, dando largo spazio alla conseguenze ricerca di fattori pratici da esternalizzare a beneficio delle moltitudini (presumibilmente) adoranti: le insegne fiammeggianti, l’alto cimiero, il cavallo fantastico, l’enorme castello. Ed un maestoso vascello, degno di trasportare un’intera corte verso le opportune destinazioni. Nel tardo Medioevo sussistette d’altra parte una specifica potenza, militare, commerciale e politica, le cui caratteristiche geografiche e territoriali richiedevano al sovrano di trascorrere una larga percentuale del tempo tra i flutti dei freddi mari settentrionali. Si trattava della discontinua Unione di Kalmar, l’entità politica e familiare concepita tramite un accurato programma di matrimoni combinati a partire dal 1397, grazie al pensiero strategico di Margherita I di Danimarca. E mantenuta ancora solida un secolo dopo, anche grazie agli sforzi del suo più recente successore (non direttamente imparentato) Giovanni di Danimarca. I cui frequenti viaggi tra il paese d’origine, la Svezia e la Norvegia, nonché i territori d’oltremare delle Faroe, l’Islanda e la Groenlandia, avrebbero contribuito a creare l’immagine di un princeps navigatore, ancor più dei sovrani spagnoli e portoghesi che inviavano, con il beneplacito papale, i propri esploratori alla ricerca del Nuovo Mondo. Non c’è molto da stupirsi dunque se costui potesse disporre, nel suo ricco catalogo di averi, di un’imbarcazione all’avanguardia secondo qualsiasi punto di riferimento coévo, acquisita mediante l’abile combinazione di diplomazia, competenze tecniche dei servitori e potere economico. L’imponente Gribshunden o Cane-Grifone, con i suoi 32 metri di lunghezza tali da porla ai massimi livelli di quel tempo remoto. Costruita in base ai crismi progettuali delle cosiddette caravelle, due delle quali lo stesso Cristoforo Colombo avrebbe condotto, assieme alla nau Santa Maria oltre l’Oceano Atlantico e alla scoperta di quelle terre che avrebbero fatto la fortuna della sua insigne mandante. E se quella particolare classe d’imbarcazioni, storicamente basate sui pescherecci sudafricani capaci di doppiare il Capo di Buona Speranza, evitando in tal modo di pagare il pedaggio dell’Impero Ottomano verso i Mari d’Oriente, si era dimostrata tanto efficace nell’oltrepassare il vasto vuoto tra i continenti, cosa mai avrebbe potuto fermarne una con il comparativamente semplice compito di battere i quattro angoli del Baltico ed i paesi ad esso confinanti? Una domanda destinata a rimanere senza risposta soltanto fino al 1495, tre anni dopo la grande “scoperta” quando il vascello del re di Danimarca si trovava temporaneamente ormeggiato presso una baia sulla costa di Ronneby nel sud della Svezia. E ad un tratto, senza il benché minimo preavviso né ragione apparente, esplose, andando giù, fino al sabbioso fondale della baia a settentrione di Stora Ekö…

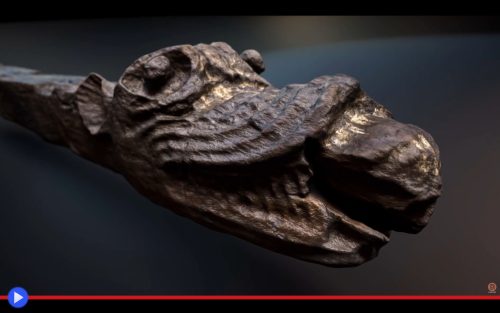

Che il principale vascello del Re di Danimarca, dopo circa 10 anni di onorato servizio, fosse colato a picco per un probabile incendio nella santabarbara fu chiaramente all’epoca un terribile disastro. Destinato a costare la vita, secondo resoconti coévi, ad una significativa percentuale dell’equipaggio di 150 persone, escluso fortunatamente il supremo proprietario che si trovava in quel momento a riva per un sopralluogo dei suoi domini. Ciò benché l’occhio clinico dell’accademico contemporaneo possa rintracciare, in tale contingenza, anche un barlume di notevole fortuna procedurale. Ciò poiché l’affondamento di una caravella completamente integra, in luogo rintracciabile e dotato di condizioni favorevoli allo studio, era una casistica totalmente inaudita prima dell’anno 2000, quando finalmente con tre decadi di ritardo giunse voce del ritrovamento dei sub di Blekinge Skärgård alle principali università del Nord Europa. Motivando una serie di spedizioni, sempre più complesse e dispendiose, destinate a ritrovare alcune testimonianze materiali di quell’epoca estremamente valide alla formazione di un contesto appropriato. A partire dalle componenti in legno, miracolosamente preservate grazie alla bassa salinità delle acque locali, poco accoglienti per la proliferazione del verme xilofago Teredo navalis, che ogni relitto consuma nel volgere di appena una manciata di generazioni. Tra cui la notevole polena intagliata del vascello, più simile in effetti a un coccodrillo che al grifone da cui prendeva l’appellativo, con tanto di vittima umana stretta tra le sue bestiali fauci dai molti denti acuminati. Ed alquanto inaspettatamente, un’intero deposito di spezie preziose tra cui garofano, zenzero, zafferano, pepe e mandorle, la cui capacità di conservarsi sott’acqua in una forma riconoscibile era in precedenza totalmente ignota alla scienza. Trattazione a parte richiede d’altra parte la faccenda titolare delle armi presenti a bordo, comprendenti una dotazione di oltre 50 cannoni all’avanguardia tecnologica per la loro epoca, di un tipo concettualmente diverso all’idea iconica che abbiamo dei vascelli da guerra dell’epoca delle grandi esplorazioni. Il tipo di armamento incorporato a bordo nel XV secolo consisteva infatti primariamente di serpentine, bocce da fuoco di un calibro tra i 50 e 150 mm, raramente più lunghe del metro e mezzo. Nonché montate su affusti lignei capaci di essere orientati verso il bersaglio, ritrovati molto prevedibilmente in quantità notevole presso il relitto ragionevolmente integro della Gribshunden. Ed è proprio su questi ultimi che si concentra il recente studio di Brendan Foley e colleghi dell’Università di Lund, fondato sull’applicazione di moderne tecniche di architettura virtuale, ovvero la ricostruzione in tre dimensioni di quello che manca, sulla base degli elementi di cui possiamo disporre. Essendo le suddette armi andate lungamente polverizzate nei quattro secoli dall’affondamento della nave, dato il prevedibile effetto avuto dall’acqua salmastra sulle loro canne costruite in materiale ferroso, i tecnici dello studio si sono quindi applicati in un’accurata scansione dei rimanenti affusti di quercia, così da poter modellare al computer l’effettiva forma delle armi portate in giro per il Baltico, per lo più con scopo intimidatorio non essendo mai state utilizzate in battaglia, dall’esperto equipaggio di Re Giovanni. Permettendo di visualizzare per la prima volta in modo chiaro il tipo di potenza di fuoco disponibile a bordo, del tutto simile a quella presente sulle caravelle dei grandi esploratori, più utili ad anticipare una tattica di abbordaggio o al fine di spaventare i nativi a terra, piuttosto che affondare o distruggere integralmente i bersagli avvistati sulla distanza. Una mansione coadiuvata, almeno nel caso della Gribshunden, da una notevole collezione di balestre e schioppi manuali, i limitati ma efficaci antesignani dei futuri archibugi.

Erede di una tradizione vichinga capace di ascendere fino all’Alto Medioevo, la caravella danese dimostra dunque il modo in cui nessun potere transnazionale potesse sussistere all’epoca senza una dimostrazione pratica della capacità di difendere e far valere i diritti del proprio ruolo di predominio latente. Sempre ed appropriatamente legittimato dalle leggi dell’uomo e Dio, quando ancora il rischio di una scomunica papale poteva bastare a tenere le potenze nazionali lontane da determinate rotte, non importa quanto queste ultime stessero iniziando a dimostrarsi redditizie per coloro che erano stati “prescelti”.

Dal punto di vista dei moderni allo stesso tempo, la distruzione improvvida di un bene può costituire una finestra funzionale all’approfondimento di un’epoca ed un contesto che attendevano soltanto di svelare i propri ancestrali segreti. Come nel caso dell’ancor più celebre Vasa, il galeone di Gustavo Adolfo II di Svezia varato il 10 agosto del 1628 ed affondato quello stesso giorno poco fuori dal porto a causa di un errore di progettazione, completamente integro così come sarebbe stato ripescato esattamente 333 anni dopo (vedi articolo). Giacché nessuno può effettivamente prevedere il destino che incombe su un battello, nel momento in cui le acque senza fine giungono a inumidirne il fasciame. Dando inizio ad una storia concettuale che può concludersi dopo appena qualche intensa decade d’utilizzo. O circondati di coralli ed alghe, a seguito dei molti, silenziosi secoli a venire.