Rassicurante può essere tentare di attribuire alle maggiori religioni del mondo una serie di caratteristiche esteriori e implicazioni contestuali capaci di esulare dai reciproci contesti d’appartenenza. Determinati stili, connessioni pratiche nelle meccaniche visuali da evocare nei fedeli, mediante lo strumento sempre utile dell’arte umana. In tal senso costituendo il tipo di enti che trascendono i confini di regni, repubbliche o tribù, i diversi modi di approcciarsi alla divinità diventerebbero una mera conseguenza, dell’uno o l’altro canone letteralmente imposto dagli imprescindibili predecessori di un Credo. Al punto che persino l’eccezione, nell’attenta salvaguardia di quell’utile concetto, diviene per il senso comune uno strumento avversativo utile a confermare la presunta regola. Pur essendo, nel contempo, l’evidente promemoria che ogni tipo di realizzazione può riuscire a giustificare la propria stessa esistenza, a patto che sia sufficientemente memorabile in una quantità rilevante dei propri fondamentali aspetti. Nello stesso modo in cui a Divriği, insediamento di circa 11.000 abitanti nel distretto turco di Sivas, sorge un edificio che avendo incorporato a partire dal XIII secolo la duplice funzione di luogo di culto islamico e dār al-shifā’ (casa di guarigione) oggi ci ricorda come i preconcetti fondati sulle conoscenze pregresse non sempre corrispondano a fattori geometricamente prevedibili, né sostanziali limiti creativi imposti ai costruttori originali di una simile tipologia di edifici. Con dimensioni imponenti di 64 per 32 metri e facciate in media capaci di elevarsi fino a 12 metri fatta eccezione per il minareto, che ne raggiunge 24, la Grande Moschea e Ospedale (Ulu Cami ve Darüşşifası) della città risulta dominata per chi l’osserva da lontano da un’iconica caratteristica particolarmente distintiva nel suo contesto culturale d’appartenenza: tre portali monumentali finemente ornati, mediante l’utilizzo di bassorilievi ed elementi a sbalzo, tanto elaborati da giungere a ricordare superficialmente l’aspetto delle cattedrali gotiche della stessa epoca appartenente a un contesto europeo. Almeno finché non ci si avvicina ulteriormente, giungendo a intuire almeno in parte il complesso iconografico degli elementi rappresentati per ciascuna di esse, che in aggiunta alle iscrizioni a rilievo del nome del sultano nella distante capitale, dei committenti diretti e la duplice funzione della struttura, di per se non rara all’epoca, includono reticoli decorativi a nido d’ape, dotati di elementi vegetali e diverse creature fantastiche dal significativo simbolico relativamente occulto. Ragion per cui sarà opportuno, a questo punto della trattazione, rivolgere temporaneamente la nostra attenzione al quadro storico che avrebbe permesso ad un simile capolavoro di palesarsi…

costruzione

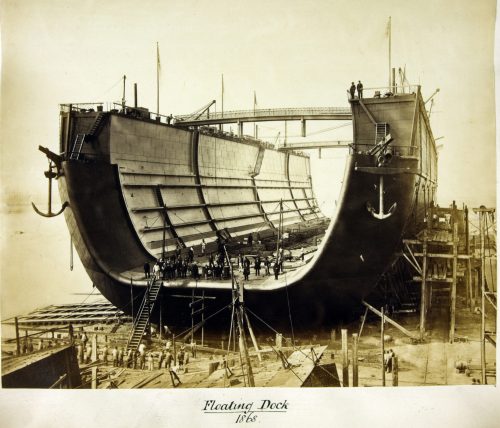

Il colosso d’acciaio rimorchiato nell’Atlantico per mantenere operative le navi di Sua Maestà

Un migliaio di chilometri d’Oceano dal continente più vicino ed appena 53 totali d’estensione: in un luogo dove si è tentato di sfruttare fino all’ultimo angolo di terra emersa, per non parlare dei preziosi punti d’approdo, può sembrare strano che un relitto poggiato sul fondale occupi il tratto di mare antistante al distretto che i locali chiamano Spanish Point, tra i più densamente popolati dell’isola famosa per i tetti bianchi delle sue abitazioni. Eppure alle Bermuda tutti riconoscono, pur non potendo recitarne necessariamente la storia, i 115 metri color ruggine del pezzo di metallo, fronteggiato da un ulteriore pezzo frastagliato della sua struttura originale, facente chiaramente parte di una nave sufficientemente grande da far pensare immediatamente all’epoca contemporanea. Un subitaneo senso di sorpresa potrebbe tendere per questo a scaturire, nella presa di coscienza che l’ingombrante orpello possa attribuirsi oltre 150 anni d’età, risalendo all’epoca in cui uno dei più duraturi territori d’Oltremare britannici costituiva soprattutto una base militare, ancor prima che una solitaria, atipica colonia e punto d’interscambio tra il Vecchio e il Nuovo Mondo, dal destino strettamente interconnesso nei sentieri paralleli della Storia. Essendo stato costruito nei cantieri sul Tamigi della Campbell & Johnstone in quella stessa Londra di epoca vittoriana, che tra le molte meraviglie assemblate con il ferro e l’acuto ingegno aveva visto pochi anni prima nel 1854 il completamento dell’imponente transatlantico Great Eastern di Isambard Kingdom Brunel, paradossalmente l’unico vascello esistente a non poter beneficiare dei servizi dell’altrettanto innovativo “cantiere galleggiante” HM Bermuda (nomen omen) messo assieme per assolvere a uno scopo specifico, all’interno di un contesto molto particolare.

Vuole infatti un paradosso della geologia e del fato, che in un tale luogo strategicamente imprescindibile da quando la Rivoluzione Americana aveva privato Albione dei suoi porti americani, il principale tipo di pietra disponibile fosse caratterizzata da una composizione calcarea inerentemente porosa, poco adatta a mantenere l’acqua intrappolata più di qualche attimo, passaggio necessario per riuscire a sollevare i vascelli dalle acque oceaniche onde sottoporli ad opportuno studio e conseguente pulitura delle parti normalmente al di sotto della linea di galleggiamento. Da cui l’idea di guadagnare un differente approccio allo stesso obiettivo, consistente nel porre in opera un sistema totalmente realizzato a tal fine, nella terra dell’antica civilizzazione, che potesse successivamente essere portato in posizione per assolvere allo scopo necessario. Una sorta di semisommergibile ante-litteram, in altri termini, risalente alla metà del XIX secolo e con la forma estrusa di una prototipica lettera “U”, per certi versi simile al tipico half-pipe usato dai virtuosi dello skateboard per portare a termine le proprie distintive acrobazie…

Guidando nel Guizhou: le stalattiti sull’asfalto ci accompagneranno all’altro lato della montagna

Manifestazione notturna di una delle paure ataviche dell’uomo, è l’incubo di chiunque abbia mai praticato anche soltanto una volta la nobile arte amatoriale della speleologia: trovarsi all’improvviso, senza una ragione registrata a chiare lettere nella memoria, all’interno di un pertugio obliquo da cui liberarsi manca di sembrare facile, o scontato. Apogeo della temuta circostanza, in cui non si può andare avanti e neanche indietro, con tutto il peso del massiccio che minaccia di schiacciare il nostro stesso senso della ragionevole coerenza situazionale. Prendete come termine di paragone, adesso, il caso molto più mondano di essere alla guida e non poter tornare facilmente nella vostra dimora. Bloccati nel traffico, oppure vittime di un sostanziale restringimento della viabilità, o ancora condotti fuori strada da un navigatore che ha dimenticato il volto stesso del suo creatore. Presso luoghi dove tendono a convergere, in maniera non del tutto prevedibile, i due punti estremi dello spettro fin qui delineato, frapponendo un tipo di esperienza notevole ma non del tutto raccomandabile per chi soffra di claustrofobia e/o crisi di panico alla guida. Circostanza videografica del tipo replicato molte volte online, con il tipico profilo di un contenuto virale per Facebook, Instagram, Tiktok e le molteplici alternative non altrettanto famose, osservate per comparazione la notevole sequenza in prima persona di questo singolare attraversamento. Dove l’apertura dall’aspetto totalmente naturale, nel fianco di un rilievo collinare ricoperto di vegetazione, lascia presto il passo ad una vera galleria del tutto percorribile senza lasciare la presa sul volante del proprio fidato mezzo di trasporto su ruote. Un tunnel stradale, da ogni punto di vista rilevante, ma di un tipo che potrebbe non avere termini di paragone nell’intera storia della viabilità antica e moderna. Giacché nulla è stato fatto, nella casistica di chiara pertinenza, per dare uniformità alle adiacenti pareti né coprire con il tipico soffitto ad arco la carreggiata. Il che restituisce l’esperienza incomparabile di stare percorrendo l’antico paesaggio di una caverna carsica, così come la natura stessa ne aveva lungamente scolpito l’estensiva cavità mediante gli acidi presenti nelle infiltrazioni idriche venute dalla superficie. Il che non sarebbe stato poi così lontano dalla verità almeno fino all’anno 2021, quando quasi l’intera collettività di 238 persone del villaggio rurale di Baigong, nella contea di Changshun, provincia di Guizhou ebbe la ragione e il chiaro intento d’imbarcarsi in un progetto collettivo: l’allargamento sistematico del varco in questione, storicamente “percorribile soltanto da cani e gatti” affinché fossero da quel saliente momento gli automezzi e motocicli, a poterlo iscrivere tra i distretti adibiti al transito della propria veicolare esistenza. Così da trasformare l’ora abbondante di tragitto lungo tortuose strade di montagna in appena 10 minuti per passare da un lato all’altro della massiccia barriera paesaggistica. Un significativo quanto apprezzabile margine di miglioramento…

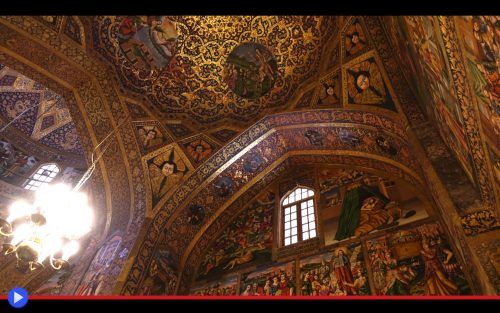

La chiesa favolosamente ornata in grado d’incarnare il sincretismo della religione armena

Oltre l’alto portale in pietra, il visitatore viene trasportato in un piano d’esistenza memorabile, dove ogni scorcio dello sguardo incontra e viene incentivato ad assorbire il sacro. Verticalmente richiamata verso gli angoli degli absidi costruiti con mattoni raffiguranti degli angeli e gli svettanti pennacchi geometrici adiacenti alla cupola soprastante, la vista incontra dunque le storie del vangelo, fedeli riproduzioni del paradiso e dell’inferno, nonché immagini tratte dalla vita di santi appartenenti alla vasta tradizione cristiana del Medio Oriente. Tappeti variopinti completano l’ambiente dando una continuità al disegno, che sembra sospeso nello spazio ed al di là del tempo. Questa è Vank (il “monastero”) una delle cattedrali maggiormente distintive a non essere ancora state inserite nella lista dei patrimoni culturali dell’UNESCO. Forse per le alterne vicende storiche, fino ai confini dell’Era Contemporanea, di coloro che tanto faticosamente s’imbarcarono nel progetto di costruirla?Tre secoli prima del maggior grande crimine compiuto contro la collettività del popolo armeno, per volere di quel gruppo di politici e rivoluzionari che avrebbero finito, successivamente al compiersi del proprio intento, per porre le basi della moderna nazione turca, una parte considerevole del popolo del leggendario patriarca Haik abitava le feconde terre sul confine dell’odierna Iran, praticando una propria versione del cristianesimo elaborata a partire dal IV secolo. Ciò a partire dalla conversione del sovrano Tiridate III, in grado di far risalire la sua discendenza fino al patriarca Noè. Centrale, nella risultante confessione, sarebbe risultato il precetto del cosiddetto miafisismo, secondo cui Cristo possedeva un’unica natura, frutto dell’unione tra le sue due parti non più contrapposte, umana e divina. In una situazione territoriale rimasta ragionevolmente stabile attraverso le alterne vicende dei suoi devoti, dall’era antica fino al tardo Medioevo, tanto che il cosiddetto Hayastan avrebbe assunto gradualmente il toponimo di Armenia, a partire dall’appellativo della più potente tribù locale. Ciò, almeno, finché il quinto shah safavide di Persia, Abbas il Grande, non intraprese un sanguinoso conflitto contro gli Ottomani nell’anno 1600, che avrebbe portato le sue armate a marciare con intento di conquista lungo tutto il Caucaso, la Mesopotamia e l’Anatolia centrale. Allorché transitando nella valle di Jolfa, dove si trovavano i principali centri religiosi e culturali delle genti discese dal patriarca, il potente condottiero decretò di fare terra bruciata principalmente per due ragioni: primo evitare, che gli armeni potessero allearsi un giorno coi turchi. E secondo, incentivare la loro migrazione entro i confini della capitale del territorio, Erevan, affinché quest’ultima potesse trarre beneficio delle competenze amministrative e commerciali di una delle etnie maggiormente unite e solidali del contesto geografico locale. Un’imposizione ottenuta con spargimenti di sangue relativamente contenuti, ed a seguito della quale nacque letteralmente dal nulla a partire dal 1606 l’intero quartiere di Nuova Julfa, lungo la riva sud del fiume Zaiandè, importante punto di riferimento in termini architettonici ed artistici nonché saliente congiuntura, ove Oriente ed Occidente convergevano nella creazione di un gusto estetico destinato a rimanere privo di termini di paragone…