Immaginate uno scenario in cui un androide pensante dall’elevato grado di perizia si trovasse ad effettuare un compito materialmente rilevante, come assemblare i componenti di un macchinario complesso all’interno di una fabbrica del prossimo futuro. E i critici di tale circostanze, guardandolo con diffidenza, raggiungessero il consenso che: “Il robot sta eseguendo il programma di cui è stato insignito senza nessun tipo di sentimento. Esso finge soltanto di essere un membro produttivo della società. Per questo, il suo contributo non ha valore.” Eppure forse, al termine del turno di lavoro, la flangia dal profilo convesso, l’albero a camme, la biella contro-ritorta non sono forse confluite per dar forma all’oggetto desiderato? E tale apparecchio non verrà impiegato, a sua volta, per svolgere mansioni utili alla collettività civilizzata? Ogni dubbio, ogni resistenza all’importanza che individui-macchina dalla capacità di elaborare i dati e agire di conseguenza, nasce dall’idea tutt’ora pervasiva che i la mente sia un qualcosa d’irriproducibile e in qualche maniera sacro. Che il gesto di un essere umano abbia un valore inerente, simile a quello del demiurgo, originale artefice dell’Universo. E se pure l’evidenza ci ha ormai fornito prove incontrovertibili che i computer possono occuparsi di mansioni creative, esibendo capacità assolutamente degne di nota e persino superiori alle capacità dei loro programmatori, l’arte resta relegata ad un contesto psichico in qualche maniera differente. Quasi come se la sua mancanza d’utilità per così dire “pratica” potesse esimerci in qualche maniera dall’accettare il contributo di secondo grado, derivante da coloro che hanno programmato gli strumenti perfettamente in grado di crearla in autonomia. E sarebbe perfettamente lecito, a seguito di questa presa di coscienza, pensare che la dolorosa accettazione possa giungere anche a diverse decadi da questi giorni, quando semplicemente non sarà possibile evitare di accettarne le conseguenze. Tranne per il dettaglio, difficile da trascurare, che l’intento di mettere la macchina di fronte a una tela può esser fatto risalire a prima dell’invenzione dei microprocessori, quando nel 1968 il pittore inglese Harold Cohen (1928-2016) già pluri-premiato partecipante alla Viennale di Venezia, decise di accantonare tutto quello che aveva ottenuto fino a quel momento e ricominciare da capo. Causa la visita per una lezione presso l’Università della California, a San Diego, dove aveva conosciuto il musicista e programmatore Jeff Raskin, che lo introdusse ai misteri e meraviglie dei cervelli meccatronici grandi quanto un’intera saletta di studio. Computer inflessibili e di complicato utilizzo, il cui principale metodo d’inserimento dati erano ancora le schede perforate, ma che esattamente come oggi potevano già essere connessi ad arti o corpi robotici, per trasferire i risultati dei propri calcoli nella forma maggiormente desiderata. Da qui l’idea, per la prima volta messa in pratica proprio presso il campus della UCSD dove aveva chiesto ed ottenuto di potersi stabilire temporaneamente, di dare una forma numerica a determinati criteri estetici. Gli stessi utilizzati, per l’appunto, dai bambini al fine di tracciare un’immagine all’interno di un foglio: “Crea una linea, racchiudi un punto. Riempi un vuoto.” Il primo limitato tentativo, di spostare il campo d’analisi all’interno di un territorio letteralmente inesplorato. All’interno del quale un qualcosa che era al tempo stesso niente più che un pennello, ma anche molto più di questo, poteva prendere l’iniziativa e generare conseguenze letteralmente inaspettate dal suo creatore. Perciò fu assai difficile negare che, per quanto si trattasse soltanto di un piccolo spiraglio di un portale molto più vasto, nulla avrebbe potuto più essere lo stesso…

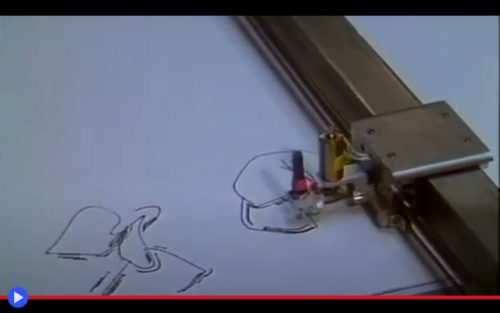

La produzione artistica di Cohen, inizialmente un importante contributore di ciascun quadro prodotto dai suoi programmi, che ritoccava e colorava di suo pugno, trovò dunque la genesi attraverso un singolare tipo di macchinario. Ovvero quella che lui definiva “tartaruga”, un piccolo automa su ruote capace di correre su grandi fogli di carta poggiati a terra, che in base alle istruzioni ricevute dal cervello centrale poteva scegliere di tracciare o meno una linea lungo il corso del suo tragitto. Dopo la prima mostra tenuta presso il Museo di Los Angeles nel 1972, le cui figure geometriche e policromatiche furono paragonate alle opere astratte di Jackson Pollock degli anni ’40 e ’50, il grado di complessità e l’ambizione dei soggetti cominciarono ad aumentare in modo esponenziale. Con il miglioramento prestazionale dei calcolatori e i metodi d’interazione uomo-macchina nel corso della decade successiva, l’autore scelse dunque di passare al linguaggio di programmazione C, che utilizzò per dare vita al suo primo genio in bottiglia, il sistema che scelse di battezzare AARON. Non come acronimo o per una ragione particolare, fatta eccezione per l’intento programmatico di utilizzare per le iniziali delle successive iterazioni ogni lettera seguente dell’alfabeto. Ma Cohen non avrebbe mai ritirato in seguito quello che sarebbe giunto a definire come il suo collega silenzioso, continuando piuttosto a migliorarlo e dialogare con lui, all’inseguimento di un obiettivo incerto, ma che sembrava diventare progressivamente più vicino. Osservare e mettere a confronto le sue opere e le mostre successive, che avrebbe continuato a tenere periodicamente per tutto il lungo periodo trascorso come professore della UCSD fino al 1994, corrisponde a veder crescere in maniera progressiva le capacità del primo artista autonomo informatizzato. Una gestalt d’istruzioni capaci d’interagire tra di loro prendendo qualcosa di simile a decisioni autonome, sebbene in base ai crismi operativi dettati da colui che originariamente le aveva concepite in pressoché totale autonomia. Questo perché, è importante sottolinearlo, il concetto d’intelligenza artificiale in quegli anni precorreva di gran lunga quello delle reti neurali, non potendo trarre in alcun modo benefici da un repertorio sconfinato di modelli e casistiche pregresse, alla maniera di un computer che gioca a scacchi come l’ormai leggendario Deep Blue. Un limite che non sembrò condizionare troppo i risultati, mentre algoritmi più complessi permisero ad AARON di cominciare a cimentarsi nella creazione di soggetti figurativi, aggiungendo prima dei fondali prospettici ai propri schizzi astratti, quindi veri e propri volti, che scrutavano con sguardo enigmatico il frutto della sua arte. È importante notare come l’originale tartarughina semovente, a questo punto, fosse già stata sostituita da più anonimi e altrettanto funzionali plotter di stampa, questo perché gli spettatori che osservavano l’originale robot all’opera, durante le dimostrazioni pubbliche, tendevano ad attribuirgli il merito dell’opera, mancando di comprendere istintivamente il ruolo avuto dal programma ed il computer di controllo. Successivamente Cohen avrebbe scelto di passare dal linguaggio C a Lisp per istruire il suo beniamino, essendo giunto a considerarlo come uno strumento più flessibile ed utile a veicolare idee di tipo creativo. Il pieno controllo del colore continuava tuttavia ad eludere AARON, nato e ancora condizionato da un’epoca in cui gli schermi erano ancora in bianco e nero e le capacità di calcolo necessariamente limitate. Già verso la fine degli anni ’80, fu comunque possibile individuare una sorta di evoluzione dei soggetti impressi su carta, dalle originali opere astratte a primi piani di persone in stanze disadorne, contornate da una o più piante in vaso. Successivamente la vegetazione sembrò diventare progressivamente più invadente, fino a trasformarsi nel soggetto principale di nuovo simile alle linee imprevedibili degli albori. In un groviglio infinitamente più complesso e misterioso…

Con l’inizio degli anni 2000 e l’ultima parte della sua carriera, questa rara figura di creativo e al tempo stesso esperto utilizzatore delle scienze digitali continuò a perfezionare metodi e modelli, scegliendo di continuare ad esprimere la propria idea collaborativa di fondo. Pur potendo ormai da tempo disporre di computer abbastanza potenti da portare a compimento ogni singolo aspetto del dipinto, ancora nel 2011 avrebbe intitolato una sua mostra presso la UCSD Gallery “Collaborazioni con il mio altro Io” applicando manualmente i colori alle opere della sua creatura. Occasione contestualmente e in seguito alla quale, avrebbe scherzato sul fatto di essere il primo pittore destinato a produrre opere anche successivamente alla sua dipartita. Uno stile puntuale della dialettica comunicativa, quest’ultimo, individuabile in buona parte delle sue dichiarazioni programmatiche rilasciate nel corso degli anni, in cui mancò sempre di porre per quanto possibile lo scontato interrogativo in merito al fatto che i computer potessero produrre l’arte, sostituendolo piuttosto con quello molto più difficile da accantonare: “Se questa non è arte, allora che cos’è?”

Giunto al termine della sua vita poco prima del punto di svolta nel mondo dell’intelligenza artificiale in cui era stato un pioniere, nell’attuale panorama costellato di vari MidJourney, DALLE e ChatGPT, Cohen ne aveva lungamente anticipato l’impatto all’interno di un singolo settore specifico. Dimostrando la maniera in cui nessuno, in tutta coscienza, può negare alle macchine determinate prerogative. A meno di voler limitare in modo molto, troppo significativo i termini delle proprie rilevanti ambizioni intellettuali.