L’eco indistinguibile degli ultimi colpi di coda, di quella creatura gargantuesca che per lungo tempo abbiamo definito “civiltà” riecheggeranno nell’aere di un agglomerato ormai deserto di cemento, vetro e acciaio urbano. All’ombra della Torre, ormai coperta dalla ruggine e dai rampicanti, una promenade percorsa da leoni sfuggiti allo zoo, lupi e cani ritornati allo stato brado, ormai senza memoria di coloro che per tanti secoli, o millenni, protessero e accudirono i pelosi predecessori. Viene generalmente accettato, e addirittura giudicato comprensibile, che una volta privi di manutenzione pressoché continuativa i più importanti monumenti costruiti dall’uomo non possano sopravvivere, immutati, più di qualche decade, prima che l’usura degli elementi e inizi quel processo di disgregazione che li porterà a tornare, l’uno dopo l’altro, nel grande flusso imperturbabile della natura. Eppure esistono, persino in tutto questo, diversi gradi di resistenza: antiche arene o Colossei la cui pietra costitutiva, assembrata sulla base di cognizioni antiche e in qualche modo primordiali, destinati a erodersi, ma molto lentamente. Mentre molti frutti dell’odierna percezione modernista, ben più estremi nella concezione e nei traguardi raggiunti, paradossalmente avranno vita assai più breve, dopo la scomparsa di coloro che li avevano per qualche tempo utilizzati. Ciò che viene, d’altra parte, molto spesso giudicato inaccettabile, è che questo processo della decomposizione architettonica abbia inizio, sotto gli occhi di noi tutti, mentre l’edificio viene ancora utilizzato, quotidianamente, e a discapito di tutti quelli che vi passano accanto ogni giorno.

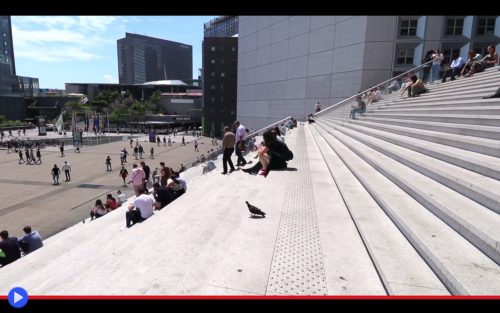

110 metri di altezza, per 110 di lunghezza e 110 di profondità: è il cubo traforato dell’architetto danese Johan Otto von Spreckelsen, completato nel 1989 a guisa di secondo Arco di Trionfo parigino, dedicato questa volta non ai trionfi militari, bensì quelli dei diritti civili e umanitari della nazione. Per il quale nel 2014, soli 25 anni dopo la sua inaugurazione, il governo francese ha deciso di stanziare 192 milioni di euro dedicati al suo restauro, un tipo d’iniziativa che sembrerebbe di per se implicare l’andamento non proprio ideale di uno o più fattori architettonici di concerto. Tutto questo per un semplice, drammatico, problematico errore: quello stesso splendido candore che in qualche modo caratterizza e rende straordinariamente memorabile l’edificio. Carrara: fonte di quello che potremmo definire il più pregiato e rinomato materiale in pietra naturale europea, frutto del calcare ricristallizzato nella calcite e dolomite, con lievi striature in grado di accrescere, piuttosto che inficiare, l’assoluta purezza del suo comparto visuale. Sostanza resistente per definizione, come dimostrato dalle plurime opere, basiliche o statue dimostratesi capaci di giungere intatte fino a noi, nonostante il trascorrere dei secoli di polvere e parziale abbandono. Ma tutto avviene per una ragione e caso vuole che un tale rapporto causa-effetto, in talune circostanze, possa risultare avverso a quello che potremmo definire l’intento dedicato alla nostra posterità. Primo colpevole, dunque, il clima di Parigi, apparentemente troppo umido e freddo, la cui escursione termica nel ciclo giorno notte potrebbe abbia contribuito a una tendenza irrimediabile verso la rovina delle svariate migliaia di pannelli ultra-sottili (4 cm ca.) che ricoprono, maestosamente, i quattro lati del notevole punto di riferimento cittadino. Assieme al poco desiderabile orientamento obliquo in comparazione agli assi cardinali, allo scopo di conformarsi parzialmente al celebre asse storico di Parigi pur lasciando spazio alla stazione sottostante della metropolitana, ma anche adatto ad esporre le intere facciate di sud-est e sud-ovest sul versante ove compaiono, in maniera più frequente, gli effetti peggiori di quello che potremmo scegliere di definire il “processo deleterio”. Consistente, per l’appunto, nel progressivo imbarcamento, con conseguente dissaldatura o granular debonding, della sottile pelle dell’edificio. Un qualcosa che non potremmo certo affatto trascurare, quando si considera la quantità di gente che ogni giorno, soprattutto quando le condizioni climatiche e sociali lo permettono, tende a transitare o sostare sulle grandi scalinate che permettono l’accesso all’Arco de La Défense.

Concepito originariamente durante la presidenza di François Mitterrand, come chiara dimostrazione di un potere economico oggi difficile da ritrovare in alcun grande paese europeo, l’Arco fu il risultato finale di un grande concorso nazionale tenutosi nel 1985, mirato a valutare le diverse proposte per un simile spazio ad alta visibilità urbana. Prima di raggiungere la decisione finale, quindi, vennero valutate diverse alternative tra cui quella creata dai francesi Jean-Paul Viguier e Jean-François Jodry, consistente in un colossale parallelepipedo luminoso dotato di uno schermo gigante, o il triangolo di vetro e acciaio dei canadesi George E. Boake e James C. Crang. Per confidare, infine, nell’idea altrettanto geometrica del già citato Spreckelsen, sostanzialmente fondata sulla visualizzazione arbitraria di un tesseratto o ipercubo, ovvero forma geometrica di quattro dimensioni visualizzata materialmente all’interno del nostro spazio che ne possiede soltanto tre. Ed apparirà infatti chiaro di trovarsi innanzi a un cubo, nel cubo, aperto e racchiuso tra due torri, sovrastate da un ampio ponte panoramico capace di rappresentare una “linea orizzontale in mezzo a un mare verticale” nello skyline parigino, benché nessuno, all’epoca, potesse sospettare l’esito non propriamente idoneo della sua splendente copertura marmorea. Errore potenzialmente nato, secondo alcune delle interpretazioni contemporanee, dall’esplicita richiesta delle autorità committenti pur essendo condotto fino ai termini realizzativi per una mancante cognizione da parte dell’architetto in merito agli effettivi meriti di questo magnifico, ma spesso sopravvalutato materiale. Molti sono i casi moderni, del resto, tra cui potremmo citare tanto per fare degli esempi il grattacielo Aon Center di Chicago, il centro congressi di Helsinki e il Metropolitan, seconda torre più alta di Rochester, ad aver riportato problemi comparabili a quelli del Grande Arche, con le proprie facciate candide ma presto pronte a perdere pericolosi pezzi ricondotti rovinosamente a unirsi al suolo dall’implacabile forza di gravità terrestre. Tanto da aver portato, già nel 2006, alla formazione della commissione della Comunità Europea del TEAM (TEsting and Assessmen of Marble and limestone) finalizzata a identificare i fattori maggiormente indesiderabili di questa scelta architettonica, tra cui la vulnerabilità climatica, spesso connotata ed aggravata dalla storia geologica della pietra di partenza. Per quanto concerne il monumento parigino in particolare del resto, la soluzione scelta è stata semplice quanto risolutiva: sostituzione integrale, portata a termine dopo ben 8 anni di chiusura, dell’intero rivestimento mediante l’impiego di granito americano di Bethel, forse meno pregiato ma altrettanto candido, e soprattutto capace di vantare una resistenza all’inclemenza degli elementi di svariati ordini di grandezza più appropriata alle circostanze. Peccato soltanto che per fare le cose bene, tanto spesso, occorra effettuare almeno un paio di tentativi.

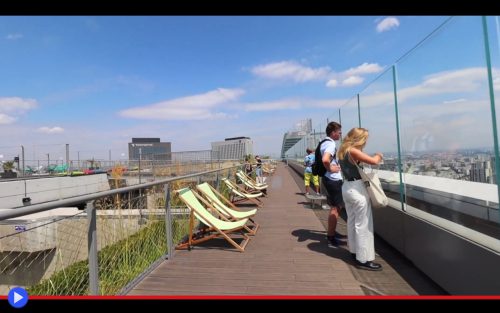

L’arco costituisce dunque un perfetto esempio di opera architettonica multiuso, al tempo stesso decorativa e funzionale come doppia torre d’uffici, ad uso governativo e con ulteriori sale amministrative nel suo vasto sottoscala, sovrastato a distanza dagli spazi museali ed espositivi del suo “ponte” superiore. Ma anche il monito di ciò a cui può condurre, nonostante le migliori intenzioni, la strada dettata dalla sempre incombente e difficilmente allontanabile tendenza allo hubris o tracotanza dei propri stessi propositi realizzativi.

Poiché la moderna civilizzazione, nonostante quello a cui mira, non può controllare i processi del grande Ciclo, ma soltanto domarli temporaneamente, secondo metodi e approcci che possano dirsi chiaramente definiti. E basta sempre un piccolo errore, perché il mondo ritorno quello che in fin dei conti, era sempre stato. Le ondeggianti rapide dello spazio-tempo eternamente pronte a ripristinare il passaggio preventivamente designato, non appena le dighe crollano e la pioggia ricomincia a cadere.