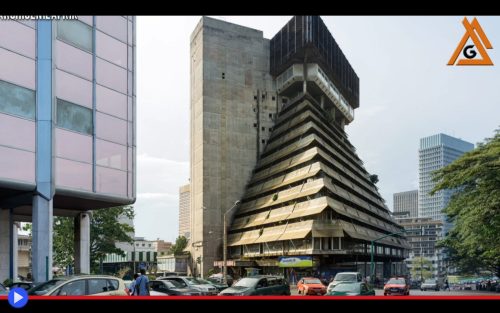

Rappresenta una fondamentale anomalia nello sviluppo estetico ed architettonico del Novecento, il fatto che dal nulla si riuscito a emergere uno “stile internazionale” o maniera tipica di costruire i grattacieli, del tutto privo di creatività nella progettazione in quanto conforme alla descrizione di massima che corrisponde ad un rettangolo, svettante verso il cielo. E che in qualche maniera insidiosa, replicato all’infinito nelle capitali e principali megalopoli del mondo, tale approccio abbia risucchiato l’energia del senso comune, relegando soluzioni alternative ai vezzi di creativi che lavorano fuori dal coro, tanto spesso criticati o incompresi dai passanti urbani delle larghe strade antistanti. Quasi come se l’esistenza di una cultura distintiva, stilemi o metodi espressivi singolari, potesse costituire il peccato fondamentale dei popoli, direttamente contrapposto al trionfo dell’anonimato e la modernità futura. Pensate per conferma al grande architetto veronese Rinaldo Olivieri (1931-1998) ed in modo particolare al suo lascito di maggiore rilevanza storica, il centro commerciale con uffici nei ballatoi e residenze ai piani superiori della Pyramide di Abidjan del 1973, agglomerato principale e fino a dieci anni dopo tale data anche il centro amministrativo della Costa d’Avorio. Opera che trae una diretta ispirazione dalle capanne coniche dei popoli oriundi nonché la geometria astratta di talune statuette di epoca pre-coloniale originarie di queste terre, eppure inserita a pieno titolo nel movimento architettonico del Brutalismo, così strettamente associato alla perdita delle misura umana ed i distopici paesaggi urbani della fantascienza post-modernista. Il che in un certo senso trova giustificazione a posteriori nell’aspetto attuale dell’edificio, colosso alto 14 piani dal lato di 80 metri, i cui 80.000 metri quadri troppo difficili da affittare sono diventati a partire dagli anni ’90 rifugio per i senza tetto, e in seguito una cattedrale derelitta di quello che avrebbe potuto essere, se soltanto le peggiori profezie non avessero trovato il modo e la ragione di realizzarsi. Visioni relative all’insorgenza dell’economia di scala nel settore dell’agricoltura intensiva, relegando gli anni del miracolo ivoriano nell’esportazione di cacao e caffè a nostalgica memoria del passato. Mentre il potere economico che aveva un tempo ambito a trasformare questa città nella New York dell’Africa Occidentale andava scemando, rendendo in tal modo lo sforzo relativo al mantenimento di opere come questa del tutto impossibile da estendere fino all’inizio del nuovo millennio. E le pareti di beton (cemento) macchiate dall’umidità e lo smog iniziavano a riflettere gli spazi interni derelitti e cadenti…

modernismo

Tra fiori di lavanda, la gemma della chiesa che non produce un’ombra

Quello che non ci riesce necessariamente facile da immaginare, come abitanti di un paese che non raggiunge quasi i 10 milioni di chilometri quadrati, è la maniera in cui i turisti cinesi possono essenzialmente dividersi in due categorie distinte: quelli che viaggiano per il mondo al fine di assorbire nuovi luoghi e cognizioni, e coloro che invece, sia accontentano di ritrovare entro i confini nazionali tutto ciò che avrebbero ragione di voler sperimentare nella vita. Mari e monti, valli e fiumi, dighe, città storiche dai trascorsi millenari. Siti culturali ed archeologici, ma cosa dire dei monumenti? Quelle costruzioni frutto di un particolare profilo culturale, la risultanza dei processi estetici che sono la formale risultanza della collisione tra le aspirazioni collettive e la realtà tangibile della natura… Luoghi ed espressioni tipiche da cartolina, se portate alle più estreme conseguenze, dimenticando tutti i presupposti che ne hanno saputo consentire l’effettiva manifestazione al termine della catena dei momenti. Prendete, per esempio, la Provenza. Una regione che in Europa si conosce da una pletora d’immagini, tra cui distese viola da cui sorgono pareti antiche d’edifici o borghi medievali, trasformati nelle icone pittoresche dei nostri giorni. Così le valli ricoperte di lavanda, che compaiono nei quadri di Cezanne e Van Gogh, costituiscono soltanto una singola parte dell’equazione. E non è certo facile creare l’altra, mediante l’utilizzo di pietre, vetro e mattoni. Ragion per cui il Parco Scientifico e Tecnologico Agricolo Sino-Francese di Meishan, nel Sichuan, ha deciso per uno dei suoi punti panoramici più rinomati di seguire piuttosto il sentiero figurativo. Con la costruzione di una chiesa che non è una chiesa, un luogo di culto evanescente d’indubbia e singolare composizione, in cui le pareti esistono più che altro come un costrutto immaginario. Del fantasma scintillante, trasparente e magnifico, che si erge orgogliosamente dalla pianura.

La legittima e formale domanda di cosa, esattamente, stiamo guardando trova a questo punto soddisfazione grazie alla qualifica di Wú yǐng jiàotáng o “Chiesa Senza Ombra” (無影教堂) l’iperbole configurata come installazione artistica, piuttosto che vero e proprio luogo di culto, con la collaborazione dello studio architettonico Shanghai Dachuan. La cui capacità di ergersi, come un punto di riferimento inconfondibile, ha costituito nel corso degli ultimi anni una calamita irresistibile per quantità incalcolabili di fotografi da social network, in cerca di fondali adatti per incorniciare le immagini delle proprie vacanze…

Benvenuti al tribunale con un condominio cubista nel suo cortile

Ecco il prototipo di un edificio controverso: nel 2016, interrogati su quali fossero le mura più antiestetiche della loro provincia, gli abitanti di Ångermanland stilarono una lista con al primo posto la colorata, bizzarra, distintiva opera del rinomato architetto Gert Wingårdh. Il mese successivo, su quella rivista, il Ting1 dal nome assonante avrebbe figurato invece come il secondo palazzo più amato di Örnsköldsvik. Facile comprenderne la ragione, giusto? Quanto spesso capita d’intravedere all’orizzonte la perfetta commistione di un pomeriggio trascorso a giocare con i lego, l’estetica della scuola Bauhaus mescolata con la Pop Art post-moderna, il tutto avvolto in un vago sentore di cubismo. Sia nel senso di Picasso che dei voxel digitalizzati del videogame Minecraft, una risposta basilare all’esigenza di dare una forma alle proprie idee. Ma non c’è davvero nulla di spontaneo, semplice, naïf nell’espressione qui presente dell’ingegno svedese, applicato alla necessità di dare forma ad uno spazio abitativo là dove non ti saresti mai aspettato, in condizioni normali, d’individuarne l’esempio. Almeno finché l’amministrazione cittadina, prendendo atto degli spazi poco utilizzati del suo vecchio tingshus il tribunale distrettuale distaccato dal municipio, non pensò nel 2010 di cedere alla proposta dietro lauto compenso dell’imprenditore edile Nicklas Nyberg, che oltre ad essere un visionario può essere anche messo tra i maggiori appassionati nonché collezionisti di un prezioso autore della storia dell’arte. Probabilmente conoscerete l’autore Bengt Lindström, di numerose sculture, quadri monumentali ed altre creazioni dedicate alla sua particolare interpretazione dell’arte astratta, tanto variopinta quanto imprevedibile e non sempre facile da decifrare.

Magari riuscirete addirittura a scorgerne l’influenza, nell’aspetto straordinariamente distintivo di questo notevole Ting1. Ovvero “la Cosa” ma anche un gioco di parole che può essere tradotto come “Trib-1-ale” con riferimento alle precise mura brutaliste che parrebbero costituire a tutti gli effetto il suo straniante basamento, fino al terzo dei 13 piani dell’edificio. Un’illusione del tutto fittizia nella realtà dei fatti, quando si apprende l’effettiva collocazione del suo variopinto cappello: una struttura a sbalzo che sporge da un pilastro centrale, incastrato direttamente nella dura roccia situata nel cortile interno del tribunale, con ingresso separato e nessun tipo di collegamento tra le due strutture. Su richiesta specifica del governo, ancora interessato a utilizzare la tingshus come archivio. Ma è proprio questo uno degli aspetti di maggiore interesse, alla fine…

Lo strano aspetto di una margherita nel sogno urbanistico del modernismo moldavo

Collocata strategicamente tra il parco cittadino di Valea Trandafirilor e l’Ospedale Repubblicano, lungo la via Ion Casian-Suruceanu (archeologo) di Chisinau, la torre Romanita costituisce uno dei punti di riferimento maggiormente riconoscibili della capitale moldava, benché ammantata di un fascino direttamente connesso ad una delle epoche più politicamente e socialmente complesse nella storia di quel paese. Un aspetto pienamente desumibile dalla stessa forma e funzione dell’edificio alto 77 metri, concepito nel 1978 e portato a termine soltanto 8 anni dopo, all’apice del periodo di dominazione sovietica iniziato al concludersi del secondo conflitto mondiale. Dietro la facciata e quella forma cilindrica dotata di una sua eclettica grazia ed imponenza, coi balconi sovrapposti a ricordare i petali del fiore di camomilla da cui prese il nome, sussisteva infatti quello che potremmo definire una sorta di effettivo alveare umano, con 16 piani residenziali suddivisi in 165 appartamenti, ciascuno originariamente non più grande di 6 metri quadri suddivisi in due stanze, pensate per l’abitazione di altrettante persone. Direttive certamente ingenerose in termini di spazio, ma supremamente decretate dalle linee guida del partito al comando, fermamente convinto ancora in quell’epoca della stretta relazione tra ideologia ed organizzazione civile. In modo tale da costituire il punto di partenza, soprattutto in città come queste parzialmente rase al suolo dai bombardamenti della guerra, di una rivisitazione del loro stesso piano urbanistico, fino all’implementazione di quella che avrebbe potuto definirsi per certi versi la perfetta città socialista. Come perseguito dal celebre Alexey Victorovich Shchusev, architetto autore d’innumerevoli chiese, monasteri e monumenti come il ponderoso mausoleo di Lenin sulla Piazza Rossa, nel momento in cui venne chiamato tra il 1947 e il ’49 al fine di elaborare un piano per la ricostruzione di Chisinau. E fino all’opera del suo collega successivo Oleg Vronsky, che oltre un ventennio dopo si occupò di elaborare assieme all’ingegnere A. Marian un qualcosa che potesse connotare, ed in qualche modo agevolare tale significativa visione delle cose. Ben più che un semplice complesso d’appartamenti, quando si considera il coinvolgimento diretto del Ministero delle Costruzioni dell’Unione Sovietica, il cui direttore aveva ricevuto istruzioni di far costruire secondo un aneddoto l’esempio insolitamente verticale del tipico sanatorio di riferimento in base alla tradizione del Blocco Orientale. Ovvero un luogo dove mandare in vacanza i propri sottoposti, per rinfrancarsi e riposarsi a spese dello stato, soggiornando in posizione sopraelevata in un luogo dalla storia lunga e affascinante come la principale città della regione di Bessarabia. Se non che la realtà delle esigenze abitative ed urbanistiche di Chisinau, nel corso della costruzione, avrebbe cambiato radicalmente l’utilizzo futuro del palazzo, trasformandolo in qualcosa di più ordinario e proprio per questo, ancor più drammaticamente affascinante…