Con la guerra alle spalle e una vittoria conseguita grazie allo straordinario potere della tecnologia, gli Stati Uniti sul finire degli anni ’40 erano pieni di fiducia negli eventi dell’immediato, nonché remoto, futuro: la Nazione avrebbe conosciuto la ricchezza di tutti, l’alfabetizzazione perfetta, una rete stradale e dei trasporti del tutto priva di difetti. Tutti avrebbero potuto esprimersi liberamente, alla ricerca di quel principio sacro e universale d’autodeterminazione, sopra il quale governava il senso universale dei popoli finalmente uniti. Pace, cessazione dei bombardamenti e sempiterna sazietà. Una visione del mondo e delle cose che difficilmente può esimersi da modificare a più livelli lo stile di vita della gente, da una maggiore propensione a spendere, alla consapevolezza più che mai giustificata che lasciare un metodo di lavoro imperfetto era possibile, perché il domani avrebbe riservato un metodo diverso per guadagnare. Ed è proprio questo che pensavano anche loro, gli ingegneri e designer automobilistici di più larga fama. Se si spinge lo sguardo indietro fino agli anni ‘2o e ’30, si ha modo di conoscere uno stile motoristico dotato di una bellezza antica, con automobili dalle linee eleganti, ancora simili a carrozze che fossero state magicamente private dei cavalli. Ma dal dopoguerra fino alla prima metà degli anni ’60, soprattutto in Nord America è un tripudio di forme improbabili con pinne, protuberanze, vere e proprie ali sul portabagagli. Con le normative di sicurezza ancora in stato embrionale, ma le catene di montaggio già perfezionate ad un livello comparabile alla tecnica contemporanea, i diversi grandi marchi parevano sfidarsi a chi sapesse creare in mezzo con l’estetica più strana e innovativa, ovvero maggiormente in grado di risultare accattivante quando fotografato dalle riviste di settore, la vera e propria Internet di allora. Ed è questo lo scenario in cui, nel 1948, l’intramontabile mensile Popular Mechanics fece produrre per il cinema questo breve segmento, intitolato in modo pienamente descrittivo: CARS of the FUTURE! Se visto oggi, una vera e propria finestra sullo stile e il gusto estetico di allora, commentato da una magistrale interpretazione della “voce” dei vecchi tempi, quel commentatore spersonalizzato con dozzine di volti e lingue madri in tutto il mondo, che pareva esprimersi a metà tra l’annunciatore di un circo e l’imbonitore delle folle in occasione di colorite fiere di paese. Ma sopratutto con loro, 3 modelli di veicoli dannatamente affascinanti ed al tempo stesso, chiaramente destinati al fallimento di pubblico, visto come non somiglino per niente alle auto che oggi viaggiano sopra l’asfalto.

È un’attenta selezione di quelle che potrebbero definirsi auto utilitaria (oggi la chiameremmo city car) grossa familiare con carlinga in alluminio e fiammante fuoriserie sportiva, ciascuna rappresentante con la massima puntualità la visione delle cose di un particolare progettista, egualmente determinato a lasciare il segno sulla storia futura dell’automobilismo. E tutte egualmente caratterizzate da un’influenza marcatamente aeronautica, perché tutti amavano volare in quegli anni! Con linee morbide, apparentemente pronte ad accompagnare l’abitacolo fin sopra le nubi delle oltremodo lievi circostanze.

Guardare ed apprezzare simili creazioni motoristiche, giudicandole per ciò che sono senza attribuzioni di contesto, è già di per se un’attività meritevole d’attenzione. Perché permette di conoscere il pensiero e l’approccio risolutivo dei tecnocrati all’epoca dei nostri nonni, che ancora lavoravano a stretto contatto con la carta, il righello e la matita, piuttosto che affidarsi all’aiuto procedurale dell’ormai dilagante mezzo informatico, che evita gli errori ma appiattisce il sentimento. Ma è soltanto approfondendo nei dettagli ciò che abbiamo visto e stiamo vedendo, io credo, che si può giungere a comprendere la vera portata della brusca inversione di marcia sopraggiunta nella storia dell’automobilismo, appena poche decadi dopo quell’arbitrario momento. È un fallimento del tutto imprevisto che riprende, per certi versi, quello dello stesso sogno americano…

Se c’è un modello rappresentativo di questa metafora, questo è certamente la multiforme ma brevissima linea di auto Davis a tre ruote, di cui la più celebre rappresentante resta oggi la Divan, un veicolo nel quale, come sull’elemento di mobilia da cui prende il nome, fino a quattro persone possono prendere posizione contemporaneamente, sedute l’una accanto all’altra. Un’auto destinata ad entrare in commercio secondo la visione originale soltanto nel 1949, il che rende le immagini nel cinegiornale di apertura una sensibile anticipazione basata sul prototipo del mezzo, era un veicolo che precorreva già di per se i tempi, arrivando a ricordare nei fatti la ben più tarda Reliant Robin (1973!) che 25 anni dopo avrebbe lasciato il segno nel cuore di un’intera classe sociale inglese. L’idea di fondo era profondamente innovativa, nonché funzionale: gli aerei atterravano, allora come adesso, usando la maggior parte delle volte soltanto tre ruote. Grazie ad esse manovrano agilmente a terra, sterzando in uno spazio irrisorio. E perché mai ciò che permette ad un mezzo alato di toccare terra, a velocità iniziali che superano facilmente le 100 miglia orarie, non dovrebbe andare bene per un veicolo di terra? Questo aveva avuto modo di chiedersi Glenn Gordon Davis, noto come Gary, nient’altro che l’ennesimo ottimista convinto di poter sfidare lo strapotere statunitense della General Motors e della Ford. La sua proposta, quindi, fu una rottura netta col passato e almeno inizialmente, apparve come l’idea in grado di cambiare le carte in tavola e le aspettative della gente: lavorando da un hangar sito a Van Nuys, nella San Fernando Valley, Davis aveva acquistato dal progettista Frank Kurtis il prototipo di un’automobile costruita inizialmente per il miliardario Joel Thorne, nota come The Californian. Quindi, applicandosi nell’ingegneria inversa e la revisione degli approcci costruttivi, né creò una versione ottimizzata per la produzione in serie, che decise di chiamare Baby (l’auto era sensibilmente più piccola di quanto previsto dalle correnti costruttive coéve). Con essa, quindi, iniziò a suscitare l’interesse dei media, anche in forza di un carisma personale che le cronache del tempo sembrano descrivere come assolutamente fuori dal comune. Davis chiese, ed ottenne, significativi finanziamenti, mentre compariva sulle copertine di giornali e riviste a bordo della sua creazione, spesso affiancato sul largo sedile da ragazze reclutate dal mondo dello spettacolo e della moda. Nel suo enorme stabilimento, che secondo i piani originari si sarebbe presto giunti a regime con la produzione di fino a 1.000 automobili giornaliere, continuava misteriosamente a regnare il silenzio. Finché soltanto l’anno successivo alla pubblicazione di questo cinegiornale, il 1948, la società non dichiarò immediata bancarotta, licenziando tutti gli impiegati che immediatamente fecero causa al proprietario. Davis passò tre anni in prigione, prima di tornare a ciò che amava, continuando a fare lo stesso lavoro fino al giorno della sua morte. Tra le opere tarde, una versione delle automobiline per scontrarsi nei luna park, create a guisa di minuscole Divan.

Che cosa aveva sbagliato costui, quale errore era possibile, quando l’idea di fondo appariva tanto chiaramente valida in ogni suo aspetto? Forse il problema di fondo era soltanto uno: un buon designer non è sempre, nonostante quello che lui stesso pensa, anche un’ottimo uomo d’affari. Fatto sta che tra le tre auto del cinegiornale del ’48, l’unica ad avere un qualche tipo di futuro sarebbe stata (forse) l’assurdo furgoncino curvilineo, a cui la voce fuoricampo si riferisce unicamente come “Un vero modello degno dei (futuri) anni ’60!” Su quale fosse l’origine di questa strana visione, che nella sequenza viene opportunamente definito come aereo privo unicamente delle ali, svariate parole sono state spese online, mentre sussiste un’incertezza di fondo difficile da superare. C’è una vaga somiglianza, tuttavia, con un’auto entrata in commercio proprio in quegli anni, il grande capolavoro di un’azienda Cecoslovacca di antica fama: la Tatra, grande produttrice di carri, carrozze, treni e autotreni. Denominata in onore della catena montuosa che si trova tra Polonia ed odierna Slovacchia, che iniziò a lavorare coi veicoli a motore tra le due guerre, la compagnia si specializzò presto nel settore delle automobili di lusso, dimostrando una capacità particolare nello studio scientifico dei metodi di perfezionamento costruttivo. A partire dagli anni ’40, in particolare, fu la prima grande costruttrice a dotarsi dello strumento allora avveniristico di un tunnel del vento, i cui effetti risultano visibili in tutti i loro modelli di quell’epoca, per non parlare delle successive. Nel 1946, così, venne creata la Tatra 600 o come venne soprannominata, Tatraplàn (da plane, aereo, ma anche plan, il piano della crescita economica promesso dal nascente partito Comunista) un mezzo estremamente moderno nell’estetica, persino futuribile, dall’elegante pinna aerodinamica sul retro, e linee che ricordavano marcatamente quelle di un pesce. Studi successivi hanno dimostrato il genio dei progettisti Josef Chalupa, Vladimír Popelář, František Kardaus e Hans Ledwinka, che erano riusciti a concepire un veicolo dotato di un coefficiente di resistenza all’aria di appena 0.32, sensibilmente inferiore persino a quello, per riprendere il termine di paragone usato da Wikipedia, di una Ferrari Testarossa (0.36).

Ora, sia chiaro che l’associazione dell’improbabile furgone alla Tatraplan resta una semplice teoria, basata sulla somiglianza di alcuni elementi del design di fondo. Eppure, a guardarlo, non viene da pensare anche a voi che possa trattarsi del prototipo di una versione successiva, mai realizzata, o di una reinterpretazione frutto dell’opera di un proprietario appassionato di meccanica? Simili episodi non erano rari, a quell’epoca…

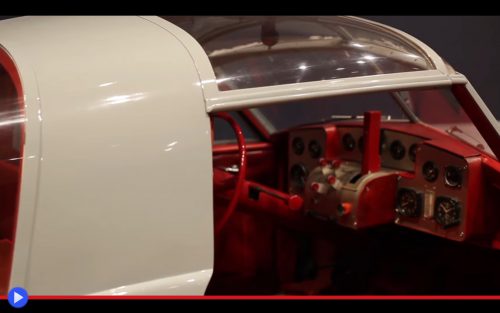

Vedi l’esempio del terzo veicolo, poco diplomaticamente definito dallo speaker come “meno eccezionale degli altri due”. E pensare che secondo la mia modestissima opinione, potrebbe anche essere il più bello! Di sicuro, non ha niente da invidiare in quanto a rarità, trattandosi dell’unico prototipo mai costruito dalla TASCO, ovvero The American Sports Car COmpany di Gordon Miller Buehrig, un personaggio comparabile a Glenn Gordon Davis ma che a differenza di quest’ultimo, seppe tenere saggiamente i piedi per terra. Egli non promise mai la Luna, infatti, ed accettò finanziamenti solamente in misura moderata. Quando giudicò insufficiente l’interesse del pubblico, dunque, abbandonò il progetto di mettersi in proprio, e tornò a fare il progettista nelle aziende di fama. La TASCO era basata sul telaio di una Ford Mercury, ma incorporava diversi elementi aerodinamici mutati dal mondo dell’aviazione, oltre a un abitacolo dotato di dozzine di quadranti che parevano sollevati a pieno peso da un caccia della seconda guerra mondiale. In primo luogo, le ruote sterzanti, esterne alla carrozzeria, erano state dotate di carene indipendenti dal corpo principale dell’automobile, integralmente realizzate in fibra di vetro, materiale alquanto avveniristico nel 1948. La parte frontale dell’automobile appariva poi molto particolare, con un cuneo sporgente di metallo dalla funzione non pienamente chiara, che a quanto pare serviva unicamente ad assorbire gli eventuali danneggiamenti causati da una manovra fallimentare di parcheggio. Evidentemente, un problema che già esisteva allora. Particolarmente degna di nota risulta la struttura del tettuccio apribile, fornita di un sistema con pannelli rimovibili del tipo denominato “a T” che sarebbe poi diventato lo standard in una certa categoria di vetture a partire da quel fatidico anno. Buehrig chiese ed ottenne, quindi, un rimborso dalla General Motors per il sistema che aveva brevettato per tempo, senza tuttavia tentare mai di andare fino a fondo nella faccenda.

Il che costituì, di nuovo, una scelta destinata a ripagarlo, visto come dopo l’avventura conclusasi sul bilico degli anni ’50, fu assunto dalla Ford, presso cui partecipò alla progettazione di svariati modelli di successo, tra cui la Victoria Coupe e la Continental Mark II. Nel 1965, al culmine della sua carriera, decise di cambiare radicalmente settore, diventando insegnante presso l’Art Center College of Design di Pasadena, California. Il suo contributo continuativo, ed insostituibile, al mondo dell’automobilismo della sua epoca fu più volte riconosciuto, tanto da trovarlo nominato nel 1999 tra i 25 designer più influenti del XX secolo, durante la cerimonia per un premio che molto prevedibilmente, alla fine, venne vinto dall’italiano Giorgetto Giugiaro, il vero creatore dell’automobile in senso odierno. Ma non dovremmo pensare forse, che il fatto di essere anche soltanto paragonato ad un simile maestro, costituisca un onore degno di essere citato nelle antologie? Ad ulteriore riconferma che il sogno americano esiste, sebbene non possa configurarsi nella modalità filosofica della filosofia individualista, secondo cui il genio, prima o poi, trionferà inevitabilmente sullo stuolo inconsapevole dei mensch. Ciò che occorre, per raggiungere il successo, è sempre scendere a dei compromessi con la società. Mentre una visione del possibile futuro, per quanto coraggiosa ed avveniristica, non è nulla senza un’appropriata visualizzazione di contesto.