In un discorso idiosincratico sull’eleganza, non sono sempre l’assenza del superfluo o la capacità di sottintendere concetti a creare l’atmosfera di ciò che può essere identificato come un modello. Ci sono modi utilizzati da chi “non ha bisogno” ed altri invece che utilizzano sentieri espliciti, aprendo la questione imprescindibile che porta i potenti ad essere diversi da chiunque altro. C’è chi segue la moda, in altri termini, e colui che la crea. E poi ci sono quelli per i quali non ha nessun tipo d’importanza ricondurre il proprio schema di valori a schemi di riferimento. La cui tesi operativa non rientra in uno stile ma piuttosto, l’eclettismo più sfrenato delle circostanze vigente. E non è noto esattamente quando, come o perché il Re Consorte del secondo paese iberico per dimensioni, Ferdinando II del Portogallo, ebbe l’occasione d’incontrare il geologo e ingegnere tedesco di ritorno dal Brasile, Wilhelm Ludwig von Eschwege. Né perché avrebbe scelto di assumerlo nel 1838 con le mansioni non esattamente coincidenti di architetto del Regno. Ma resta indubbio, a partire da quel singolo frangente, che due menti in grado di vedere il mondo nello stesso modo avrebbero potuto dare il meglio come tecnico e propositore di un capolavoro di mattoni e calce. Il singolo “castello”, poiché questo sembra sulla sua montagna che sovrasta la fiabesca Sintra, più bizzarro, variopinto ed a suo modo notevole del suo contesto culturale di appartenenza.

Ecco un paese, dunque, reduce dalle tribolazioni delle guerre napoleoniche e che con un sofferto decreto, aveva posto fine soltanto quattro anni prima alle pluri-secolari istituzioni degli ordini religiosi, giudicati ormai troppo influenti. Incline ad individuare collettivamente, nel catastrofico terremoto capace di devastare la capitale Lisbona una punizione divina per le proprie scelte politiche, oltre all’ormai nota spregiudicatezza coloniale delle sue province nei distanti quattro angoli del mondo. Evento storico, quest’ultimo, capace di distruggere in aggiunta il familiare complesso del monastero dedicato a Nossa Senhora da Pena, ovvero la Madonna, dai monaci di San Girolamo sopra la zona del Monte da Lua (Monte della Luna) un elevato promontorio a picco sull’Atlantico coperto da fitte foreste di querce da sughero, lecci e una straordinaria varietà di specie vegetali d’importazione. Allorché da un simile disastro, il sovrano avrebbe tratto ispirazione per la mistica rinascita di una forma mentis che taluni cominciavano ad immaginare, a ragionevole distanza dai valori tradizionalisti della Vecchia Europa. Il superamento della rigida accademia del neoclassicismo, per tornare all’ideale estetico di un tempo mistico, capace di completare e motivare la sua stessa narrazione inerente…

Jacopo

Jacopo

Il sogno del grattacielo che avrebbe volato poco sopra le onde con un carico di 4.000 tonnellate

In un mondo guidato dal bisogno di creare valore per gli azionisti, dove il ROI è il fluido dell’anelito e il simbolo del dollaro campeggia dentro il cristallino degli investitori, c’è almeno un vantaggio che deriva dalla necessità delle nazioni di prepararsi alla guerra. Come lungamente dimostrato dalla patria dell’economia moderna, gli Stati Uniti: niente unifica lo sforzo collettivo, all’insegna di finalità remote, più che la pendente sensazione che qualcuno, da qualche parte, stesse cercando di fare lo stesso… Più velocemente. Proprio questo ci portò, nel 1969, all’epocale “piccolo passo” lunare, con la stessa prospettiva che tre anni dopo, come evoluzione dal Comitato Scientifico Presidenziale di Eisenhower e la conseguente Agenzia dei Progetti di Ricerca Avanzati avrebbe alimentato la presente manifestazione istituzionale della DARPA. Contributrice fondamentale, tra le molte altre cose, ai concetti odierni di Internet, della navigazione satellitare, del machine learning, della realtà virtuale… Ed è grazie a tale forma mentis capace di muoversi oltre l’immediata ricerca di un prodotto meramente vendibile, che all’inizio degli anni ’90 sarebbe stato concepito uno degli oggetti volanti più notevoli, nonché il più massiccio velivolo non-spaziale mai concepito dall’uomo. Quando l’ingegnere Stephan F. Hooker, fondatore dell’ancora esistente Aerocon Engineering di Van Nuys, California, ebbe l’opportunità di vedere in prima persona alcuni video appena de-classificati dell’imponente mezzo di trasporto ad effetto suolo sovietico, il cosiddetto Mostro del Mar Caspio alias “ekranoplano” di classe Lun. L’antonomasia destinata a emergere, di lì a poco, di un aereo dalle proporzioni controintuitive al concetto stesso di decollo, almeno finché non fosse preso in considerazione l’aumento di portanza e riduzione dell’attrito derivanti dal trovarsi ad appena una manciata di metri da terra. Là dove l’alta e bassa pressione si sviluppano verticalmente, invece di estendersi fino alle contrapposte estremità alari, eliminando quel tipo di vortici che aumentano sensibilmente il dispendio di carburante e le necessità in termini di resistenza strutturale necessaria in fase progettuale. Da qui l’idea di un tale intelletto creativo tutt’altro che marginale, di una versione portata ai massimi livelli della stessa idea, in cui l’apertura alare potesse prescindere dalla necessità di contrastare costantemente le tendenze implicite alla vibrazione indotta, raggiungendo proporzioni totalmente prive di termini effettivi di paragone.

Sollevando il metaforico sipario sull’Aerocon Dash 1.6 wingship, con i suoi 173 metri di lunghezza. Più del doppio di un odierno Airbus A380 ma con “soli” 104 metri di apertura alare spinti innanzi da venti turboventole dalla potenza unitaria di 400 Kn ciascuna, semplificando in modo significativo le future operazioni di stoccaggio all’interno di ipotetici hangar futuri, simili strutturalmente ad una cattedrale…

La scomparsa del ragazzo sulla corda tesa tra il mondo del tangibile ed il cielo sopra la città di Delhi

Qualcosa di difficilmente immaginabile al giorno d’oggi, in cui ogni cosa è stata vista, sperimentata e sottoposta alla disanima di un migliaio e più di voci. Eppur nel 1890, l’articolo di un giornalista del Chicago Tribune riuscì ad affascinare due continenti. Tra il Nuovo e il Vecchio Mondo, l’approfondita descrizione di un trucco magico ed il suo presunto luogo di provenienza, identificato collettivamente come l’essenziale punto di partenza di ogni tipo di mistero. L’India coi suoi rinomati domatori, di serpenti ed altre fiere fuoriuscite dal cestino di vimini, che a dire del reporter John Elbert Wilkie, poteva certe volte contenere null’altro che una lunga corda. Capace di sorgere da esso al suono di una sussurrante melodia, la voce della mente e della volontà finalizzata a cancellare, per qualche attimo davvero memorabile, il comune rapporto tra gli oggetti e la gravità. Ora ciò che apparve, tra le colonne di quel quotidiano destinato ad aumentare conseguentemente la sua tiratura, aveva basi solide se non altro su frangenti culturali riportati da svariati autori storici, davvero esisti nel distante Oriente, sebbene l’interpretazione e traduzione in gesti pratici dei loro scritti fosse largamente frutto della fantasia del pubblicista americano. Ma il genio metaforico era ormai, come si dice, fuggito dalla solida bottiglia e pressoché nessuno, soprattutto nei circoli specializzati della prestidigitazione, poteva esimersi da spendere infinite parole in merito al Great Indian Rope Trick.

E possiamo biasimarli, persino adesso? Ecco uno spettacolo pieno di pathos e dramma situazionale, mistero e magia, nominalmente appartenente al genere dei saltimbanchi ustad-jamoora, in cui il fascino del pubblico viene generalmente conquistato dal rapporto in apparenza ligio e rispettoso di un aiutante o spalla, nei confronti dell’attore principale o in questo caso, possessore di poteri che esulano dalla comprensione umana. Così resi manifesti, nel mezzo di una piazza o luogo di ritrovo cittadino, allorché non soltanto il canape mostrato chiaramente viene reso rigido ed eretto in modo perpendicolare verso il cielo, ma il ragazzo viene fatto ascendere su di esso nel tentativo in apparenza raggiungibile di toccarne la cima. Se non che una volta a metà strada egli, inaspettatamente, scompare. Consegue a questo punto l’apparente furia dello stregone, che estratta un’affilata sciabola lo segue anch’esso verso il cielo, diventando parimenti privo di una forma ben visibile per gli atterriti spettatori. Ed è qui che il tutto assume proporzioni alquanto macabre e particolarmente spettacolari. Mentre si odono grida terribili, con gli arti della vittima che cadono, uno alla volta, dalla cima della corda improponibile, finché lo spietato assassino non compare nuovamente, coperto del sangue del suo servitore. Ma qui la progressione vuole, in base a quanto riportato da Mr Wilkie, che si affretti a ricoprire gambe, braccia, la testa e il torso del giovane smembrato con un panno. Permettendo tramite una breve formula magica, al presunto giovane smembrato di tornare nuovamente intero, sollevandosi da terra. Applausi.

Una scena surreale riportata unicamente per sentito dire, in base alla presunta narrazione di non meglio definiti “ufficiali coloniali britannici” che apparentemente avevano assistito in prima persona all’improbabile evento…

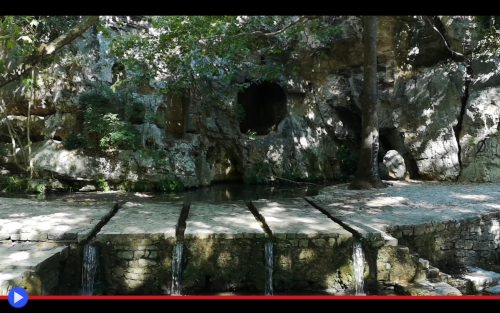

La spaventosa grotta oracolare di Trofonio, teatro per lo psicodramma del sottosuolo

Se il mondo terreno è la diretta risultanza di un sistema di regole e cause più o meno remote, complessivamente iscritte sulle pagine del Fato da una serie di divinità del tutto consapevoli e più o meno interessate alle tribolazioni umane, ne deriva che un preciso metodo pensato per interfacciarsi con queste ultime possa fornire indizi funzionali e approcci sistematici, capaci di aiutarci nelle nostre scelte quotidiane verso la realizzazione d’importanti aspirazioni ed obiettivi personali. Ciò fu la sostanziale base operativa in molte culture del Mondo Antico soprattutto occidentale, per l’istituzione di siti mistici ove il confine tra i due τόποι contrapposti dell’umano e il sovrannaturale diventava straordinariamente labile, permettendo a individui forniti del rilevante “dono” di abbandonarsi al flusso dell’ispirazione, in grado d’indicare grazie a profezie o visioni l’effettivo aspetto della Via intrapresa. O almeno, questo era l’approccio previsto dalla convenzione. L’esistenza di sacerdotesse o profeti adibiti a tale compito, come nei celebri oracoli di Delfi, Dodona e Cuma nei Campi Flegrei, rende legittimo il sospetto a posteriori, e possibilmente già nell’epoca tarda, che il messaggio riportato non fosse sempre l’effettiva risultanza di queste premesse, bensì un tentativo scaltro di manipolare menti deboli o eccessivamente rispettose delle tradizioni religiose coéve. Forse proprio in funzione di questo, l’unico dei siti in grado di continuare ad operare almeno fino al secondo secolo d.C, quando venne visitato e descritto dallo storico di epoca romana Plutarco, fu quello dedicato al culto ctonio del misterioso dio Trofonio della Beozia, l’unico capace di comunicare senza intermediario con i propri supplicanti. O almeno quelli tra coloro intenzionati ad affrontare una delle più terribili esperienze collegati a tale prassi, da cui si usciva tanto spesso cambiati nel proprio essere ed in grado ad un diffuso modo di dire, non più capaci di sorridere “alla stessa maniera”.

Ne parlò ancor più estensivamente Pausania il Periegeta (110-180 d.C.) nei suoi diari di viaggio confluiti nella Periegesi della Grecia, con trattazioni lunghe e approfondite dei molti luoghi eccezionali di questo antico paese, inclusa per l’appunto la fiorente cittadina di Livadeia, situata lungo il corso del fiume Ercina. Così chiamato per l’appunto, proprio dall’appellativo della ninfa o naiade con il mandato di proteggerlo, versione sottoposta ad apoteosi della figlia di Trofonio stesso, un celebrato eroe figlio del Sommo Zeus che aveva posto l’una sopra l’altra, assieme al fratello Agamede, le sacre pietre dell’Oracolo di Apollo dove la Pizia riceveva i propri vaticini allucinatori. Soltanto affinché i due ricevessero, come prima profezia divina, il mandato a realizzare con successo qualsivoglia desiderio per sette giorni successivi. Al termine dei quali, la loro vita s’interruppe all’improvviso e senza alcune possibilità di appello, da cui il detto “Chi è amato dagli Dei non vive mai eccessivamente a lungo.” Ma i miti greci come è noto sono molteplici e contradittori, per cui sussiste un’interpretazione alternativa di quel personaggio, alla base del suo approccio insolito, così notoriamente utile a manifestarsi e prevedere gli eventi futuri…