L’impressione di un grande centro urbano dell’Asia Orientale, in base allo stereotipo acquisito, lascia intendere un’impressionante densità demografica, spazi angusti ed alti alveari abitativi, non dissimili dal concetto ingegneristico di un’essenziale arcologia de facto: edifici vasti simili ad ambienti naturali separati, per il clima interno, l’economia vivente, le regole d’interazione tra i diversi fattori pendenti. Il che può avere basi nella verità dei fatti, per luoghi futuribili come la capitale Taipei, di una delle isole più facoltose, economicamente influenti dell’intera zona rilevante, l’isola nota ai primi esploratori come Formosa e al giorno d’oggi particolarmente problematica nel sistema di relazioni internazionali geograficamente contigue. Ma Taiwan, alimentata dal profitto dei commerci con l’Occidente e l’innegabile primo piano nel campo dell’industria tecnologica globalizzata, è anche è soprattutto patria di una quantità di miliardari superiore alla media, direttori, proprietari e capi di altrettante aziende con bilanci annuali simili a quelli di una nazione indipendente di media entità. Persone caratterizzate da un certo livello di stile di vita, benché fondamentalmente dedite al lavoro sopra ogni altra cosa, almeno finché non raggiungono l’età di un tardivo e ingresso nell’epoca del pre-pensionamento. Da qui l’idea, finanziata dalle compagnie di sviluppo immobiliare multinazionali Viking Group e DTM, di costruire nel quartiere Xinyi, a poca distanza dal centro cittadino e l’iconico grattacielo a cassettoni sovrapposti del Taipei 101, un nuovo tipo di residenza di lusso, egualmente caratterizzata da praticità, convenienza e stile. Il che tende a sottintendere come principio, nell’epoca corrente, un certo grado di attenzione alla natura e sostenibilità, valori per la prima volta mantenuti in alta considerazione nello schema generale della società multilivello. E forse anche per questo, niente meno che centrali nella produzione pregressa dell’architetto belga Vincent Callebaut, già promotore di concetti come il Dragonfly, orto verticale da costruire sull’isola di Manhanttan, ed il Lilypad, una piattaforma galleggiante per ospitare i profughi fuggiti dai paesi che verranno progressivamente sommersi a causa del mutamento climatico terrestre, ponendosi tra i principali proponenti di una nuova branca dell’architettura, definibile come biomimetica o ispirata alla vita stessa. Concetti accompagnati da un accurato e razionale studio di fattibilità, che trova una dimostrazione quanto meno parziale nell’effettivo aspetto completo dell’Agora Garden, alias Giardino di Tao Zhu Yin, con riferimento al nome postumo della celebre figura di politico, stratega ed economista Fan Li, vissuto in Cina nel sesto secolo a.C. all’apice del periodo di conflitti noto come primavere ed autunni. Considerato dagli storici come uno dei primi a dimostrare pubblicamente la percorribilità dell’altruismo, reinvestendo una parte delle sue risorse finanziarie nel miglioramento delle condizioni lavorative del popolo e i suoi sottoposti. E chissà che cosa avrebbe potuto pensare costui, di fronte all’aspetto strabiliante dello svettante condominio ultimato nel 2019, caratterizzato dal suo nome ed una forma che la critica internazionale ha definito a più riprese “chirale”, essendo in grado di riprendere, all’inverso, l’aspetto della molecola di acido desossiribonucleico, più comunemente definita con l’acronimo D.N.A…

taipei

Il nesso tra Beethoven e la spazzatura di Taiwan

Proprio come avviene per le terribili tempeste tropicali che colpiscono il paese, lo stato di fatto della Repubblica di Cina (RDC) è un grande vortice, di cacofonico frastuono, vento del cambiamento, fantasie confuse di colore. Natura e tecnologia, fuse assieme tra le torri di un ambiente urbano che è il cuore stesso, geografico, culturale ed omnicomprensivo, dell’intera isola a forma di foglia. Al centro della quale, nonostante tutto, esiste un nucleo denso di silenzio. O per lo meno, tale spazio c’era attorno al 1980. Collocato esattamente dentro la lussuosa casa del Ministro della Salute Hsu Tse-chiu. Almeno questo, lo sappiamo molto bene. Altrimenti, come potremmo mai spiegare la leggenda? Di sua figlia, allora ancora una bambina, che suonava al pianoforte la più celebre di tutte le composizioni in La minore, nient’altro che una mera bagatella, che si crede (non è certo) fosse stata dedicata dal secondo maggior compositore musicale della storia ad una donna di nome Elisa. La quale invece forse si chiamava, invece, Theresa… Cosa importa! Ciò che conta è che praticamente tutti, nelle zone interconnesse del mondo, riconoscono quell’apertura in Poco moto, con il susseguirsi di una serie di arpeggi in A minore ed E maggiore, che poi si trasformano in maniera discendente. Perché è la base d’innumerevoli lezioni di musica. Nonché l’accompagnamento musicale emesso, senza posa, dagli altoparlanti del più tipico furgone dei gelati americano. Ma non qui, non adesso… Dove la piccola suonava, e il rimbombo dei suoi tasti riecheggiava per l’abitazione. Fino ad assumere una proporzione tanto grande, tale da influenzare tutta quanta la città di Taipei.

E quanti ce ne sono, esattamente, di tali veicoli all’interno di un centro abitato? Qualche decina, un centinaio? Più che bastanti ad associare un tale suono alla gioia reiterata dei più giovani, che correndo sull’asfalto dei sobborghi delle ville a schiera, acquistano il sapore che caratterizza il senso ed il momento di un’intera estate. Adesso pensate, invece, che cosa succederebbe se a suonare quella musica fossero i camion della spazzatura. Continuamente. Un migliaio di possenti mezzi, eternamente intenti a muoversi tra i sentieri interconnessi dell’intero consorzio umano. Per Elisa, Per Elisa, Per Elisa. Lo sentireste all’ora del risveglio. Lo udreste poco prima di andare a dormire. Nell’ora di punta, bloccati dentro un vicolo dal deretano del gigante a quattro ruote, imparereste ogni sua nota nel profondo della vostra mente. Ve lo sognereste la notte. Benissimo! Benvenuti a Taiwan. Dove il silenzio è d’oro, mentre invece Ludwig van Beethoven, si direbbe, è puro platino, che accarezza le sinapsi e i padiglioni auricolari della gente di qui. Almeno a giudicare dalla gioia nell’udirlo di questi ultimi, che ogni volta si manifesta nella tipica reazione di chi corre fuori con le buste che teneva in casa sua. Per trasformarle, gioiosamente, nel regalo della propria stima ed entusiasmo. Encore! Encore! Per tre volte al giorno, minimo, cinque volte la settimana. È un metodo bizzarro. E per certi versi fastidioso. Ma che bisogna ammetterlo: funziona. Perché provate un po’ a guardarvi intorno. Non vedrete neanche l’ombra di un cassonetto. Chi produce spazzatura, in questo luogo, ha una singola e fondamentale responsabilità: tenerla ben stretta, finché non sente quella musica, il segnale che è giunto il momento di portarla di persona da coloro che la porteranno via. È una scelta alquanto originale, che comporta non pochi mutamenti nelle dinamiche sociali che compongono l’andamento di una giornata. Ma che risulta, anche e soprattutto, l’unica possibile, in un paese in cui le piogge annuali oscillano tra i 2.500 e 5.000 mm, e l’umidità e talmente intensa da portare a marcescenza qualsiasi scapolo di cibo o altri tipo di scarto domestico, nel giro di appena mezza giornata. Taipei, oggi: una città splendida, alla pari con i centri abitati di qualsiasi paese del primo mondo. Non è sempre stato così. Prima che la figlia di Hsu Tse-chiu suonasse la sua bagatella al pianoforte, questa era per tutti “L’Isola della Spazzatura”. Con i suoi 20 milioni di abitanti e un numero anche più grande di topi, talmente tanti da far invidia al pifferaio reso celebre da Wolfgang Amadeus. Poi, tutto cambiò…

La grande sfera in cima al grattacielo di Taiwan

6 agosto 2015: le prime propaggini del tifone Soudelor, noto nelle Filippine con il nome falsamente rassicurante di Hanna, raggiunge infine la nazione di Taiwan. Quattro persone che si trovavano in spiaggia presso Su’ao, nello Yilan settentrionale ad osservare con imprudenza le onde, vengono subito spazzate via, perdendo inutilmente la vita. Il centro della tempesta, quindi, raggiunge l’entroterra alle 4:40 della mattina successiva, con raffiche iniziali di fino a 173 Km/h. Per quel giorno, il Sole dimentica di sorgere sull’isola terrorizzata. Il mare è reso bianco dall’agitazione, mentre i suoi spruzzi permeano l’aria, riducendo ulteriormente la visibilità. Gli alberi costieri si piegano quasi a 90°, mentre tutto ciò che non era stato in qualche maniera assicurato, o presentasse caratteristiche di resistenza atmosferica innate estremamente significative, viene rovinosamente trascinato via. Sospinta verso l’alto dal calore innato di una tale terra emersa, come l’onda devastante di uno tsunami, la massa d’aria accelera ulteriormente, mentre le strumentazioni al limite della piccola città di Su’ao presentano dei picchi impressionanti di 211, persino 230 Km/h (benché una tale cifra sia stata contestata come alquanto improbabile). Il grosso dell’uragano proveniente del Pacifico, per la massima fortuna degli abitanti, devia il suo corso dal principale centro abitato, la capitale Taipei, il cui aeroporto internazionale di Taoyuan riporta comunque danni relativamente ingenti. Eppure, stranamente, non era questa la principale preoccupazione a margine di un tale evento meteorologico, atteso con stoico senso d’ansia collettiva. Questo perché a circa 50 Km più a Est, nel bel mezzo di una delle metropoli più densamente popolate del mondo, sorge un palazzo alto 448 metri, che fu fino al 2004 il più alto in assoluto, recentemente superato da titani come la Shanghai Tower e il Burj Khalifa di Dubai. La costa dell’Arabia Saudita, Hong Kong, l’isola di Manhattan a New York. Tutti luoghi che hanno due punti estremamente significativi in comune: primo, si tratta di luoghi dall’attività sismica ridotta, secondo, non hanno uno storico di forti venti tropicali a batterli nelle stagioni sfortunate. E questo è molto tranquillizzante, a ben pensarci. Sapete qual’è il grattacielo in senso tradizionale più alto, ad esempio, della futuribile città di Tokyo? Il Toranomon Hills, di “appena” 256 metri, superato tuttavia da due svettanti e sottili torri, tra cui lo Skytree, terzo edificio più alto al mondo. Ogni paese che sia dotato di un’economia in crescita, nel momento del suo massimo splendore, trova un metodo per lasciare un segno nella storia dell’architettura, con vie percorribili o in qualche maniera alternative. Ma il grande Drago d’Oriente di Taiwan, come lo chiamavano nei fiammanti anni ’90, è stato straordinariamente coraggioso, addirittura in questo. Perché a partire dal 1997, con un progetto di grandi multinazionali approvato dall’allora sindaco Chen Shui-bian, decise di trovare il modo per ignorare il pericolo, mettendo 412,500 metri quadri nello spazio di un singolo edificio, che “mai” vento devastante o scossa tellurica potesse danneggiare. E un tale mostro d’efficienza è il Taipei 101.

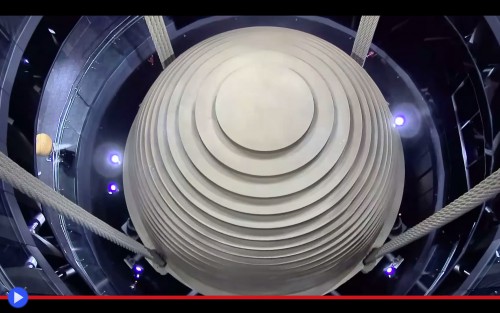

Questo video, registrato lo scorso 8 agosto, mostra l’effetto avuto dalla pericolosa coda dell’uragano su un particolare elemento strutturale dell’edificio, sito all’altezza di 382 metri, grossomodo corrispondenti al posizionamento del principale ponte d’osservazione indoor. Si tratta di una paradossale sfera in cemento massiccio, dal peso complessivo di un decimo dell’uno per cento dell’intero palazzo, ovvero ben 670 tonnellate. Che sono state letteralmente appese a sedici cavi d’acciaio del diametro di 10 cm, a loro volta assicurati in corrispondenza del novantunesimo piano, ovvero dieci metri più in alto. La scena è dapprima poco chiara, quindi gradualmente, mentre se ne comprendono le implicazioni, totalmente impressionante. Mentre i venti battono sull’enorme superficie del palazzo, questo oscilla spaventosamente, mentre ai pochi che ancora si trovano ai piani più elevati, pare quasi di trovarsi su una nave. Ma per ogni singolo spostamento, avviene l’impensabile: questa titanica sfera-pendolo, progettata dallo studio di consulenza ingegneristica statunitense Thornton-Tomasetti, si sposta conseguentemente verso il lato opposto, contrastando la tendenza naturale di tutto ciò che si trovi molto in alto, a precipitare orribilmente fino al suolo delle strade ed i giardini sottostanti. Un sistema di ammortizzatori pneumatici sovradimensionati, incorporati nel pavimento immediatamente sotto la sfera, servono a impedire che perda il ritmo a seguito di oscillazioni eccessive (come il malaugurato sopraggiungere di un terremoto DURANTE l’uragano) trasformandosi nell’equivalenza ipotetica della più costosa, nonché terribile sfera da demolizione. E benché si fosse ancora ben lontani da una tale immagine catastrofica, quel giorno ci si è andati vicino, più che mai in precedenza. Nella sequenza, doverosamente registrata dalle telecamere di sicurezza, si può osservare l’oggetto che si sposta in maniera imprevedibile lungo lo spazio di un cerchio ideale di 100 cm. Le forze cinetiche coinvolte in questa vera e propria battaglia, tra la volontà dell’uomo e la natura, sono assolutamente impressionanti.