Non ci credo. Non è possibile. Gli uccelli, nelle loro migrazioni, seguono un copione estremamente preciso e ripetitivo. Molte sono le conferme di un tale comportamento, intere famiglie e gruppi di specie molto diverse tra loro che attraverso una bussola e un calendario biologico, seguono itinerari straordinariamente precisi attraverso i confini del globo, incontrando regolarmente le stesse bolle climatiche, ecologiche e situazionali. Eppure ieri l’alto albero di ginepro del mio giardino appena fuori Milano, da un giorno all’altro, si è ritrovato del tutto spoglio delle splendenti bacche, con cui volevo preparare una gustosa marmellata color cobalto. Andando quindi ad interrogare il vicino, quello mi ha detto: “Si, si, robba de ciod! Non l’hai visto? Probabilmente eri al lavoro. C’è stata una calata d’uccelli invasori: grossi passeri marroni con maschera da ladro e la pancia grigiastra, la coda arancione, la lunga cresta aerodinamica, la punta delle ali di un rosso intenso. Non avevo mai visto nulla di simile in vita mia… Dolsa l’uga, eh?” Voglio dire: come no! Un uccello lungo all’incirca una quindicina di centimetri, noto per l’apprezzamento dei lombrichi e gli insetti di terra, qualche manciata di semi e un bocciolo o due, che spoglia completamente un albero di 25 metri di altezza… Credi che sia nato ieri o abbia preso una dose del medicinale che altera le percezioni noto in america come crazy pills, Fam? È stato allora più o meno, che ho deciso di confermare o smentire la strana storia mettendo una telecamera sul davanzale della finestra. Fregato una volta, la colpa e tua. Fregato due…

E non è facile, invero è in effetti persino difficile, che nel Nord Italia si conosca l’aspetto di questi uccelli stranieri tipici della zona olartica, che durante le loro migrazioni compaiono e scompaiono a piacimento in diverse zone d’Europa, inclusa la parte settentrionale d’Italia. Linneo aveva coniato per loro il nome di Bombycilla garrulus, dall’unione di Bombyx (il baco da seta) per via delle macchie rosse simile al materiale fuso usato come tipico sigillo delle missive di epoca pre-moderna con il termine latino per “ciarliero” o “rumoroso”, ma per i non scienziati furono fin da subito waxwing (ali-di-cera) o in alternativa, beccofrusoni di Bohemia: forse perché si riteneva, erroneamente, che provenissero da quel paese, o ancor più probabilmente a causa di un’associazione col popolo dei girovaghi, la cui patria era il luogo in cui piantavano le proprie tende fino alla prossima luna nuova. In Olanda in particolare, l’associazione fu di tipo decisamente più nefasto, attribuendogli il nome di Pestvogel (uccello della peste) in quanto si riteneva che la sua venuta preannunciasse l’imminente manifestarsi di una drammatica epidemia. Mere superstizioni, ovviamente, benché sia necessario ammettere che il ritorno di simili volatori potesse risultare un’esperienza strana, inaspettata e visivamente stupefacente. I beccofrusoni non sono particolarmente comuni da nessuna parte in cui se ne verifichi l’occorrenza, fatta forse eccezione per alcune regioni del Canada (sp. B. cedrorum) e l’estremo Nord-Est dell’Asia (sp. B. japonica) mentre la variante associata comunemente col territorio europeo, che trova diffusione anche negli areali dei propri più prossimi parente, è nota per scomparire e ricomparire improvvisamente, spesso con l’arrivo di letterali stormi da molte centinaia di esemplari, che si diffondono a macchia d’olio tra boschi, foreste o dovunque gli capiti di trovare il loro cibo preferito.

Ora, è naturalmente difficile trovare una specie di uccelli che possa effettivamente definirsi “vegetariana” laddove si scopre in genere, prima o poi, che essa è solita integrare la propria dieta con un artropode o due, ogni qualvolta se ne presenti l’opportunità. Ed in effetti, anche nel presente caso è così. Ma non c’è probabilmente alcun essere dei cieli che ami le bacche, o la frutta più di costoro…

giappone

Trionfi, decolli e cadute dei più piccoli volatori

Immobile al di là del declivio, un paleontologo s’interroga sull’autore di una simile impronta, la cui profondità e vastità risulterebbero sufficienti, se soltanto vi mettesse i piedi all’interno, a inghiottirlo fino all’altezza dei polpacci. Quetzalcoatlus northropi, colui che prende il nome dal dio serpente alato + il produttore degli aerei stealth statunitensi, il più grande dinosauro volante che sia mai vissuto. Un’apertura alare di… 15 metri e una distanza tra coda e testa di 11-12, enfatizzata dal collo lungo ed articolato come quello di un titanico cigno. Alzando le spalle e allargando le braccia, l’uomo rivolge un quesito al vento: “Come poteva volare?” Esistono teorie secondo cui l’ipertrofica bestia pesasse soltanto 70 Kg, grazie a specifici adattamenti evolutivi e una struttura scheletrica particolare, ma nessuno è mai riuscito a provare una simile teoria. Nel frattempo, proprio mentre l’intuizione accenna a palesarsi tra le meningi dell’osservatore, qualcosa di strano avviene ai margini del suo campo visivo: un lampo verde, giallo e arancione: è una piccola…cosa con le antenne protese al cielo. “Ciao anche a te, piccolo Scutelerridae, insetto metallizzato.” “Bzz” risponde quello, poi sbaglia la mira ed impatta con un tonfo sordo contro la spalla imprevista per ricadere in grembo allo scienziato. Che con espressione d’un tratto seria, porta la mano destra ad accarezzarsi la barba. Mentre con gli occhi socchiusi, inizia ad elaborare un’idea.

Perfette creazioni aerodinamiche della natura, eleganti esecutori di meccaniche precise al centesimo di millimetro, come si confà alle macchinazioni dell’ingegneria contemporanea. Che ne pensate? Starei descrivendo… Gli insetti; forse dal punto di vista di tutti gli ingenui, o i biologi straordinariamente ottimisti. Poiché è implicito nel funzionamento stesso dell’evoluzione, che le successive interazioni tra il problema riproduttivo e i fattori introdotti da un contesto ambientale ostile diano vita a un progressivo perfezionamento. Ma una volta che l’animale ha raggiunto uno stato sufficientemente vitale e vivificatore, garantendo così la sopravvivenza dei suoi simili, la giostra improvvisamente si ferma. O per meglio dire, le mutazioni destinate a prevalere nella maggior parte degli individui cessano di concentrarsi in un’unica direzione, lasciando immutato colui che è perfetto a se stesso, null’altro che questo. L’abbiamo visto succedere molte volte: il coccodrillo, la conchiglia del nautilus, il celacanto… Per non parlare degli innumerevoli casi, molto difficili da approfondire, relativi ad esseri tanto piccoli da risultare praticamente insignificanti. Si, nei sogni delle persone. Eppure loro esistono, e sono sempre esistiti. A partire da quel momento nell’eone Carbonifero (350 milioni di anni fa) in cui il primo dei Paleoptera spiegò le diafane appendici presenti al di sopra del suo addome. Per scoprire, improvvisamente, di essere in grado di spiccare dei balzi tanto lunghi da non avere mai fine. Nulla sarebbe più stato lo stesso! Generazione dopo generazione, la configurazione dei loro piccoli muscoli dorsali divenne perfettamente in linea con le necessità di un controllo perfetto in aria. Per lo meno, dal punto di vista delle effimere e le libellule, rappresentanti rimaste dal primo lato di una simile divisione connessa al concetto di “volo diretto”. Perché bastarono 50 milioni di anni, milione più milione meno, perché la soluzione adottata fosse sovrascritta da un approccio diverso. Dando luogo alla nascita degli assai più numerosi Neoptera, il gruppo che avrebbe dato i natali, tra gli altri, agli scarabei…

Vecchi film su dischi di vinile: gli antenati perduti del DVD

Così tante cose, nel mondo della tecnologia, vengono date per scontate! Il segnale digitale è sempre meglio dell’analogico. Il processore calcola, la scheda video elabora. Le tastiere meccaniche risultano più precise. Ed il nastro magnetico è una soluzione inerentemente inferiore a qualsivoglia tipo di disco video, letteralmente cancellato dall’esistenza nel momento stesso in cui qualche cervellone ha scoperto il modo di spalmare un video, come marmellata della prima colazione, permettendo a una lanterna magica di estrarlo e proiettarlo sulle nostre Tv. Ciò che in molti dimenticano, o più semplicemente non si sono mai davvero preoccupati di sapere, è che a partire dal 1978 videocassetta VHS e LaserDisc, il primo disco ottico ad “ampia” diffusione di mercato (si fa per dire) hanno coesistito per anni, semplicemente in forza del fatto che le prime potevano essere impiegate per registrare i programmi televisivi, mentre i secondi presentavano un’immagine più nitida ed un costo di masterizzazione minore per i singoli film. Per non parlare della maniera in cui poter dare inizio allo spettacolo da qualsivoglia punto della registrazione, senza tempi di riavvolgimento di sorta, avrebbe dato adito a un impiego nel campo dei videogiochi, con gli storici cartoni animati e film interattivi dei cosiddetti lasergame (Dragon’s Lair, Space Ace… Tanto per citare due capolavori dell’animatore disneyano Don Bluth, entrambi del 1983).

Ma veniamo, adesso, ad una piega ancor più strana dello spaziotempo dei formati audio-video, un recesso letteralmente inesplorato da tutti coloro che potrebbero provare a definirsi dei millennials, la cui età è semplicemente troppo giovane per aver sperimentato in prima persona i tentativi, da parte di aziende contrapposte, di acquisire il predominio nell’arduo campo dell’entertainment casalingo. Quell’epoca, durata complessivamente un periodo di soli tre anni, in cui più di qualcuno era fermamente convinto che i giradischi dovessero fare un tardivo rientro nei salotti di tutto il mondo, per venire questa volta collegati non [solo] all’impianto audio, bensì direttamente alla Tv. Luce fioca del tubo catodico; un leggero sfarfallio del fermo immagine; il rumore sibilante di un piccolo motore, intento a manovrare la puntina lungo i segni concentrici di quel supporto, per certi versi anacronistico, eppur così stranamente tranquillizzante, nella sua ancestrale familiarità. O almeno ciò pensava la Radio Corporation of America, azienda un tempo potentissima che già nel 1964, attraverso una serie di esperimenti, aveva dimostrato la possibilità di immagazzinare un video all’interno del lungo solco spiraleggiante di una sorta di 33 giri, a patto che per leggerlo si usasse una puntina speciale, basata non sul movimento verticale all’interno dello stesso, bensì un lieve campo elettrico fatto passare direttamente attraverso il “corpo” del film. Ma considerazioni Frankenstein-iane a parte, ciò che RCA tentò di fare, attraverso una campagna pubblicitaria selvaggia e spese ingenti nel campo della ricerca e sviluppo, era irrompere su un segmento di mercato meno estremo del LaserDisc (i lettori costavano circa 400 dollari, contro gli oltre 900 del formato rivale) e film dal costo inferiore rispetto al VHS, considerata l’assenza dell’inerente complessità strutturale di una videocassetta. I vantaggi, tuttavia, finivano qui: il CED (Capacitance Electronic Disc) era un formato a bassa definizione, i cui dischi costruiti in vinile ricoperto di nichel erano talmente delicati, e sensibili alla polvere, che dovevano essere custoditi all’interno di un’apposita custodia, da cui soltanto il lettore avrebbe dovuto/potuto estrarli. Nonostante un simile accorgimento, poi, il semplice fatto di farvi scorrere sopra la puntina tendeva a degradarli, per una quantità di utilizzi possibili che la casa produttrice stimava sui 500 circa. Ma la realtà è che la qualità delle immagini tendeva a degradarsi già molto prima di quel momento. In breve tempo quindi, inesorabilmente, il formato cessò di essere rilevante, trascinando a picco la Radio Company e costringendola a svendere un corposo surplus di lettori invenduti. Partito per l’ultimo viaggio come i grandi dirigibili ante-guerra, il disco video su vinile avrebbe dovuto quindi sparire completamente dal corso della storia. Se non che, in Giappone, qualcuno restò profondamente colpito dai meriti di una simile idea verso l’anno 1978, portando all’immissione sul mercato di un nuovo prodotto entro il 1983. E quel qualcuno era la Nippon Bikutā Kabushiki-

Gli strani antenati dei moderni navigatori satellitari

È curioso e magnifico a vedersi: quel momento, durante un’occasione familiare o un pranzo di lavoro, in cui uno dei presenti nomina, intenzionalmente o per caso, la presenza amica nel traffico, quella signora contenuta nel cubo, l’essere virtuale che porta il suggestivo nome ripetuto: Tom, Tom. In una frase che suona in genere simile a: “E poi, c’è il TomTom, che…” Ed è lì, come da programma, che la situazione tende a sfuggire di mano: “Ooh, mi ricordo quando dovevo andare da…” Il navigatore è una meraviglia della tecnica che risolve ogni problema… Il navigatore è un diabolico marchingegno, concepito per mandare fuori strada le persone! Tutti sembrano avere un “aneddoto” o un “caso” da aggiungere alla discussione. “Quella volta in cui ho dovuto allungare, soltanto perché gli <algoritmi> di un dannato sistema <intelligente> avevano ricevuto notizie del traffico sulla tangenziale.” Ma sarà stato veramente così? OPPURE, quella volta in cui mi ha fatto imboccare un dedalo di vicoletti a senso unico, svoltando a destra, a destra, a sinistra, a destra, quando sarebbe bastato allungare di 2 Km per metterci la metà. Ah, quello stolto, imbelle “TomTom”. Di certo le specifiche del discorso possono variare, e qualche volta il colpevole viene identificato come Mr. Garmin, o addirittura qualcosa di avveniristico come l’app per cellulari Waze (nel quale, signora mia, le mappe vengono fornite dagli UTENTI, gli UTENTI si rende conto? E chi controlla la qualità!?) mentre l’opinione comune, un po’ come quella sui “disumanizzanti centri commerciali” o “l’inutile televisione” sembrano convergere sempre verso un consenso marcatamente negativo. Eppure, come l’oppio nelle fumerie del XIX secolo in quel di Macao, nessuno sembra poter fare a meno di questa gateway drug, l’allucinogeno che ci fa pensare, per qualche esilarante minuto, di conoscere veramente un itinerario verso destinazioni precedentemente inesplorate. La verità trasversale resta comunque configurata sul fatto che un moderno navigatore GPS, pur restando inferiore ad avere la strada perfettamente impressa nella memoria, consiste di un concentrato di tecnologia tutt’altro che indifferente. E la gente non comprende, davvero, la fortuna che abbiamo oggi, rispetto ai nostri predecessori generazionali.

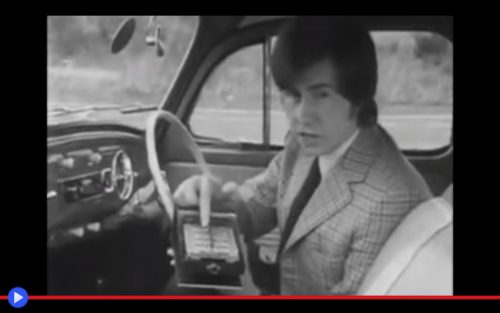

L’uomo ha iniziato a perdersi, per strada o per mare, fin da quando esistono la ruota e il timone. Ma potremmo dire, in un certo senso, che una vera e propria soluzione abbia iniziato ad essere ricercata solamente a partire dal 1971, quando un’ignota azienda inglese, secondo questo video coévo del programma Tomorrow’s World presentato da Michael Rodd, produsse qualcosa di precedentemente considerato assolutamente inimmaginabile. Un sistema capace d’indicarti la strada. Già, ma come? Stiamo parlando di un’epoca in cui il posizionamento satellitare era ancora una tecnologia militare segreta di nome TRANSIT, usata per localizzare i sottomarini sovietici. Il che voleva dire che nessuna automobile, per quanto intelligente, avrebbe potuto comprendere di sua iniziativa dove si trovasse effettivamente in un dato momento X. Ma l’ingegnoso inventore di questo meccanismo, dal canto suo, seppe dimostrare un’interpretazione specifica del problema: “La necessità di sapere dove siamo serve soltanto se sbagliamo strada. Altrimenti, tutto quello che occorre per raggiungere l’obiettivo è un copione.” Il che significa in altri termini che l’apparato mostrato orgogliosamente nel video, in senso lato, non è altro che un mangianastri con diverse cassette corrispondenti ad altrettanti tragitti da A e B, oppure C e D. “Svolta a destra tra 100 metri, a sinistra alla rotatoria” e così via. Soltanto che, per ovvie ragioni, la registrazione non poteva essere riprodotta in maniera continua, e neppure si poteva chiedere al guidatore, mentre guidava l’automobile e cambiava le marce, di agire continuamente sui tasti stop, play e rewind della sua autoradio. Ed è qui che risiedeva, in buona sostanza, l’idea innovativa: poiché ciascuna di queste cassette presentava all’inizio di ciascuna indicazione un beep di lunghezza crescente, che poteva essere identificato automaticamente. Mentre il mangianastri in questione risultava collegato, tramite un sistema elettrico, al contachilometri dell’automobile, mentre una serie di schede perforate rimovibili permettevano di selezionare il diametro degli pneumatici sottostanti. Il che voleva dire che il sistema poteva conoscere l’estensione del tragitto già percorso dall’automobile, ed adattare le sue indicazioni di conseguenza. Naturalmente, un simile approccio diventava completamente inutile nel caso di variazioni benché minime dal sentiero preposto, come esemplificato dal presentatore che a causa di un cantiere finisce per seguire indicazioni errate fino in fondo a un molo e giù, oltre gli argini del Tamigi. E scherzi a parte, tutti sembravano comprendere che al mondo servisse qualcosa di più…