Emblema esecrabile per il movimento internazionale straordinariamente disomogeneo del NIMBY (“Non Nel Mio Cortile!”) un termovalorizzatore rappresenta il paradosso di un edificio utile a migliorare le condizioni di vivibilità urbana, ma al tempo stesso sgradevole dal punto di vista concettuale. Poiché trasportare la spazzatura via dal cortile, non importa dove, parrebbe costituire dal punto di vista mediano una soluzione in qualche modo inerentemente migliore. Il che risulta essere del tutto comprensibile, in linea di principio: chi, meglio degli abitanti di un grande agglomerato, conosce le problematiche che nascono dal vivere a stretto contatto con le conseguenze a lungo termine delle proprie scelte ed azioni? Ecco perché poter disporre di un’isola artificiale, al tempo stesso vicina e separata dal centro metropolitano, parrebbe costituire una soluzione ideale per questa pesante giustapposizione; una di quelle strutture, spesso costruite paradossalmente proprio attraverso l’impiego di materiali riciclati, che hanno permesso in epoca moderna alle città giapponesi di espandersi, senza invadere il territorio di qualcun altro. Bensì tendendo in modo agile i propri tentacoli in direzione dell’infinito. Là dove sorgono, con leggiadria fuorviante, alcune installazioni di pubblica utilità del terzo centro urbano più popoloso dell’arcipelago, la capitale omonima della grande prefettura di Osaka. Tanto caratteristiche nonostante i presupposti da aver attirato, nel corso degli anni, l’attenzione di innumerevoli turisti, anche senza considerare quelli che scorgendone le torri da lontano, hanno attraversato il ponte pensando di essere diretti verso il parco dei divertimenti Universal Studios menzionato sulle guide della città. Fraintendimento surreale, a suo modo, almeno quanto gli ovoidi dorati sopra due cilindri, rispettivamente azzurro con accenti rossi e ricoperto di titaniche piastrelle bluastre, appartenenti rispettivamente all’inceneritore dei rifiuti/compattatore di rottami e l’installazione di trattamento delle acque fognarie di Maishima. Le cui mura variopinte, con profili curvilinei surrealisti e molteplici finestre dall’aspetto disordinato, sembrano richiamarsi a un certo tipo di arte surrealista di metà secolo scorso. Quella dimostratasi capace di ispirare, nelle decadi a seguire, il mondo fantastico dei cartoni animati. Non abbiate tuttavia alcun dubbio residuo, sul fatto che simili punti focali dell’attenzione dei passanti occasionali o meno siano l’opera quanto meno esteriore di un importante nome del mondo dell’architettura, ovvero la nostra precedente conoscenza di Friedensreich Hundertwasser, il pittore, scultore e progettista di Vienna, autore tra le altre cose della spettacolare Torre della Birra di Arlensberg e la quasi reazionaria Hundertwasserhaus, un condominio dove ogni abitante ha il diritto nominale di dipingere le pareti esterne fino al punto che riesce a raggiungere con il braccio dall’interno della finestra di casa sua. Nient’altro che un preambolo, di quella che potrebbe dirsi la fondamentale eredità poetica di un personaggio che aveva molto da insegnare…

strutture

Il signore degli anelli sotterranei ed il maggior fallimento scientifico degli Stati Uniti

Chi è stato a costruire un massiccio complesso di uffici poco fuori la storica cittadina di Waxahachie, nel Texas settentrionale? Chi ha scavato in vari punti nei dintorni, attorno a depressioni e asperità del territorio, profonde voragini verso destinazioni ignote? E chi l’ha poi riempite con migliaia d’ettolitri di acqua, pompate in quello che parrebbe essere a tutti gli effetti un singolo ambiente interconnesso al di sotto delle aride distese del Gigante? Non proprio la controparte antropomorfa di questa metafora toponomastica, sinonimo del più vasto ed il secondo più popoloso tra i 52 stati nordamericani. A meno di voler attribuire tale termine in maniera figurativa, sulla base delle sue mansioni, all’uomo che siede a Washington all’interno dello studio ovale. Dove si costruiscono e distruggono, tra l’ora di colazione e il pranzo nelle sale della residenza, i destini degli uomini e delle nazioni. Oltre a quello, almeno in un singolo caso, dell’Universo stesso. O per meglio dire (facciamolo!) della nostra COMPRENSIONE, di quello stesso spaziotempo. Per il tramite del migliore e il solo metodo di cui possiamo disporre: far scontrare cose molto piccole, in maniera straordinariamente veloce.

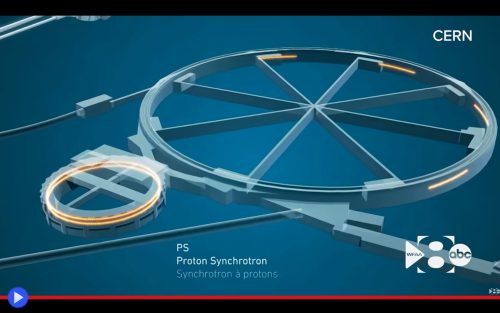

Tutto ha inizio con l’elaborazione del cosiddetto Modello Standard, elaborato in varie fasi nel corso del XX secolo ad opera di grandi personalità della fisica come Steven Weinberg, Abdus Salam e Peter Higgs. L’idea secondo cui le interazioni basilari della materia fossero in un certo senso governate da tre forze (debole, forte ed elettromagnetica) e l’influenza reciproca di due tipologie di microparticelle: i quark ed i leptoni. Il che avrebbe presentato un problema non indifferente da risolvere, poiché le seconde risultavano essere, da ogni punto di vista concepibile, inizialmente prive di alcun tipo di massa. Da qui l’idea che potesse esistere un qualche tipo di meccanismo, ed un sostrato di entità ancor più minute, in grado di aggregarsi e trasferirvi in qualche modo la loro stessa essenza. Per tutti i loro validi contributi all’avanzamento delle scienze quantistiche a partire dagli anni ’50, tuttavia, i primi sincrotroni o acceleratori ad anello costruiti al mondo non riuscirono a provarne l’esistenza. Il problema di quello che avremmo infine conosciuto con il nome di bosone di Higgs o “particella divina” è che come ogni altro elemento fisico di tali infinitesimali dimensioni, esso non può essere osservato direttamente, ma soltanto tramite gli effetti che riesce ad avere sulla materia circostante. Ma a differenza della stragrande maggioranza delle sue controparti, le caratteristiche specifiche che lo definiscono tendono a richiedere per i relativi esperimenti una quantità di energia, e conseguenti risorse, assolutamente fuori da ogni scala ragionevole presunta. Ed è proprio questa la ragione per cui trasformare in comprovata verità la semplice teoria, elaborata dal 1964 dall’omonimo scienziato britannico, avrebbe richiesto un periodo di 48 anni fino al 2012, e l’impiego del più grande sincrotrone sotterraneo esistente: il Large Hadron Collider alias acceleratore di particelle del CERN di Ginevra. Ciò che non tutti sanno, tuttavia, perché nessuno ama parlarne, è che la stessa scoperta avrebbe potuto essere anticipata di oltre vent’anni. Se soltanto gli Stati Uniti avessero potuto fare affidamento sul massiccio complesso scientifico passato alla storia col bizzarro soprannome di Desertron. Massiccia opportunità perduta della storia, infusa del tipico linguaggio delle ucronie…

Benvenuti al tribunale con un condominio cubista nel suo cortile

Ecco il prototipo di un edificio controverso: nel 2016, interrogati su quali fossero le mura più antiestetiche della loro provincia, gli abitanti di Ångermanland stilarono una lista con al primo posto la colorata, bizzarra, distintiva opera del rinomato architetto Gert Wingårdh. Il mese successivo, su quella rivista, il Ting1 dal nome assonante avrebbe figurato invece come il secondo palazzo più amato di Örnsköldsvik. Facile comprenderne la ragione, giusto? Quanto spesso capita d’intravedere all’orizzonte la perfetta commistione di un pomeriggio trascorso a giocare con i lego, l’estetica della scuola Bauhaus mescolata con la Pop Art post-moderna, il tutto avvolto in un vago sentore di cubismo. Sia nel senso di Picasso che dei voxel digitalizzati del videogame Minecraft, una risposta basilare all’esigenza di dare una forma alle proprie idee. Ma non c’è davvero nulla di spontaneo, semplice, naïf nell’espressione qui presente dell’ingegno svedese, applicato alla necessità di dare forma ad uno spazio abitativo là dove non ti saresti mai aspettato, in condizioni normali, d’individuarne l’esempio. Almeno finché l’amministrazione cittadina, prendendo atto degli spazi poco utilizzati del suo vecchio tingshus il tribunale distrettuale distaccato dal municipio, non pensò nel 2010 di cedere alla proposta dietro lauto compenso dell’imprenditore edile Nicklas Nyberg, che oltre ad essere un visionario può essere anche messo tra i maggiori appassionati nonché collezionisti di un prezioso autore della storia dell’arte. Probabilmente conoscerete l’autore Bengt Lindström, di numerose sculture, quadri monumentali ed altre creazioni dedicate alla sua particolare interpretazione dell’arte astratta, tanto variopinta quanto imprevedibile e non sempre facile da decifrare.

Magari riuscirete addirittura a scorgerne l’influenza, nell’aspetto straordinariamente distintivo di questo notevole Ting1. Ovvero “la Cosa” ma anche un gioco di parole che può essere tradotto come “Trib-1-ale” con riferimento alle precise mura brutaliste che parrebbero costituire a tutti gli effetto il suo straniante basamento, fino al terzo dei 13 piani dell’edificio. Un’illusione del tutto fittizia nella realtà dei fatti, quando si apprende l’effettiva collocazione del suo variopinto cappello: una struttura a sbalzo che sporge da un pilastro centrale, incastrato direttamente nella dura roccia situata nel cortile interno del tribunale, con ingresso separato e nessun tipo di collegamento tra le due strutture. Su richiesta specifica del governo, ancora interessato a utilizzare la tingshus come archivio. Ma è proprio questo uno degli aspetti di maggiore interesse, alla fine…

La sottile linea di cemento tra il teatro di Dioniso e il perfetto simbolo del brutalismo

“Alla vostra destra potete osservare l’ampia scalinata in cui l’attore Jonathan Pryce inciampa, sul finire dell’ennesima terribile giornata di lavoro nell’ufficio del regime totalitario nel film Brazil. Più avanti, a sinistra, campeggia il ponderoso architrave a sbalzo impiegato come sfondo per l’ultima battaglia del secondo film distopico della serie degli Hunger Games.” Sembra quasi di essere vicini al culmine di un tour delle case stregate di Hollywood, trasferite e concentrate tutte in un singolo luogo. Ed in cui le malefatte di un singolo torturatore o serial killer sono sostituite, nella narrazione, dal fallimento di altrettanti possibili futuri andati per il verso sbagliato a carico dell’umanità indivisa. Il che non offre un quadro estremamente positivo della vita negli Espaces d’Abraxas, il complesso di appartamenti tra i più vasti e un tempo celebri di tutta Parigi. Pur essendo stato collocato nel comune situato nella zona orientale di Noisy-le-Grand, come una sorta di avamposto del centro cittadino, in un luogo privo di negozi, parchi pubblici, lavanderie ed altri servizi primari. Il che è sempre stato visto come parte integrante della sua lunga serie di problemi, pur non costituendo il principale se si guarda la questione da una prospettiva urbanistica e situazionale. Un’opera spettacolare, per le sue caratteristiche fondamentali e l’epoca in cui è stata creata, ma che già pochi mesi dopo la sua inaugurazione del 1982 aveva iniziato la lunga strada del suo degrado. Pur non essendo destinata a perdere, nelle quattro decadi a venire, neppure un grammo del suo fascino ultramondano.

Progettato inizialmente nel 1978 (quattro anni avrebbe richiesto la sua costruzione) l’imponente complesso da 591 appartamenti è il figlio forse più famoso della mente di Ricardo Bofill, l’architetto catalano emigrato dalla Spagna del dopoguerra per le sue idee politiche reazionarie, che l’avevano portato ad arruolarsi tra gli attivisti del Partito Unificato Socialista di Barcellona. Il che non gli avrebbe impedito, nel frattempo, di completare gli studi e fondare, assieme ad alcuni colleghi ed amici, la ditta destinata a diventare celebre in tutto il mondo, per il suo eclettismo e la rottura dei canoni del modernismo stabiliti all’inizio del Novecento da Le Corbusier. Fu perciò del tutto naturale, dopo il suo trasferimento in Francia, vederlo coinvolto nel decennale progetto statale per la costruzione di case popolari, durante il periodo di pesante urbanizzazione dei cosiddetti Trente Glorieuses, gli anni del possente boom economico di quella nazione. Una mansione a cui andò incontro con tutto l’entusiasmo dirompente di una mente giovane ed al tempo stesso esperta, fermamente intenzionata a creare un eredità positiva per la concezione vigente degli agglomerati urbani ed il valore intrinseco che rappresentano per coloro che si trovano a vivere al loro interno. Un concetto esemplificato, quest’ultimo, in modo particolare di tre palazzi interconnessi dell’odierno quartiere Seine-Saint-Denis, che si richiamano in maniera concettuale all’aspetto di un teatro prototipico, destinato almeno in linea di principio ad attraversare intonso il corso delle lunghe epoche a venire…