Vita e morte ovvero, per le macchine: manutenzione, seguita dal disuso. Ma neppure Internet può conoscere sempre tutta la storia. Così qualcuno scrisse articoli, in un momento imprecisato degli ultimi anni, che collocavano la numero 258 presso “un campo desolato di Germania” ove la verniciatura un tempo azzurro cielo, ormai scrostata e derelitta, già iniziava a cedere dinnanzi al fuoco della ruggine, che corrode e distrugge ogni metallo. Eppure, ecce horror. Quando le nubi trasportano una pioggia strana. E le nebbie diradandosi, tra i picchi dei paesaggi montani indistinti, mostrano la sagoma di cose inaudite. Veri e propri Leviatani, tra cui questo mostro alto 50 metri, dalla testa rotante dotata con soltanto 10 denti, ma grandissimi, e una coda tenuta sempre in alto alla maniera di un tirannosauro. Delle braccia, altrettanto inesistenti. Ma soprattutto, caratterizzato dalla strana predisposizione a tagliar via la cima dei monti di Renania, possibilmente lì, vicino alla miniera a cielo aperto definita di Garzweiler, dal nome di un villaggio ormai scomparso da generazioni. Anch’esso, divorato dalla belva…In un certo senso. Diciamo solo che quando arriva una schaufelradbagger (letteralmente: macchina scavatrice con ruota di secchi) tutto quello che resta da fare sono armi e bagagli, per recarsi in luoghi più felici. Silenziosi. Meno carichi di polveri sottili, che costituiscono la deiezione inevitabile del suo nutrirsi. Cosa che le bagger, come è largamente risaputo, non smettono praticamente mai di fare. Ed è proprio questa, la natura ingegneristica di una tale creazione; un dispositivo, concettualmente non dissimile dalle vecchie gru scavatrici di tipo dragline, che tuttavia può funzionare grazie all’opera di una manciata di persone, per un tempo ininterrotto di 24 ore al giorno. Le sue ore preferite, anzi, sono proprio quelle del profondo della notte, quando un costo più ridotto per singolo kilowatt permettono all’azienda di gestione di aumentare il proprio costo di guadagno. Il che è in un certo senso, ironico. Perché la stessa centrale elettrica che può produrre quell’indispensabile risorsa, l’elettricità, non potrebbe esistere senza il lavoro della bagger. E viceversa, in un ciclo ininterrotto di simbiotica correlazione.

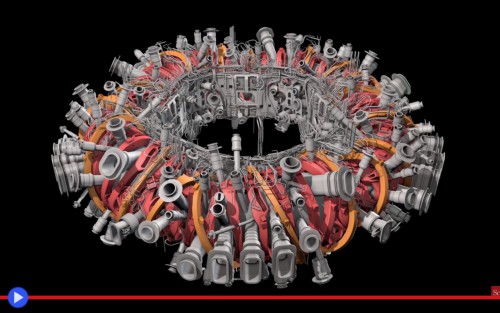

Io non credo, fondamentalmente, che quando si dice che le risorse utili del mondo “si stanno esaurendo” in molti comprendano davvero a che velocità. Ma forse non v’è prova esemplificatrice più innegabile e chiara, dell’intera problematica questione, che un’analisi concettuale di questi giganti, che ormai da due decenni procedono a supporto del compito di estrarre la lignite, o carbone marrone, una fondamentale risorsa energetica dell’intera Europa Centro-Orientale. Perché non siamo qui a parlare, come più spesso capita in merito alla questione, di un recesso derelitto e remoto, come le pianure innevate d’Alaska o le zone maggiormente inaccessibili della Siberia, ma di luoghi un tempo ameni e verdeggianti, siti a pochi chilometri da Dortmund, Düsseldorf o in alternativa all’altro lato della Germania, nella zona pesantemente sfruttata circostante la città di Dresda, in Sassonia. In un paese relativamente piccolo nonostante l’importanza geografica ed economica, come soltanto quelli d’Europa sanno essere, in cui sussistono un numero molto limitato di montagne, colline, giacimenti di carbone. Cosa succederà nel giorno, tutt’altro che lontano, in cui le bagger non riusciranno più a trovare da mangiare? Verranno stretti nuovi accordi con Francia, Polonia e Russia, forse, e si costruiranno nuovi e più capaci cavi per portare l’elettricità oltre gli arbitrari confini stabiliti dalla Storia, assai probabilmente. E i grandi dinosauri meccanici, compiuta l’opera distruttiva della loro precedente sussistenza, rimarranno lì a fissarci, come fu auspicato precedentemente per la numero 258, costruita nel 1958 dalla TAKRAF (acronimo in lingua tedesca per “compagnia per macchinari minerari di superficie, gru e nastri trasportatori ) una società che risale addirittura all’epoca della Germania Est. E fu questa, la seconda delle bagger, del peso di appena 3850 tonnellate, addirittura 2000 meno della sua sorella maggiore, anch’essa attualmente ancora operativa, presso la miniera di Inden. Ecco, avete visto la scena del video soprastante, in cui una persona appare simile ad una formica, in prossimità dei cingoli spropositati del gigante? Questa, in effetti, è la MINORE delle principali bagger tedesche. E sarebbe a questo punto lecito porsi la domanda di quale sia la più moderna e grande delle scavatrici con ruota di secchi. La risposta può sfidare l’immaginazione…